どうもこんにちは。

引き続きタミヤのティーガーI(タイガーI型 後期生産型)の製作に着手します。今回は「デカール」を貼り付けます。

↑今までのティーガーI製作日記はこちらから読むことができます。

戦車模型にデカールを貼り付ける方法

組み立て、塗装と終わったので、今回は「デカール」を貼ります。

私にとって7度目となるデカール貼りではありますが、「デカール 貼り方」でググってヒットしてウチに来た人向けに、スベる私がスベらないデカールの貼り方を解説します。

ちなみにここで解説するデカールは、水に浸して台紙から剥離する水転写デカールで、ドライデカールは対象外となりますのでご注意を。

デカールを貼りたくなったら用意するもの

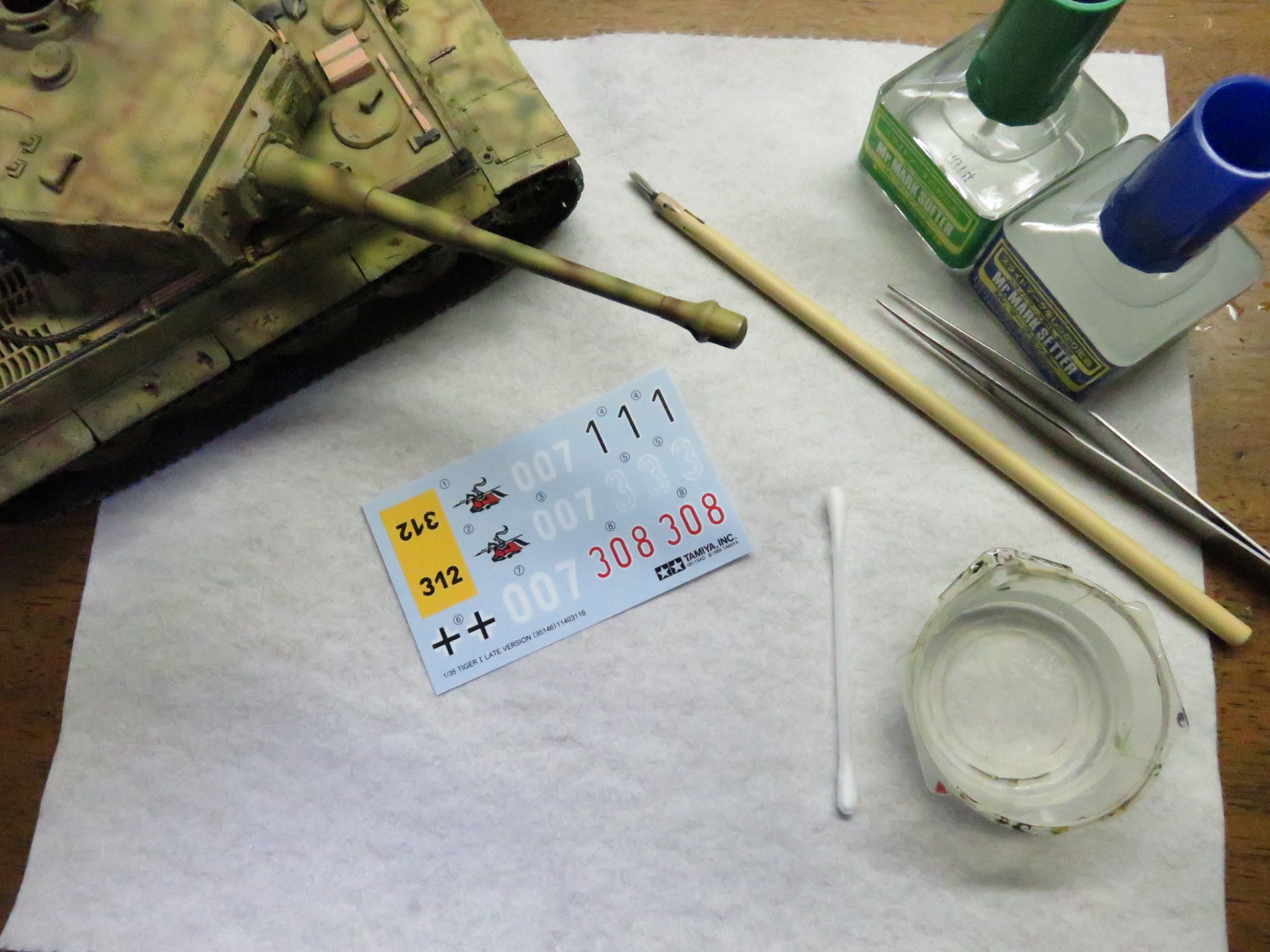

まずはデカールを貼っていくために必要なものを紹介します。

- デカールを貼る模型

- デカール

- 水の入った容器

- ピンセット

- 綿棒

- デカール接着剤

- デカール軟化剤

なお、写真には「筆」も写っていますが、今回は使いませんでした。

また、デカールの接着剤・軟化剤はGSIクレオスの「Mr.マークセッター」と「Mr.マークソフター」をそれぞれ使用しています。

どこにデカールを貼るかを確認しよう

それではデカール貼り付けを行いますが、まずは説明書や箱絵、書籍などの資料を参考に、どのデカールをどこに貼り付けていくかを確認します。

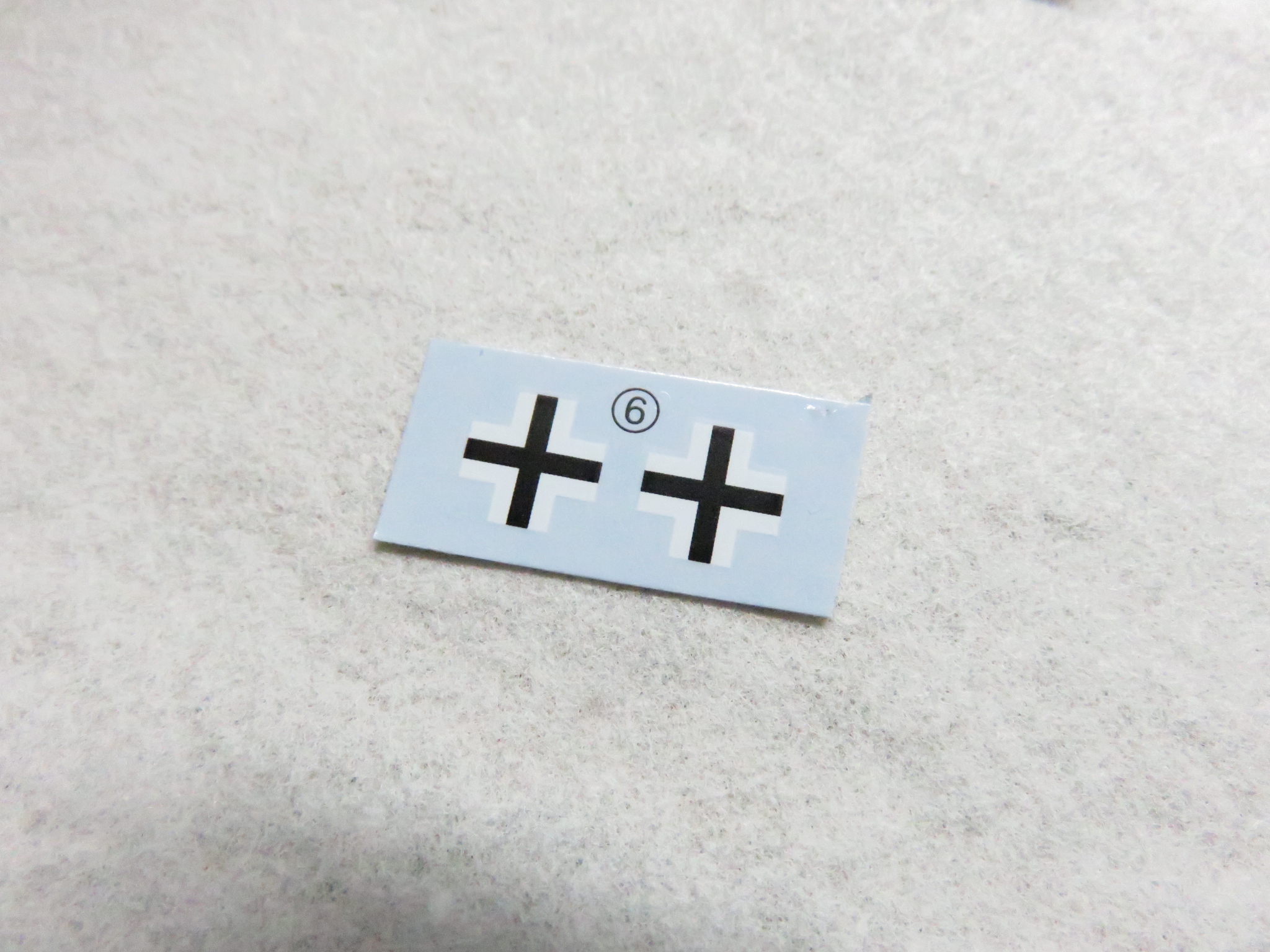

今回制作しているタミヤのティーガーI(後期生産型)に付属するデカールはこんな感じです。

007、1、3、308、312といった「砲塔番号」や、白と黒の鉄十字が描かれたの「国籍マーク」、そして騎士の絵が書かれた「部隊マーク」があります。

説明書を見るとデカールを貼り付ける場所が確認できます。

砲塔に貼るデカールのうち、3、007、1はそれぞれ3枚あり、砲塔の左右側面に1枚ずつ、砲塔後端のゲペックカステン(用具箱)に1枚貼ります。

また、国籍マークである黒十字のデカールは車体の側面にそれぞれ1枚ずつ貼っていきます。車体後端には貼りません。

説明書だけでなく箱絵にもデカールの貼り付け場所が描かれています。上の写真だと「1」のデカールが貼り付けられていますね。

また、車体に貼り付ける国籍マークは、履帯交換用ワイヤーの下に来るように貼り付けますが、車体とワイヤーの間には隙間があるので(多少手こずりそうですが)ワイヤー取り付け後でも貼り付けは可能。

こちらは東部戦線で活躍したという『第505重戦車大隊 312号車』のデカールを貼り付けたティーガー。

特徴としては砲塔番号がある箇所には部隊マークが貼ってあり、砲身の根本である防盾に312のデカールを巻きつけるように貼り付けてあります。

この車両は東部戦線(対ソ連)で1944年の夏の車両を再現したものですが、この車両の特徴としては、イエローとブラウンの2色の迷彩であり、作品によっては砲身は黒っぽい色で塗装している人もいます。

その他の特徴としては、車体の側面に丸太を括り付けていたりします。これはぬかるんだ場所で動けなくなったティーガーの履帯下に敷いて脱出させるためとのこと。

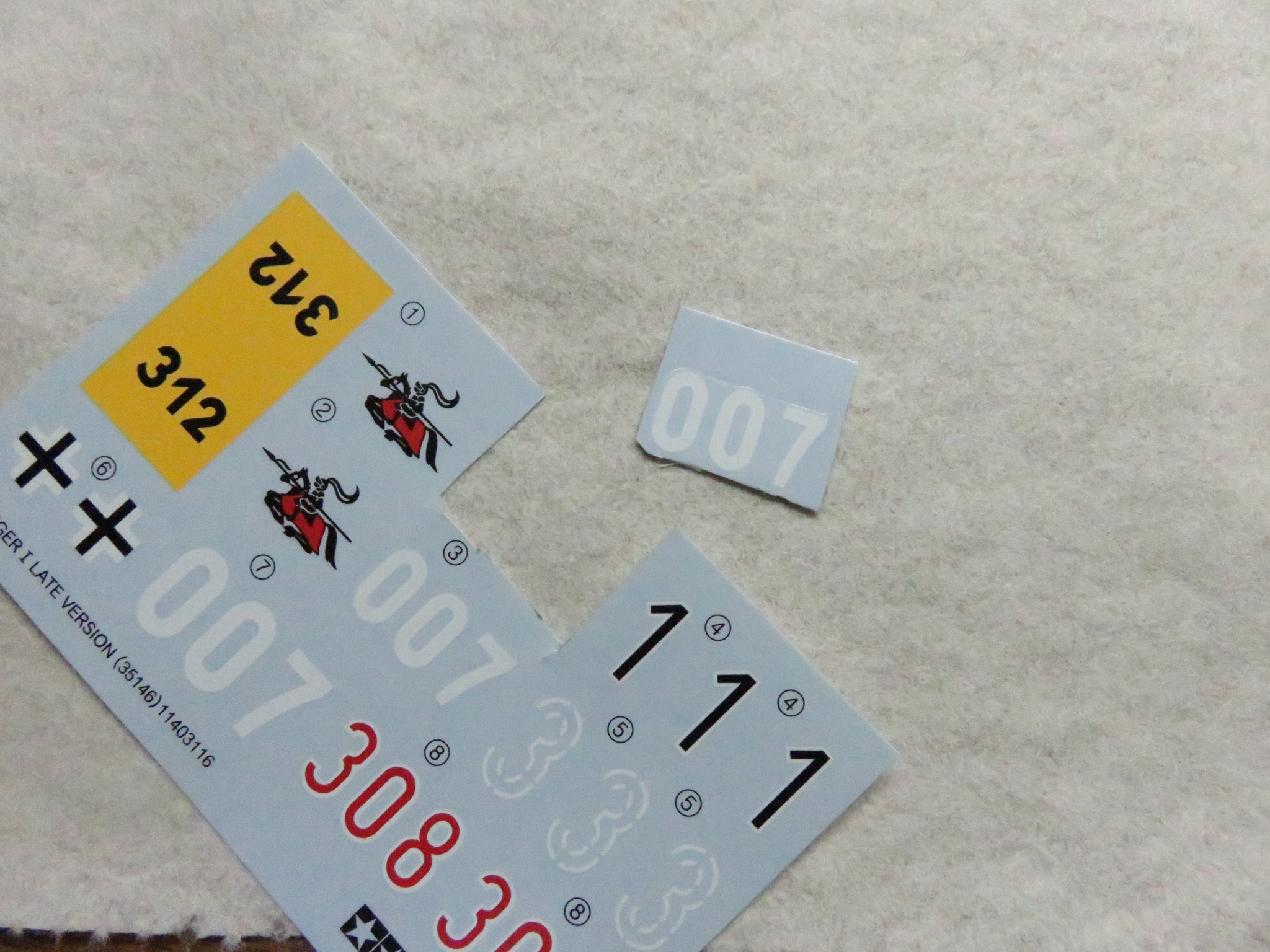

デカールを台紙から切り取ろう

さて、貼る位置を把握したらいよいよ貼り付け作業に入ります。

まずは貼りたいデカールをハサミなどで切り取ります。デカールはよーく見ると段差のようなものがあるので、その段差を残すようにゆとりをもって切り取ります。

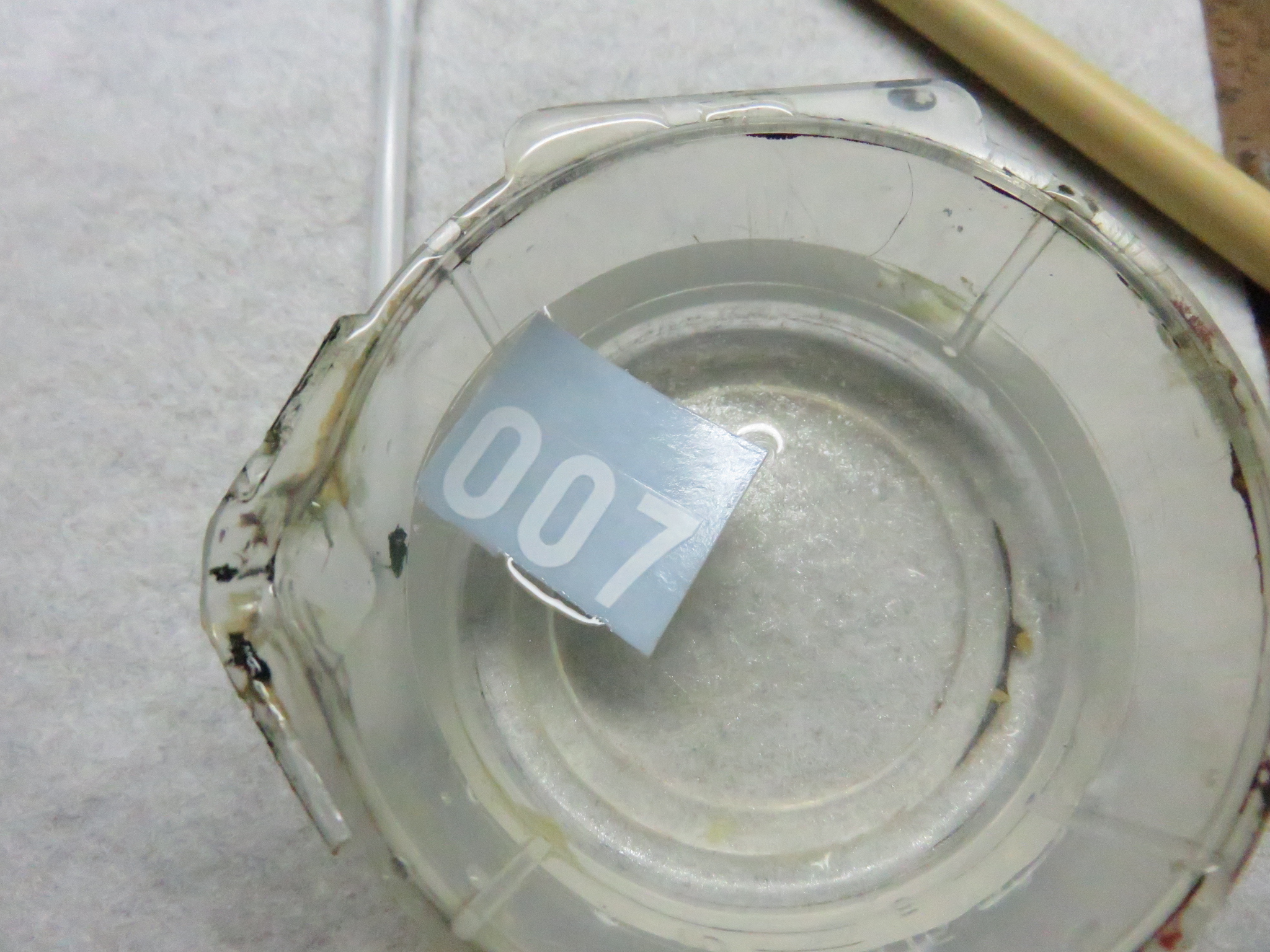

切り取ったしたデカールはそのまま水の入った容器に浮かべます。このまま30秒ほど放置しておきます。

模型本体に貼り付けよう

デカールを水に浸している間に、デカールを貼る場所にデカール用接着剤を塗ります。

接着剤は無くても貼り付けられますが、水に長く浸しすぎて接着力が弱まったりもするので、確実に取り付けるために私は必ず使用しています。

先程も記載しましたが、デカール用接着剤はGSIクレオスのMr.マークセッターを使用しています。

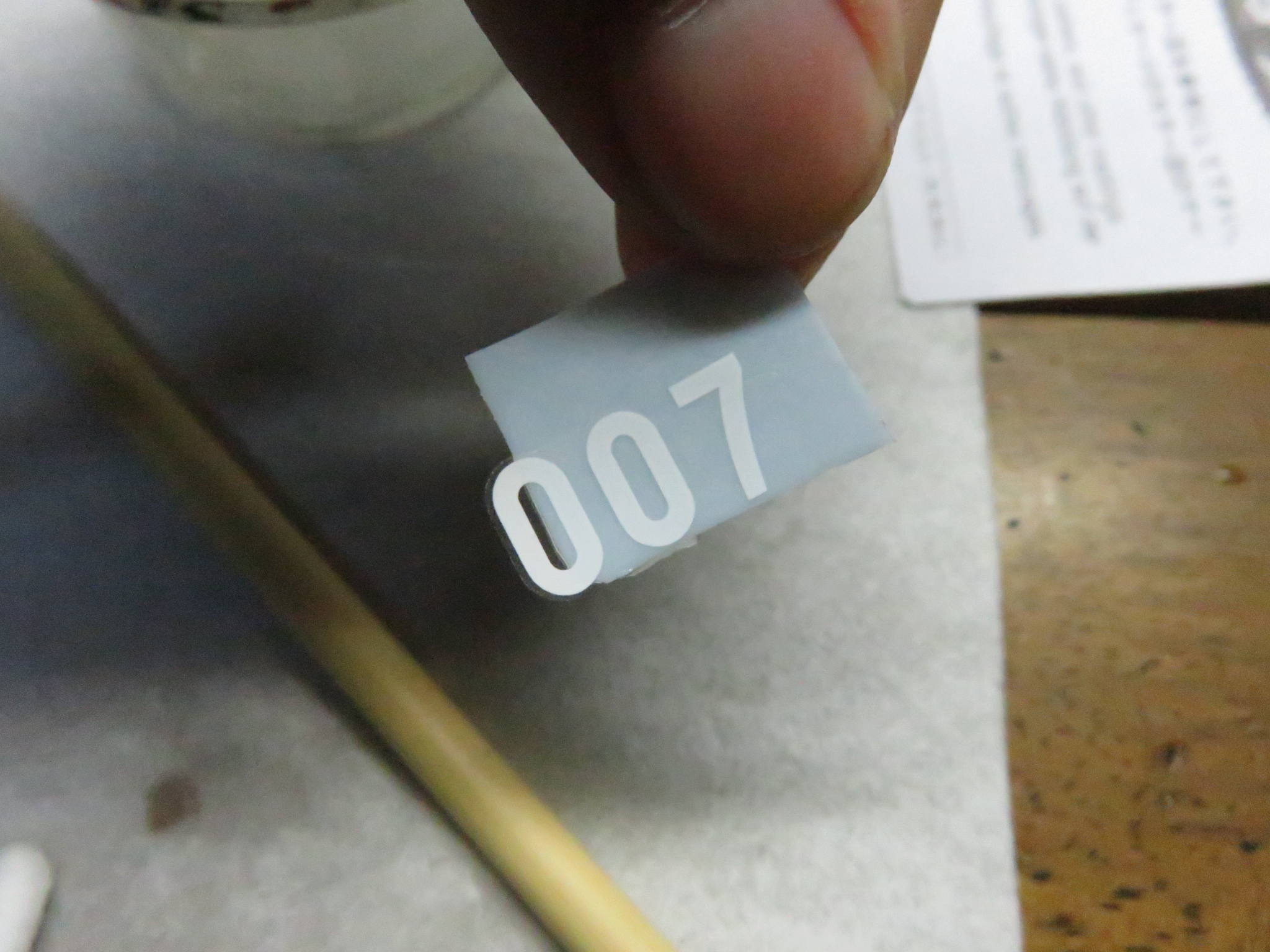

そして浸しておいたデカールを水揚げして、ピンセットなどで破れないように優しく台紙からずらします。

この時、台紙から上手く剥離できない場合は無理に剥がそうとせず、もう一度水に浸してやります。

また、台紙から剥離する場合も、デカールを全部剥離するのではなく、上の写真のように少しだけずらした方が貼りやすくなります。

台紙からずらしたデカールを砲塔に貼り付けます。

手順は以下のようになります。

- デカールを貼り付けたい場所にデカールを台紙ごと載せる

- デカール部分をピンセットなどで軽く押さえる

- そのまま台紙を引き抜くようにスライドさせる

- 細かい位置決めをする

デカールは薄っぺらいフィルムのような物なので、台紙から全部剥離して貼ろうとすると、クシャクシャになってしまいます(湿布を肩に貼るときをイメージしてください)。

なので、デカールの一部が台紙からはみ出すように少しだけずらし、貼りたい場所にその部分だけを貼り、上からピンセットなどで抑えながら台紙を引き抜くといい感じに貼り付けられます。

ただ、それだけで貼りたい場所に持っていけるとは限らないので、その後ピンセットで優しく少しずつポジション調整をしていきます。

デカールを定着させよう

デカールの位置調整が終わったら、デカールをズレないように密着させます。

水に濡らした綿棒で上からトントンとデカール全体を軽く叩きますが、この時斜めから叩いたりするとズレるので必ず垂直に綿棒を動かします。

同時にデカール内部に溜まった水滴や気泡を追い出し、シワを伸ばします。

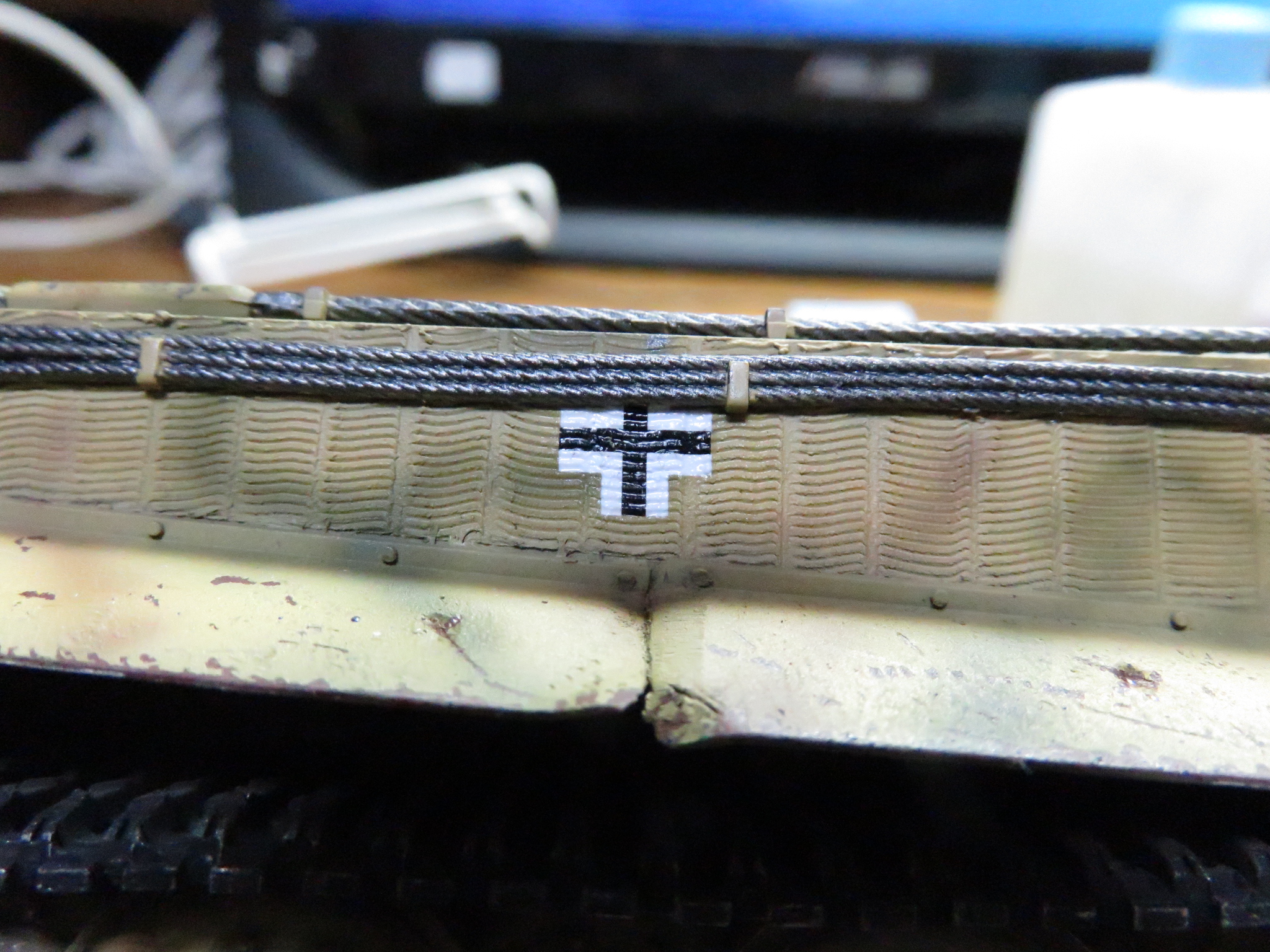

また、上の写真を見てわかるように、ただデカールを貼り付けただけでは上の写真のように「貼った」だけなので不格好です。

マークソフター(デカール軟化剤)を使ってより立体的に魅せよう

そこで今度はデカール軟化剤をデカールの上から塗っていき、デカールをフニャフニャにしていきます。デカール軟化剤はGSIクレオスのMr.マークソフターを使用。

マークソフターを塗ってデカールが柔らかくなったら、同じように軽く湿らせた綿棒で上から優しくトントンと叩いていきます。

するとデカールの表面にツィンメリットコーティングの凹凸が浮かび上がるようになり、実物車輌のように番号を描いたような質感になります。

ただ単に貼り付けただけの状態と比べると質感の違いは一目瞭然。

…以上がデカールの貼り方についての手順ですが、戦車模型の水転写デカールは殆どがこの方法で行われます。

同じように他のデカールも貼り付けよう

同じ要領でように他の部分もデカールを貼り付けていきます。先ほどは砲塔右側面に貼り付けましたが、今度は左側面にもデカールを貼ります。

同じ位置に同じデカールを貼っても砲塔の向きが異なるので、反対側はクラッペ(視察窓)にかかってしまいます。

気にせずそのままマークソフターを塗って上から濡れ綿棒でトントンと叩くとこんな感じ。一つ前の写真と見比べてみると違いは一目瞭然(2回目)。

こちらは砲塔後部のゲペックカステン(用具箱)。

ここにも同じようにデカールを貼りますが、「007」のデカールを使用する場合は砲塔左右のものより大きいサイズを使用します。

同じようにペタン。

…が、よく見るとデカールがシワシワになっているので、これも濡れた綿棒で上から叩いて修正します。

お次は車体の側面に国籍マークの黒十字を貼っていきます。

砲塔番号や部隊マークなどは様々な種類がありますが、この国籍マークは(中古品などで欠品がない限り)ドイツ戦車ならほぼ必ず入っています。

国籍マークは付属数が2つなら車体の両側面、3枚なら両側に加え車体後方に貼る場合が多いです。貼り付ける位置は説明書や作例を参考に。

ということでまずは車体の左側面にペタン。

履帯交換用ワイヤーの下に滑り込ませるように貼るわけですが、ツィンメリットコーティングの凹凸のせいでなかなか動かしづらい。

デカールが破れないようゆっくり丁寧に動かしていきます。

…で、位置決めですが、デカールの左上にある履帯交換用ワイヤーを留めるフックの左下の角にデカールの右上の角が来るように持っていき、あとは地面と並行になるように微調整。

そして、同じようにマークソフターを塗ってトントンと叩いてツィンメリットコーティングに馴染むようにします。

マークソフター塗って叩いてるときが地味に楽しい(笑)

そして反対側も同じように貼るのですが、こちらは目印がないので、デカール下部の左側の角がフェンダーのボルト部分に来るように左右を調整しました。

デカールの位置は箱絵や説明書、他の方の作品などを参考に決めますが、あまり神経質になりすぎてもいい事はないので、地面と垂直になるようだけ意識しつつおおよその位置で貼ります。

実際の戦車のマーキングはシールではなく「ブラシ」で描いているので、多少形が歪んでも問題はありません。

さて、これでティーガーIのデカールはすべて貼り終えました。

まとめ

これで7回目のデカール貼りになりますが、貼り付ける車両が異なるので、当然貼る位置やデカールの種類も異なります。

国籍マークは共通ですが、砲塔番号や固有のマークなどは特定の個体を再現するものなので、ちょっと頭を悩ませたりします。

番号はもちろん、色なども配備先によって異なりますので、組み立てる前に付属デカールについて調べておくといいかもしれません。

ということでデカール貼り付け作業が終わったので、あとはウェザリングと付属フィギュアの塗装のみとなりました。もうすぐ完成ですね。