どうもこんにちは。

少しずつタミヤのティーガーI(後期型)を組み立てており、先日ようやく車体が完成しました。

あと残っているのは「砲塔」だけとなりましたので、今回からはその砲塔の組み立てに入ります。

↑なお、今までのティーガーI製作日記は上記のリンクから読むことができます。

ティーガーIの砲塔を組み立てよう

連合軍から恐れられた「88ミリ砲」を搭載したティーガーIの砲塔を組み立てていきます。

今まで「対空戦車」の砲塔は組み立てたことがありますが、「戦車」の砲塔の組み立てはこれが初めてです。果たして対空戦車とはどう違うのか、作りながら見ていきましょう。

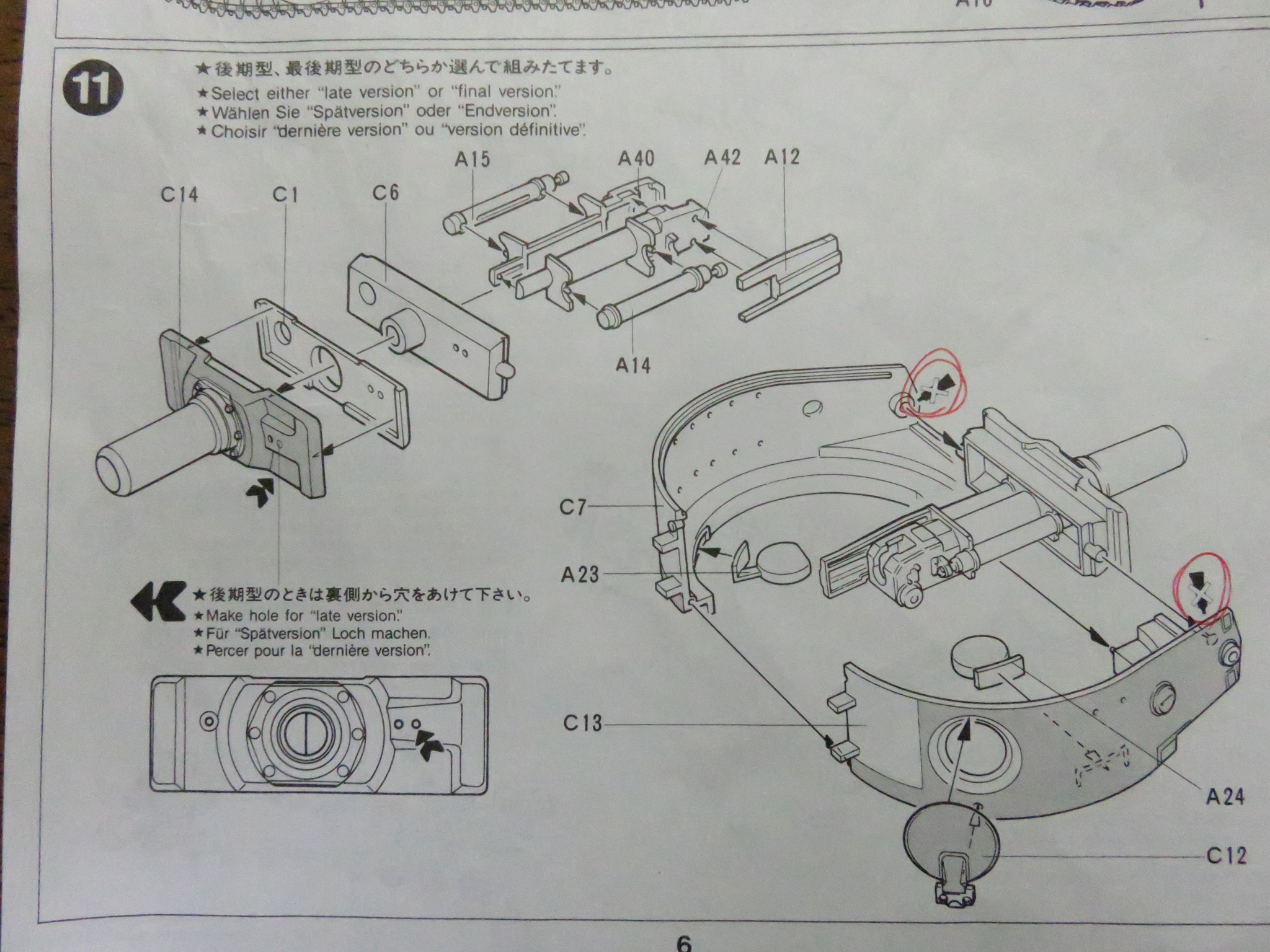

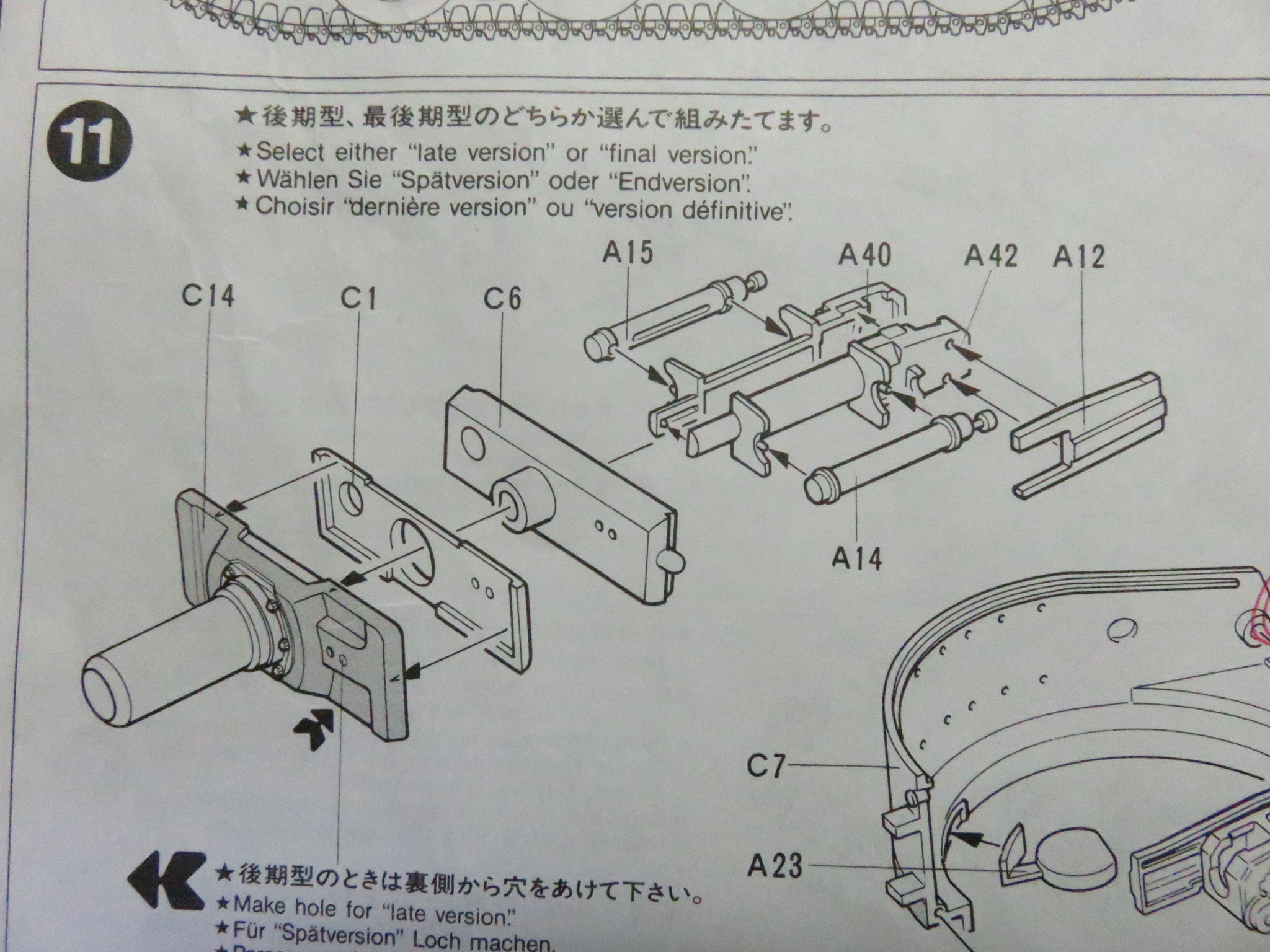

説明書は11番からスタートします。

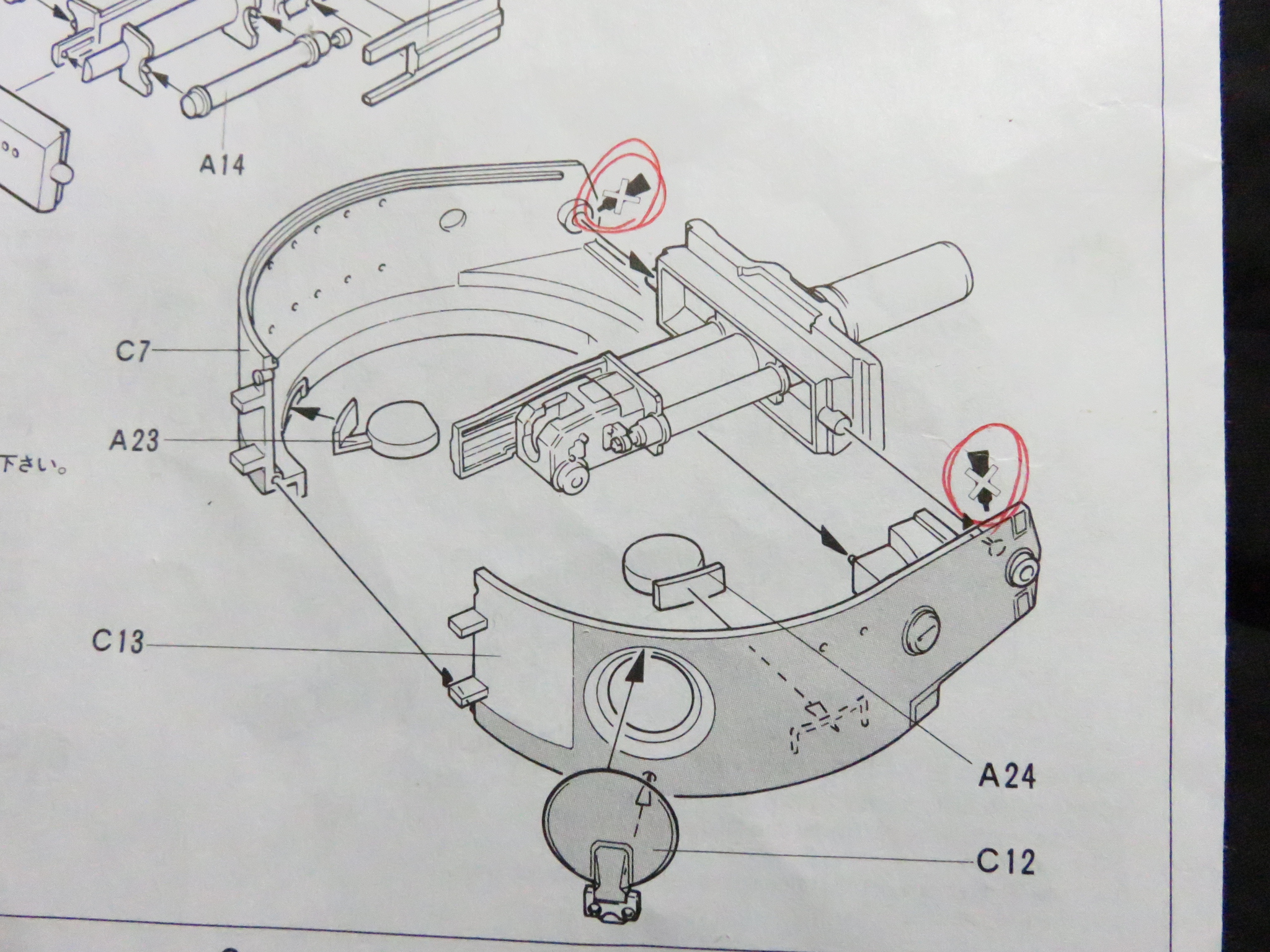

組み立て図を見ると、ところどころ色が濃くなっている部分がありますが、そこにツィンメリットコーティングを施すので、それを考慮した上でパーツを取り付けていきます。

砲尾・防盾の組み立て

まずは砲塔の前面にあたる「防盾」や砲の後端に当たる「砲尾」を組み立てていきます。

この工程では後期型か最後期型かによって行う作業が異なってきます。今回は「後期型」を作るので、それに合わせた追加加工を後ほど行います。

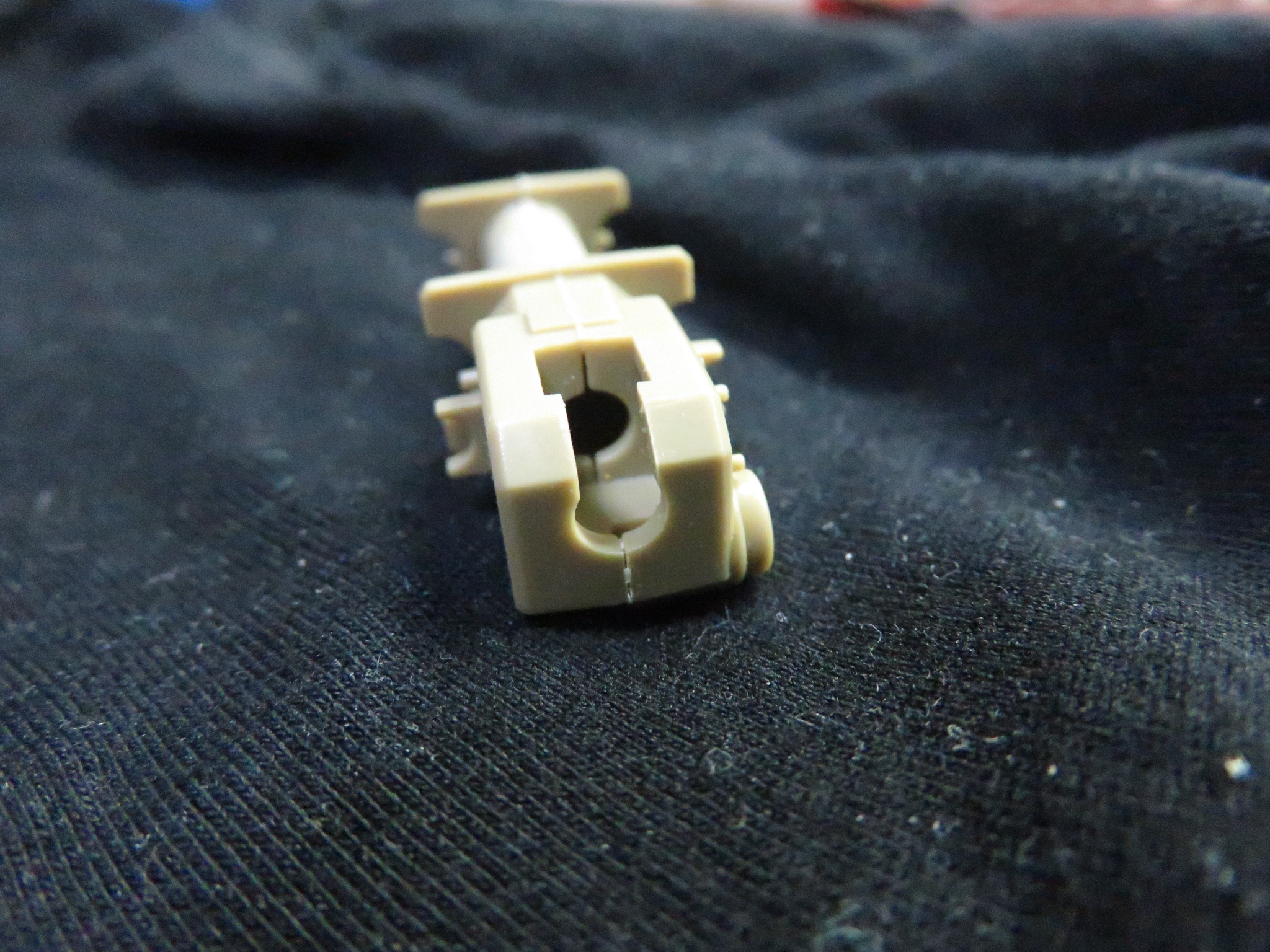

まず砲尾の土台となるパーツを2つ貼り合わせます。

一応ゲートやパーティングライン、合わせ目を消すといった整形は行っていますが、最終的にここは砲塔で隠れてしまう部分なので、そこまで細かくはやりません。

後端はこのようになっていました。

ここに装填手が砲弾をグイッと装填すると「閉鎖機」が閉まり、射撃可能となります。

なお、砲弾を押し込むときは閉鎖機で指を挟まわないよう手をグーにして装填します。

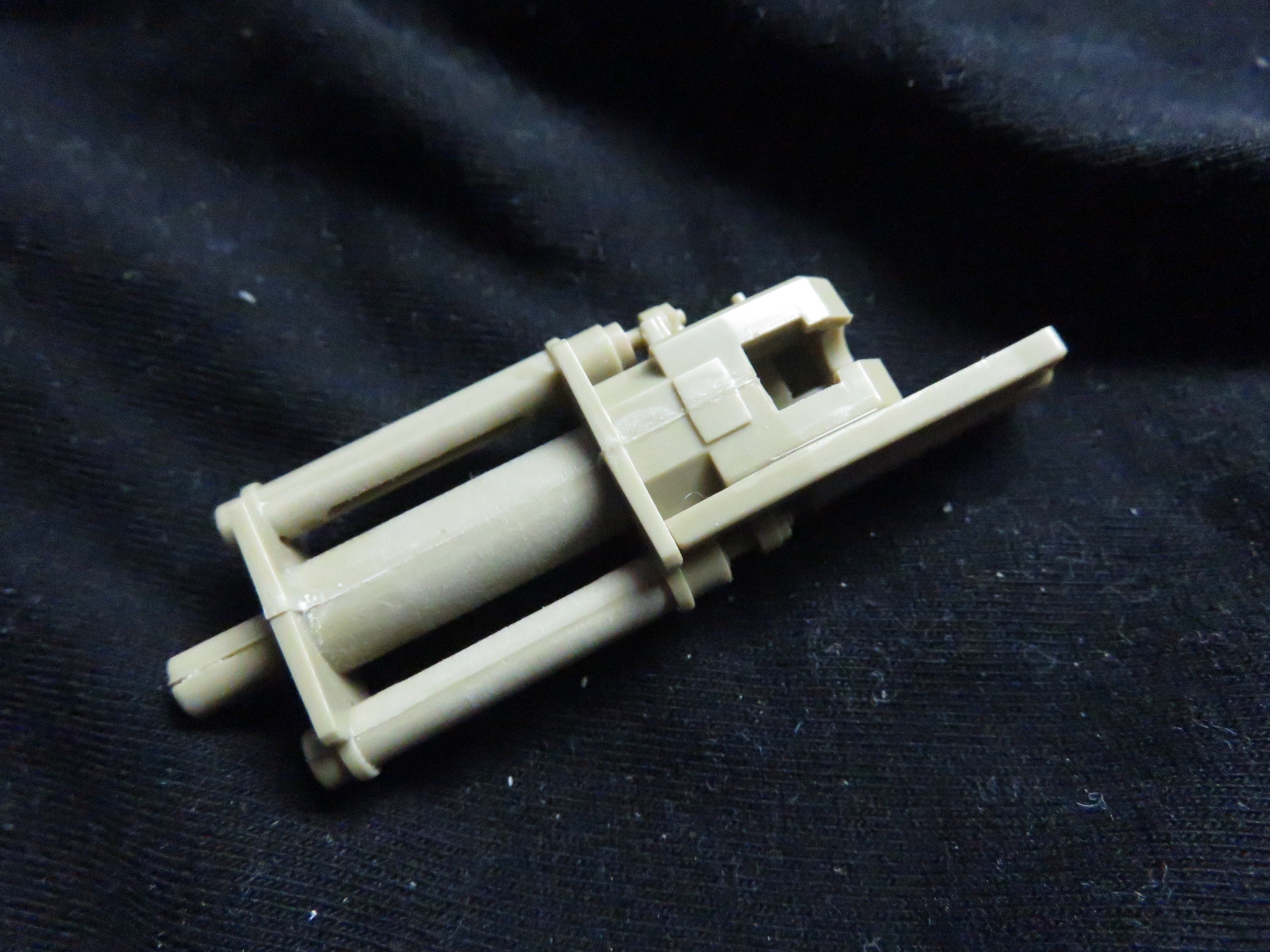

砲尾の両側面には円柱状のパーツを取り付けます。これは駐退機でしょうか?

ひとまずこれで砲尾の組み立てが終わりましたので、次は防盾の組み立てを行います。

防盾は3つのパーツで構成されており、形状に合わせて重ねて貼り付けます。

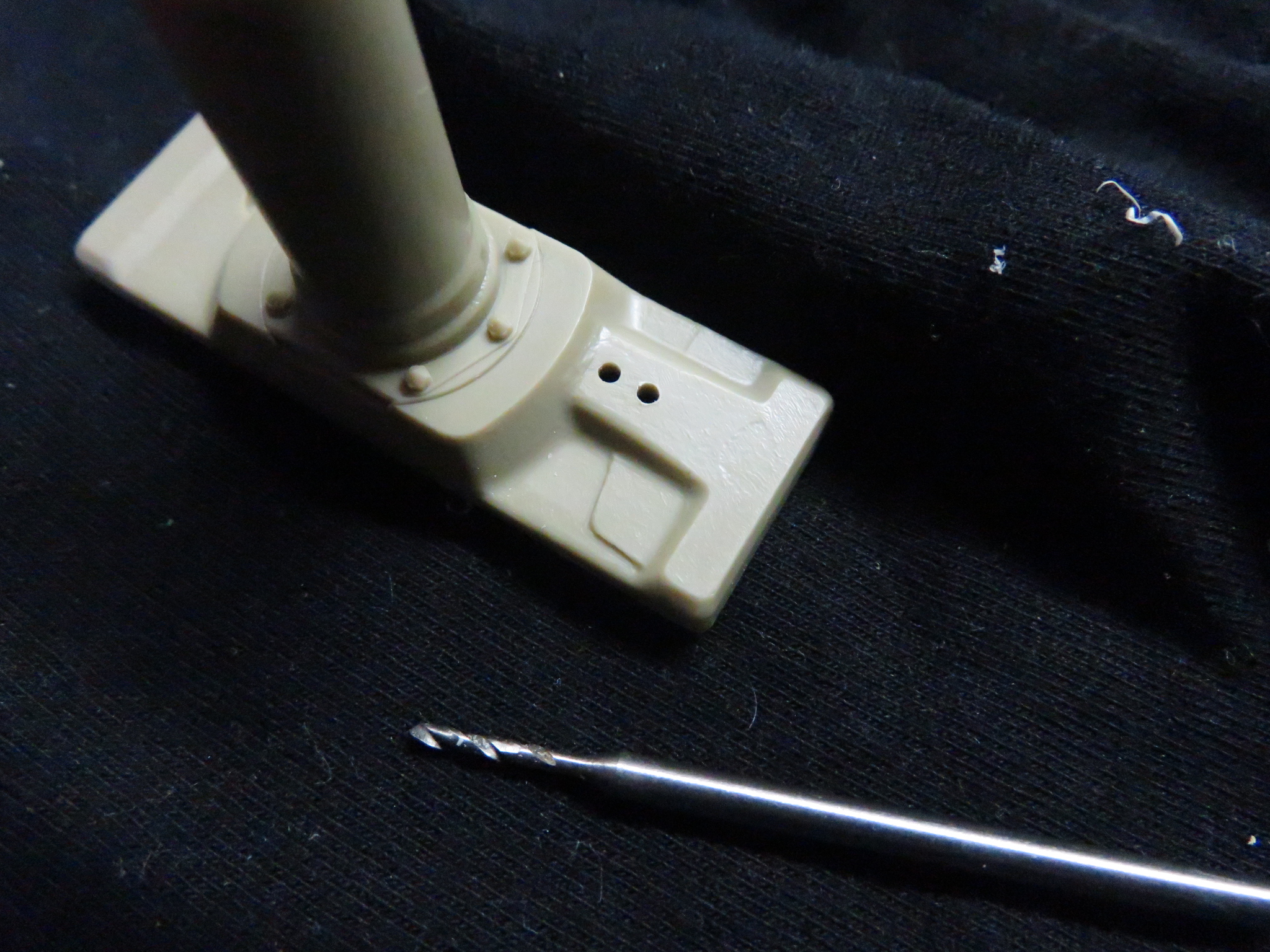

…が、その前に説明書によると、“「後期型」を作る場合は、防盾の左側に穴を1つあけろ”と指示があります。

これは砲手が狙いを定めるときに覗く「照準器」の違いで、後期型は双眼だったのに対し、最後期型は単眼になったとのこと。

ということでリューターのビットで裏側からグリグリして穴をあけてやりました。

あとはパーツの形状を確認しつつプレートや砲尾を接着すればOK。

側面砲塔の組み立て

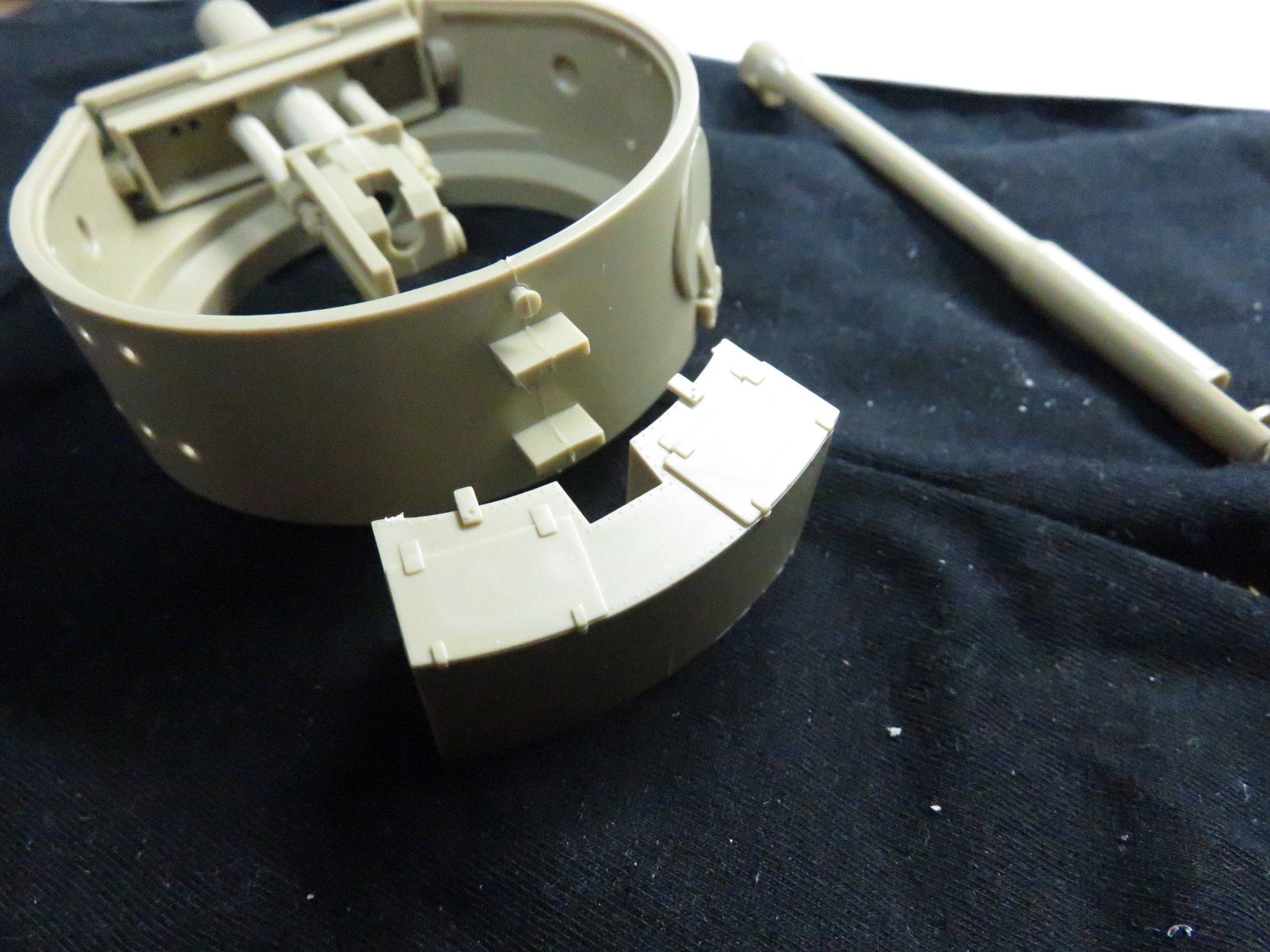

続いては砲塔の側面を組み立てていきます。

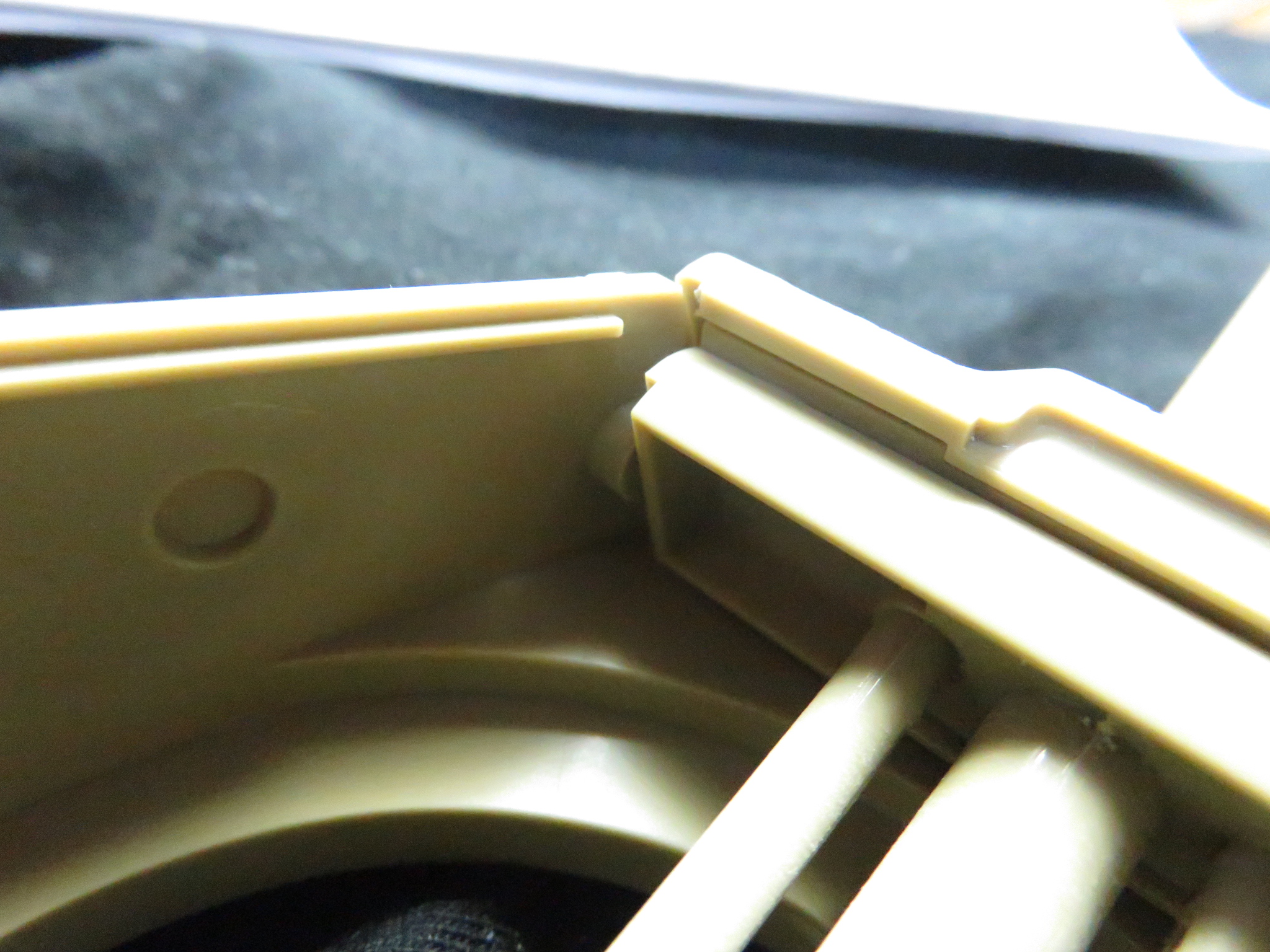

ティーガーIの砲塔は馬蹄のような形(U字型?)になっており、左右2つの砲塔パーツで防盾を挟むような構造になっています。

なのでまずはこの2つの砲塔パーツに防盾を挟んでから貼り合わせて砲塔の大まかな形を作り、そこにハッチや兵士を立たせる足場などの小さいパーツを取り付けていきます。

なお、砲身を上下可動させるギミックのため防盾パーツは接着しないので、そこだけは注意。

防盾を左右から挟むように砲塔パーツを取り付けていきます。写真は仮組み状態。

防盾は左右砲塔の先端にある穴に合わせて取り付けますが、説明書にもあるように砲身は上下に動くようになっているのでここは接着しません。

砲塔の内側には戦車長と装填手が座るイスを2つ取り付けます。

ここにフィギュアを立たせることで、ハッチや車長用キューポラから兵士が体を出せるようになります。

砲塔の右後ろには脱出用ハッチを取り付けます。

…が、ツィンメリットコーティングを刻むときに凹凸があってやりにくい! って人はコーティング後に取り付けた方がいいかもしれません。

砲塔の後端には「ゲペックカステン(用具箱)」を取り付けます。この中には工具とか兵士の私物が入っていたそうです。

なおゲペックカステンはツィンメリットコーティングをしてから取り付けます。

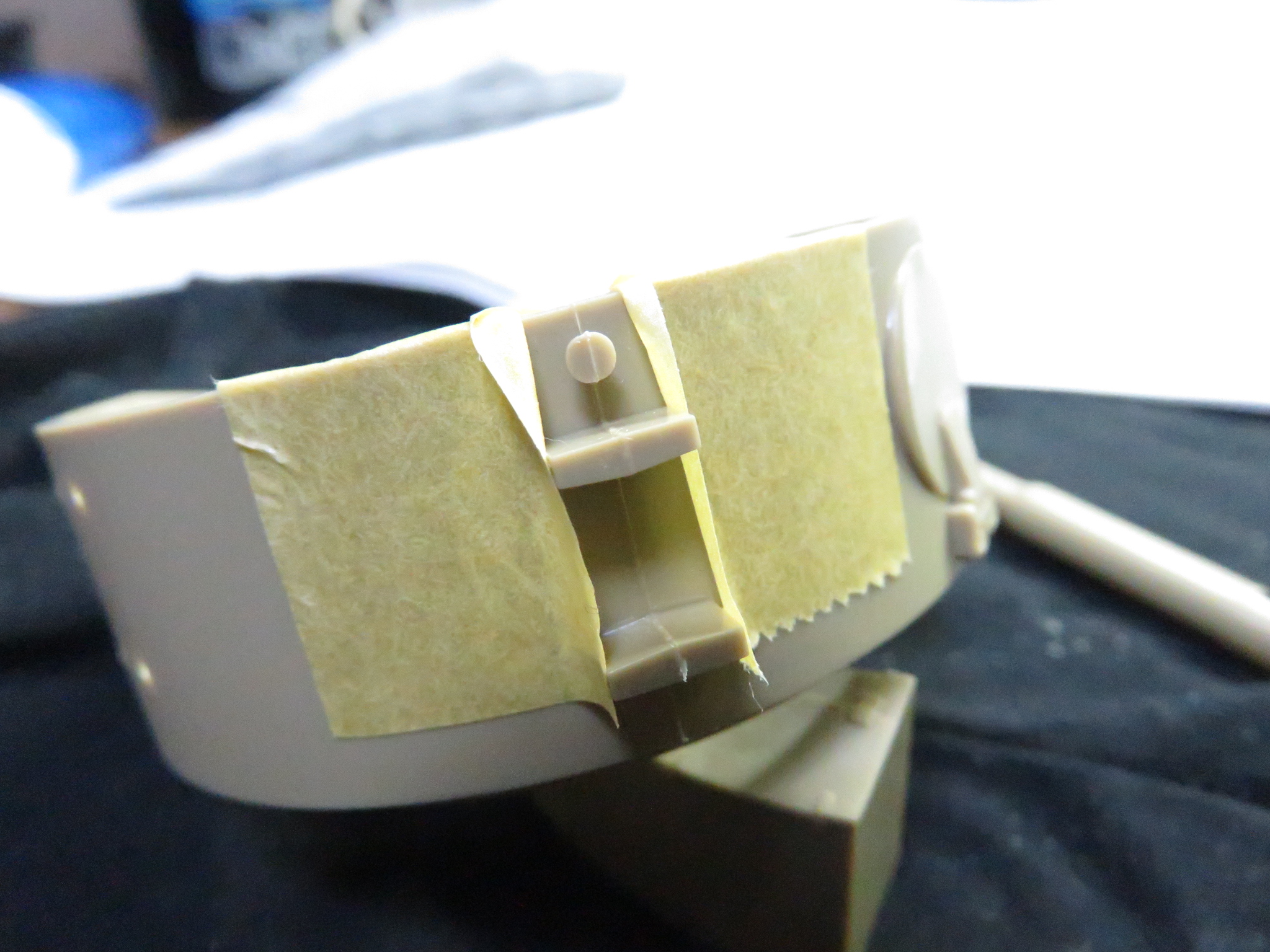

そのため、砲塔のラインにあわせてマスキングテープを貼って保護します。

これで砲塔の大まかな組み立てが終わりました。

「8.8cm KwK36」の砲身を組み立てて整形します

ティーガーIは連合軍に恐れられた”アハトアハト”こと「8.8cm Flak」を車載用として改設計した「56口径8.8cm KwK36」を搭載しています。

8.8cm KwK36の大まかな内部機構(砲尾)は前項で作ったので、今度は砲弾が通過する「砲身」を作ります。

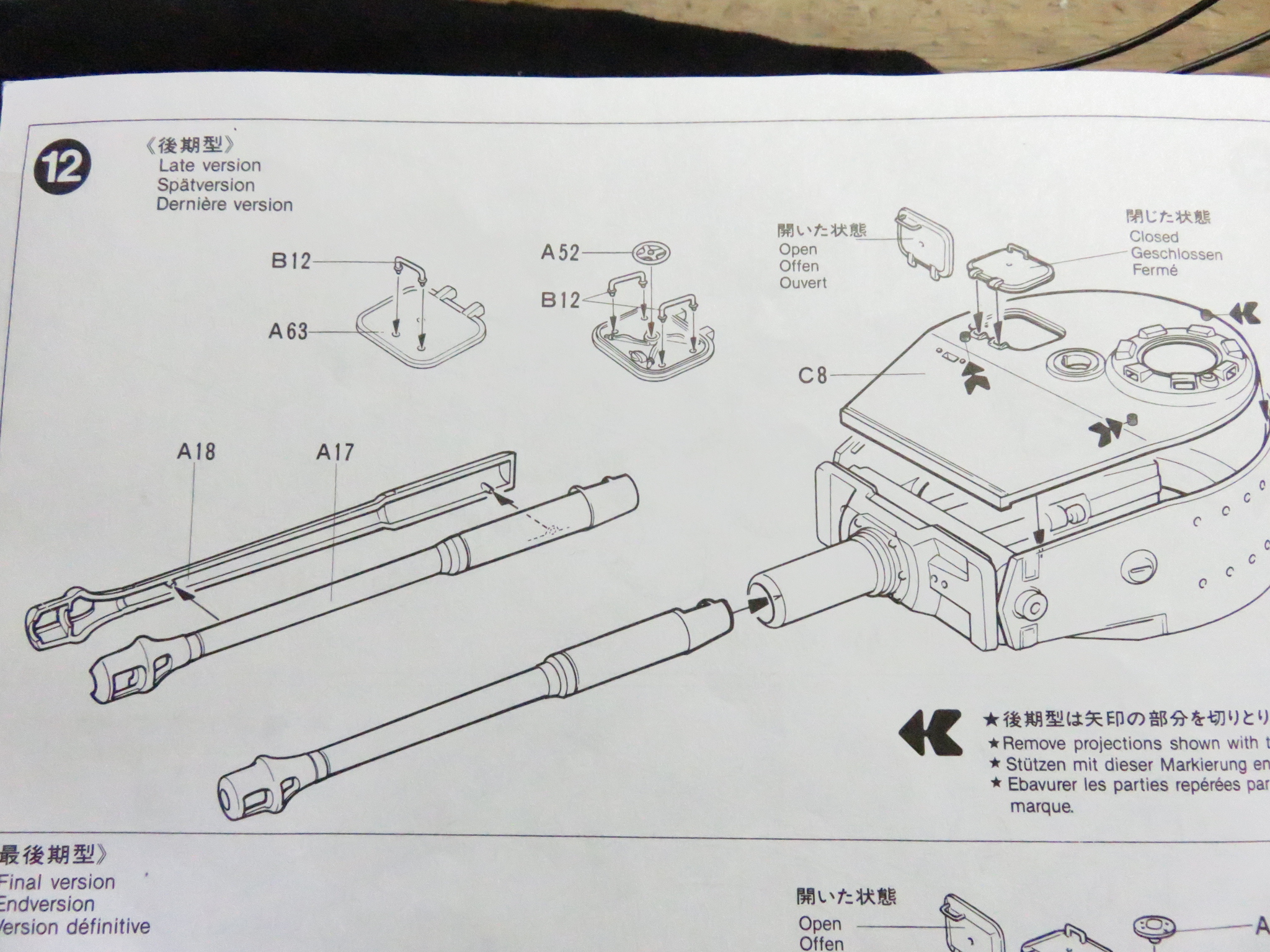

説明書は12番。

砲身は2つのパーツを貼り合わせるだけですが、戦車を象徴する部分でもあるためゲートや合わせ目の処理はしっかり行います。

砲身の組み立て

先述の通り、砲身は2つのパーツをくっつけるだけで完成するので「組み立て」に関してはほとんど苦労することはありません。

やや多めに接着剤を塗ってしっかり貼り合わせ、後の整形でズレたりしないよう乾燥には時間をかけます。

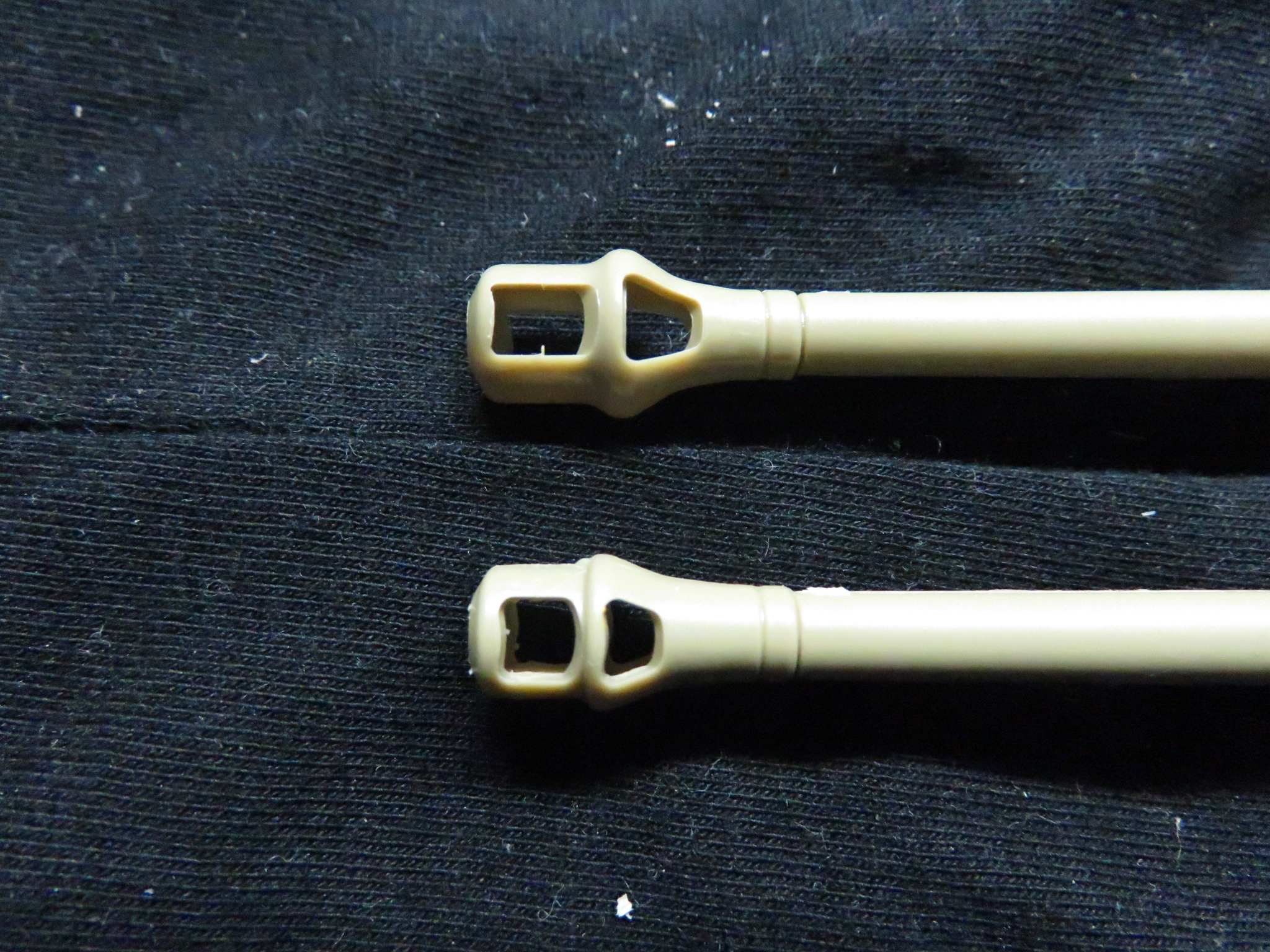

(上:後期型の砲身、下:最後期型の砲身)

砲身も「後期型」と「最後期型」の2つのうちいずれかを選びますが、砲身の違いは先端のマズルブレーキの形状。

最後期型のマズルブレーキの方が細身になっているのがわかります。

砲身の整形(合わせ目消し)

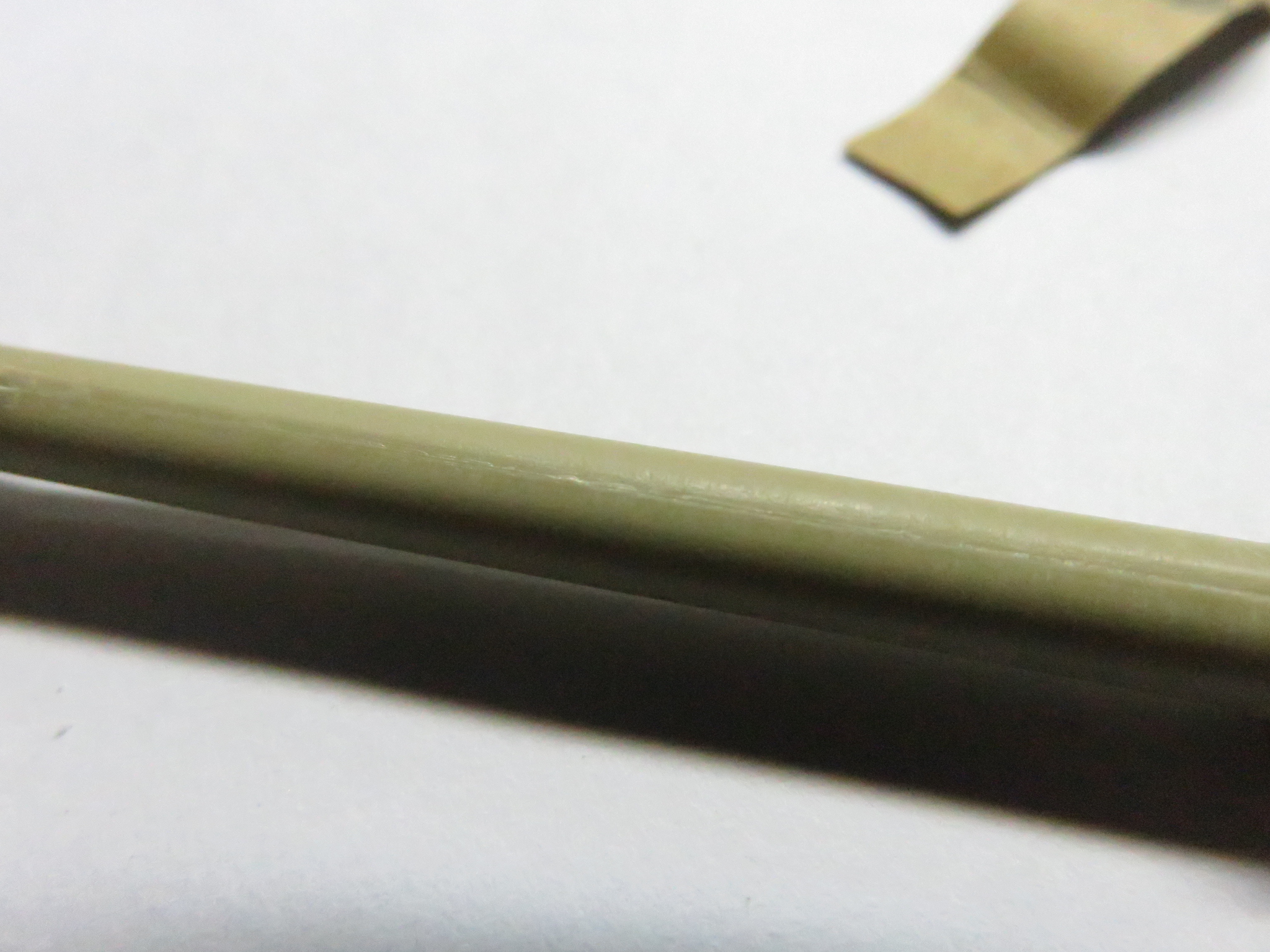

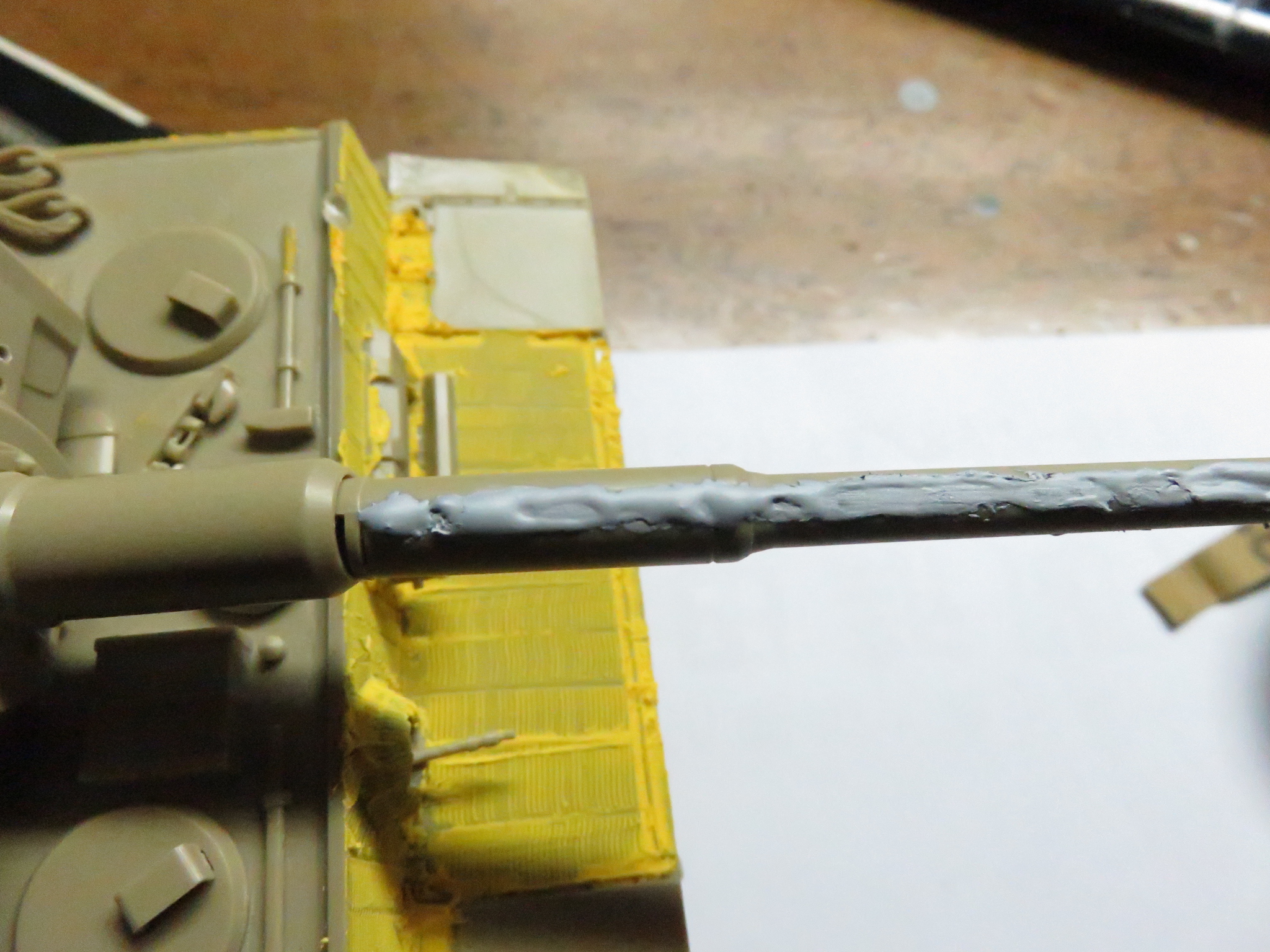

さて、貼り合わせた砲身を見ると見事な貼り合わせたときに出来るスジ(合わせ目)が入っています。

実際の戦車砲にはこのようなスジは入っておらず、これが残ってると”鉄の筒”である戦車砲がプラスチックの玩具みたいに安っぽく見えてしまいます。

なので砲身の合わせ目を除去するための整形を行います。

まずは紙ヤスリを巻きつけて砲身をクルクル回しながらスジを除去し、砲身を真円に近づけます。

マズルブレーキ部分などの曲面は絞るようにヤスリがけします。

紙ヤスリで削るとここまでスジが薄れましたが、まだ若干残っているような気がします。

なので、缶スプレーのサーフェイサーを散布してスジが残っていないかチェック。

スジが消えてなかったので、更に溶きパテを使って貼り合わせラインを埋めてやることにしました。

毎度おなじみタミヤパテにラッカー溶剤を1~2滴的ほど垂らして粘度を落としたら、砲身の合わせ目に盛っていきます。

あとはパテが硬化するまで待ちます。砲身の整形は乾燥の時間とかもあるので、最初の方にやった方が良いかもしれません。

パテが固まったら最初と同じようにヤスリを巻きつけて回転させて削ります。

なお、パテを盛ると砲身のモールドも埋まってしまうので、カッターナイフで復活させます。

削る → サフ吹いてチェック → ダメならパテ盛る → 削る を繰り返し、納得するまで整形しましょう。

まとめ

今回は砲塔側面の組み立てと砲身の組み立て・整形を行いました。

もちろんティーガーIはオープントップではないので、砲塔の上には天蓋がつきます。

でもちょっと記事が長くなったのでここで一旦作業をストップします。

現時点でのティーガーIはこんな感じ。いよいよ戦車っぽくなってきました。

なお、砲塔をツィンメリットコーティングする時に邪魔になるので砲身はまだ接着してません。簡単にすっぽ抜けます。

早く装着したいところですが、ここはグッとこらえて一通り組み立て終わってからにします。