どうもこんにちは。

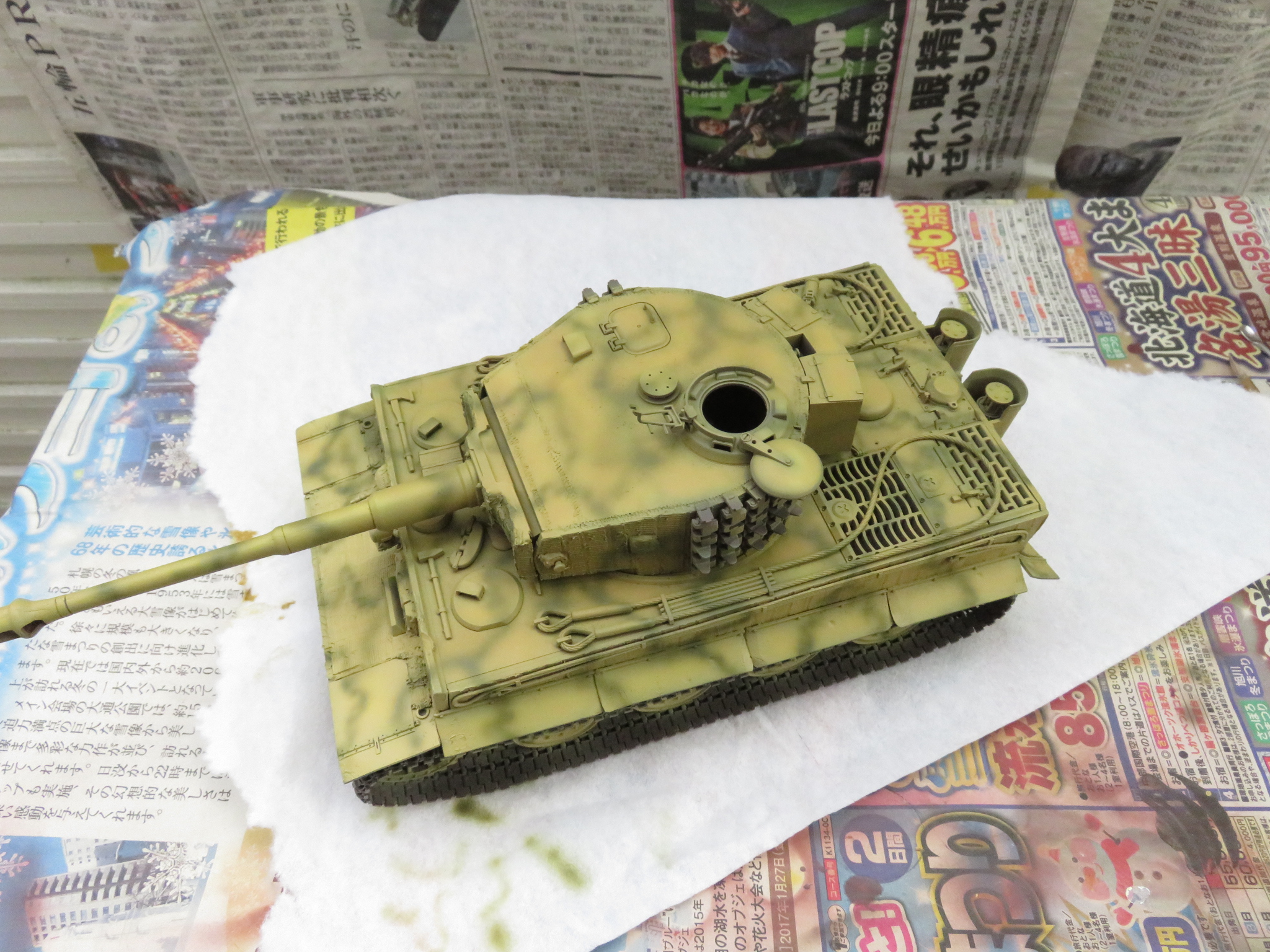

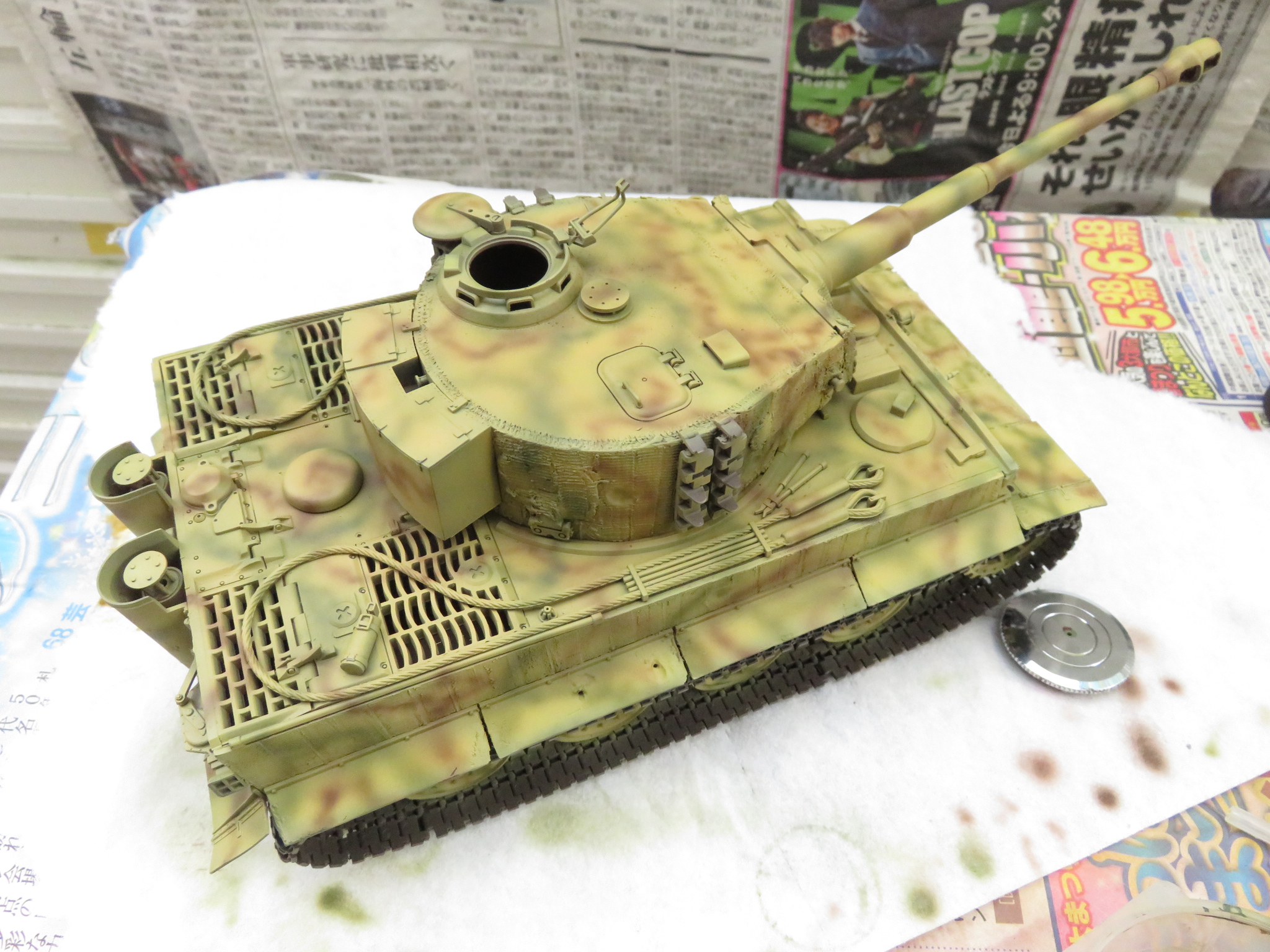

久々のティーガーI製作日記となりますが、今回はエアブラシを使ってティーガーIの車体に迷彩塗装をしました。

エアブラシを使った迷彩塗装についてはまだまだ未熟な私ですが、今回の迷彩塗装は比較的うまく行ったなぁと自己満足な出来です。

この記事では実際の塗装作業をもとに、迷彩塗装で使用した塗料や、今回のエアブラシ塗装で意識したポイント、迷彩塗装後の作業などを備忘録も兼ねてまとめました。

↑今までのティーガーI製作日記はこちら

エアブラシを使ってティーガーIを迷彩塗装します!

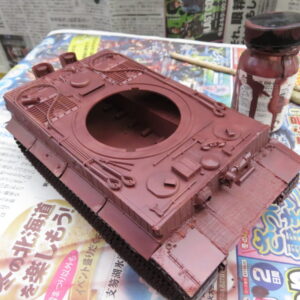

前回は下地塗装までやりましたので、今回はいよいよ本塗装を行っていきます。

ドイツ戦車における塗装も、車種や時代によって色々ありますが、今回はティーガーIが最も活躍したと言われる1944年6月ごろの迷彩をイメージしています。

この頃は史上最大の作戦こと「ノルマンディー上陸作戦」が行われていた時期であり、ダークイエローを車体ベース色にして、その上に迷彩色であるダークグリーンやレッドブラウンを描いていました。

今回の塗装手順は今までと同じように。

- 車体塗装(ダークイエロー)

- 迷彩色その1(ダークグリーン)

- 迷彩色その2(レッドブラウン)

といった順番でやっていきます。

なお、エアブラシ機材は、GSIクレオスのリニアコンプレッサーL5 / エアブラシセットを使用しています。

車体塗装(ダークイエロー)

それではまずは車体色であるダークイエローから塗装していきます。今回は(今回も)Mr.ホビーのダークイエローを使用して塗装します。

前回の下地塗装で暗いところ明るいところがクッキリ分かれるように塗装をしたのですが、そのおかげで上の写真のように、ほんの僅かながら明暗が分かれています。

上手い人はもっと影の色(マホガニーなど)を残してより明暗が分かれるようにしていますが、私のような下手くそでも違いが出ました。

車体色のあとは迷彩色を塗っていくので明暗も目立たなくなりますが、単色戦車を再現する場合は車体の明暗差が完成時のクオリティを爆上げしてくれます。

ということでまずはダークイエローを塗り終わりました。これだけでも戦車や!!って感じがします

迷彩色その1(ダークグリーン)

つづいて1つ目の迷彩色であるダークグリーンを塗っていきます。

この迷彩色もロシアングリーンやオリーブグリーンなど、人によって使用する色が分かれますが、私は同じくMr.ホビーのダークグリーンに少しダークイエローを混ぜたものを使いました。

迷彩色で使う塗料に車体色で使用した色(ダークイエロー)を少し混ぜるという技法は、色を車体色に近づけることで迷彩色がクッキリと出てしまうのを抑える効果があるそうです。

特に今回行う迷彩は細い線をウネウネと描いていくもので、色がクッキリ出るよりもボンヤリとした方がソレっぽい感じになります。

まずは転輪から吹き始めます。

先述の通り、今回の迷彩は細い線をヘロヘロと描くもので、色をクッキリさせるよりも”ぼかし”がある方がソレっぽくなります。

なので、ハンドピースの塗料の放出量を抑えて、細い線をぼかして吹き付けることを意識しながら塗装していきました。

塗っている時は「ちょっと薄かったかな…」って思いましたが、30センチくらい離すとちょうど良く見えました。

同じように車体にもぼやけた曲線を描いていきます。

1回吹き付けるだけでは逆に薄すぎるので、濃くなりすぎないよう注意しつつ線をなぞってみたら、線の濃淡や太いところ細いところが出てより迷彩模様っぽくなりました。

この調子で車体全体にダークグリーンでヘロヘロなラインを描いていきます。………少し描きすぎたかな?

もちろん砲塔にも。このとき車体と砲塔のラインがつながるように描くとカッコよくなります。

迷彩色その2(レッドブラウン)

さて、次は 記事では毎回写真を忘れて省略されるレッドブラウンを吹き付けていきます。

こちらもダークグリーンと同じように少しダークイエローを混ぜて色を柔らかくしてやりました。

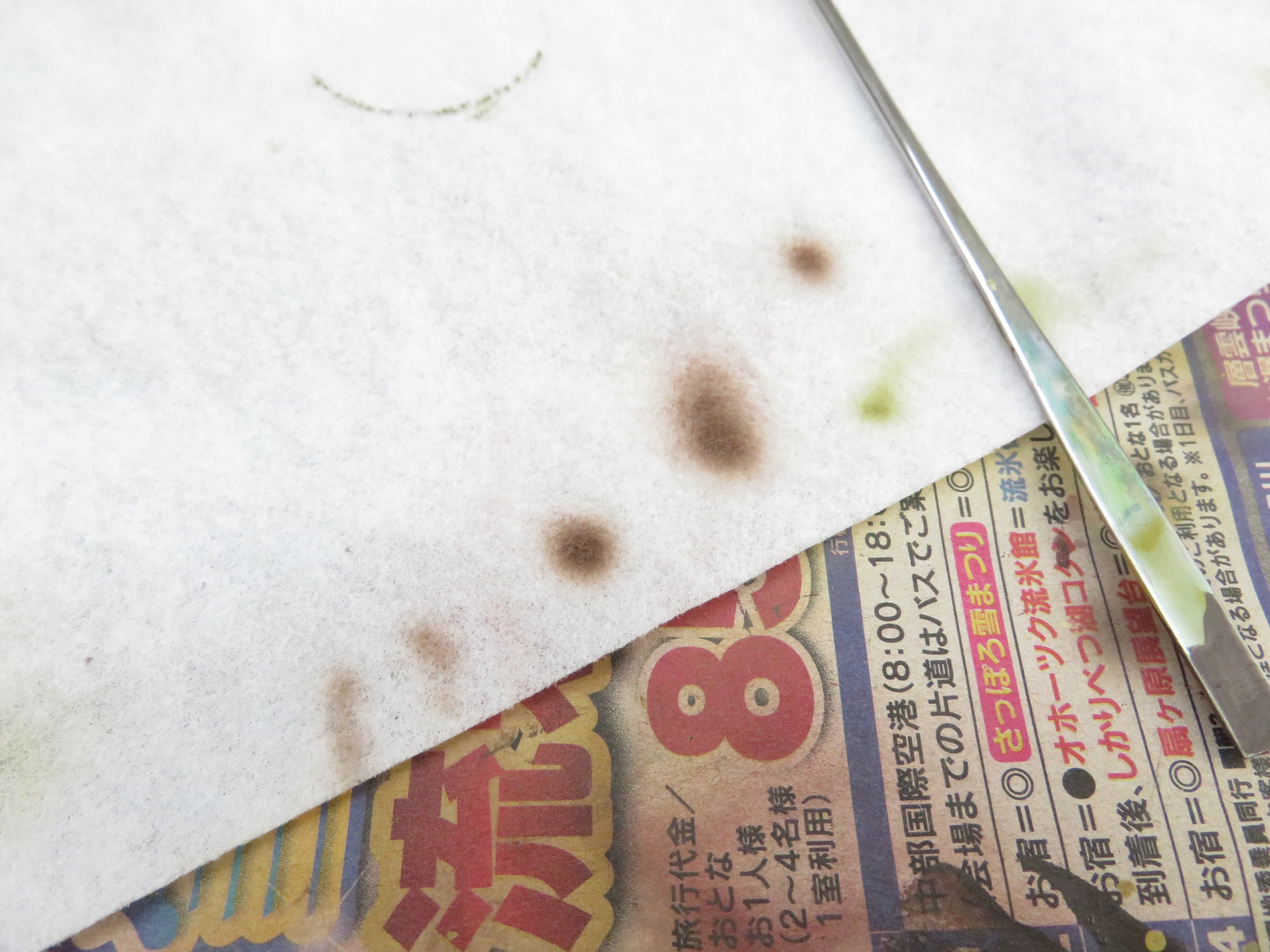

いざティーガーIにプシュー! …の前に、紙に試し吹きして塗料の放出量を確認。

ダークグリーンと違ってレッドブラウンは暗い色なので、色がハッキリ出やすくなります。なのでダークグリーン以上にボカシや線の幅に注意しながら吹いていきます。

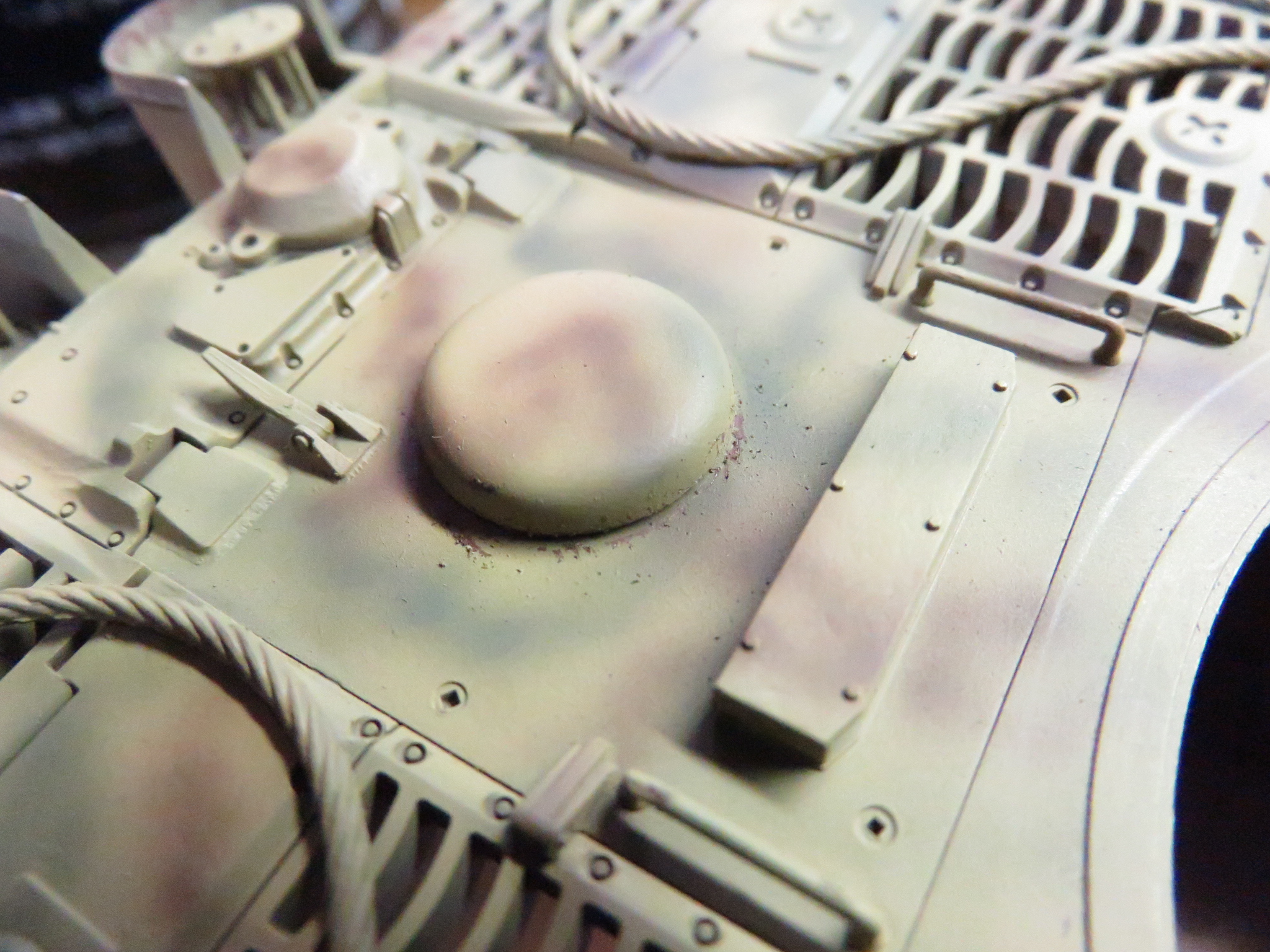

レッドブラウンを塗装したらこんな感じになりました。

反対側。ちょっとだけ砲塔上面のレッドブラウンが濃い感じがしますが、まま上手く行ったと思います(今までの私のエアブラシ塗装の中では)。

履帯の塗装

車体の迷彩塗装が無事にうまく行ったので、次は履帯もエアブラシ塗装していきます。

今回、履帯の塗装については主に以下の2種類を行いました。

- エアブラシで履帯全体を塗装する

- 筆塗りで履帯の研磨を再現する

エアブラシで履帯全体を塗装します

まずは履帯全体を限りなく黒に近い灰色で染めていきます。

この履帯も何色が良いのか迷うところで、混ぜる色にダークアイアンとか黒鉄色とかのメタリック系塗料を使ったり試行錯誤していましたが、今回は「つや消しブラック」と「ジャーマングレー」を混ぜたものを使いました。

あとは下地塗装をした時と同じように、塗り残しがないよう多方向から吹き付けていきます。

内側も同じように塗りますが、センターガイドなどの転輪に近い部分にエアブラシしようとすると転輪にも塗料がかかりますが、気にせずに塗っていきます。

万が一転輪に塗料がかかっても後からウェザリングでごまかせるし、足回りは車体部分と違って影になるので、トーンダウン効果もあるので問題ナシ。

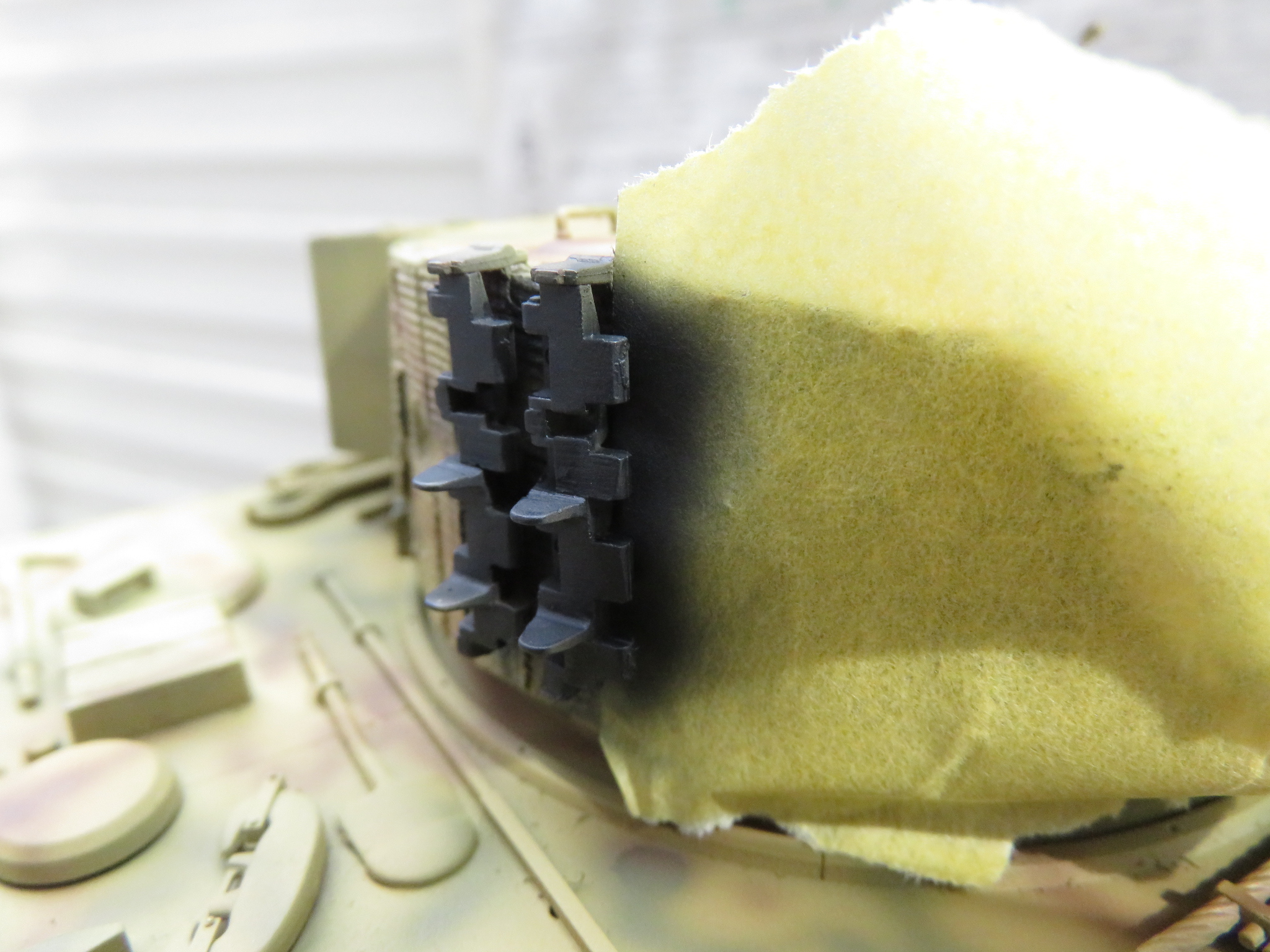

砲塔についている予備履帯もエアブラシでやりますが、こちらは砲塔部分に塗料が付くとよろしくないので、マスキングテープで保護するか、筆で塗ります。

履帯と履帯の間の隙間には折ったマスキングテープを隙間から通せば保護できます。

筆塗りで履帯の摩耗を再現します

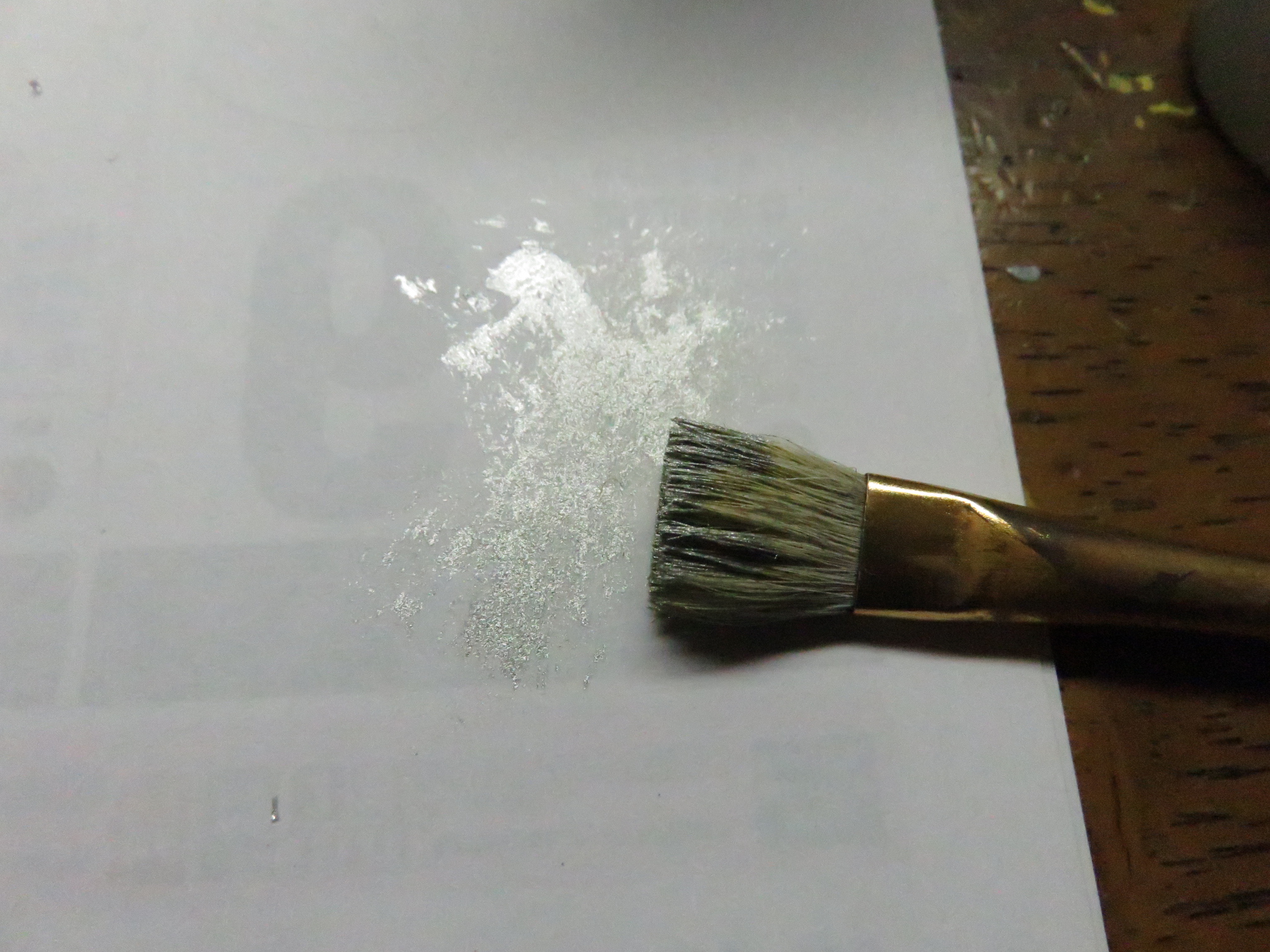

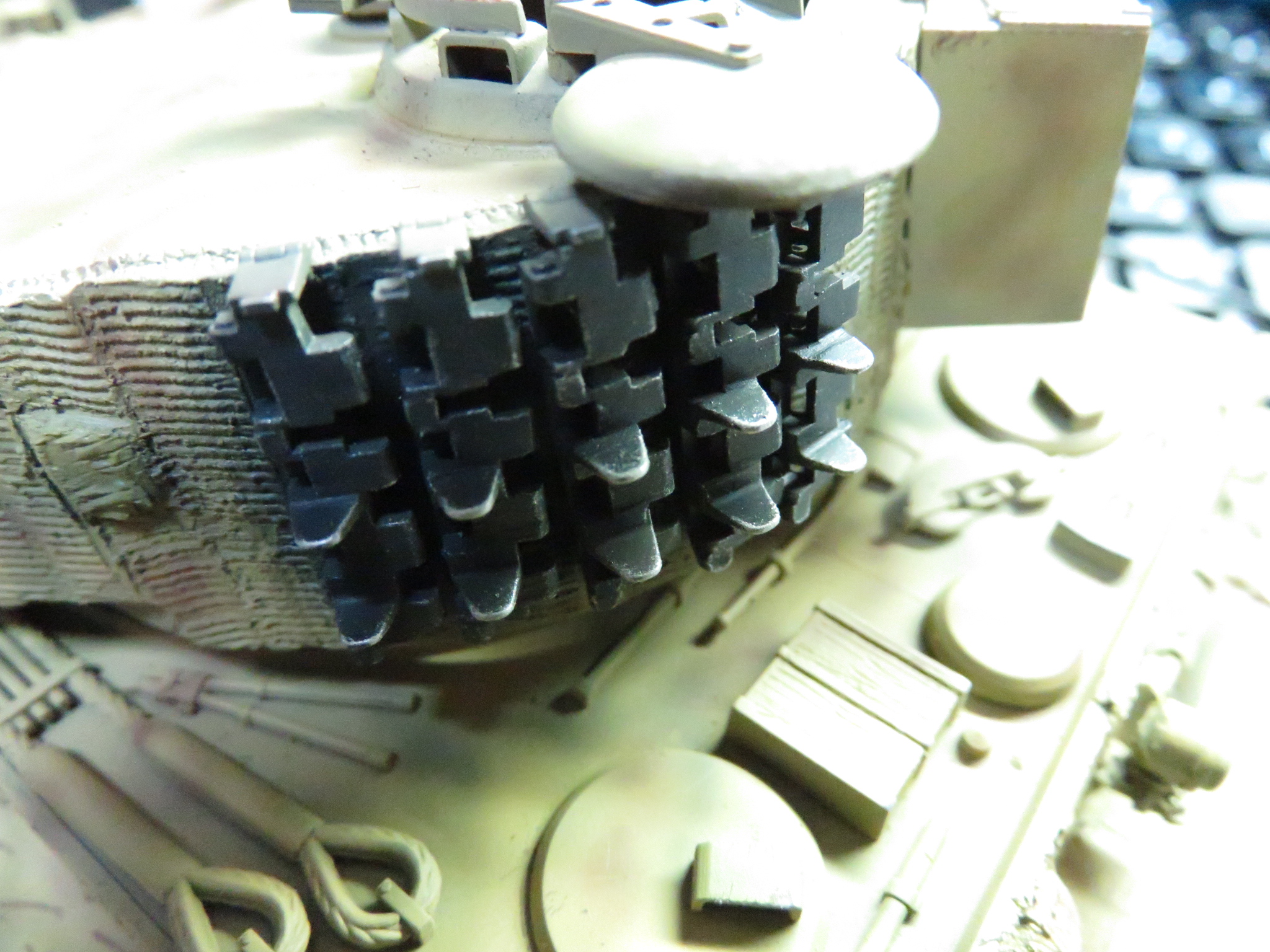

さて、履帯全体の塗装が終わったら次は履帯のエッジ部分にシルバー系の色を載せて履帯が磨かれていく様子を再現します。

使用したのはガイアカラーのスターブライトシルバー。

もともとは「オストヴィント」や「メーベルワーゲン」に付属してたの3.7cm砲弾の弾芯(先端)を塗るためだけに買った塗料ですが、試しに履帯に塗ったらいい感じだったので、再起用したという運の良い塗料です。

ただ、従来の塗料のように塗るのではなく、ウェザリングの「ドライブラシ」と同じように、一度筆に取った塗料を紙やティッシュなどで拭き取り、わずかに残った塗料を擦り付けるように塗っていきます。

地面と接する面や、内側のセンターガイド先端、履帯両端のピンの頭などに擦り付けることで、摩擦で履帯が研磨されていくのを表現できます。

なお、模型製作動画とかではこの再現において、「タミヤペイントマーカー」のクロームシルバーを使う人が多いようです。私もいつか使ってみようと思いつついまだ入手できず…。

そんなスターブライトシルバーでドライブラシすると単色で地味だった履帯が磨かれて年季の入った履帯に変わりました。研磨剤は含まれておりません。

履帯は後にウェザリングで泥や砂を被せますが、その隙間からシルバーがチラッと顔を出すと「おっ、こいつやるな」ってなります。

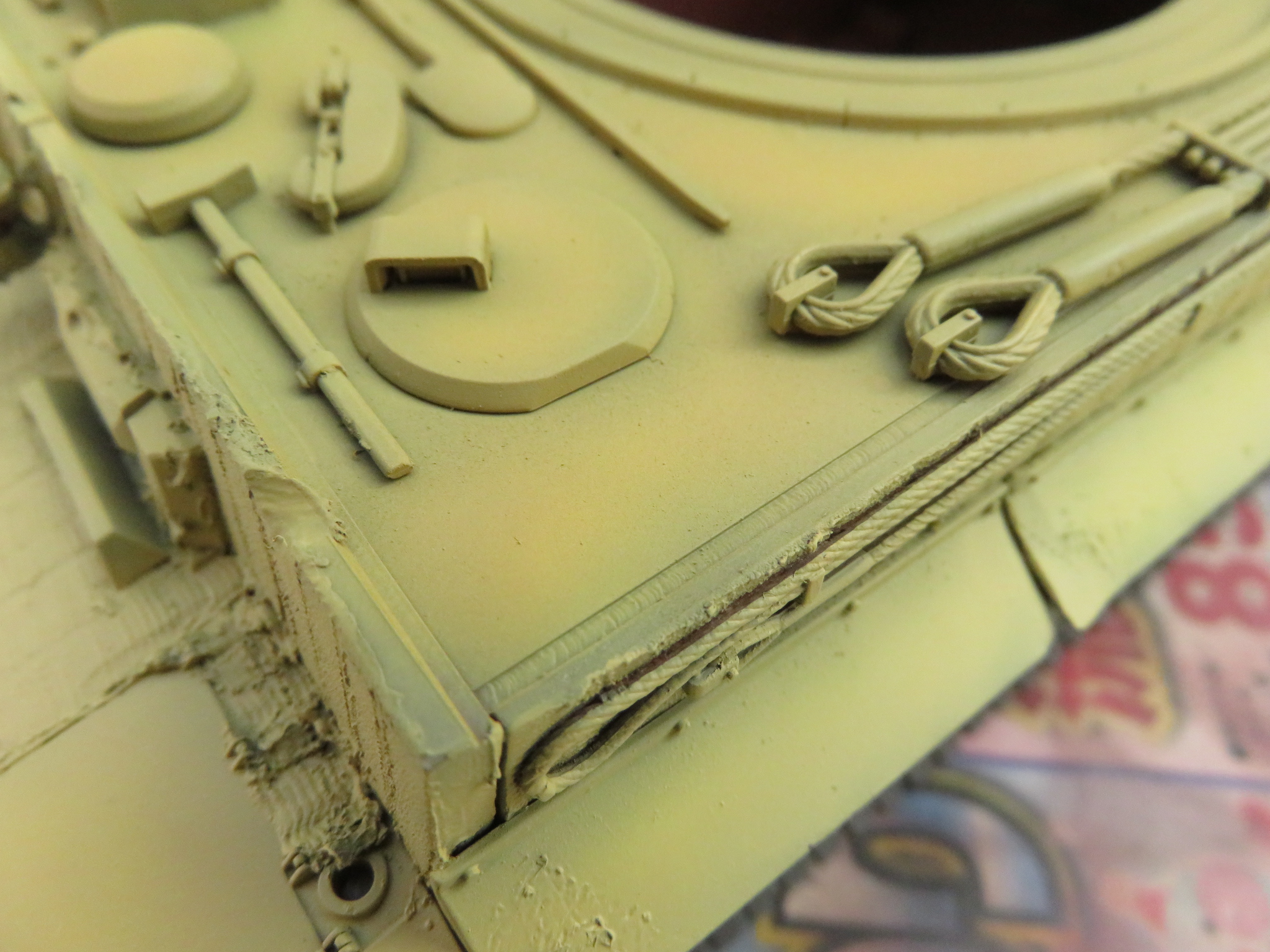

塗装の剥がれを再現

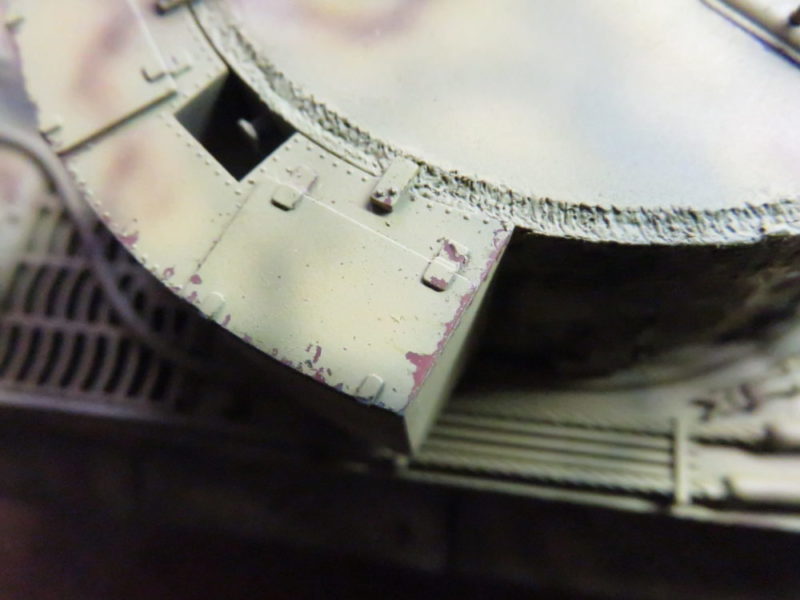

さて、ここまで「塗装」を行ってきましたが、今度はその塗装を剥がします。

戦車に限らず車でもそうですが、木の枝とかが接触するとキズが付いたり塗装が剥げたりします。

特に戦車は道路だけでなく平原、沼地、荒れ地、森林など「オレが走るところが道じゃい!」と言わんばかりに走り回るので、歴戦の戦車はあちこち塗装が剥げまくっています。

そういった戦車の使用感を出すために塗装の剥がれを再現しますが、以下の方法は、オキサイドレッド色のサーフェイサーを塗った後に要所に「シリコーンバリアー」という離型剤を塗ることで出来ます。

まずはサイドスカートから。

爪楊枝で引っ掻くだけで簡単に塗料がポロポロと剥げていきます。

エンジンデッキのレバーやハッチのハンドル、エッジ部分、根元部分などにも臨機応変にガシガシ。

塗装が剥げる場所は何かが接触する場所なので、そういったところにシリコーンバリアーを塗りって剥がしていくのですが、塗装をすると「どこに塗ったっけ」って忘れてしまう…。

排気管のカバーは車体後部でも特に出っ張っている部分なので縦に横にキズができます。

…が、やり過ぎると不自然になるので程々に。塗装剥がすの楽しいからどうしてもやりすぎちゃうんですよね(苦笑)。

砲塔後部のゲペックカステン(用具箱)のエッジ部分もこのように角の部分をコリコリします。うーんいい感じ。

まとめ

ということで、大掛かりな作業である車体の塗装が無事に終了したので一安心しています。

次回からはOVM(車載工具)などの細かい塗り分けを行っていきますが、問題は砲塔や車体の側面に作ったバトルダメージをどう塗るか…。

バトルダメージはこのティーガーIが初の試みなので、単に穴を開けたりヘコませたりするだけでは物足りないと思っています。…が、何を塗ればいいのかわからないのでまた調べてきます。

なお、今回は塗装に限らず、組み立て全般において『仲田師匠のプラモデル道場 エアブラシの使い方』を参考にしています。

特にエアブラシ塗装については、本書を参考にしながらやった結果「おおっ!」ってなる仕上がりでした。さすが師匠。

次回は細部の塗り分けをやっていきます!