どうもこんにちは。

また今日もタミヤのティーガーI(後期型)の製作日記の続きを書きます。

今回からは車体上部の製作に入り、各種パーツやOVM(車載工具)などを取り付けていきます。

車体前面のボールマウント式銃架のギミックや各種ハッチの組み立てなどもあり、大変ボリューミーな内容となっています。

この記事ではそんなティーガーIの車体上部の組み立てについて、1つ1つじっくり解説していきます。

なお、これまでのティーガーI制作日記は上記リンクを参照してください。

ティーガーIの車体上部にパーツを取り付ける

ティーガーIの車体上部にハッチや装甲板、OVM(車載工具)、車載機銃といったパーツを取り付けていきます。

ランナーからパーツを切り離して整形して、車体のあちこちにある穴に合わせて取り付けますが、工具類のパーツなどは細長いものが多いので、へし折ってしまわないよう注意。

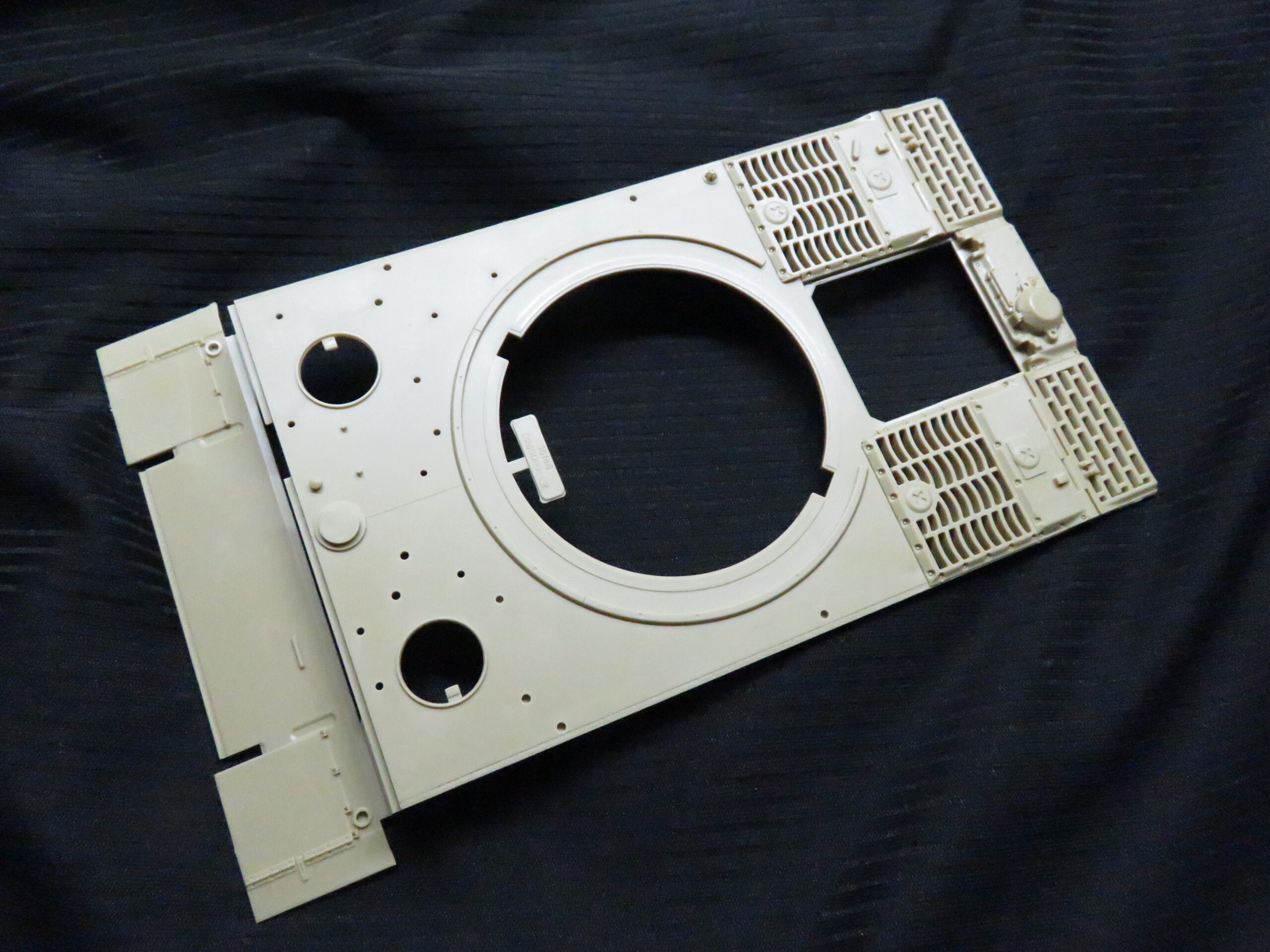

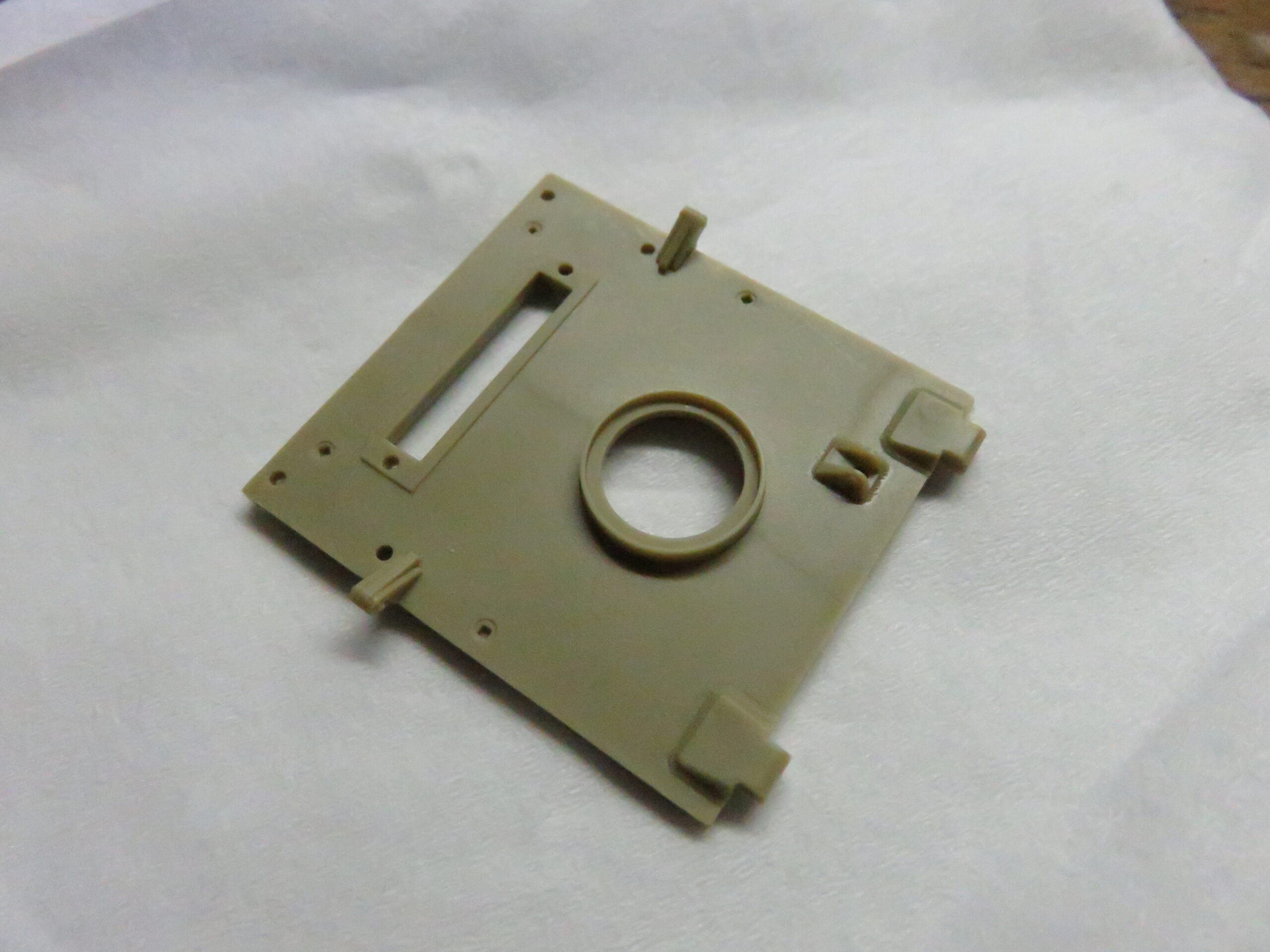

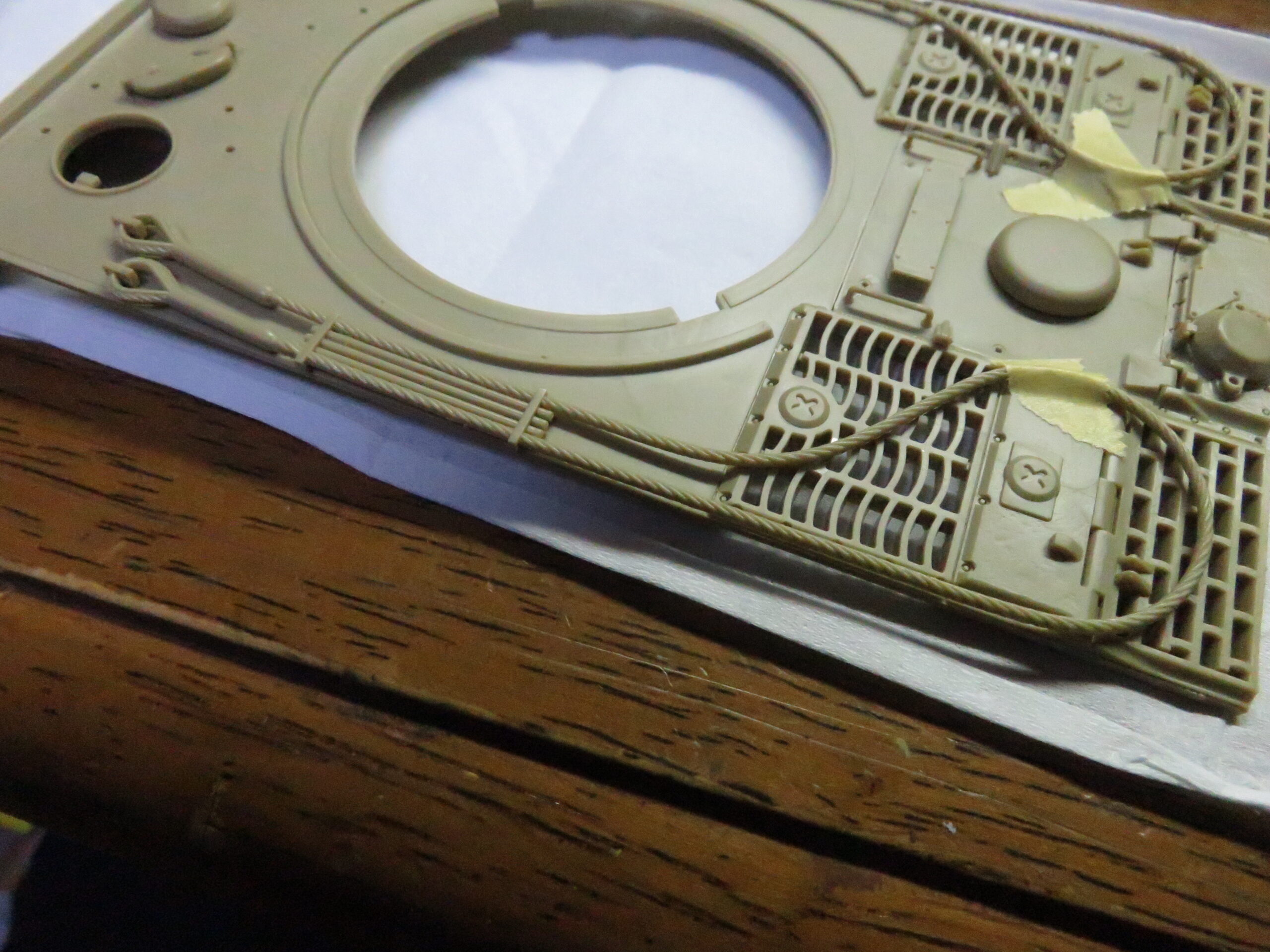

タミヤのティーガーIの車体上部パーツはこのように一体形成になっているので、ここにペタペタとパーツを取り付けていく形となります。

また、車体の内側に取り付けるパーツもあるので、この時点ではまだ上下車体を接着せず、一通りパーツを取り付け終えてから合体させます。

なお砲塔リングについているタグみたいなのは不要なので取り除きます。

車体前面装甲板の組み立て・取り付け

それではまずは車体正面にある「前面装甲板」から作っていきます。

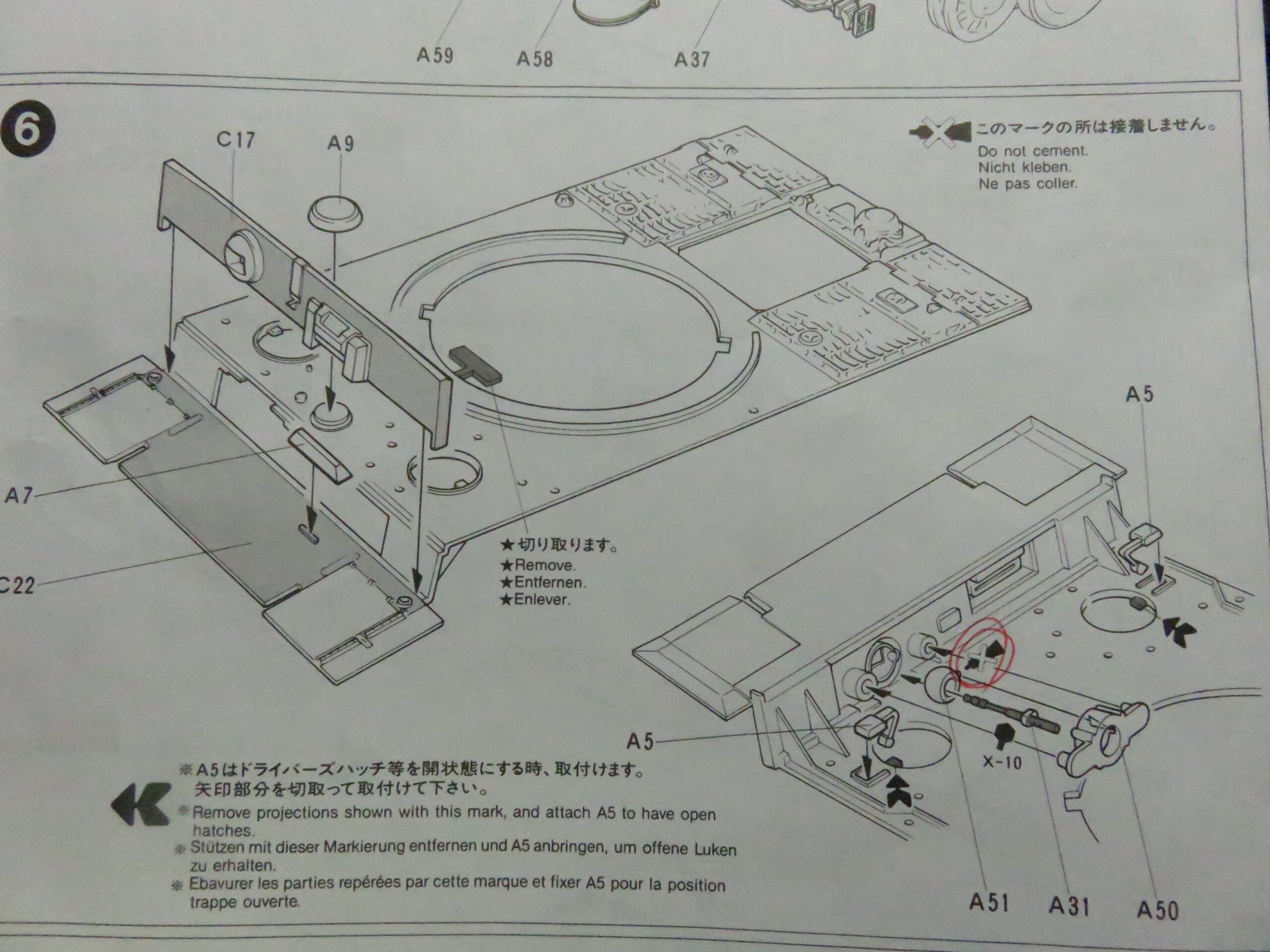

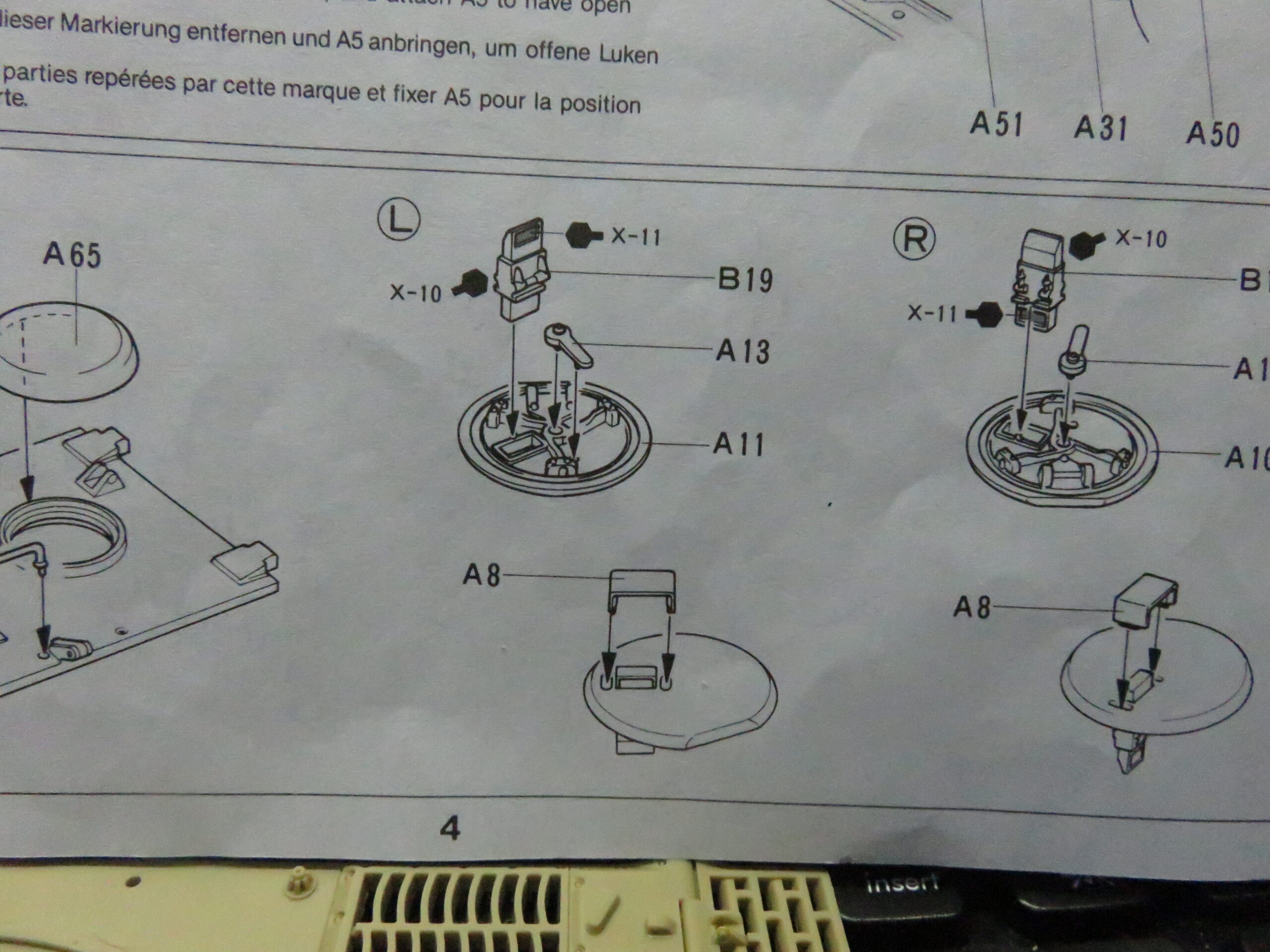

説明書は6番目からスタート。

見ると車体の裏側からパーツを取り付けたり、接着してはいけない部分もあるので、油断すると「しまった!」ってなりそうです。注意深く観察しながら作っていきます。

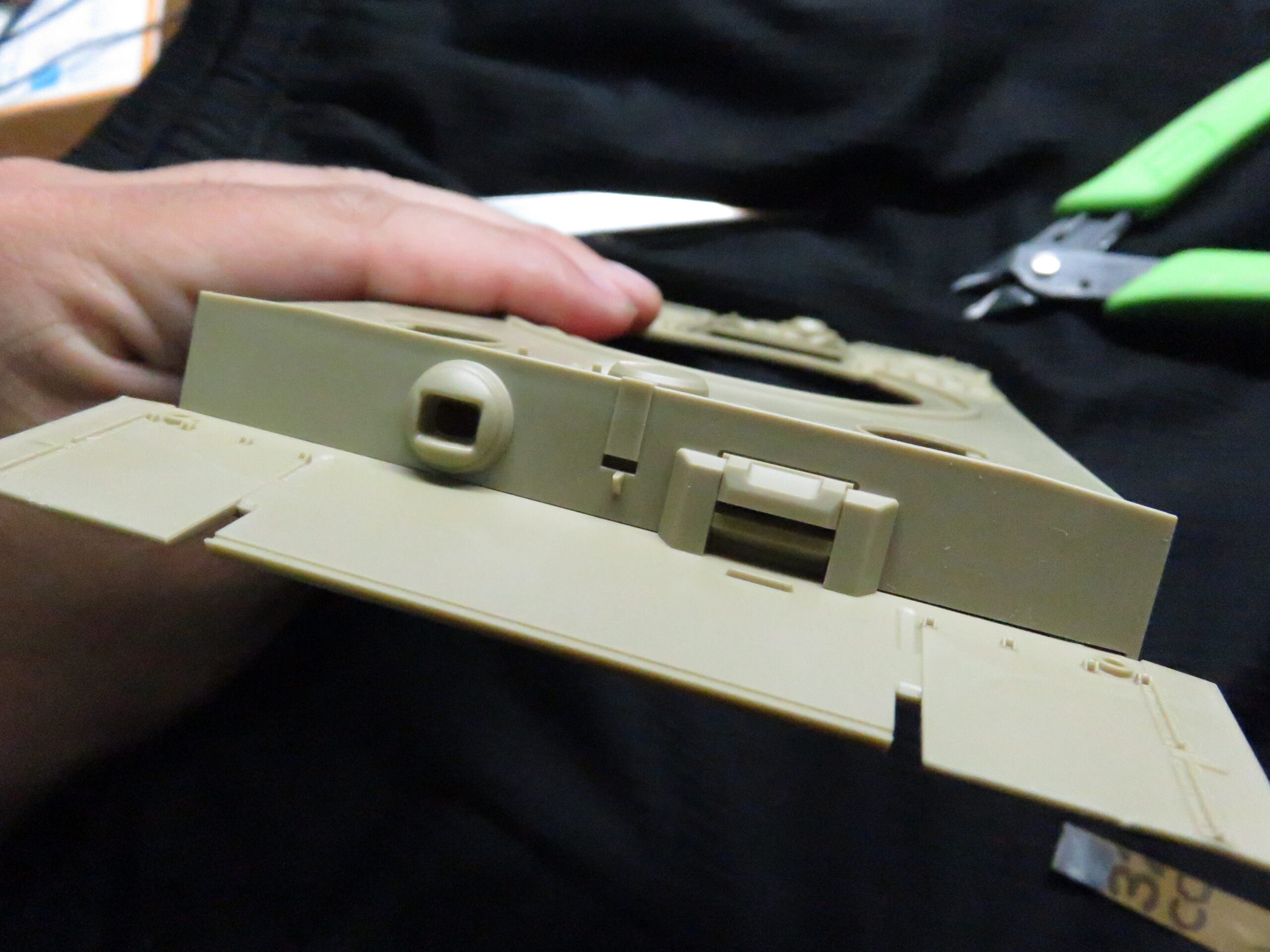

前面装甲板には通信手席の機銃用ボールマウントや操縦手席のビジョンバイザーがあります。

これらはモールドで再現されているので、装甲板はそのまま車体にペタンと貼り付けるだけ。

もちろんここもツィンメリットコーティングをしますので、それを考慮した上でパーツを取り付けていきます。

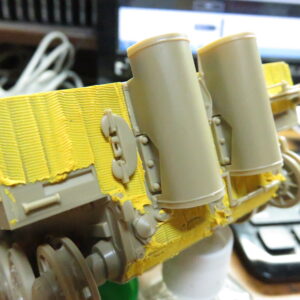

車載機銃・ボールマウント式銃架の組み立て

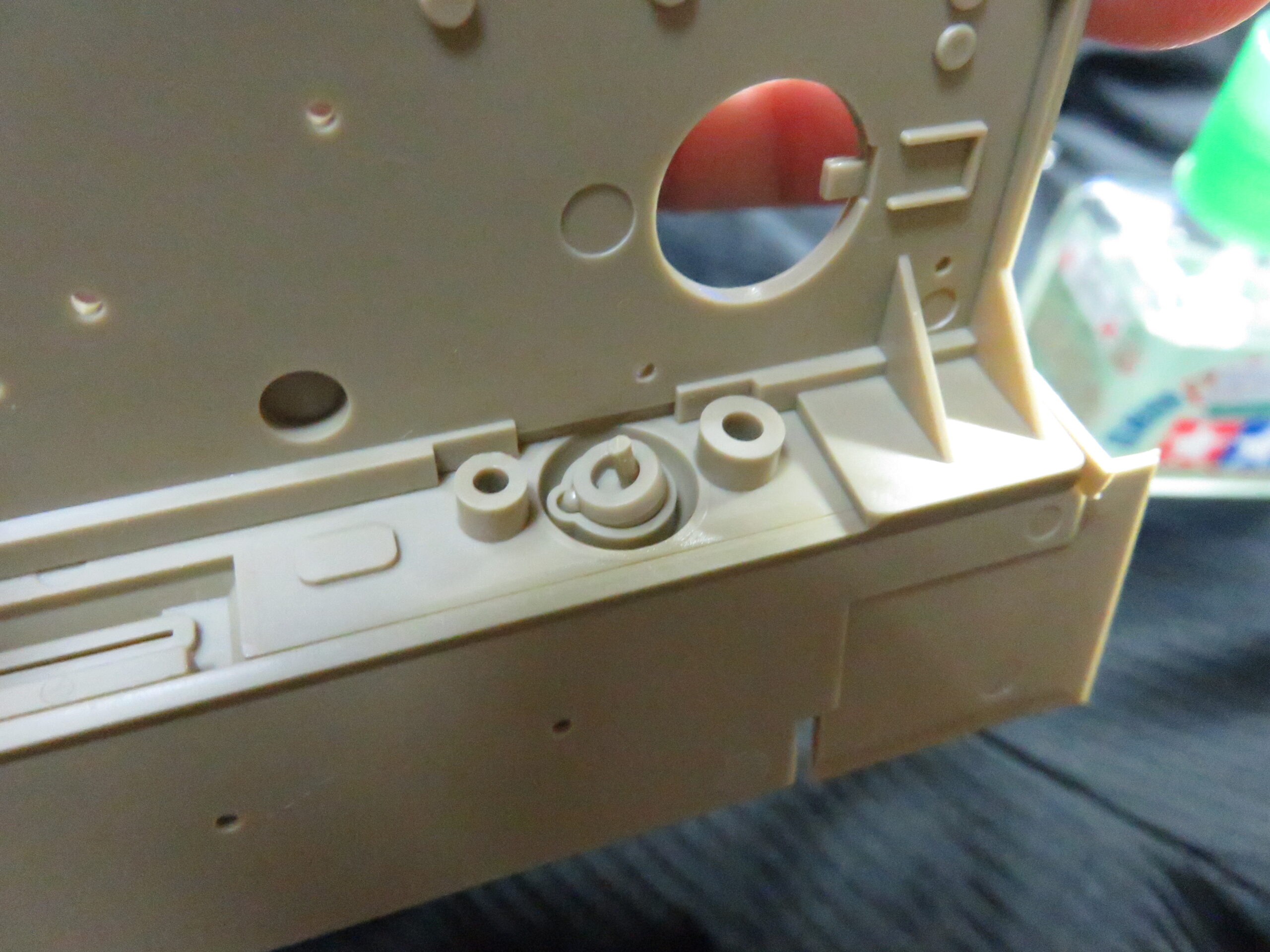

通信手席側にはボールマウント式銃架に取り付けられた機銃(MG34)があります。

タミヤの機銃は銃身パーツを差し込むだけの場合が多いですが、今回のティーガーIでは銃身が可動するようになっていました。

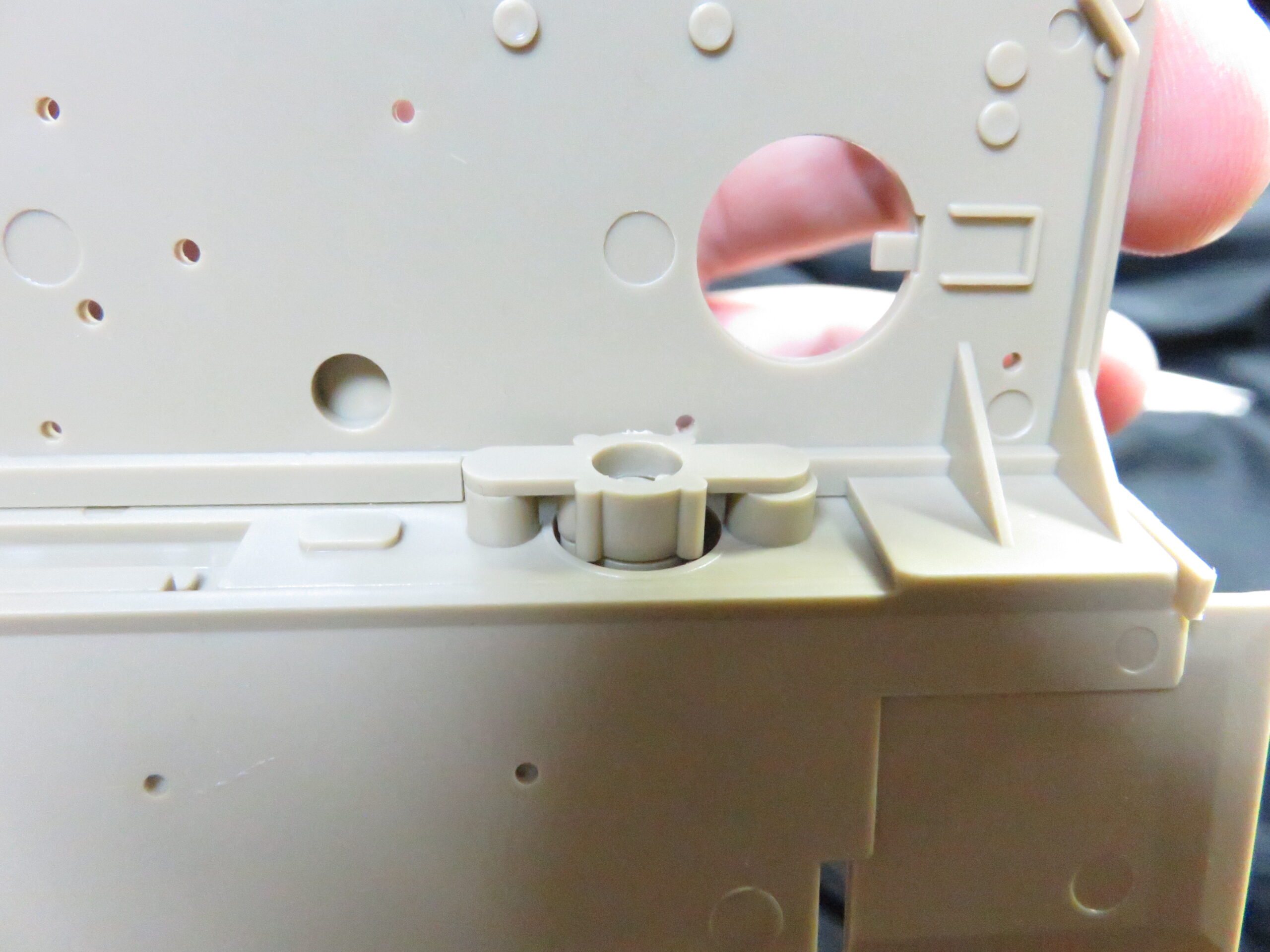

組み立てですが、まず銃身パーツを写真のような半円状のパーツに取り付けます。

そして前面装甲板の裏側から形状を合わせて置きます。

説明書にもあるようにここは接着しないので注意。あくまで乗せるだけです。

その上に銃架を保持するパーツを被せて両端を接着します。

これでボールマウント式銃架のMG34がクリクリ稼働するようになります。ゲームのコントローラーみたいです。

…が、ツィンメリットコーティングをするときに邪魔になるので、まだ接着せずにコーティングが終わってから取り付けることにします。

そしてこちらはドイツ戦車ではおなじみのボッシュライト。台座とライト前後パーツの3部構成。説明書に従って組み立てます。

こちらもツィンメリットコーティングするときに邪魔になるのであとから装着します。

なお、このボッシュライトには配線が無いので、真鍮線や伸ばしランナーを上手いこと曲げて再現します。

各種ハッチの組み立て

次は通信手・操縦手およびのハッチや、車体後部にあるエンジンデッキの点検ハッチを組み立てていきます。

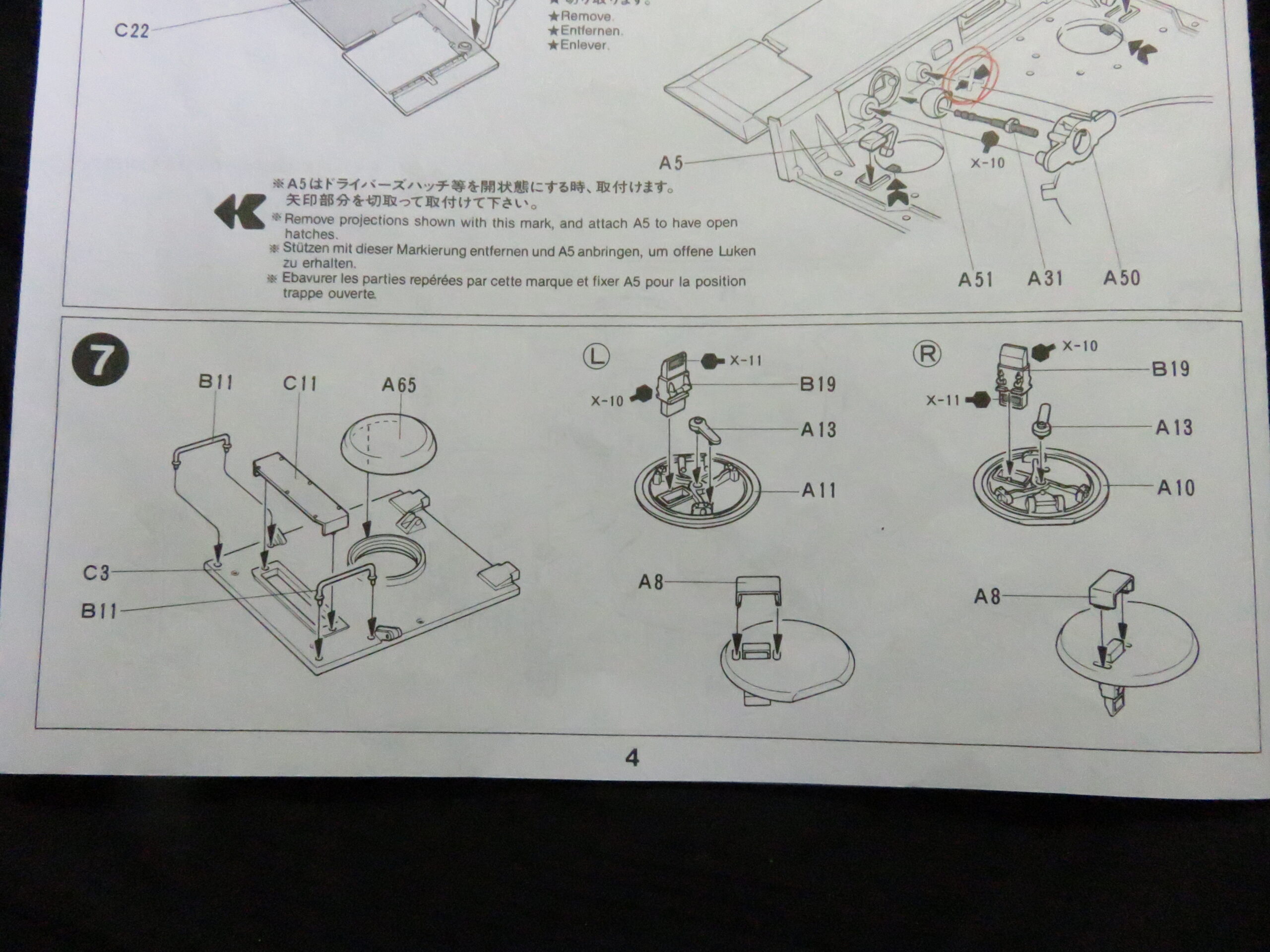

説明書は7番目となります。

ぱっと見た感じ難しそうではありませんが、細かいパーツが多いので焦らず紛失と破損だけ注意してやっていきます。

エンジン点検ハッチ

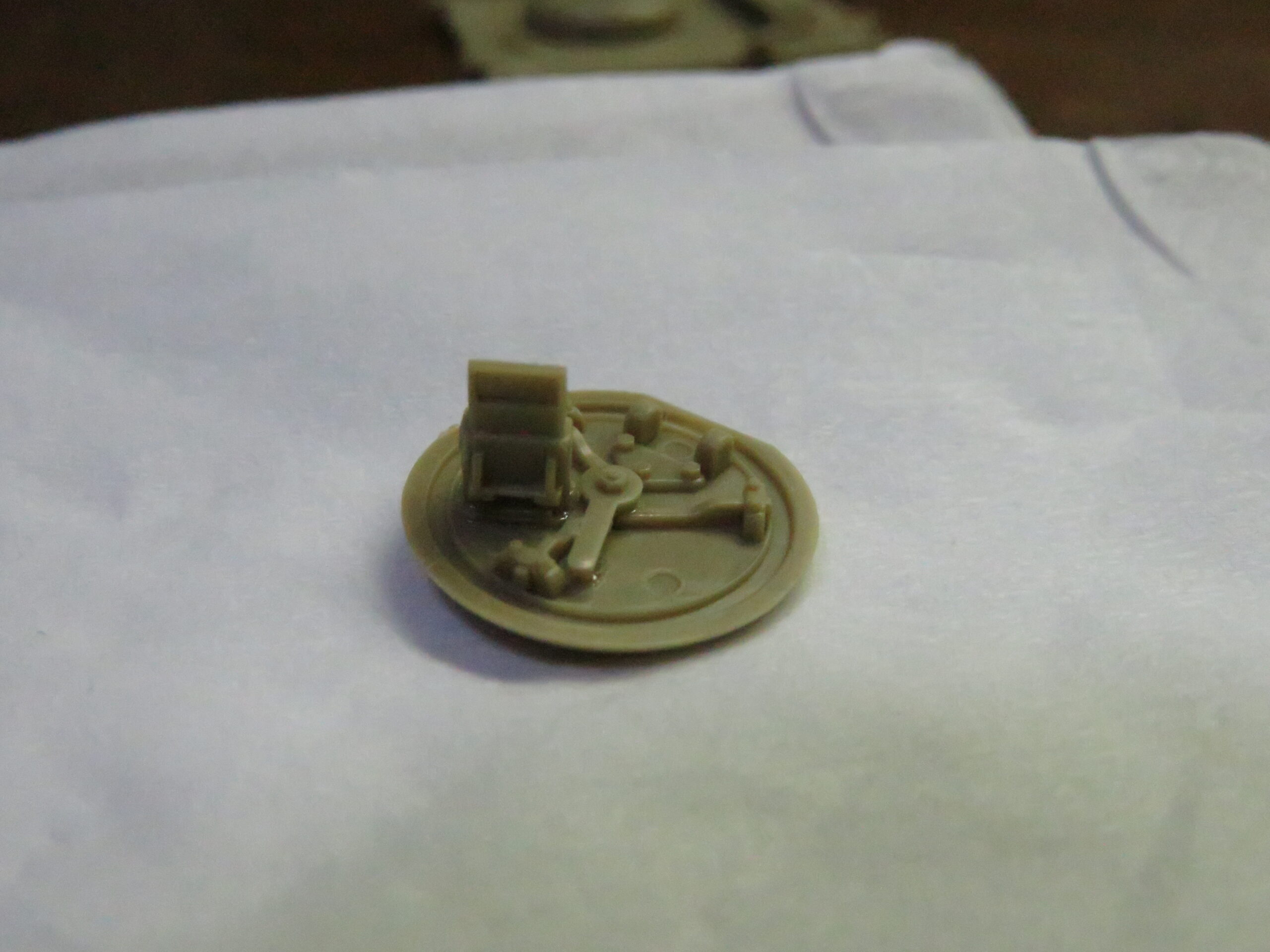

まずはエンジンデッキの点検ハッチから。ここにパーツを色々取り付けます。

するとこんな感じになりました。

注意する点といえば、ハッチ両端にあるハンドル部分が細いので、ランナーから切り離すときや整形するときにポキッとならないように。

タミヤのキットはまだ肉厚な方ですが、ドラゴンのキットだとハンドルなどのパーツは本当に細いので、ニッパーで切断する時に生じる衝撃波だけで折れたりします。

そういったパーツは真鍮線を曲げたものと交換する人もいますが、今回はこのままキットのパーツを使います。

通信種・操縦手用ハッチ

お次は通信手席と操縦手席のハッチを組み立てます。裏面に2つ、表に1つパーツを取り付けるだけ。

まず裏面。ここにはハッチのレバーとペリスコープを取り付けます。

ペリスコープは反射鏡を利用した光学装置で、戦闘中などハッチを開けられない時はこのペリスコープで視界を確保します。

ハッチの表面にはペリスコープを保護するガードを取り付けます。これを2つ用意します。

ハッチの取り付け

ということでハッチも完成しました。

エンジンデッキはそのまま車体の形状に合わせて貼り付けます。

通信手・操縦手席のハッチは開いた状態 or 閉じた状態を選べます。説明書を参考に好きな方を選んでください。

私は基本的にハッチは閉じておく派なので今回も例に漏れずハッチは閉めたままです。

狭い空間にオトコがぎっしり詰まった状態は不衛生ですが、換気しようとハッチを開けると狙撃されるので戦闘中は我慢しましょう。

OVM(車載工具)の取り付け

まだまだ続きます。

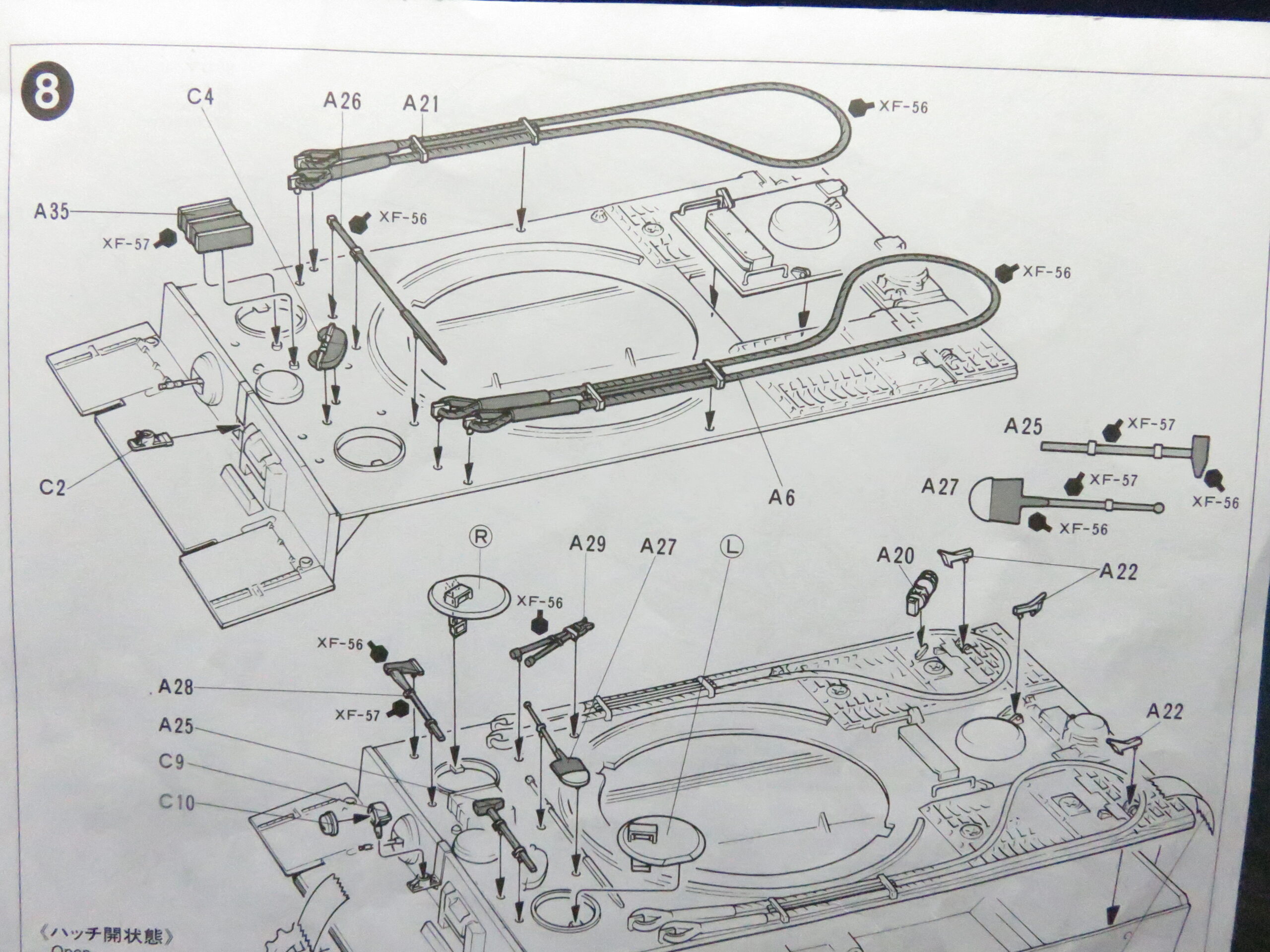

今度は車体上面に牽引ワイヤーやスコップなどのOVM(車載工具)を取り付けていきます。

4号戦車だとフェンダーの上や車体の側面に所狭しと工具を取り付ますが、ティーガーIは車幅が広いので、上面に置くことができるのです。

なんだかゴッチャリしていますが、今までと同じように切り離したパーツを取り付けるだけなので難しくはありません。

取り付け忘れがないように、あちこち点々と取り付けるのではなく、フロントならフロントだけ集中して取り付けるようにすればモレを回避できます。

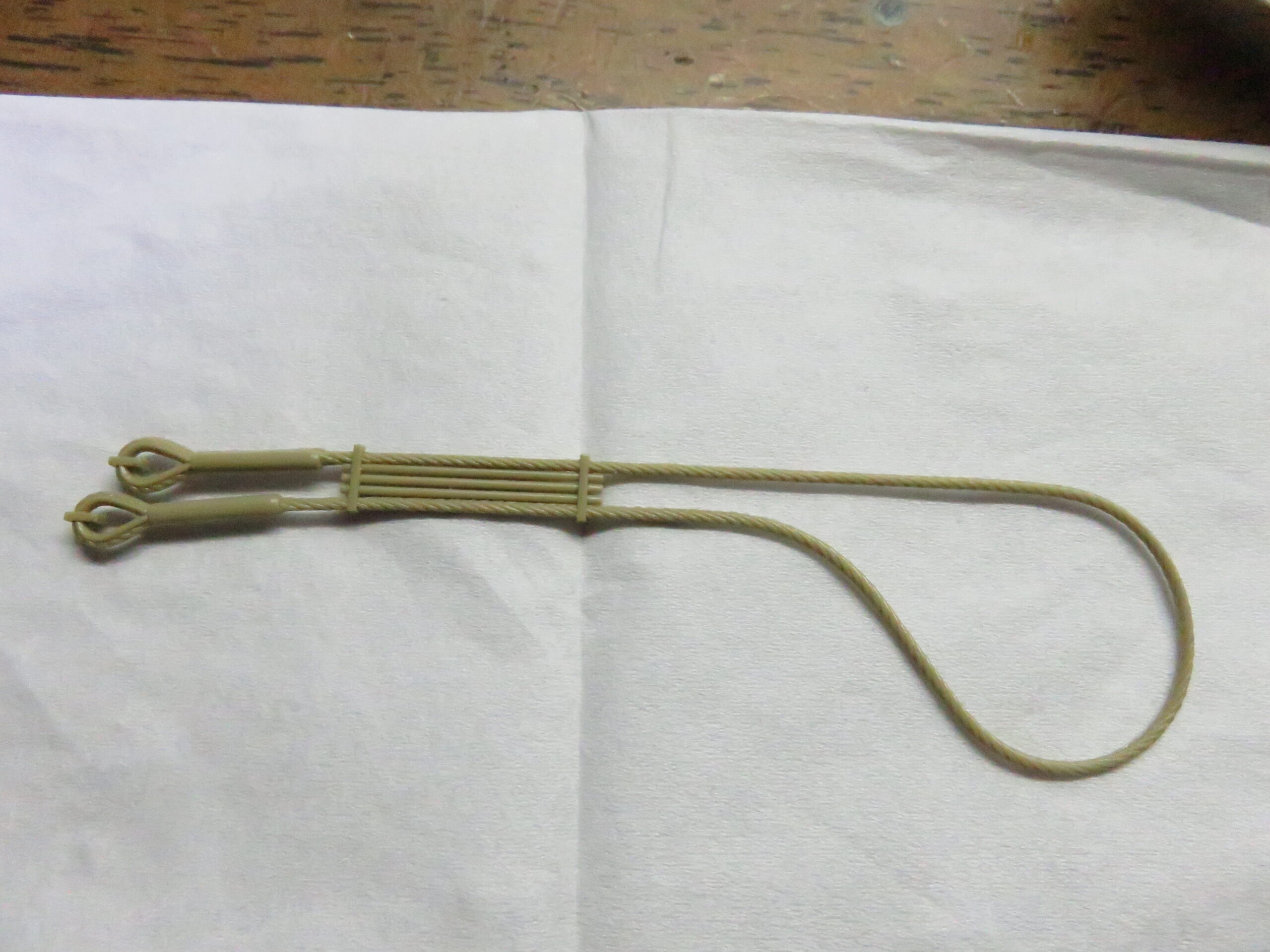

最初に取り付けるのは牽引用ワイヤー。

ティーガーIは重すぎるせいで雑に扱うとすぐ故障するし、その故障した車体を牽引するのも一苦労だったとのこと。

某・戦車アニメではカーレースでもするかのようにブンブン走らせていますが、アレはアニメだから許される演出で、実際にやったら故障が先か車長に怒られるのが先かのどちらかです。

そんなティーガーIでも牽引するときは牽引具が必要なので車体に取り付けます。

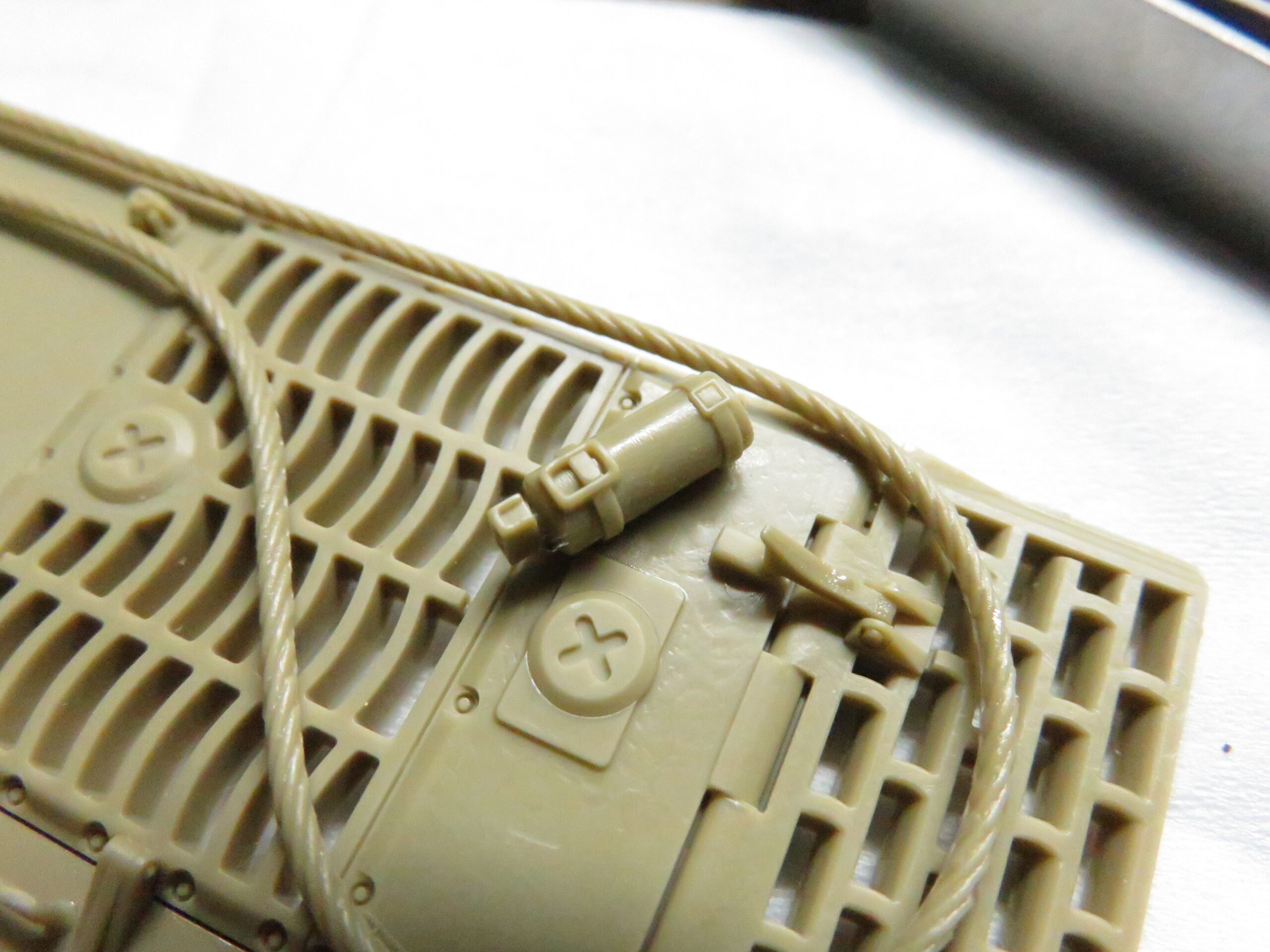

牽引ワイヤーは車体の両サイドに1本ずつ取り付けます。

ワイヤーにはゲートだけでなくパーティングラインも入ってるので一緒にそぎ落とします。その時にワイヤーのモールドが消えたらコーティングブレードで刻めば復元できます。

車体の穴とワイヤーの突起を合わせる形で取り付けるだけですが、エンジンデッキの方も接着剤でペタッとくっつけておきました。

なお、ワイヤーのパーツはよく見ると、砲身内部をホジホジする「クリーニングロッド」のラックと一体となっているので塗り分けに注意です。

こちらは「ジャッキ台」です。車体後部に取り付けてあるジャッキを使うときは、こやつの上に置いてキコキコして車体を持ち上げます。

今回はこのジャッキ台の木の部分にコーティングブレードでひっ掻いてキズをつけて木目っぽくしてみました。

また、リューターと丸ビットでジャッキ台の中央部分を少し削ってみました。超重量を支えるジャッキを当てるので中央はヘコむだろうなぁと思ったのです。

その他フロントにはハンマーとかスコップとかワイヤーカッターにバールのようなものなどを、説明書に従って取り付けていくとこんな感じになりました。

ティーガーIは車体が広いので上面に色々モノが置けるのです。ただ、こんだけ色々置いてあると引っかかってコケそうですよね。足元注意。

車体の後部には消火器とハッチのレバーを3箇所に取り付けます。

と言った具合にいろいろ取り付けたらこのようになりました。

各種OVMやワイヤーは車体塗装後に塗り分けるので、取り付けてからだと塗装がしんどいと思う人は、塗装してから取り付けるのを推奨します。

その場合、工具の留め具部分は車体と同じ色なので、車体塗装の時に工具も一緒にブワーっと塗装したうえで塗り分けてください。

ひとまず今回はここで一旦作業をストップします。完成が待ち遠しいですが適度な休憩も必要。

まとめ

今回は車体上部へ装甲板やOVM、ハッチといった小さいパーツを取り付ける作業がほとんどでした。

本当は前面装甲板のツィンメリットコーティングや、フェンダーの取り付けとかも書きたかったのですが、ムチャクチャ長くなったので区切ることにしました。

次回はツィンメリットコーティングやフェンダーの取り付けについて書き綴ろうと思います。