どうもこんにちは。

ノンビリまったりタミヤのタイガーI型(ティーガーI)を製作しております。つい先日、迷彩塗装が無事に終了したので、今度は車体の細部を塗り分けていきます。

車体のような広範囲の塗装と違って、細部の塗装はエアブラシでは無理なので「アクリル塗料」を筆で塗装すると行った内容です。

↑今までのティーガーI製作日記はこちらから読むことができます。

アクリル塗料を使ってティーガーIの細部を塗り分けてる

私の場合、戦車模型の塗装は車体全体の塗装と、車載工具などの細部の塗り分けの2パターンの塗装を行い、前者はエアブラシ、後者は筆塗りで行います。

タイトルにもある通り、今回はアクリル塗料で細部の塗り分けを行いますが、今回は以下の塗装に挑戦してみました。

- OVM(車載工具)の下塗り

- 車載機銃の塗装

- 被弾痕の塗装

OVM(車載工具)の下塗り

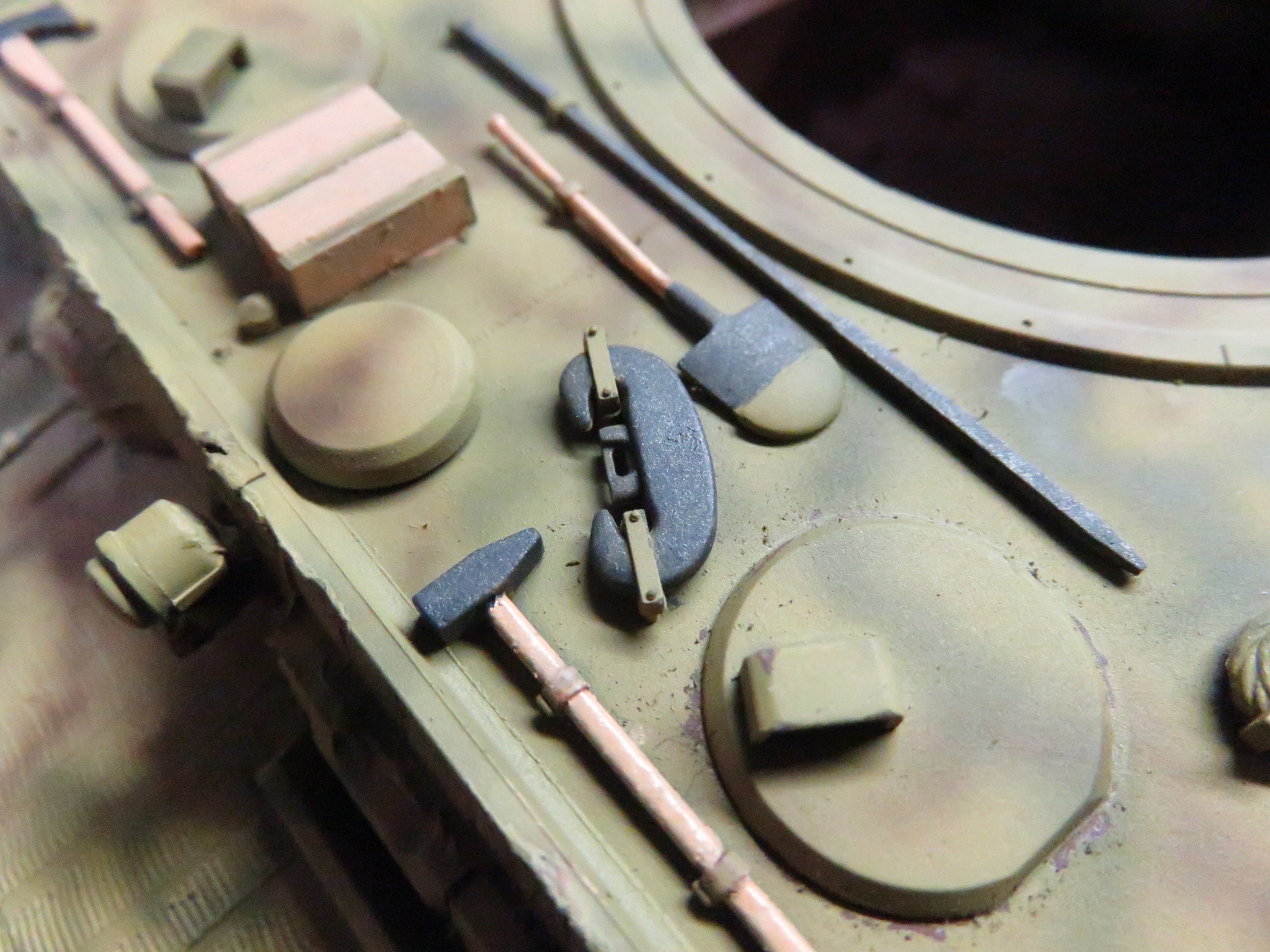

それではまず、ハンマーだのジャッキ台だの牽引ワイヤーといったOVM(車載工具)の下塗りを行います。

「下塗り」とあるように、OVMは特にハンマーやジャッキ台など「木材」を使用した工具は、アクリル塗料で下塗りをして、そのあとウェザリングを終えてエナメル塗料で木目を出す塗装の二段階でやります。

まずはOVMの木の部分。ここで使用したのはタミヤのアクリル塗料の「XF-15フラットフレッシュ」。本当は「バフ」とかを塗るところですが、無い袖は振れぬ。近いうちに買わなければ。

なお、今までは塗料や塗料を薄める溶剤は「塗料皿」に乗せてましたが、溶剤を追加したり別の塗料と混ぜたりする関係で厚紙をパレット代わりにした方が使いやすいので、そちらを使ってます。

そして上の写真を見てわかるように、細い面相筆ではなく、中サイズの筆で車載工具を塗るという暴挙に出ています。出来ないことはないですが、それより1,000円くらいの良い面相筆を使ったほうが楽だと思います。

筆の先端に塗料を付けて表面を撫でるように塗っていきます。

工具を固定するバンド部分は塗装せず、その根本ギリギリのところまで塗ります。もちろん上面だけでなく両側面も忘れずに。

すぐ近くにあるスコップ、ハンマーの柄やジャッキ台も同じように塗っていきます。

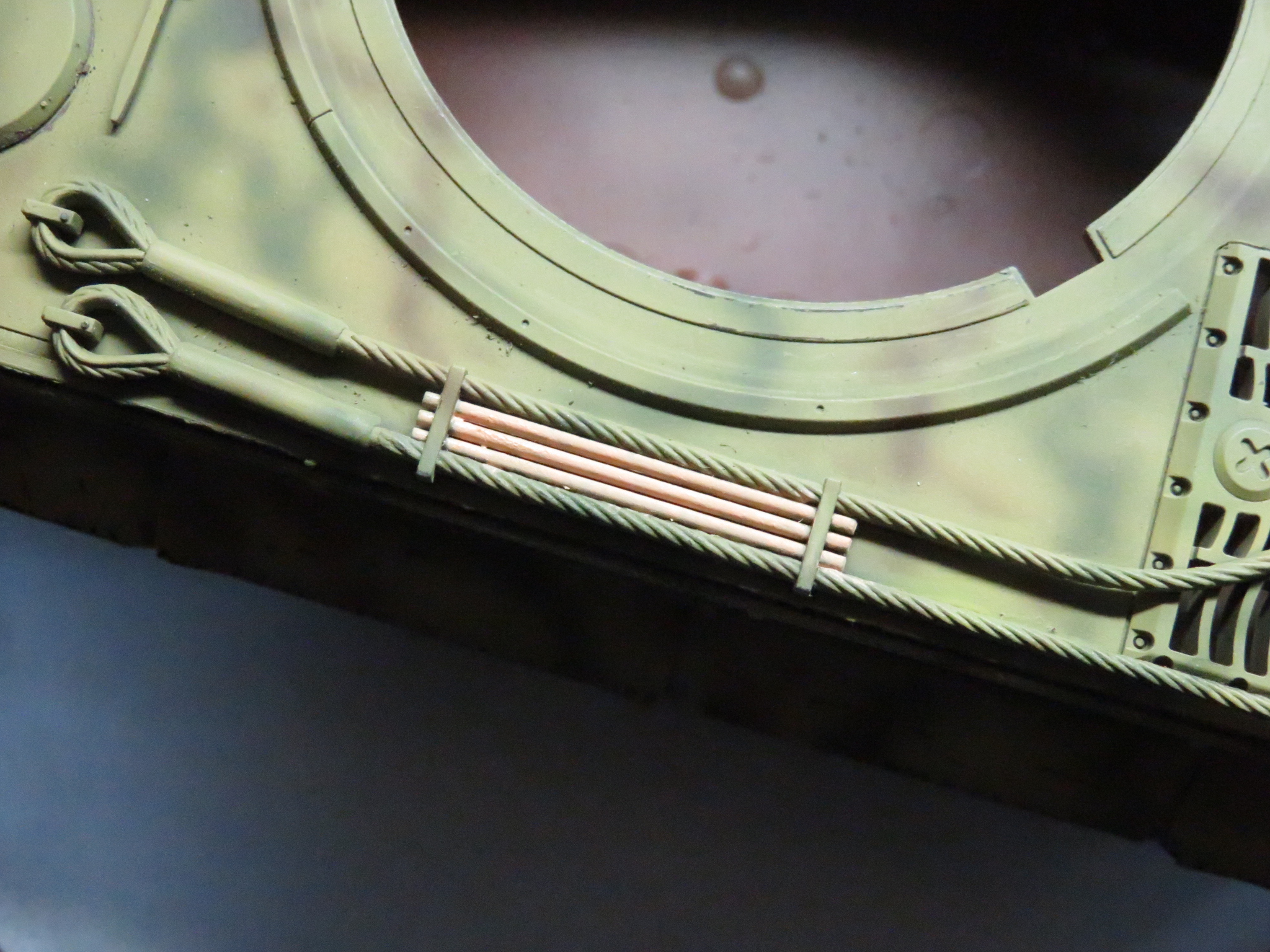

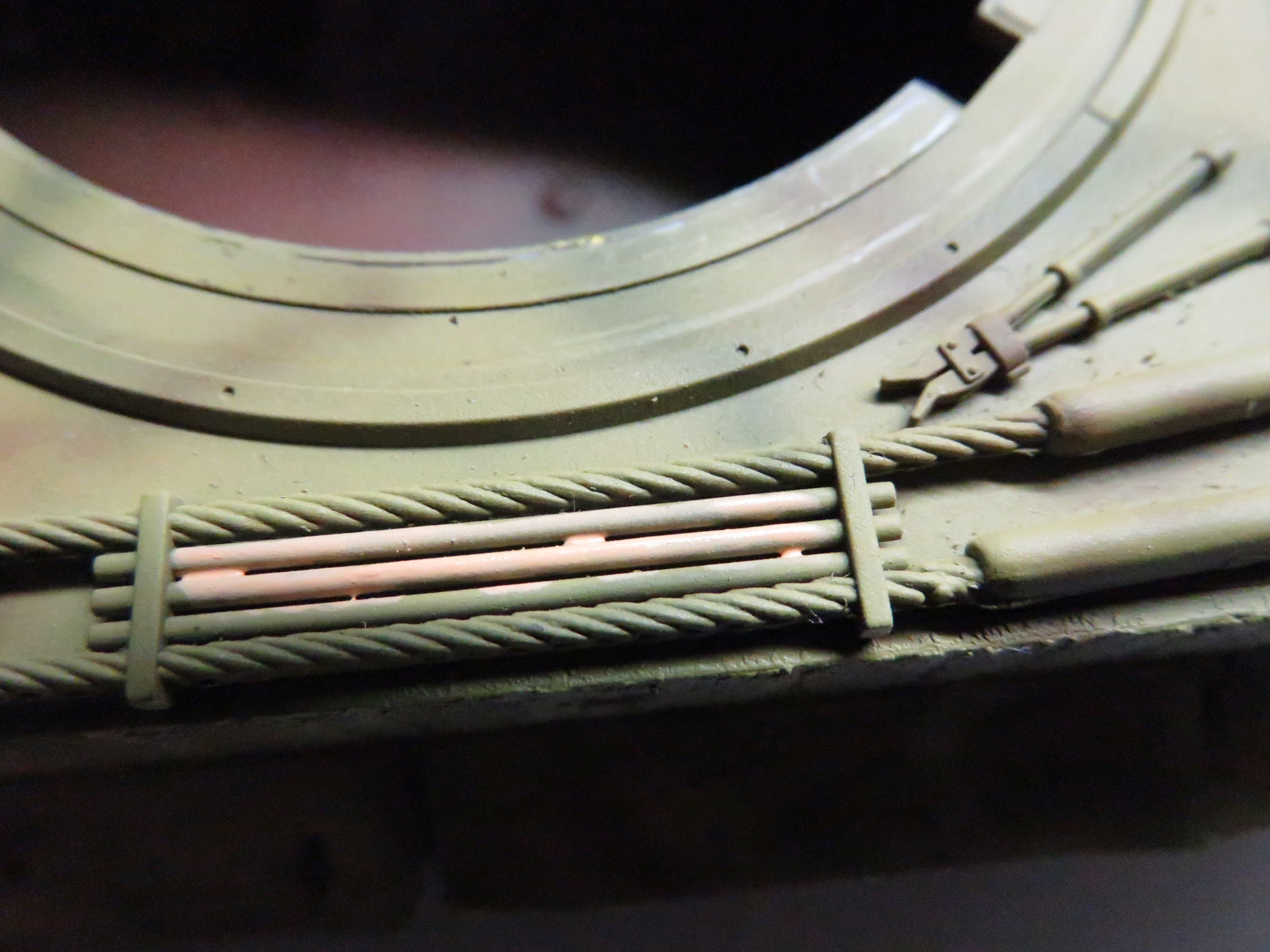

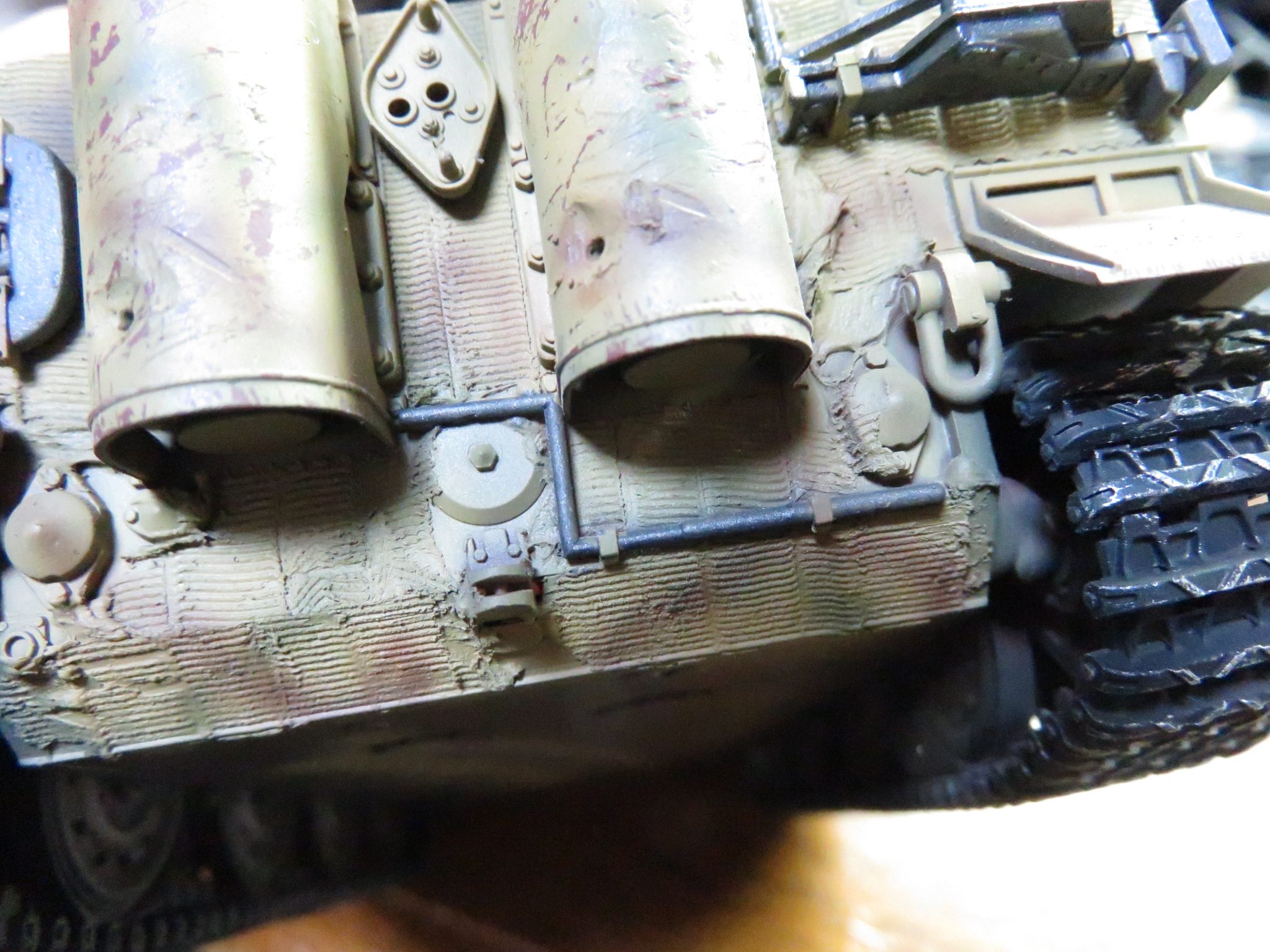

こちらは牽引ワイヤーと一緒に固定されているクリーニングロッド。コイツで砲身の内部のスス汚れを落とします。

前後には固定具、左右にはワイヤーにそれぞれ挟まれた形で取り付けられているのではみ出さないように神経を研ぎ澄まして塗りますが、万が一はみ出たらアクリル溶剤で湿らせた綿棒で拭き取ればOK。

ワイヤーを固定している金具には塗料がつかないように注意しますが、ワイヤーはその後別の色で塗るのでそちらは多少はみ出ても問題なし。

もしもクリーニングロッドの隙間に塗料が玉になって入りこんだ場合はアクリル溶剤含ませた筆を使って上手いこと取り除きます。

次に車載工具の金属部分の塗装に入ります。

塗料は「X-10ガンメタル」に「XF-24ダークグレイ」を1対1で混ぜたものを使用しました。

今まではガンメタル単色でしたが、ギラギラしすぎて軽く見えるので、ダークグレイを入れて暗くしてみた次第です。

同時にガンメタルのテカテカがわずかに残っているので、鉄のザラザラ感やエッジの光沢も出ています。

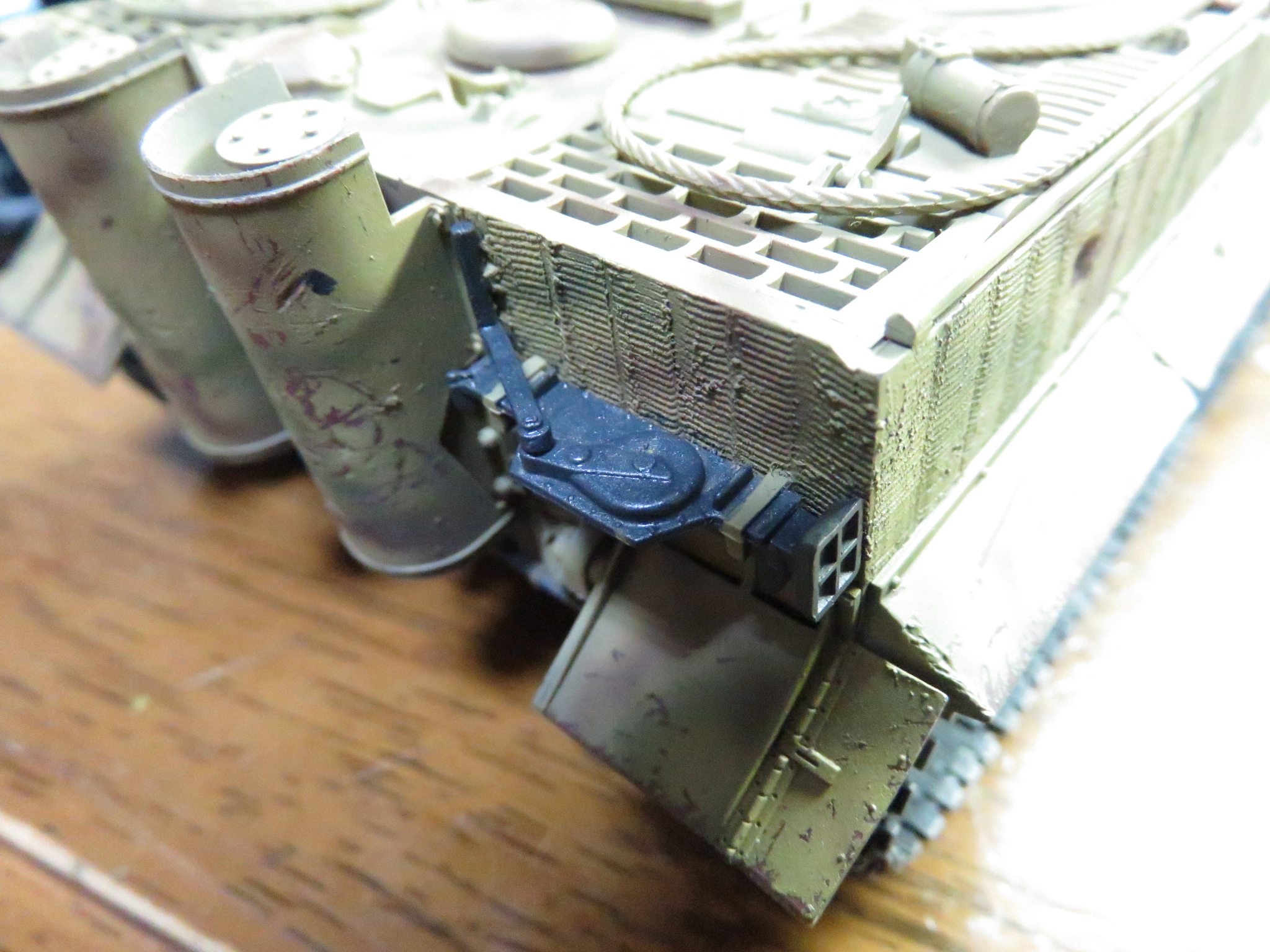

こちらは車体後部のジャッキ。

固定具に塗料が乗らないようにするのはもちろんのこと、固定具周辺の凹凸がとにかく塗りにくい!

こういう塗りにくい工具を塗装するたびに「塗装してから取り付るべきだった…」と少々後悔しますが、改善される様子はないみたいです。

スタータークランクも同じようにガンメタルとダークグレイの混合物を塗ります。

やはり塗りにくい場所ではありますが、デコボコしているジャッキに比べると幾分か楽に感じました。

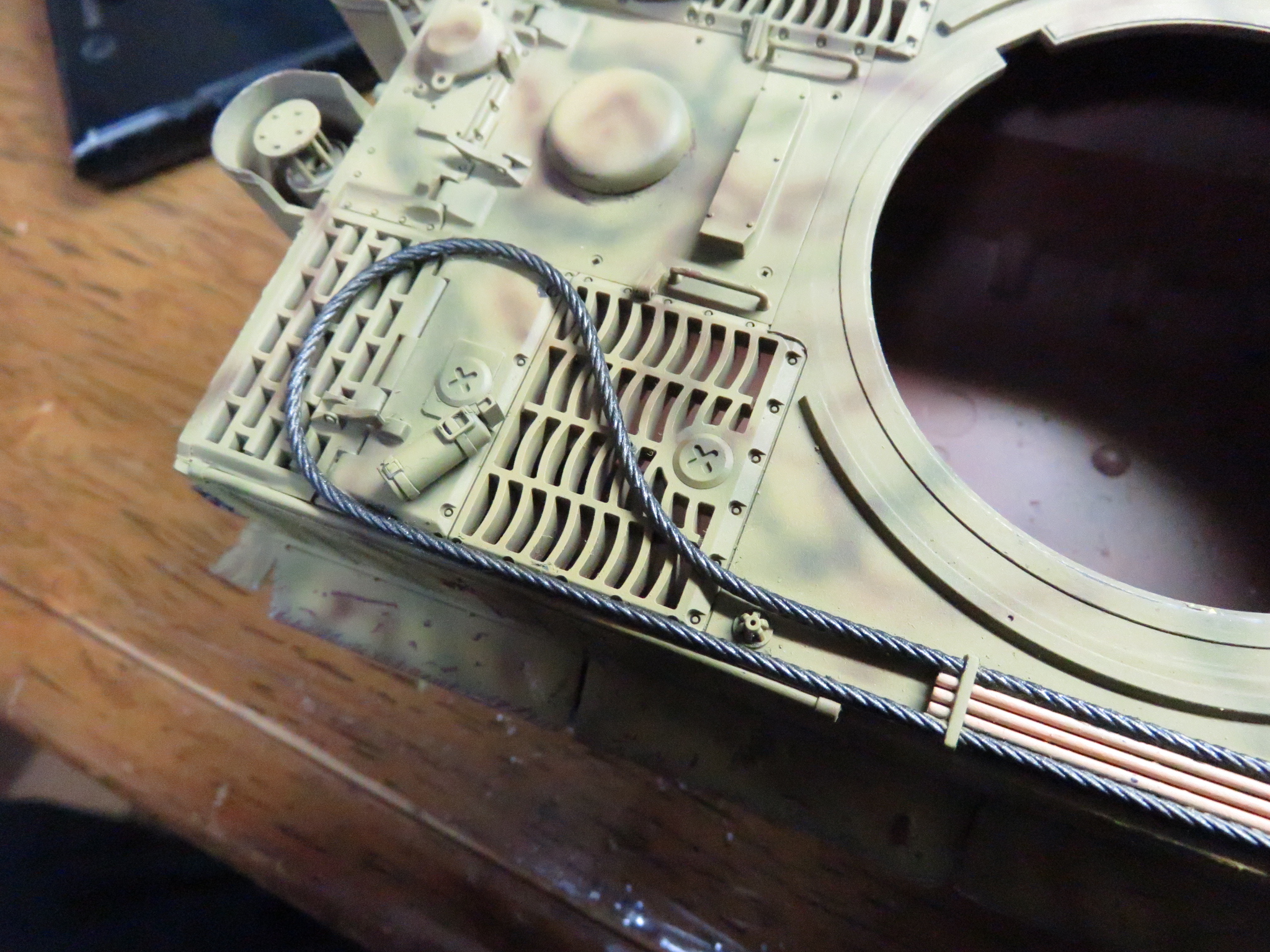

次に牽引ワイヤー。

こちらもなかなか塗りにくいもので、車体に塗料が付着しないように細心の注意を払いつつ、ワイヤーの下の方に塗り残しが出ないように塗っていきました。

他の車載工具と違ってやたら長い上に2つもあるのでジリジリ神経を削られていきます。

オマケにワイヤーは車体の側面にもあって(履帯交換用)、そちらは更に細く、確実に私の精神を蝕んでいきます。このワイヤーで履帯ではなく私の摩耗した神経を交換したい。

なお、ワイヤーの先端部分にある1段階太くなっているスリーブやアイ(ワイヤーの輪)の内側にあるシンブルは塗装せず、車体の色を残しておきます。

塗装してから装着する人は、この部分は車体塗装で使ったダークイエローで塗っておいてください。

これでOVM(車載工具)の塗装は一部を残して完了しました。木材部分の塗装はウェザリング(ウォッシング)後に行います。

車載機銃の塗装

さて次は通信手席および車長キューポラに搭載された「機銃」の塗り分けを行います。

まず通信手席にあるボールマウント式銃架に搭載されている機銃の先っちょ。ここは「X-10ガンメタル」で塗装しました。

今思うと「ガンメタル」は今まで作ってきた「対空戦車」の砲身をはじめ、機銃やOVM(車載工具)など、様々な場面で活躍しております。

そしてこちらは車長のキューポラに設置された対空攻撃用の機銃。こちらはまずストック(銃床)以外はすべてガンメタルで塗装します。

なおストック部分は既に塗ってあるように見えますが、これは下地塗装で使ったサーフェイサー(オキサイドレッド)です。

なかなかいい色をしているので、このままにしようかなと思ったのですが、ひっくり返したら塗り残しがあったので観念してちゃんと塗装します。

改めてストック部分およびグリップはMr.水性ホビーカラーのレッドブラウンで塗装しました。

ちなみに車載機銃は「MG34」という機関銃。

「軽機関銃」のように1人で使ってもよし、3脚使って陣地に設置して「重機関銃」として運用してもよし、「車載機銃」として戦車や装甲車に乗せてもよし、「対空機銃」として使っても良し。

…と、様々な用途で使える「汎用機関銃」の元祖です。

映画『プライベート・ライアン』の序盤の上陸シーンで怒涛のごとく米兵を薙ぎ払った「MG42」の先輩みたいなヤツです。

色んな用途に使える便利な子なのですが、複雑な形をしているためにコストが高かったそうで、後に生産性向上とコストダウン目的に「MG42」が開発されたわけです。正直欲しい。

…で、模型の方のMG34を見てみると、なんか銃身部分の形がなんか違う??

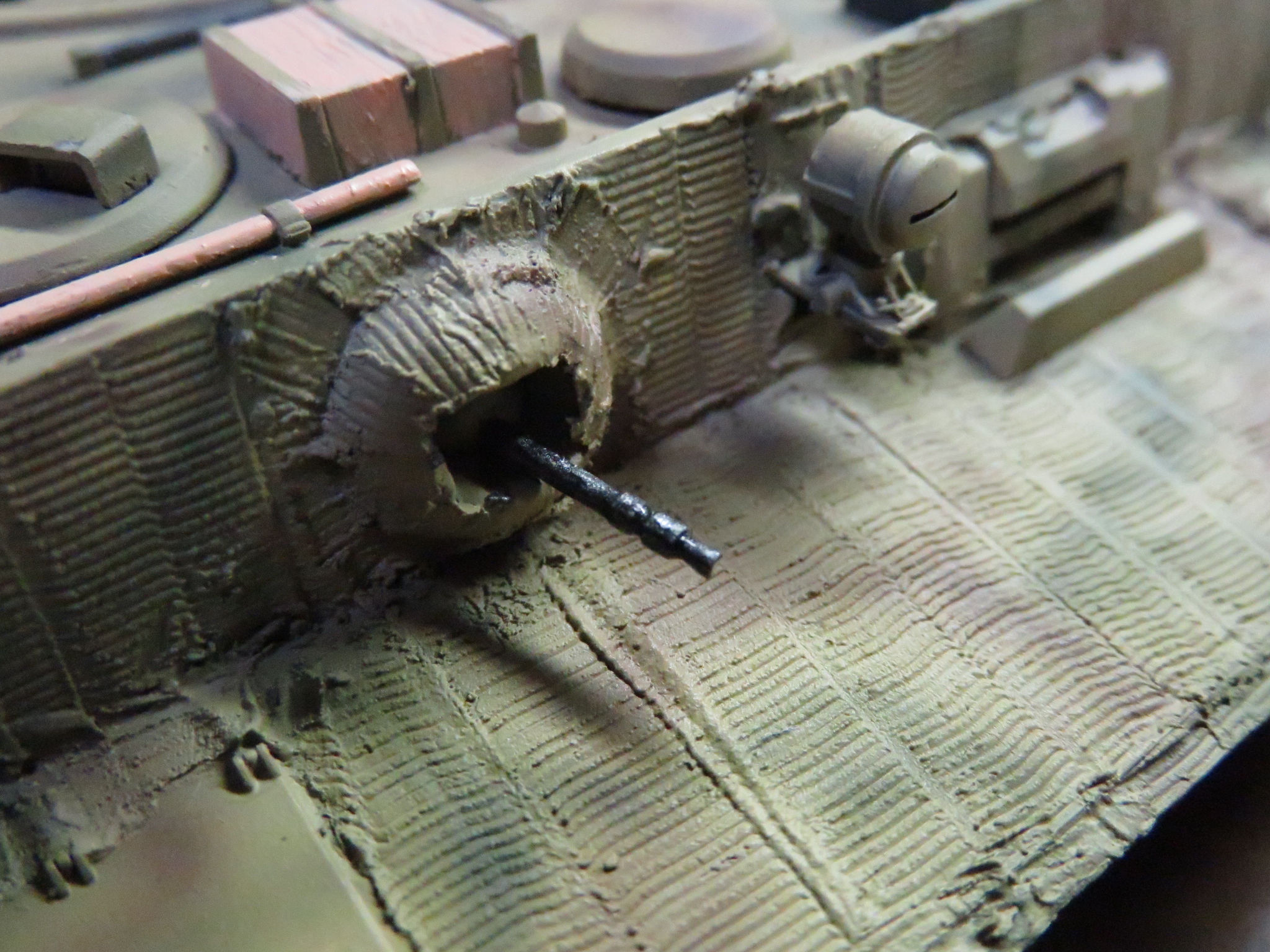

被弾痕の塗装

さて問題はコイツだ。

『【ティーガーI】戦車にバトルダメージを与えてみた』で再現した被弾痕に色を塗っていくわけですが、いかんせんバトルダメージ自体が初の試みなので、何を塗ればいいか正直迷ってます。

砲弾をバゴーン!と食らって、周辺が歪んで、塗装が剥がれる…ってのは何となく想像つくのですが、それだけなのかと言われると「うーん…」ってなるところです。

これが貫通した場合ならそこまで難しく考えなくても良いかと思いますが、なにしろ重装甲っぷりをアピールしたいがために被弾してもヘコんだだけという

ちなみに塗装する前はこんな感じになっています。

もちろん被弾痕にもシリコーンバリアーを塗ったので、爪楊枝でカリカリするだけで錆止めプライマーが露出するようにしてあります。

で、ここに試しにダークグレイを塗ってみることにしました。なんとなくソレっぽいけどどうなのかしら?

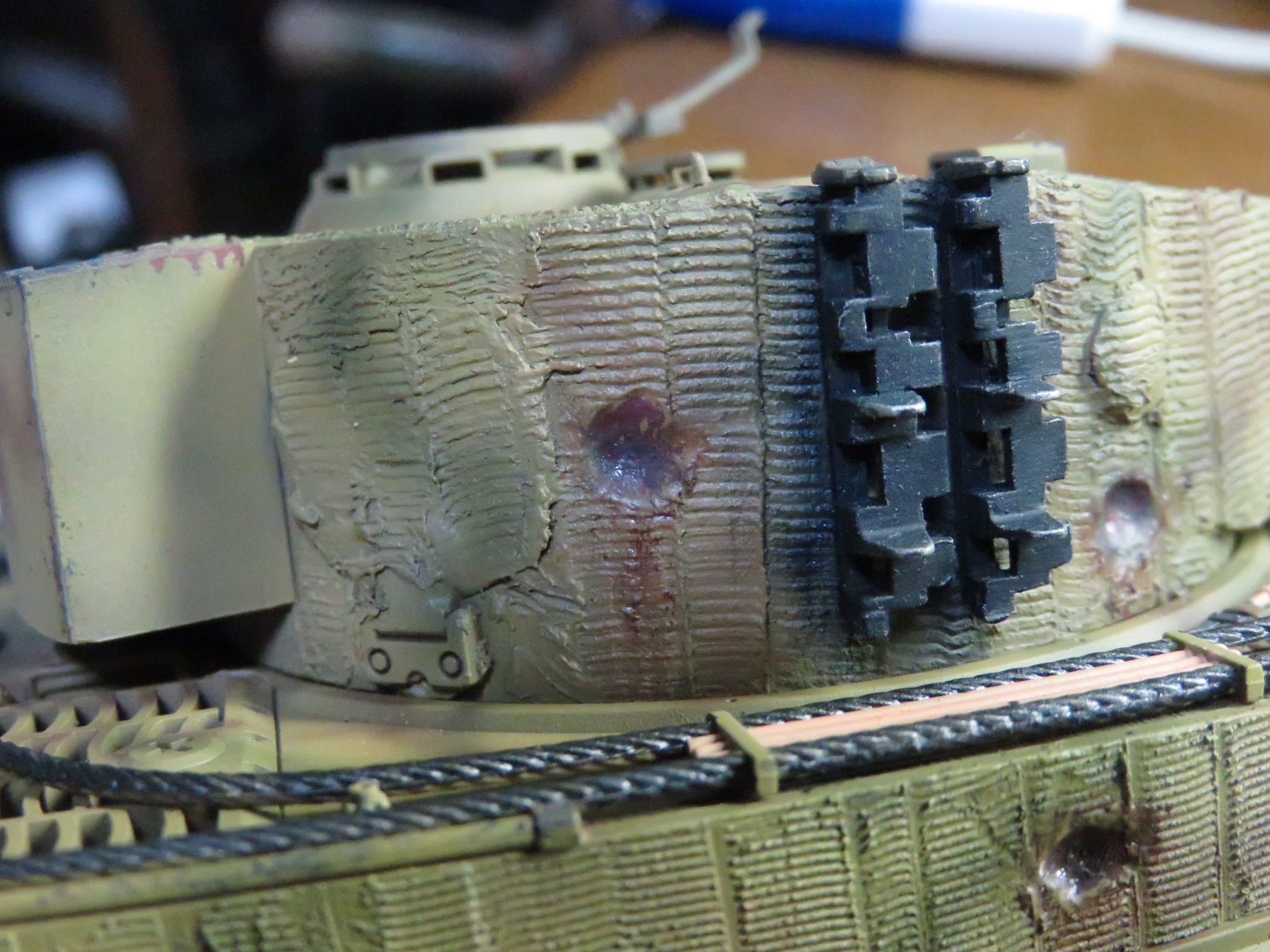

その後もなんか納得行かずにプライマーの色塗ったりダークグレイ塗ったりしてクチャクチャやってたらこんな感じになりました…。

ラチが明かないので砲塔にもダークグレイを塗ってみます。何となくそれっぽいのですがちょっと違うという感じです。誰か助言ください。

同じように車体後部のマフラーカバーの穴の周辺にもダークグレイを塗ってやりました。こっちはこっちでソレっぽい。

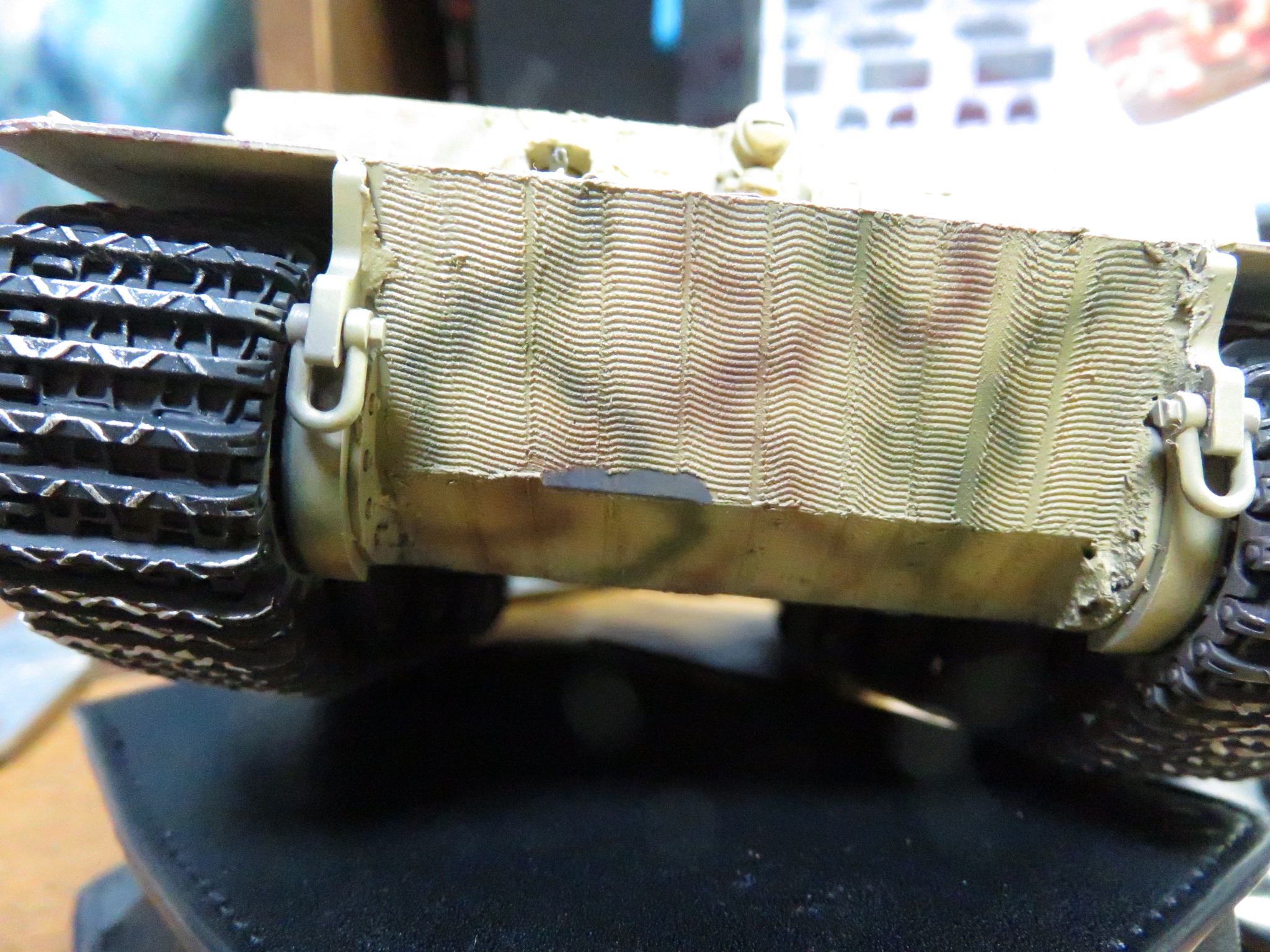

なお車体下部前面のツィメリットコーティングの剥がれにも塗料を乗せました。

…が、これくらいの薄い剥がれならダークグレイではなくプライマーの色なので、サーフェイサーEVOを筆にとって塗り直しました。

……サフの重ね塗りはマズいかな?

ちなみに、このコーティングの剥がれですが、意図的にやったわけではなく、厚塗りになったところを薄くしようとカッターで削ったら偶然エグれてしまって出来た副産物です。

当初「やっちまった…」ってなりましたが、今思うとなかなか美味しいアクシデントでした。

まとめ

といったところで、細部の塗り分けをしてみました。

先述の通り、OVMの木製部分はまだすべてを塗り終わっていないので、ウェザリング後の最後の仕上げで塗ります。

また、被弾痕についても実物車両やモデラーさんの作例などを少し調べて修正をするかもしれません。

…が、ひとまずはこれで細部の塗り分けも終わったので次はデカールを貼っていこうと思います。