ひき続き、日本平動物園の動物たちの写真をアップしていきたいと思います。

↑前回の記事です。レッサーパンダやトラにクマなどを眺めていました。

動物園でグデーっとなってる動物たちに「あぁん? だらしねぇな」と散々文句を言ってた私ですが、あまりの暑さに今ではエアコンをフル稼働させて部屋でグデーとなってます。

人(動物)の事全然言えませんねハイ。ということで引き続き日本平動物園の動物たちの写真を投下していきます。

前回は「レストハウス」で昼食を取るところで中断したので、今回は昼食後の探索について書き綴ります。

ふれあい動物園には鳥がたくさんいる

「レストハウス」で昼食をとったあと、そのまま道なりに進んで、分かれ道を左側に進んで「ふれあい動物園」に寄ってみました。まずは鳥類がいるゲージへ。

写真は「タンチョウ」。頭頂部が赤くなってるのが目印です。

うまいこといい写真を撮ろうとスマホカメラの明るさとか色々いじって撮影したら何だか神々しくなってしまった。…神々しさよりもっときれいな写真を撮りたい。

タンチョウの小屋を後にしてそのまま進むと突然「コンニチハ!」と挨拶をされてビビる。

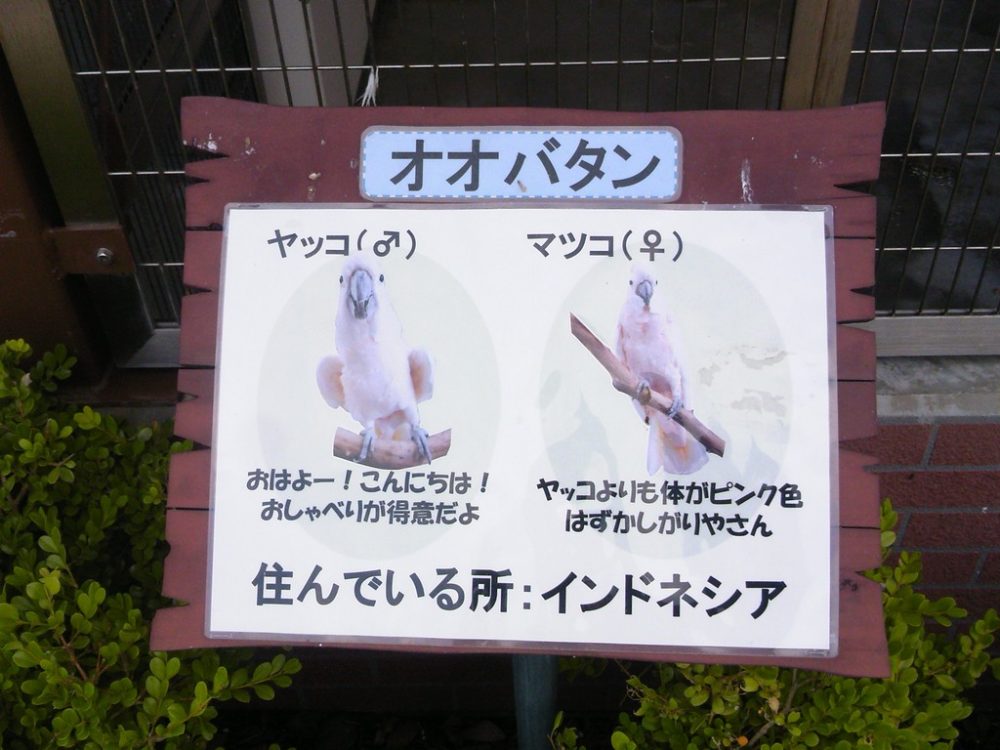

なんぞ!?と思って振り返ると「オオバタン」というオウム目インコ科の白い子がこっちにケツを向けたまま出迎えてくれた。

おもてなし文化ニッポンも真っ青のケツ向けご挨拶です。

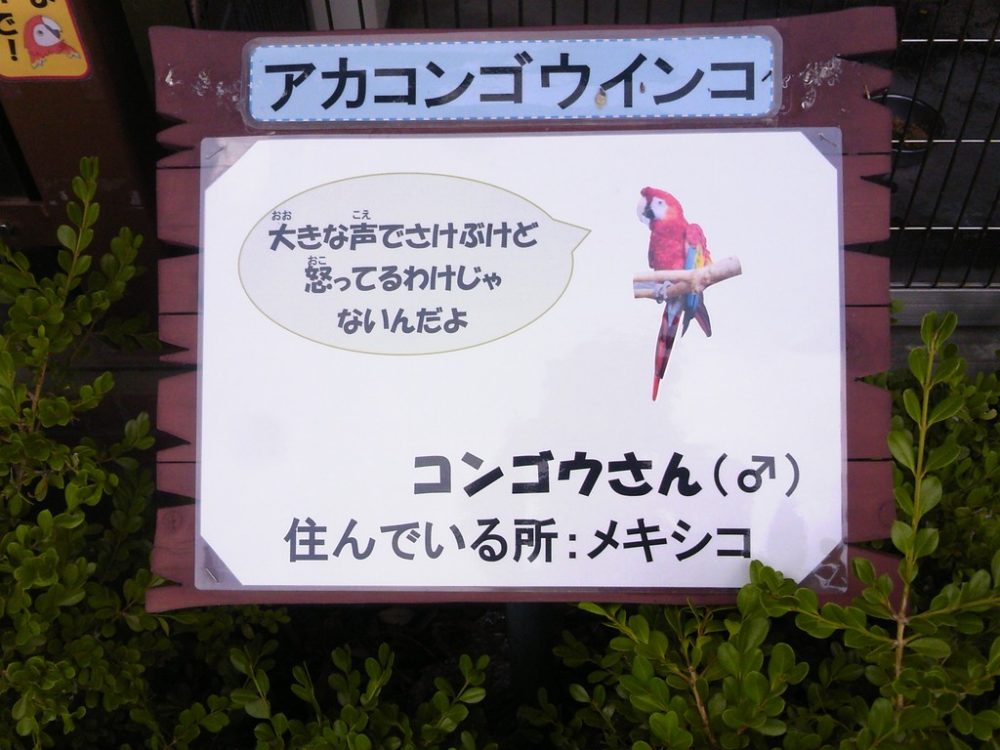

そのお隣は「アカコンゴウインコ」というペンキを頭から被ったようなカラフルな子。

話によるとこの子もペット売買や居住地破壊が原因で絶滅危惧種に指定されてるとのことです。

ちなみにこのコンゴウさん(♂)はメキシコの子みたいです。なお日本ではイギリスかぶれのコンゴウさん(♀)が人気とのことデース。

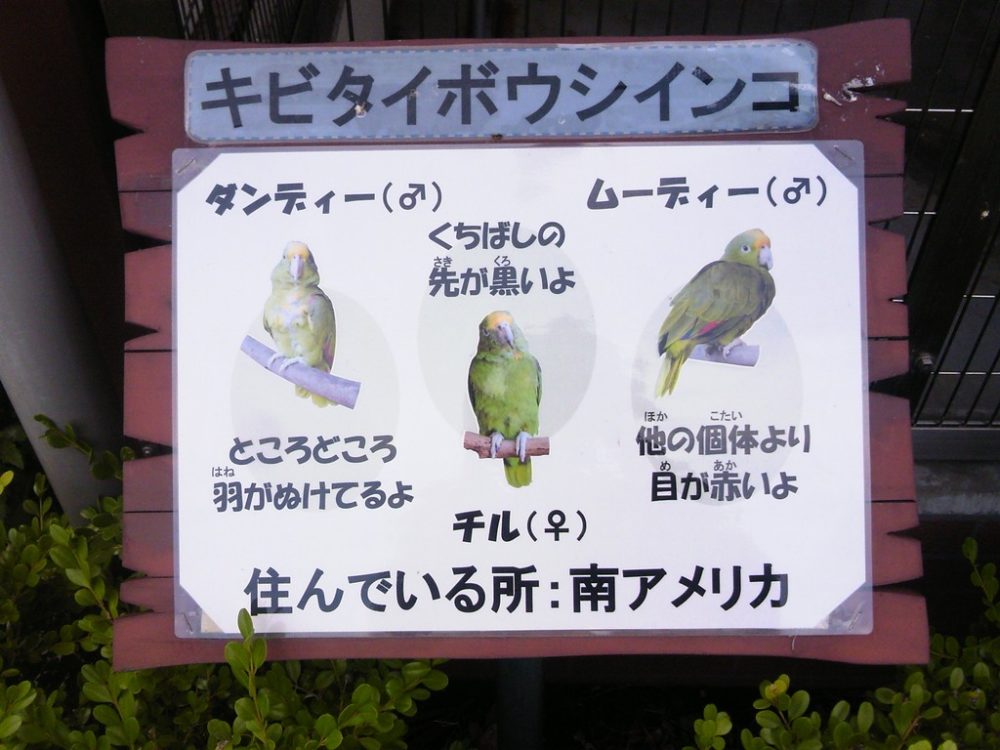

そのお隣。体全体が緑色のなかなかキレイな「キビタイボウシインコ」という子がいるそうです。

オス2匹に対してメスは1匹。2人の男が1人の乙女を求めて昼ドラみたいなドロドロした争いが繰り広げられる予感。

…と思ったら三匹仲良く寄り添ってくつろいでました。仲良き事は美しき哉。

そのまま広場の方に進むとガチョウやアヒルがいました。

あと白菜も設置してありました。

エサとして置いてあるのかと思うのですが、あまりにドッシリ構えておられるのでアヒルやガチョウに見立てたジョークなのかと思うほど。

鳥だけでなくヤギや羊もいる

そのお隣の小屋には羊がくつろいでおられます。

さすがにカンカン照りの太陽の下にいる子は少なく、みなさん日陰や小屋の中でまったりしておられます。

で、その光景を撮影しようとしたら、突然オシッコしたりウ●チをポロポロしはじめる。人前であるにもかかわらずフリーダム粗相。

色んな意味で撮影に苦労しました。

一方コチラはヤギ。

羊と比べるとアクティブに動きまわっており、時おり「ン゛ヴェェェェェ」と不気味な鳴き声をあげていました。さすがヤギだ。

なおヤギというと「アルプスの少女ハイジ」に出てくるような真っ白なものをイメージがちですが、体毛が黒っぽい子もいました。

立派にヒゲ生やしてなんだか長老っぽい風格を醸し出してます。

小屋の中に飼育員さんが入っていくのに気がついて小屋へ入ろうとするヤギの皆さん。

広場の中央には馬やロバがいる

広場の中央には馬やロバがいました。ここではちびっ子向けの乗馬体験も行われているようです。

また、広場の奥の方には「ふれあい館」という小動物を触れる施設があります。

こちらは1時半に開園するとのことで、20分ほど時間が余ったので、とりあえず他のところに寄り道してました。

国内最大急のフライングゲージ「フライングメガドーム」

ということでふれあい館の開演までの待ち時間を有効活用するため、「フライングメガドーム」という国内最大級のフライングゲージへ寄り道。

なお当初は上の写真の看板の鳥が「メ」の形になってることに気が付かず、施設名を「フライングガドーム」と勘違いしていました。

中では鳥が自由気ままに飛び回る姿を見ることが出来ます。

飛ぶ姿だけでなく泳ぐ姿も見れます。

入ってすぐのところにはフラミンゴが泳いでました。暑いので私も泳ぎたい。

フライングメガドーム内部はこんな感じ。ちょっとした緑地公園みたいになってます。

デッキの中央にある屋根の上には「ホオジロカンムリヅル」がいました。モヒカンのような飾り羽や赤い斑点が特徴的でした。

「ふれあい館」で動物と戯れてきた

フライングメガドームで鳥さんの気分を味わったところで「ふれあい館」の開演時間になったので、今度は小動物と戯れてきます。

こちらが入り口。扉の前にはすでに子連れ家族が10組ほど並んでいました。

ウサギやヒヨコ、モルモットを触ってみた

中に入ったら小動物を乗せるためのマットを渡され、飼育スタッフさんによる説明が行われました。

そしてマットを渡されてその上にモルモットを乗っけてもらいました。

こやつなかなかフサフサしており触り心地が良い。お土産に持って帰って家でもフサフサしたいほどである。

モルモットの他に小さなウサギやヒヨコなどもいました。

小さな女の子たちが「可愛い」と連呼してました。いいよなヒヨコは可愛くて。

ヒヨコたちにホクホクしまくっていて相方のことを完全に放置してることに気づく。

「あやつ何処行った」と思っていたら、何処からともなくヒヨコを捕獲してきて満面の笑みをする相方がいた。

…そいつ食ったらダメだぞ?

それにしてもこのヒヨコ、手の中で実に快適そうにくつろいでおられる。「どれどれ」と私も触ってみたら露骨に嫌そうな顔しやがった。

その次はウサギを膝の上に乗っけました。真っ白なボディに真っ赤なおメメがなかなかキュート。

……なのですが、ムスッと不貞腐れた表情に見えるのは私の気のせいですかね?

一方コチラは相方のウサギ。スタッフさんによるとまだ生まれてから1周間程度の子で、最年少とのことです。

ウサギといえば少しの物音も敏感に察知して逃げ出すような警戒心が強い動物という印象がありますが、ここにいる子は膝の上に乗せても頭や耳を触っても暴れたりせずおとなしい子でした。

さっきのヒヨコ可愛かった~

そうだね。

今日の晩飯のケンタッキー楽しみだな、あははははは

………今その話するか?

みたいな会話を相方としながらふれあい館を後にしようとしたら…

スネェェェェェェェェク!

とてもかわいい蛇ちゃんがいたので満遍なく触らせてもらいました。

蛇を触るなんてのは生まれて初めての体験ですが、この何とも例えがたいブニュッっとした独特な感触は病みつきになりそうです。

そんな蛇にセクハラしまくってると、横にいた小さな女の子が恐る恐る何故か私の腕を触ってきました。それ蛇じゃありません。一応ヒトです。

草食獣舎をぐるっと一周

「ふれあい館」を出たあと、隣接していた「草食獣舎」をぐるっと一周。

写真は「アクシスジカ」というインドを中心に生息しているシカの一種。奥の方にいるのでなかなかいい写真が撮影できず、5分くらい奮闘しておりました。

こちらはダチョウです。わりかし近くにいましたが、ひたすら歩き回ってくれるものだから、こやつも撮影するのに一苦労。

巷ではこんな華奢なダチョウの背中に重たいゴリラを乗せて高速で走らせたり、高いところから滑空させたりする畜生なゲームが有るらしい。

「ゴリラなんか乗せれるわきゃねーだろ!」

そのお隣にはシロサイが二匹います。

シロサイはサイの中でも社会性があって穏やかな性格とのことです。

しかし巷ではそんな温厚な性格のサイの背中に重たいゴリラを乗せてワニを蹴散らしたり、猛スピードで走らせて壁に激突させるという、なかなか畜生なゲームが有るらしい。

ちなみに、日本平動物園の紹介ページ によると、このサイはそれぞれオスとメスで、♂はタロウ、♀はサイコという名前が付けられています。

同ページの「飼育日記」によると、♀のサイコはしょっちゅう近寄ってくる♂のタロウに威嚇したりタックルかまして追っ払ってるとのこと。

なかなかガードの固い女の子のようです。

夜行性動物館へ立ち寄ってみる

そのあとはサイ舎の向かいにある「夜行性動物館」に入ってみました。

ここはその名の通り、夜行性の動物たちを飼育している場所で、中は「夜」を再現するために真っ暗でした。

こういう真っ暗で涼しいところは好きです。

まずは「アムールヤマネコ」というヤマネコの仲間。

「ベンガルヤマネコ」の亜種、長崎県対馬市に生息する「ツシマヤマネコ」の同亜種とのこと。

ネコ科の動物ってこともあってトラやライオン同様にぐうたらしていますが、ヤマネコは大事にしてあげましょう。

こっちは「フクロウ」。

この子は殆ど動かないので撮影しやすかった。ええ子やのぉ~

つぎは「アフリカタテガミヤマアラシ」。

ハリネズミやハリモグラのように背中に体毛が変化したトゲがついてます。

この手のトゲとかは外敵から身を守るために存在するとのことですが、ヤマアラシは積極的に戦いに行く攻撃的な性格で、その凶暴な性格からか熊やトラもヤマアラシを襲うケースは少ないとのこと。

なお、この子もその場でじっとして動かないので撮影しやすかったのですが、顔が見えなかったのでもうちょっとだけ動いてくれてもいいかなぁと思うところです。

これがホントのヤマアラシのジレンマ。

おつぎは「オオコノハズク」というフクロウの仲間。

やっぱり動かないので撮影が楽。

さて、「夜行性動物館」を後にして、サイの隣にいる「マレーバク」。

“夢を食べる動物”というウワサがありますが、ここにいるバクは足元の砂を食べてました。

といったところで今回はここまで。

アホみたいに写真とったのでアホみたいに長くなりました。書く方はもちろん読む人もしんどいのでところどころキリのいいところで区切ります。

それでは次回をお楽しみに!