静岡のホビーショップで戦車プラモデルを購入したのをきっかけに戦車のプラモデル(AFV)作りにドハマリして、次から次へとドイツの戦車を中心に作っています。

この記事では、私が初めての戦車プラモを手にした日から現在に至るまで「プラモ製作で使ってきた道具」について紹介します。

- アニメやゲームがキッカケで戦車のプラモデルが作りたくなった

- でも、どんな道具が必要なのか分からない…

- あわせてツールの使い方や注意点も知っておきたい

といったように、プラモデルに興味があるけど「何を揃えれば良いかわからない…」という人向けに、各種道具についてなるべく詳しく書いてみました。

なお、私は戦車模型を作ってるので「戦車模型で使う道具」を紹介しますが、ここで紹介する道具の多くは戦車だけでなく、様々なジャンルのプラモデルでも使えます。

道具・アイテムを紹介する前に

戦車のプラモデルを作るための道具・アイテムの紹介をする前に、いくつか「おことわり」を記載します。

全部揃える必要はありません

ここに紹介するアイテムは、個人的に必要だと思って購入したものであって、全て必要というわけではありません。

はじめてプラモデルを購入した当時、右も左もわからなかったため、色々買い揃えてしまいましたが、「組み立て」に限定すればニッパー、カッター、接着剤、紙やすりがあれば出来ます。

プラモデル初心者にとって本当に必要なものは、アレコレ考えずに「とりあえずやってみる」ことです。道具ではなくプラモ作りを楽しむことに時間をかけてください。

当記事の構成について

私が実際に模型をつくる際には大まかに以下の順番で行っています。

- 組み立て

- 塗装

- ウェザリング

そのため、この記事で紹介するツール・アイテムも上記の順番で紹介しています。具体的には以下のような構成となっています。

- プラモデルの「組み立て」で最低限必要なツール

- あると便利なアイテム

- 「塗装」で使うツール・アイテム

- 「ウェザリング」で使用したツール・アイテム

- その他のツール

詳しい内容は各見出しの項目を参照すればわかりますが、本当の初心者は、まず1の”プラモデルの「組み立て」で最低限必要なツール”を揃えることろから始めてください。

それだけ揃えればプラモの「組み立て」ができるので製作を楽しめます。

そして組み立てが終わったら次の「塗装」や「ウェザリング」に関するアイテムの購入を検討して下さい。

また、この記事で紹介する各種アイテム・ツールは、使用例や注意点もあわせて記載しています。「こんなもの何に使うんだ???」となった時は参考にしてみてください。

なかには「えっ、そんな使い方もあるの!?」というな使い方もありまして、まさに「モノは使いよう」といえるのが模型制作におけるツール・アイテムです。

…さて、前置きが長くなりましたが、早速紹介していきます。

プラモデルの「組み立て」で最低限必要なツール

まずは戦車に限らず、様々なジャンルのプラモデルを「組み立てる」のに必要なアイテム・ツールをご紹介していきます。

プラモデルの組み立ては

- 説明書を見ながらパーツをランナーから切り離す

- 切り離したパーツの不要な部分(ゲート、パーティングライン等)を取り除く

- 紙やすりで切断面を整えて綺麗にする

- 接着剤を塗ってくっつける

といった作業の繰り返しとなり、その作業で必要なアイテムをこの項目で紹介します。

先にも書きましたが、本当の初心者はまずこの項目で紹介したアイテムだけ揃えれば「組み立て」は大丈夫です。

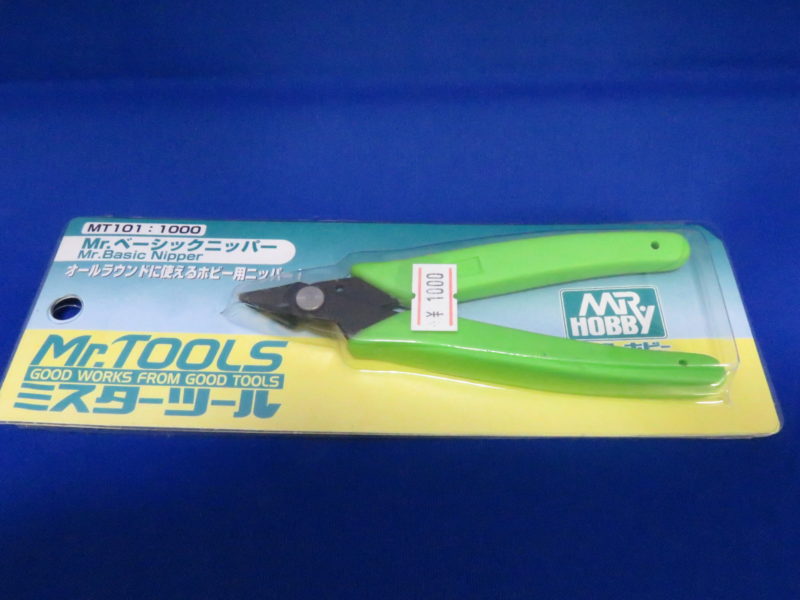

ニッパー

パーツランナー(枠)からパーツをパチンと切り離すために使う工具です。

一言に「ニッパー」といえど様々な種類があるので、迷ったらプラモデル(ホビー)用を選べば大丈夫。もっと言えばパーツの隙間に刃が入りやすい「薄刃タイプ」を選ぶと切り離すのが楽です。

上の写真は私が初めての戦車模型キットと一緒に静岡のホビーショップで買ったもの。当時は瞬間接着剤とニッパーだけ買って戦車作りに挑もうとしていました。

初心者の分際でずいぶん無謀なマネをしたものです…。

硬いパーツの切断はNG

パーツの切り離しは基本的に「ニッパー」を使いますが、例外として「エッチングパーツ」という薄い金属パーツを切り離す場合は、ニッパーではなくカッターナイフやデザインナイフを使用します。

エッチングパーツにホビー用のニッパーを使うと刃こぼれしたり、最悪ニッパーが割れるので注意。

また、太いランナーを切断する場合(最初のうちはそんな機会は無いと思います)も、ホビー用ではなく、業務用の頑丈なニッパーを使いましょう。

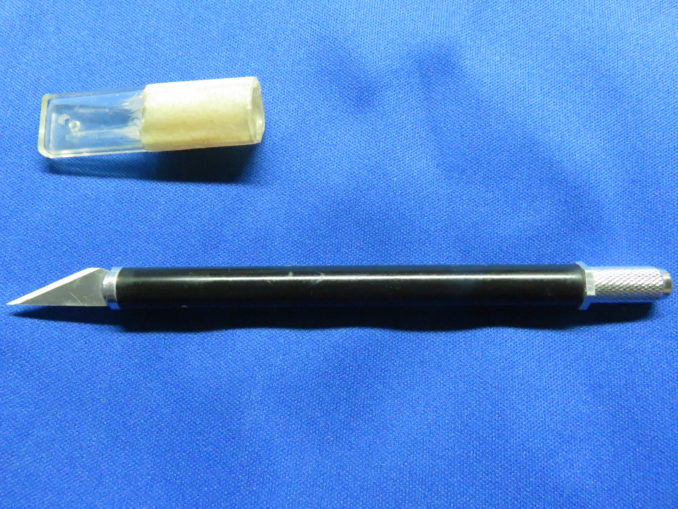

カッターナイフ・デザインナイフ

紙を切る「カッターナイフ」や「デザインナイフ」もプラモデルを作るときに重宝します。主に以下のような時に活躍します。

- ランナーからパーツを切り離す

- パーツを切り離したときのランナーの残り(=ゲート)の除去

- パーツに入っているスジ(=パーティングライン)の除去

エッチングパーツや細いパーツを切る時に

通常、ランナー(枠)からパーツを切り離す時は「ニッパー」を使いますが、細くて折れやすいパーツはニッパーでは無理な力が加わってパーツが折れる恐れがあります。

そこでニッパーに代わり、カッターナイフ(デザインナイフ)でスパンと切断することで、パーツを折ることなく切り離せます。

ただし、慣れないうちは力加減を誤ってパーツごとズドンとやってしまいがちなので要練習。パーツに負荷がかからないよう注意しながら行います。

どちらかというと、プラパーツよりも金属の「エッチングパーツ」を切り離す時に使うことが多いです。

パーティングラインやゲートの処理に

また、パーツには工場で製造する際に成形時に出来てしまう”スジ”である「パーティングライン」や、パーツを切り離した際にできる”切り残し”である「ゲート」が残ることがあります。

いずれも“実物には無いけど模型にはある余計なもの”で、これらが残っていると作品のクオリティが下がります。

そこで、これらを「余計なもの」除去する際にカッターナイフや紙ヤスリを使用するわけです。

カッターナイフとデザインナイフの違い

なお、プラモデルにおける「ナイフ」は、日頃お世話になってる「カッターナイフ」だけでなく、「デザインナイフ(クラフトナイフ)」もあります。

デザインナイフは刃がしっかり固定されるため、カッターナイフのようにフニャフニャ”しなる”ことがなく、安定して力を入れやすいという利点があります。

日用品・事務用品として使われるカッターナイフに対し、デザインナイフは創作に特化したナイフという印象で、刃先も様々な形状があります。

最初の頃は手軽に入手できるカッターナイフを使用していましたが、最近ではクラフトナイフをメインに使用しています。いずれもホームセンターで購入しています。

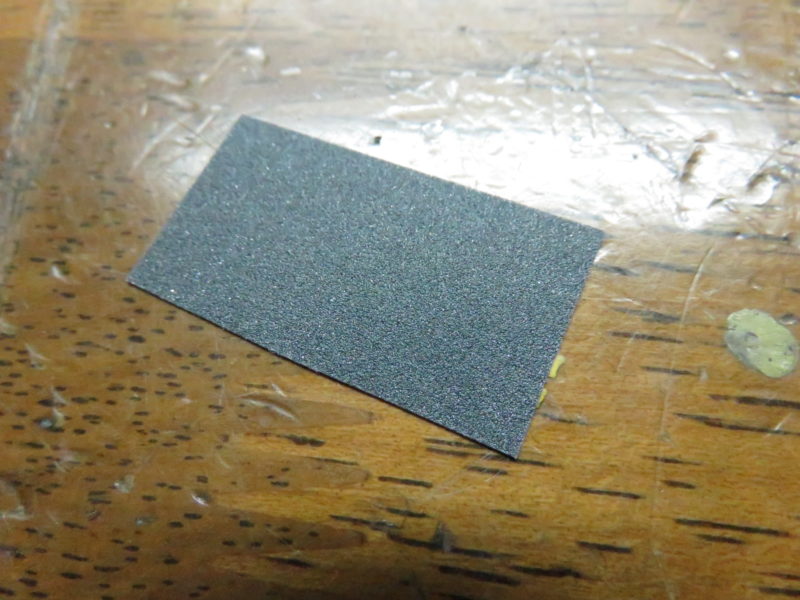

サンドペーパー(紙やすり)

パーツの表面を削って滑らかにしたり、逆に荒らしてザラザラにするアイテム。

目(粒子)の粗さによって分けられており、数字が大きくなるほどの粒子が細かくなります。

私は400番と1,000番をメインで使っていますが、180番、400番、1000番といったように目の粗さ別に3種類ほど用意しておくと良いでしょう。

カッターナイフと同様に、ゲートやパーティングラインの除去が主な用途ですが、目の粗い紙ヤスリでパーツ表面をザラザラにして、接着剤やパテの食いつきを良くするという使い方もあります。

この紙ヤスリもホームセンターなどで入手できます。

紙やすりはそのまま使うのではなく、3~4cmくらいにカットして使っています。

上の写真は同じくホームセンターで買った金属板に両面テープで紙やすりを貼り付けた自作ツール。しっかり保持されるので紙やすり単体で使うよりもヤスリがけがしやすいです。

接着剤

ニッパーで切り離し、ナイフや紙やすりで整えたパーツはこの「接着剤」を使って取り付けます。

接着剤を塗った部分が溶け、硬化することでパーツ同士がくっつくという仕組みのため、塗りすぎるとパーツの表面がザラザラになるし、塗装した場所に接着剤を塗ると塗装がハゲるので注意。

この接着剤にもいくつか種類があり、材質や用途に応じて使い分けるので、それぞれ特徴などを解説します。

スチロール樹脂系接着剤

この接着剤はいわゆる「スチロール樹脂系接着剤」というもので、プラモデルで使われる材質「スチロール樹脂(=ポリエチレン)」を接着するための接着剤です。

「プラモデルの接着剤ならコレでしょ!」ってくらいベーシックで、おそらく大半のモデラーがこれを最初に使っていると思います。

メーカーによって呼び方は様々ですが、「タミヤセメント」や「Mr.セメント」あたりが有名。

つけすぎ厳禁!

先述の通り、接着剤はプラスチックを溶かすので、つけ過ぎると表面が溶けてザラザラになったり変形するので注意。

接着剤のキャップには塗りやすいよう「ブラシ」がついていますが、キャップを開けてそのまま使うとつけ過ぎるので、ビンのフチでブラシを絞ってからパーツにつけます。

接着剤には樹脂が配合されているので、少量でも強固に接着されます。なので「ちょっと少ないかな?」くらいが適量です。

「接着」以外の用途も

先述の通り、接着剤はパーツの表面を溶かすのでつけ過ぎに注意ですが、この「溶かす」という特性を逆に利用して、パーツを溶かしたり表面をザラザラにすることで、

- パーツの上に盛る「パテ」の吸着を良くする

- 実際の戦車の装甲板のようなデコボコを再現する

- 装甲板の溶接痕を再現をする

という模型をよりホンモノに近づける「ディテールアップ」をするために使ったりもします。

知識と技術がいるので難易度は高めですが、本来の目的とは違った使い方をしてプラモデルをよりリアルにすることが出来ちゃうのです。まさに「モノは使いよう」ですね。

関連記事 「超重戦車 マウス」の気になる部分をディテールアップしてみた

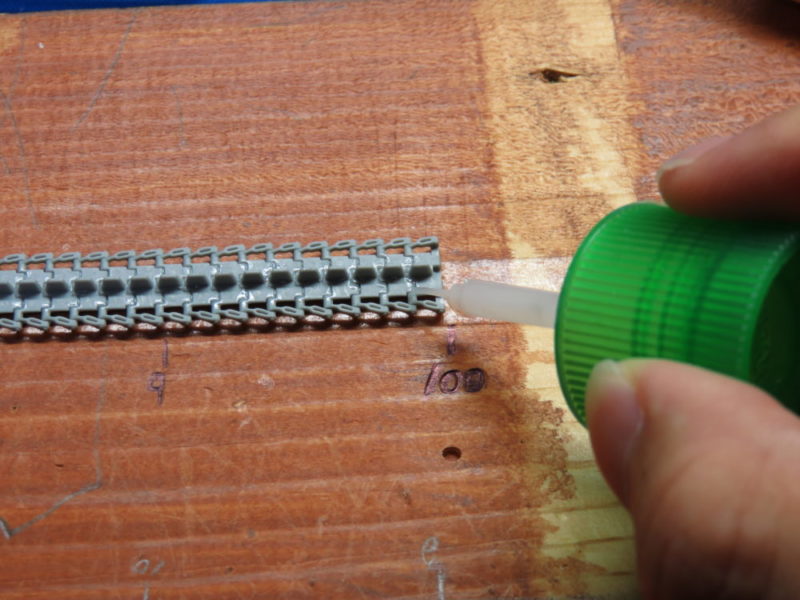

瞬間接着剤

金属パーツを接着するときは「瞬間接着剤」を使います。

「プラモデル=”プラスチック”モデルだから金属なんか出てくるわけねーだろ!」と思うかもしれませんが、キットによっては「ディテールアップパーツ」として、金属製の「エッチングパーツ」や「金属砲身」が付属する場合があります。

また、タミヤの1/48スケールの戦車プラモは車体シャーシが金属(ダイキャスト)の場合があり、そういった金属シャーシにパーツを取り付ける時に使用します。

瞬間接着剤はチューブから直接つけるよりも、(焼肉のタレのように)パレットなどに垂らしてチョンチョンとつけるほうが楽。

なお、上の写真の瞬間接着剤は静岡のホビーショップで初めての戦車プラモと一緒に買ったものですが、以降はホームセンターで売ってる金属用接着剤(3Mとかアロンアルファ)を使っています。

流し込み接着剤

通常のプラモ用接着剤にはパーツ同士をしっかり接着するため「樹脂」が含まれており、ドロッとしています。

一方で、流し込みタイプはサラサラの液状で、毛細管現象を利用してパーツの隙間にスーッと浸透していくのが特徴。そのため戦車の車体パーツ、砲塔といった面積が大きく強度も必要な部位に最適。

上の写真はタミヤセメント<流し込みタイプ>。通常タイプよりも素早く接着出来る「速乾」タイプです。

一方こちらはGSIクレオスのMr.セメントSP。

2017年に発売され、従来の「Mr.セメントS」より乾燥速度が格段にアップし、より強力に接着されるようになったとのこと。タミヤの流し込みを使い切ってからはこちらを使用。

パーツ同士の隙間に合わせスーッと流れていくので、接着剤を点付けする手間が省けるし、通常の接着剤と違って接着した場所(特にはみ出た時)が荒れにくいといった利点があります。

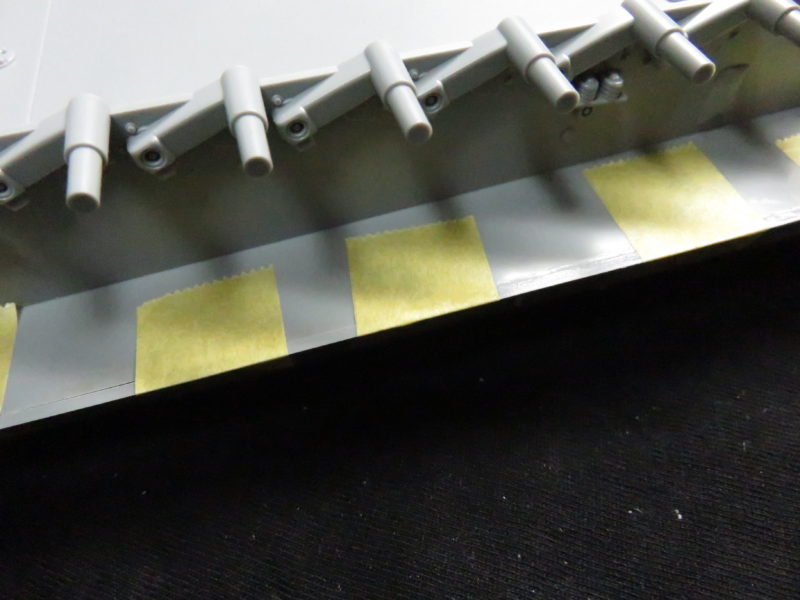

大きなパーツ同士を張り合わせる時に重宝する

車体上下や装甲板、砲塔、フェンダー、ハッチなど、面積の大きいパーツを接着する時に使用しています。

車体の上部と下部を合体させる時は、上の写真のようにマスキングテープをきつめに貼り、パーツ同士の隙間を最小限にした状態で流し込み接着剤を浸透させることで、もれなくしっかり接着できるのです。

ただ、樹脂が配合された通常の接着剤と比べるとやや接着力が弱いので、小さいパーツをしっかり接着したい場合は通常のスチロール樹脂系接着剤を選ぶなど、臨機応変な使い方が求められます。

はみ出し注意!

「流し込み」とあるようにパーツの隙間に浸透するのが特徴ですが、逆に言うとパーツの凹凸や隙間にそって流れるので、パーツのモールド部分など、予期せぬ場所に流れることもあるので注意。

特にマスキングテープ周辺で使う時はつけすぎないように。たくさん塗ろうとするとパーツの隙間ではなくテープの隙間へ流れてしまいます(経験談)。

ディテールアップでも使える

通常の接着剤と同じように「パーツを溶かす」という特徴を利用したディテールアップも流し込み接着剤を使用する場合があります。

特に流し込み接着剤は(通常の接着剤と比べると)塗った場所がザラザラになりにくいので、「パーツは溶かしたいけど、あまり荒らしたくない」という時に選びます。

以下のようなディテールアップを施す時に使いました。

- 戦車の装甲の溶接跡を再現

- 装甲の被弾痕(=バトルダメージ)を再現

リモネン系接着剤

通常の接着剤、流し込み接着剤に続く”第3の接着剤”です(たぶん)。

従来の接着剤で使われるシンナーではなく、柑橘類から抽出される「リモネン」という成分によってプラスチックを溶かし接着するタイプで、柑橘系の香りがするのが特徴。

また、シンナーの影響がないため、小さな子供と一緒に作業する時や、寒い時期に換気せずにやりたいという時にもオススメ。

リモネン系接着剤の特徴は香り以外にも、

- 硬化(乾燥)するまでに時間がかかる

- 硬化すると非常に強固に接着される

- 塗装した上から塗っても塗料が溶けない(但しくっつきかけた状態で動かすと溶ける)

という3つの特徴があります(3つめは要確認)。

連結式の履帯を組み立てる時に重宝

リモネン接着剤は「接着に時間がかかる」というのが特徴…というより欠点で、通常パーツの組み立てでは不向きですが、この欠点を逆に利用して「連結式履帯」を組み立てる時に大活躍します。

「連結式履帯」は90~100個ほどある履帯(履板)パーツを1つずつ接着するため時間がかかるのと、半乾き状態の履帯をゆっくり曲げて車体(転輪)に巻き付け、「たるみ」などの形をつくります。

通常の接着剤は硬化が早いため曲げづらくなってしまうため、接着から履帯を転輪部分に巻きつける時間なども加味すると、硬化までに時間のかかるリモネン接着剤が役に立つのです。

また、接着に時間がかかるけど最終的な接着強度は「最強」という特徴もあり、小さくて数の多い履帯パーツを確実に接着するのに最適な接着剤と言えます。

ちなみにリモネン系にも「通常タイプ」と「流し込みタイプ」があります。

私が使っているのは通常タイプですが、通常タイプですら流し込みタイプに匹敵するくらいサラサラなので、「乾燥に時間がかかる流し込み接着剤」として使えそうです。

ドバッと出るので注意!

サラサラな液状の接着剤であるにもかかわらず、キャップについているのは「ブラシ」なので、普通の接着剤の感覚で使うと確実につけ過ぎるので注意。

リモネン接着剤に限り、付属のブラシで塗るのではなく、パレットや塗料皿などに溜めてワンクッション置いて使ったほうが安全かもしれません。

ちなみに私は「流し込み接着剤」のフタ(=細いブラシ)を流用しています。それでもたまに多く出ることがあります。ノーマルの接着剤以上によく絞ってやりましょう。

ピンセット

小さいパーツをつまんで取り付けるときに使用するツール。

ピンセットもいくつか種類があり、先端が曲がっているものや、握るとパーツを離すものなど様々。が、私が最初に使ったのは「握るとパーツを離す」タイプ。

…が、私はピンセットを使わなくてもパーツの取り付けが出来たので、上の写真のようなごくごく普通のピンセットを買ったのは何輌かプラモを作ってからでした。

しかし、いざこれを使ってみると、戦車のハッチの取っ手や極薄&極小なエッチングパーツなど、小さい&細いパーツを取り付ける時に重宝するということに気付きました(本来の目的です…)。

パーツに対して「指」は大きいので、細かいパーツの位置決めに手間取ることもあり、そういう時にピンセットに頼るようにしています。

ただ、小さいパーツをつまむときに力の入れ具合を誤るとパーツがぶっ飛んで紛失の原因になります。そういったパーツはまず指を押し付けて、指の腹に乗せてから摘むと吹っ飛びリスクを軽減できます。

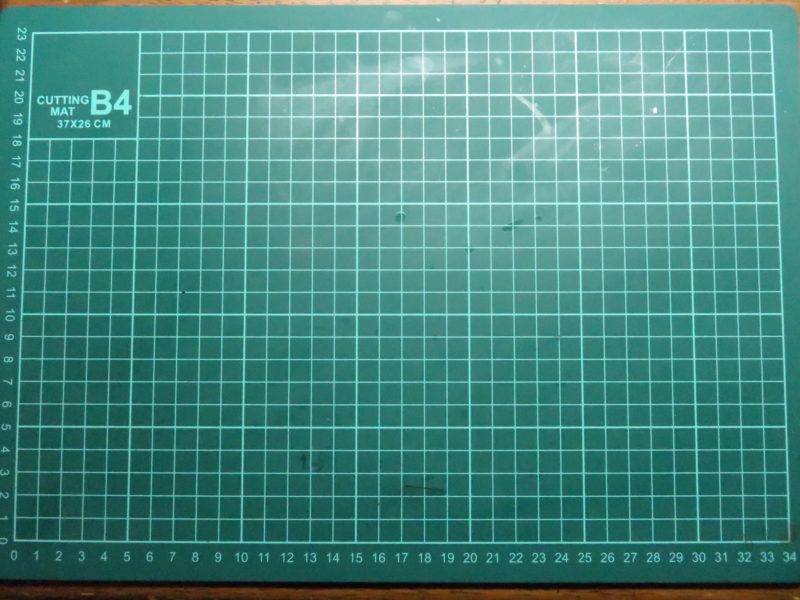

カッティングマット

「カッティングマット」とありますが、要は作業用ボードです。この上でカッターナイフを使ったり塗装を行えば机を傷つけず汚さずに作業ができます。

机を傷や汚れから守るもので、特にランナーからパーツを切り離す際に「ナイフ」を使う時は「まな板」の役割を果たします。

カッティングマットはホビーショップを始め、ホームセンターや文具店、100均でも売っています(私はダイソーで300円で入手)。

そのほか、一般的なカッティングマットは深緑色なのでパーツを紛失しにくく、また(私の場合)ブログ用に写真を撮るため、撮影時に乱反射しないといった副次的な効果もありました。

ここまでのまとめ

- ニッパー

- カッターナイフ/デザインナイフ

- サンドペーパー(紙やすり)

- 接着剤

- ピンセット

- カッティングマット

例外はあれど、大体のプラモデルはたったこれだけの道具で組み立ることが出来ます。多い? 少ない?

「ピンセットはいらん」って人もいるかもしれないし、「整形は紙ヤスリだけ」という人もいるかもしれません。そうなるとさらに絞れます。

もしもカッターナイフやピンセットが必要となったら、その都度追加で入手すれば良いのです。どっちも安価で手軽に入手できますからね。

まずはここまで紹介した道具をそろえて、記念すべき最初の戦車プラモの組み立てを楽しんで下さい。

プラモデルはどうやって組み立てるの?

この記事は「戦車プラモの作り方」ではなく「戦車プラモ製作で使う道具」の紹介なので、組み立てノウハウについては割愛します。

…とはいえ、肝心の「組み立て」がチンプンカンプンでは、せっかく揃えた道具も宝の持ち腐れとなります。

かく言う私も、プラモ製作の手順など一切知らなかった1作目はいきなり塗装から始めたりとムチャクチャでした。

なので、道具だけでなく知識もある程度は必要です。

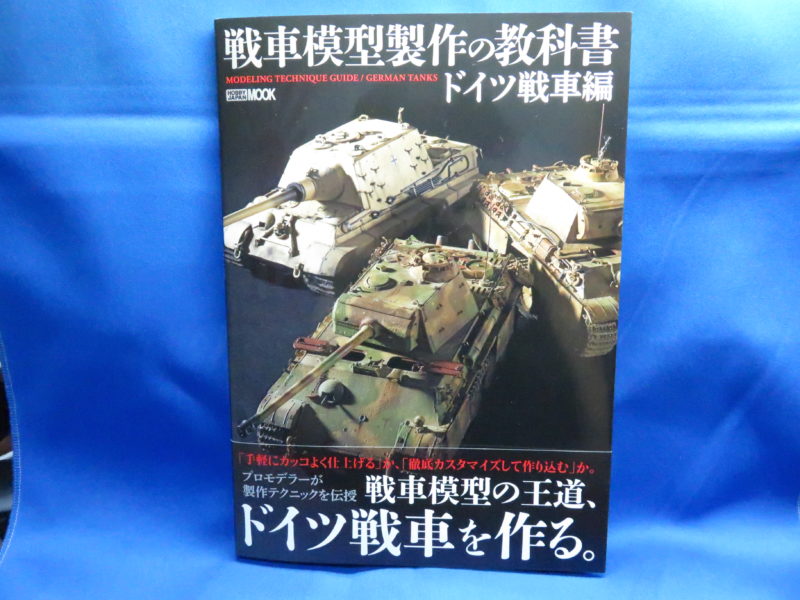

…で、その予備知識はどう身に着けるかというと、私の場合「書籍」がとても役立ちました。

正直な話、道具より先に本を買って予習した方が良かったと後悔。そうすりゃ道具も迷わなかった…。

以下、私が購入したプラモ本のうち、特にお世話になったものをピックアップします。書籍の内容についてはリンク先で紹介しているので参考にして下さい。

いずれも初心者向けの内容なので、1冊読んでおくだけでもかなり知識が身につきます。

…さて、ここまでは「戦車プラモデルを作るのに最低限必要な道具」について紹介しました。

「組み立て」に限定すると以上の道具で事足りますが、他にも持っていると作業がはかどったり、作品のクオリティアップに貢献するアイテムもあります。

次のページではそういった「あると便利なアイテム」についてご紹介します。