私が一番最初に作った戦車プラモデルは「IV号対空戦車 ヴィルベルヴィント」で、以降はオストヴィントやメーベルワーゲン、クーゲルブリッツという具合に、「戦車」というより「対空戦車」ばかり作っていました。

それで、「IV号”対空”戦車」ばかり作ってるけど、「IV号戦車」は一度も作ってない!…と、最近になって気付きました。

そういったことから「IV号対空戦車」の母体である「IV号戦車」を作ろうと思い、サイバーホビーのIV号戦車 J型のプラモデル入手しました。

この記事では

- サイバーホビー製プラモデル「IV号戦車 J型(中期型)」のレビュー

- モデルとなったIV号戦車 J型についての解説

といった内容をまとめました。

「IV号戦車」は第二次世界大戦中のドイツで最も大量に生産された戦車ということもあり、プラモデルにおいても数多くキットが存在します。

その中で、今回入手したプラモデルである「IV号戦車 J型」そして、その”中期型”とはどういったものかを、私なりに解説してみました。

サイバーホビー IV号戦車 J型(中期型) 徹底レビュー!!

今回入手したのはサイバーホビーのIV号戦車J型 中期型(CH6556)。

数あるIV号戦車の最終バリエーションである「IV号戦車 J型」。その中でも1944年8月から9月という短期間に生産された車輌を再現したキットです。

今回のキットは「スマートキット」という、従来のドラゴン製プラモデルのクオリティはそのままで、部品(特にエッチングパーツ)の数を減らし組みやすくしたシリーズです。

それでは、サイバーホビーの「IV号戦車J型 中期型」の特徴や内容を、実車と照らし合わせながら詳しく見ていきます。

1944年8月~9月に生産されたIV号戦車 J型

キット名のサブタイトルを見ると「Mid Production(August – September 1944)」とあり、先述の通り“1944年8月から9月にかけて生産されたIV号戦車 J型“ということがわかります。

ドイツ以外の戦車にも共通して言えることですが、同一の車輌・型式でも生産時期や生産工場によって大なり小なり差異があります。特に「IV号戦車 J型」は様々なアップデートがされており、初期と後期とで大きく特徴が異なる車輌の1つです。

IV号戦車 J型は初期は「H型」にほぼほぼソックリな外観ですが、時期が進むにつれ、

- 横置きマフラーから排気管2本に変わる

- シュルツェンが鉄板から金網の「トーマ・シールド」に変わる

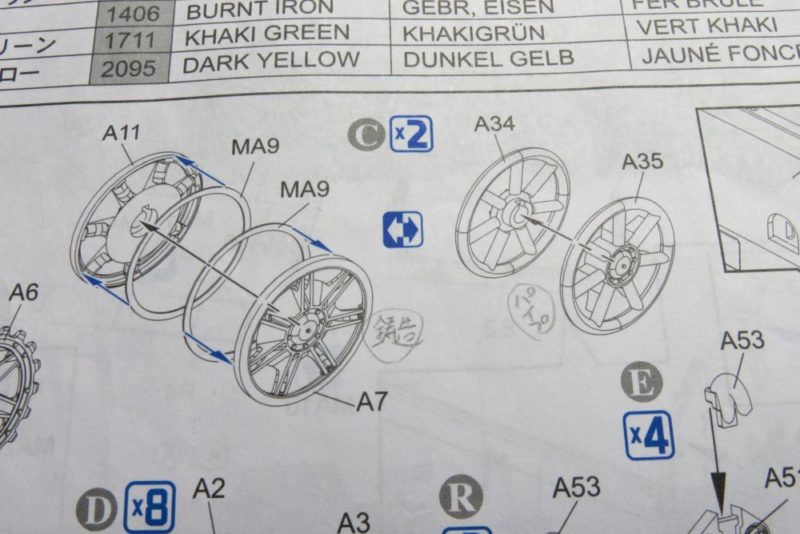

- 上部転輪(上部支持輪)が4つから3つに減らされる

- その他細部の部品の簡略化

といった、簡略を目的とした変化が見られるようになります。

ただ、大戦中期以降のドイツ戦車の型式を見分けるのは難しく、キットには中期型とあるものの、実際はそこまで明確に区別はされてなかったとのこと。

そんなJ型の中期型について、プロモデラーの仲田裕之氏は自著「戦車装備品[OVM]の仕組み」において「IV号戦車H型の面影を残したJ型」と解釈しておられます。

8月~9月に生産されたIV号戦車 J型の特徴

先述の通り、「IV号戦車 J型」は生産性を向上させるための”簡略化”があらゆるところに施されているのが特徴です。しかし、それらの簡略化は一度に全部行われたわけではなく、少しずつ反映されていきます。

また、工場によっては簡略化する前の部品が残ってたり、現場の混乱を防ぐためあえて簡略化を見送ったり間に合わなかったりもしています。何しろ大戦末期ですからね、資材不足や連合軍の攻撃などもあって現場はゴタゴタだったはず。

そういったことから「●期型(●月以降)の車輌」だけど、その時期の特徴と合致しない個体車輌も存在します。大戦末期の車輌ですからね。でもそれがIV号戦車 J型の特徴でありプラモデルを作る上での面白さでもあります。

車体後部の横置き型マフラーが2本の排気管へと変わる

話がそれましたが、1944年8~9月に生産されたJ型の主な特徴としては、以下のようなものが上げられます。

後に、主エンジン用のマフラーも消音効果の無い単純な管2本のタイプに省略されている。1944年7月から車体上面装甲の16mmへの増厚とベンチレーターカバーの大型化、材質が表面硬化処理装甲から均質鋼に変更、シャーシナンバー91949から補助発電機のあった所への200リットル燃料タンクの増設が行われた。しかし、燃料漏れの欠陥がありすぐに廃止、9月より改良された燃料タンクが標準装備となった。

via : IV号戦車 – Wikipedia

「IV号戦車 J型」の共通の特徴である「砲塔旋回用の動力装置の撤去」はもちろん、このキットでは車体後部の横置き型マフラーを2本の排気管に変更した時期の車輌を再現。

キットではその他にもベンチレーターカバーの大型化も再現されています。

IV号戦車の「H型」と「J型」の見分け方

IV号戦車の完成型といえる「H型」と、そのH型を更に生産簡略した「J型」は外見がよく似ています。

先述の通り、IV号戦車「J型」と1つ前のバリエーションである「H型」での大きな違いは、J型から「砲塔旋回用の動力」が廃止され、手動旋回になっている点にあります。

砲塔旋回用のモーターと発電装置、それを動かすDKWエンジン、そして車体後部にある砲塔旋回エンジン用のマフラー等が撤去されます。そして1944年7月にはその空いたスペースに燃料タンクを増設し、航続距離を伸ばしました。

そういったことから、J型かH型かを見分ける一番手っ取り早い方法は、車体後部を見ることにあります。H型までにあった砲塔旋回用エンジンの排気マフラーがJ型では無くなっています。

そのほかのJ型の外観上の大きな特徴としては、金網シュルツェン(トーマ・シールド)への変更や、上部転輪を4つから3つに減らす、車体前部・側面の牽引装置の変更などがあり、そこからも識別できます。

しかし、金網シュルツェン導入は1944年9月以降、上部転輪の減少と牽引装置の変更は1944年12月以降に採用された変更点で、それより以前、特に生産が開始されたばかりの”最初期”のJ型はほとんどH型とソックリです。

一方で「砲塔旋回用エンジン」の廃止は、J型が生産開始された1944年2月当初から行われており、上述の仕様変更がされる前の最初期のJ型でも確実に見分けることができます。

箱絵に描かれたIV号戦車 J型について

箱絵は、第115装甲大隊所属車。バルジの戦いではマウケ戦闘団に所属し、この戦いのクライマックスであるバストーニュを巡る激戦に投入されました。

via :DML 6556 Pz.IV Ausf.J Mid.Prod. – 四谷仙波堂(リンク削除)

ドイツ最後の攻勢であり、ヒトラーの最後の賭けとも言われたバルジの戦い。

バルジの戦いのクライマックスであるバストーニュの戦いは、HBOドラマ「バンド・オブ・ブラザース」でも描かれています。

衛生兵視点から見た戦場の過酷さや、ドイツ側の降伏勧告に対し米軍将校が「ナッツ!(バカめ!)」と返すシーンが印象的でした。

そんなバルジの戦いは、最初こそドイツ側が優勢だったものの、すぐに巻き返しを喰らって予備兵力や物資を消耗し、ドイツの降伏を早める結果となりました。

「IV号戦車 J型(中期型)」のキットの中身を見ていこう

それでは箱を開けてキットの中身を確認していきます。

中に入っていたものを並べてみるとこんな感じ。圧倒的なパーツ量です。2作目の「オストヴィント」を作った時を思い出す。

「IV号戦車」が大戦中のドイツで最も大量生産された戦車だけに、IV号戦車系のプラモデルは種類が多く、パーツを流用する関係でどうしてもボリューミーになってしまいます。

「これのどこがスマートキットなんだよ!」と言いたくなる物量ですが、このうちの半数近くが使用しないパーツなので、実際に使うパーツの量はもっと少ないです。実際オストヴィント作った時も不要パーツいっぱい出ました。

使わないパーツは他のキットなどで流用しましょう。…と言いたいところですが、流用する機会がほとんど無いのでジャンクパーツが増えてく一方(笑)

それでは、たくさんあるパーツの中から気になるものをピックアップして見ていきましょう。

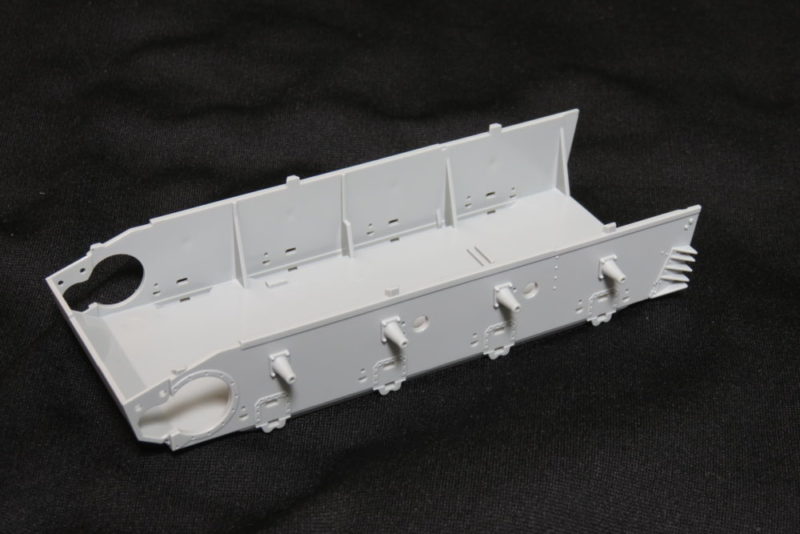

車体パーツ

まずこちらは車体下部のパーツ。タミヤとかと同じようにバスタブ状になっています。

車体下部パーツそのものには反映されていませんが、1943年12月以降から採用されたシャーシの「はめ込み溶接」により、側面装甲板が前面装甲板に対し若干前方にはみ出すところも別パーツで再現されています。

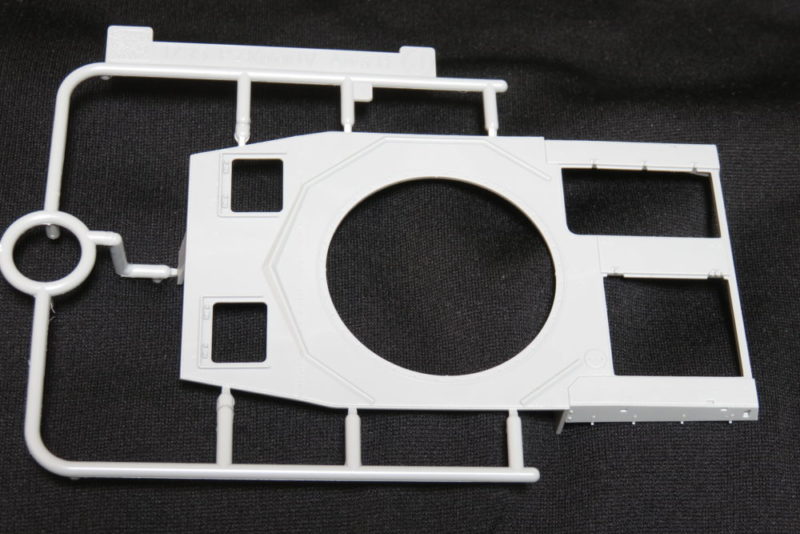

こちらは車体上部のパーツ。

大きな一枚の車体上面パーツにコテコテとパーツを取り付けていきますが、タミヤと違って側面装甲板やフェンダー、車体前部の上面装甲板などが別パーツとなっています。

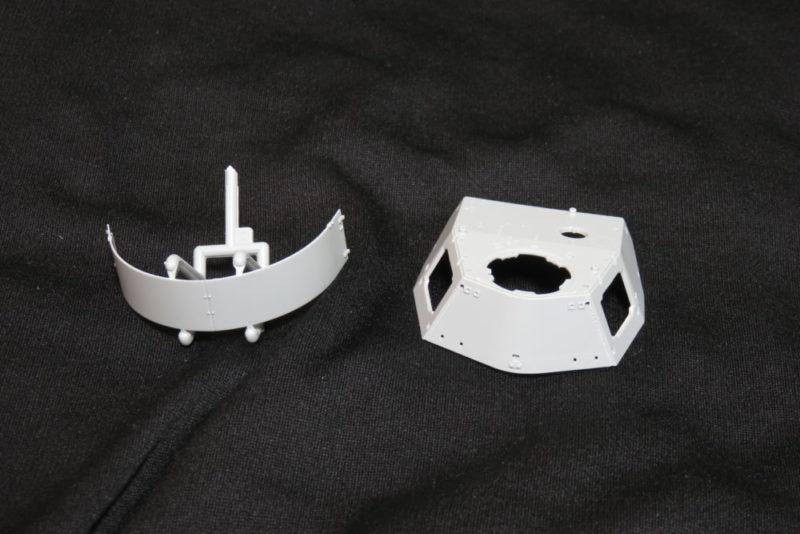

砲塔や砲身

こちらは砲塔パーツと砲塔の外周を覆うように取り付けるシュルツェン。

シュルツェンは非常に薄く出来ており、削ったりエッチングパーツと交換する必要はなさそうです。また、そのシュルツェンを固定する「支持架」も同様に薄いので折らないよう注意。

砲塔もドラゴンが誇る”3方スライド新金型”にて成形されており、装甲の溶接跡やビスのモールドはもちろん、J型の特徴の一つである、2tクレーンの取り付け基部「ピルツ」も再現されています。

また、砲塔上面ではなく別パーツではありますが、1944年7月より変更された「ベンチレーターカバー」の大型化も再現できます。

ちなみにベンチレーターカバーは2種類あり、円形のものと近接防御兵器「Sマイン」の干渉を防ぐ三日月状の切り欠きが入ったタイプから選べます。

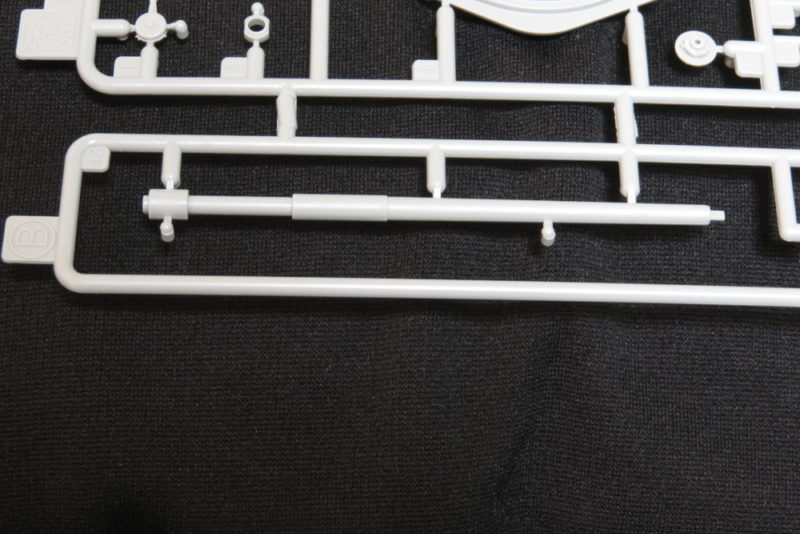

こちらはIV号戦車 J型の主砲である『48口径 7.5cm KwK40』の砲身です。

1つのパーツで再現されているので、合わせ目の処理が不要なのがありがたい(ただしパーティングラインはあるのでその処理は必要)。

また、砲身ではなくマズルブレーキ側にはライフリングを再現したパーツがあり、あえて金属砲身を別に買う必要はなさそうです。

こちらは砲身にとりつける防盾。

2種類用意されているので好きな方を選びます。形状の違いはじっくり観察すると分かりますが、その違いが何を意味するかまではわかりません…。

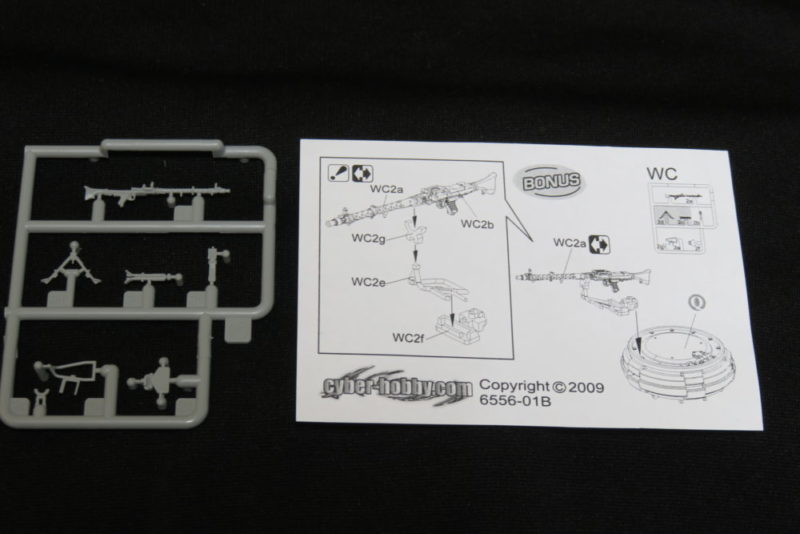

Gen2グレードの対空機銃

こちらは「ボーナスパーツ」として同梱されていたキューポラに設置する対空用のMG34汎用機関銃。

話によるとこのMG34はGen2グレードとのことで、以前のモノと比べると更に精密なディテールが再現されているようです。

実際にパーツを見てみると銃口の穴があいてるのはもちろん、銃身を覆うバレルジャケットにある放熱用の穴や、フィードカバーの補強リブといった細かいモールドまで再現されていました。

ディテールアップパーツも盛りだくさん!

ドラゴン(サイバーホビー)のキットの特徴の一つに、本来ならアフターパーツとして扱われるパーツが同梱されていることがあります。

例えば、エッチングパーツや「マジックトラック」と呼ばれる連結式履帯、牽引用ワイヤー、ペリスコープなどで使うクリアパーツ、金属砲身などがあります。

上の写真を見て分かるように、エッチングパーツやクリアパーツ、マジックトラックなどなど、(金属砲身を除いて)やたらディテールアップパーツが揃った豪華な内容に。

これらも合わせて見ていきましょう。

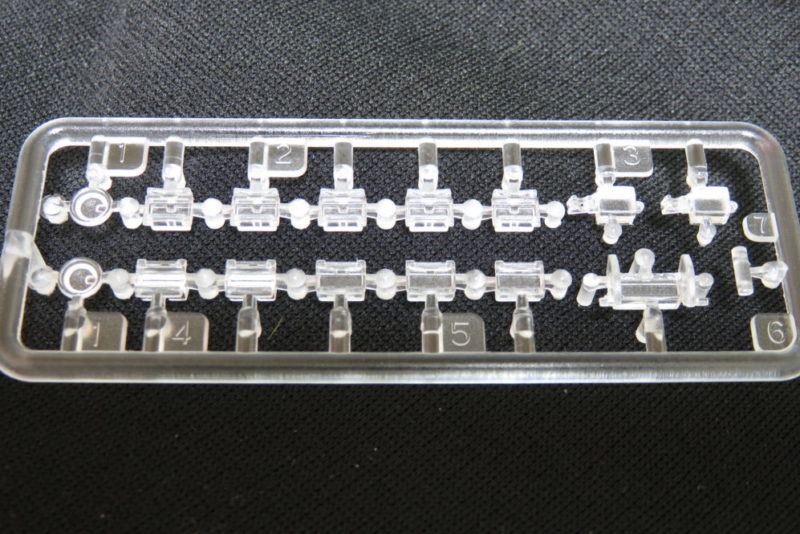

ペリスコープや防弾ガラスはクリアパーツで再現

キューポラのペリスコープ、操縦手や砲手の視察窓に取り付ける防弾ガラスはクリアパーツで再現されています。ガラスと同じ透明なパーツなので、そのまま使用できて質感も良好。

ただ、当然ながらこれらクリアパーツをはめ込んだ後にエアブラシで車体の塗装すると塗料がかかってしまうので、レンズ部のマスキング、あるいは塗装後に装着するなど何かしら対策が必要。

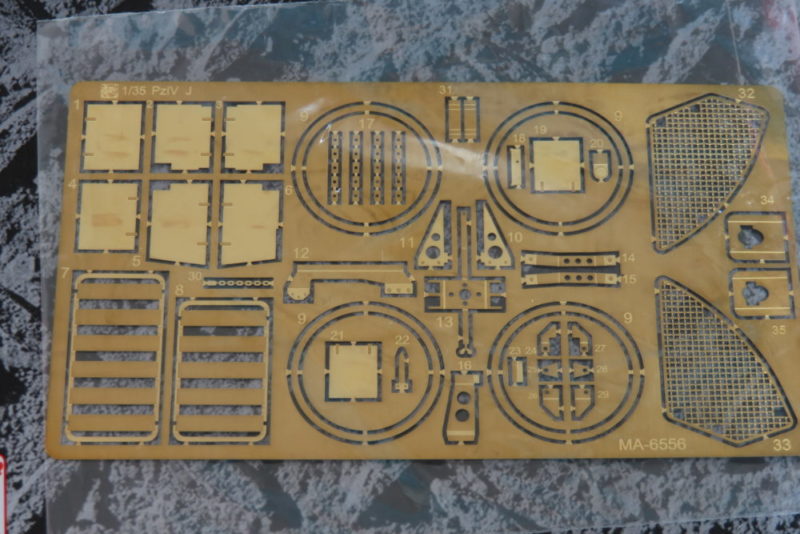

エッチングパーツ

砲塔後部の網やエンジンデッキのハッチ、OVMや予備履帯の固定具、遊動輪(鋳造型の方)などはエッチングパーツで再現されています。

エッチングパーツはプラパーツと比べ非常に薄いパーツで、プラパーツでは再現できない細かい表現が可能なので、リアリティを追求する人にとって必須アイテムです。

一方で、これらエッチングパーツとは別に通常のパーツも用意されており、エッチングが苦手な方はプラパーツを選べるのでご安心を。

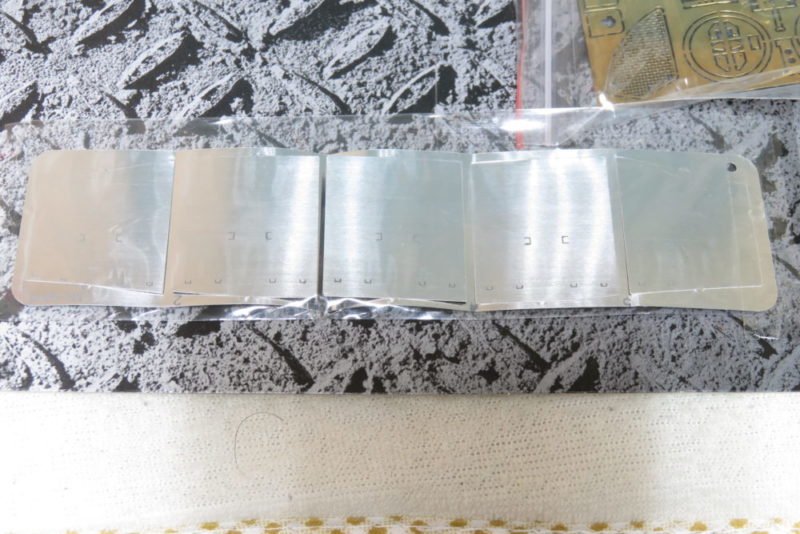

シュルツェンも金属パーツ

後期のIV号戦車(G~J型)の特徴のひとつである「シュルツェン」。

車体側面のシュルツェン板は薄い金属パーツで再現されており、実車と同じように部分的に装着することが出来ます。これは私がIV号戦車を作るならタミヤではなくドラゴンを選ぶ理由の一つです。

タミヤのIV号戦車は、シュルツェンが1枚の大きなプラパーツで再現されていたり(IV号戦車H型 初期型)、あるいはシュルツェン架はあるものの、肝心のシュルツェンが無い(IV号戦車 J型)というものでリアリティに欠けます。

別売のアフターパーツ等でシュルツェンを同様に再現できるかと思いますが、ドラゴンの場合は薄い金属パーツが標準で同梱されている点が嬉しい。

牽引ワイヤーも付属

こちらは動かなくなった車輌を牽引するために使うワイヤーを再現したパーツ。

実物と同じ金属ワイヤーなのでリアリティは抜群ですが、いかんせん金属ワイヤーは曲げるとほつれが出てしまうため、別のもので再現する人が多いようです。

たとえばホームセンターで売ってる真っ直ぐな線を引く時につかう「水糸」などが代用品としては適してます。

また、金属ワイヤーは硬いので、フックなどに固定するときに苦労します。下手に引っ張ろうとするとフックのほうがポキッといったり…。

履帯は連結式のマジックトラック

履帯は「マジックトラック」と呼ばれるドラゴン特有の連結式履帯が入っており、右用と左用とで異なる色を使って区別されています。

似たような連結式の履帯は他のメーカーでも見られますが、マジックトラックのように最初から履板がバラバラになっていると切り離す手間が省けます。

…と思うのですが、この履板には押し出しピンの跡が残っているので、どっちにせよ1枚1枚整形してやる必要があります。

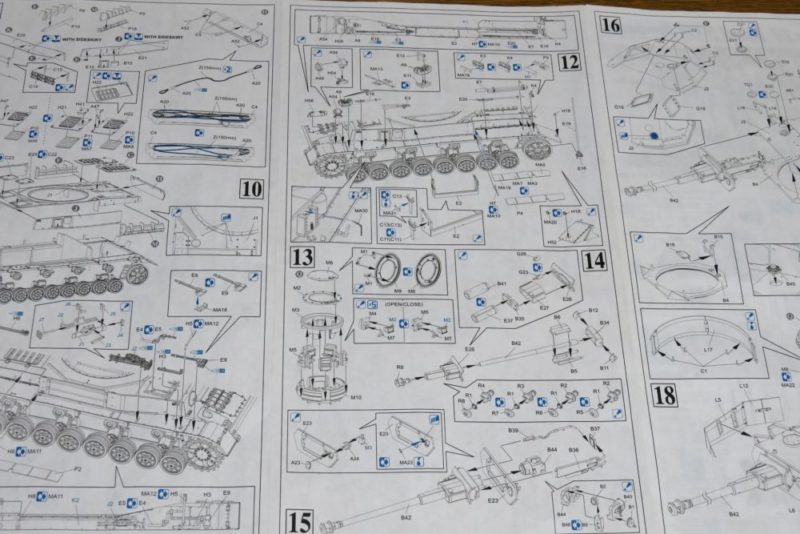

説明書は相変わらずナンジャコリャ

うげぇっ!!

…って思わずなってしまうドラゴンのIV号戦車シリーズの説明書です。

プラモデルじゃなく「実物」を作ってるんじゃないかと錯覚するほど、1セクションあたりの情報がギッシリ詰まってます。

私のプラモ人生においての2作目はドラゴンの「IV号対空戦車 オストヴィント」でしたが、やはり鬼のような情報量で相当翻弄された記憶があります。あの時を思い出します。

デカール

こちらはデカールのシートです。品質に定評のあるイタリアの「カルトグラフ」というメーカーのものを使っています。

やたら1だの2だの7といった数字が並んでおりますが、どれを使えば良いのか迷っちゃいますね。

ちなみに箱絵に描かれたバストーニュの戦いに投入されたJ型を再現する場合は、国籍マークと、砲身に貼り付ける「Lustmolch」という白いやつを貼ればOKのようです。

この「Lustmolch」の車輌はマウケ戦闘団の第115戦車大隊の第3中隊所属のものとのことで、実物写真にはLustmolchのマーク以外に砲身に1本のキルマークが入っているほか、車体上部の正面や側面を覆うように履帯が取り付けられています。

ただ、この「Lustmolch」車輌については海外の戦車マニアたちの間でもかなり議論がなされているようで、「車体にはツィメリット・コーティングが施されていた」とか、「排気管が違ってる」など意見が飛び交っているようです。

パーツの選択について

戦車プラモを作ったことがある人ならどこかで経験したと思いますが、組み立てる上で分岐があったり、パーツをどちらか選べという選択に迫られることがあります。

今回のIV号戦車 J型においても例に漏れず「2つ(3つ)のタイプから1つ選べ」という選択はいたる所で登場しました。まるでポケモンです。

従来の部品 vs 簡略化された新型の部品

このキット(もといIV号戦車 J型)においては、従来型のパーツまたは簡略化されたパーツのいずれかを選ぶことが多かったです。そういった選択に直面した際にどれを選ぶか迷うところです。

しかし先述の通り、実車のJ型も製造する工場によって在庫状況や生産方式が異なるため、「この時期のJ型はコレ!!」みたいな決まりがありません。

つまり、選択肢に直面した時は深く考えず、好きな方を選べば良いと思います。

特定の車輌や戦闘シーンを再現するわけでなければある程度は「適当」でもOK

たとえば上のIV号戦車 J型の写真を見ると、

- 車体前部の牽引装置が撤去されて側面装甲板の一部を延長し、延長した側面装甲板に穴をあけた”アイプレート”で代用(1944年12月)

- 上部転輪が3つに減らされている(1944年12月)

- その上部転輪の後ろ2つがゴムタイヤになっている(資材節約のためゴムタイヤ型は1943年10月に廃止され、鋼製型に変更)

- 遊動輪は従来のパイプ型(1943年10月頃から鋳造型に変更、ただし生産末期に再びパイプ型が使われたとのこと)

…という具合に、J型の最後期型に見られる特徴から、後期のH型にみられる特徴までゴチャ混ぜです。

IV号戦車 J型は大戦末期の車輌ということで、工場の爆撃による混乱や部材調達の停滞が頻発するゴタゴタの中で作られた戦車の1つで、「使えるものは全部使ってとにかく作れ」という状況だったはずです。

そういったことから、特定の車輌や戦闘シーンを再現する場合でない限り、パーツ選びに神経質になることはないと思います。

実物のIV号戦車 J型とは

以上、プラモデルの「IV号戦車 J型」を紹介しました。

今度は実物の「IV号戦車 J型」について、どんな戦車なのか? どういった特徴があるのか? といったところに触れていきます。

前項を振り返るような内容ではありますが、今一度復習も兼ねて。

IV号戦車とは?

「IV号戦車」は第二次世界大戦中のドイツにおいて最も大量に生産された戦車です。

最初は当時主力だった「3号戦車」の補助として、「支援戦車」という名目で運用していましたが、やがて主力の座を奪い、あらゆる戦場で活躍するようになりました。

その後ドイツでは「パンター」が開発・生産されますが、パンターは思うように生産が伸びず、結局のところIV号戦車は終戦までドイツの主力戦車として扱われました。

それだけ長期間、大量に生産されていたIV号ですが、一貫して全く同じモノが作られたというわけではなく、「IV号戦車 ●型」といったように、各所を改良したバリエーションが開発・生産されます。

また、IV号戦車は単純に戦車としてのバリエーションだけでなく、突撃砲、自走砲、駆逐戦車、対空戦車といった戦車以外の戦闘車輌のベースとしても使われていました。

IV号戦車の最終バリエーション、それがJ型

まず、ざっくりとIV号戦車のバリエーションについて並べてみます。

- 短砲身の24口径75mm砲を搭載したプロトタイプのA型

- 前面装甲を30mmに強化したB型およびC型

- 車載機銃が復活し、各所に追加装甲が施されようやく実用戦車となったD型

- 車体前面の50mmを始め、各種に追加装甲、履帯幅の変更などが施されたE型

- 車体の形状を見直し、追加装甲から一枚の装甲に変わったF(F1)型

- 長砲身の43口径75mm砲を搭載したF2型(あるいはG型初期型)

- 元はF2型を改称したものだが、後期型は更に長砲身の48口径75mm砲を搭載し、「シュルツェン」を装備したG型

- 新型の変速機を搭載し、前面装甲80mmに強化したIV号戦車の究極形態のH型

…といった具合に、様々な変化を経て進化し続けたIV号戦車で、「J型」はIV号戦車シリーズの最後のバリエーションです。

強化ではなく簡略化が目的

先述の通り、IV号戦車は装甲や主砲、足回りなど、戦場からの報告をもとに常に様々な強化・改善を施しています。そのおかげでIV号戦車は「これ以上強化できないよ!」ってところまで改良が施されており、「H型」が事実上最終形態です。

「じゃあJ型は一体何なのさ?」というと、J型は部品を簡素化したり、工程数を減らして生産性の向上を目的としたバリエーションです。

「良いものが作れるようになった。あとはたくさん作る」というごく自然な流れで、西に東に戦線を拡大したせいで慢性的に戦車不足に苛まれていたドイツでは当然の発想と言うべきでしょう。

IV号戦車最多となる合計3,150輌が生産された

IV号戦車 J型の製造はフォマーク社とニーベルンゲンヴェルク社の2社が担当し、1944年2月から1945年4月までの間に合計3,150輌がつくられました。

しかし、フォマーク社は「IV号駆逐戦車」およびその発展型である“ラング”こと「IV号戦車 /70(V)」を製造するため途中で脱退。1944年6月以降はニーベルンゲンヴェルク1社による製造となりました。

ちなみに、このフォマークとニーベルンゲンヴェルクの2社は「H型」の製造も担当しており、H型の時は更にクルップ社も製造に加わっていました。

しかし、1943年11月26日にアルケット社の工場が連合軍の爆撃によって機能停止し、「III号突撃砲」が製造できなくなり、クルップ社は代案となる「IV号突撃砲」を製造するため、1944年1月以降はH型の製造をストップ。

また、上述の理由より、クルップ社はJ型の生産からも脱退します。

IV号戦車 J型の主な変更点

IV号戦車 J型は1944年2月から1945年4月まで生産され、途中で何度も仕様変更が行われました。

そんなJ型の変更点をざっくりあげると

- 砲塔旋回用の動力が廃止され手動旋回となる(1944年2月当初より)

- 車体後部の予備履帯ラックが車体上部の右側面に移動する(1944年2月)

- 砲手・装填手用のハッチにあった視察窓とピストルポートを廃止(1944年5月)

- 増設燃料タンクが搭載される(1944年7月)

- 車体後部のマフラーが消炎排気管2本に変更された(1944年8月)

- 車体側面のシュルツェンが「トーマ・シールド」と呼ばれる金網状のものに変わった(1944年9月)

- 上部支持転輪が4本から3本に減らされた(1944年12月)

- 車体前部・側面後部の牽引装置が撤去され、延長した側面装甲板に穴を開けたもので代用した(1944年12月)

といったもの。この他にも細部に渡り簡略化が施されています。

ただ、これらの簡略化は一度に全て行われたのではなく、段階的に行われていきました。

またIV号戦車を製造する工場の方針(現場の混乱を防止する)や部品の在庫状況によって「コレはやったけどアレはやってない」というバラつきがあるのも特徴です。

たとえば、先に紹介したような上部支持転輪が片側3つの最終型なのに、旧型の遊動輪がついている、というようなゴッチャになってる車種もあります。

大戦末期のドイツの混乱っぷりが如実にあらわれてますね。

H型との違い

IV号戦車 J型は1944年8月(いわゆる中期~最後期型)以降に生産された車輌は

- マフラーが廃止され、2本の排気管に変わる

- シュルツェンが網状のものになる

- 上部転輪の数が片側4つから3つに減る

…といった、外観上で「あ、これはJ型や」と判別できる特徴があるのですが、生産がスタートした1944年2月ごろはほとんどH型とソックリでした。

では、H型とJ型の決定的な違いはと言うと、J型は砲塔を旋回するための動力装置を撤去し、旋回を手動式にしたという点があります。

J型での最大の変更点は、砲塔旋回用の補助エンジンの廃止である。

これは燃料タンクを増設して航続距離を増大させるためのもので、これによって航続距離は整地で210kmから320kmに増大している。

ただ当然その結果として砲塔の旋回は手動のみとなり、旋回速度が遅くなったため乗員には不評であった。

これに伴い車体後部の補助エンジン用マフラーは廃止され、当初開口部は蓋で塞がれていたが後に初めから開口されなくなった。

via : IV号戦車J型 – 戦車研究室

砲塔旋回を自動から手動に変更したというのが大きな特徴ですが、それだけを見ると「H型の劣化やん…」となります。

しかし、砲塔を手動化することで旋回用のエンジン一式がなくなり、余ったスペースに燃料タンクを増設して航続距離を増やすという目的がありました。

上述のように航続距離がH型と比較して100km以上増えています。広大な東部戦線での戦闘を考慮した改善案と思われます。

また、上記の引用文では砲塔の旋回が手動になったため旋回速度が遅くなり不評だったとありますが、一方でWikipediaによると、

乗員に不評であったとする資料が多いが、車体が傾いた状態での旋回が容易になったり、装填手が別のハンドルで旋回を手伝うことができることもあり、平地ではむしろ旋回速度が向上したとする資料もある。

via : IV号戦車 – Wikipedia

と言った記述がなされており、必ずしも旋回速度が落ちたというわけではなさそうです。

ただ、自動化されていたものが手動になったので、不便だったことには変わりないでしょうね。

また、砲塔旋回用のエンジンが撤去されたことに伴い、車体後部についていた砲塔旋回用エンジンの補助発電機用のマフラーも撤去され、ここでH型とJ型(特に初期)の区別ができるとのこと。

例えば上の写真はIV号戦車H型の車体後部ですが、横置きの円筒形のマフラーの左横には2本のバンドで固定された小さなマフラーが付いています。

これが砲塔を旋回させる装置のエンジン(DKWエンジン)用のマフラーです。

一方こちらはIV号戦車J型の車体後部。

H型にあった補助マフラーが撤去されて穴が埋められているのが分かります。この部分でH型かJ型初期かを判別できます。

J型はその後マフラーが横置き形のものから2本の消炎排気管に変わるので、いずれにせよH型かJ型かを見分けるには車体の後ろを見るのが手っ取り早いと思います。

ただ、上の写真のIV号戦車 J型(ソミュール戦車博物館)ですが、マフラーはJ型初期の頃まであった横置きタイプなのに、シュルツェンはJ型後期のトーマ・シールドという組み合わせとなってます。

これはソミュール戦車博物館がJ型を復元させるため、初期の車台と後期のトーマ・シールドを組み合わせたものですが、実際のJ型もこのように初期と後期の特徴が入り混じった車種があったかと思います。

たとえば初期のJ型が戦場から戻って修理・レストアする際に、中期・後期で見られる簡略化された部品をつかうといったように。

そういった、部品をあえてごちゃ混ぜにして、一貫性をなくした方が大戦末期の混乱の中で作られた戦車っぽくなりそうですね。

次回から組み立てに入ります

サイバーホビーのキットはパーツの多さや精密さがウリですが、そのなかでもIV号戦車系列はパーツの多さ、説明書のゴッチャぶりで特にボリュームがあるキットです。

某・戦車が出るアニメのおかげで、ただでさえ品薄なドラゴンのIV号戦車がますます品薄にという状態の中、奇跡的に入手できたキットですから大事に作っていこうと思います。

また、このキットは2016年の7月ごろヤフオクで落札したものですが、当時作ってた「フラックワーゲン」が思った以上に難航したり、その後に「E-100 対空戦車」作ったりして1年半ほど放置してました。

…だが、それらも完成してようやくIV号 戦車J型の製作に着手できる…!

そして、冒頭でも書いた通り、今まで「IV号対空戦車」ばかり作ってきた私にとって、ようやくそれらの母体となるIV号戦車の着手となります。楽しみだなー。

ということで、次回から組み立てに入ります。セオリー通り足回りからスタート!!