趣味で戦車の模型(ドイツ戦車オンリー)をいくつか作ってます。

最初の内は純粋に「作ること」を楽しんでいましたが、何作か手掛けている内に「よりハイクオリティな作品を作りたい!」と、モデラーなら誰もが抱く感情が芽生えました。ようこそプラモ沼へ。

そんなハイクオリティな戦車模型を作るためには知識と試行錯誤が必要で、そんな知識集めの一環としてモデラー界隈で「師匠」と呼ばれる仲田裕之氏の著書「戦車装備品[OVM]の仕組み」を読んでみました。

この記事では

- 仲田裕之氏の戦車装備品[OVM]の仕組みを読んだ感想

- 本書で使われた戦車プラモデルについての解説

- プラモデルにおける「OVM」についての解説

といった内容をまとめました。

本書のタイトルにあるように、プラモ戦車の組み立てにおける「OVM」を中心とした内容ですが、OVMで必要とされる技術は、あらゆる模型の組み立てで重宝します(後述)

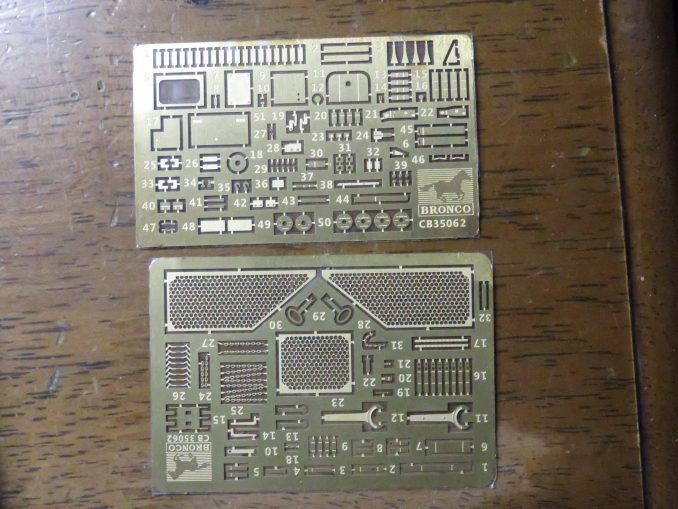

あわせて後述しますが、OVMは戦車模型のパーツの中でも比較的小さくてデリケートなものが多く、また「エッチングパーツ」という金属パーツも使用する場合もあります。

そういったことから、単に「OVMに特化した本」としてでなく、OVMを通じて、

- エッチングパーツ

- 極小パーツ

といった、組み立てに苦戦するこれら2つのパーツの扱いについて解説しているので、小さなパーツに難儀している人たちにもオススメな内容です。

仲田裕之氏の「戦車装備品[OVM]の仕組み」を読んだ感想

![戦車装備品[OVM]の使い方](https://my-turbulence.com/wp-content/uploads/2017/06/structure-of-ovm.jpg)

今回購入したのは、戦車模型界隈において「師匠」でおなじみの仲田裕之氏が手がける「戦車装備品[OVM]の仕組み」です。

仲田裕之氏が手がける模型ハウツー本は他にも何冊かありますが、本書はタイトル通り戦車装備品(OVM)にスポットライトを当てた本となります。

それでは読んで思ったこと、感想などを書き綴っていきます。

「作る」だけでなく「書く」のに参考になりそうだから買った

こういった模型製作に関する本は、普通に戦車プラモデルを組み立てる人はもちろん、組み立てる様子をブログに投稿している私にとって非常に役に立っています。

なにしろ戦車をはじめ様々な模型は、それぞれの部品に名称(履帯とか、エンジンデッキとか、キューポラとか)や役割があり、それらを製作過程で紹介するとなると相応の知識(情報)が必要です。

それをググって得ようとしても断片的な情報が多く、満足な情報が得られないことがよくあります。

一方で、こういった組み立ての中で特定の場所を重点的に解説する本は、名称や用途にも触れている事が多く、プラモ製作記事の作成における資料として重宝していました。

…そういった経緯もあり、プラモデルの製作を記事にする立場としても「あ、この本参考になりそうだな」と思って買ったのがこの一冊です。

戦車の装備品(=OVM)に焦点を当てた本

さて、話を本に戻します。

今回の「戦車装備品(OVM)の仕組み」はその名の通り、OVM(戦車に搭載されている工具類)を中心に解説する本です。

戦車を始めプラモデル作成といえば大まかに

- 組み立て

- 塗装

- ウェザリング

- ジオラマ作成

といった工程に分類されますが、そのいずれでもなく、強いて言えば組み立て(あるいは塗装)における1工程である「OVMの組み立て」を解説するという、ありそうでなかった着眼点です。

大体のプラモ本ががOVMを「組み立て」に含んでザックリ解説しちゃいますからね。

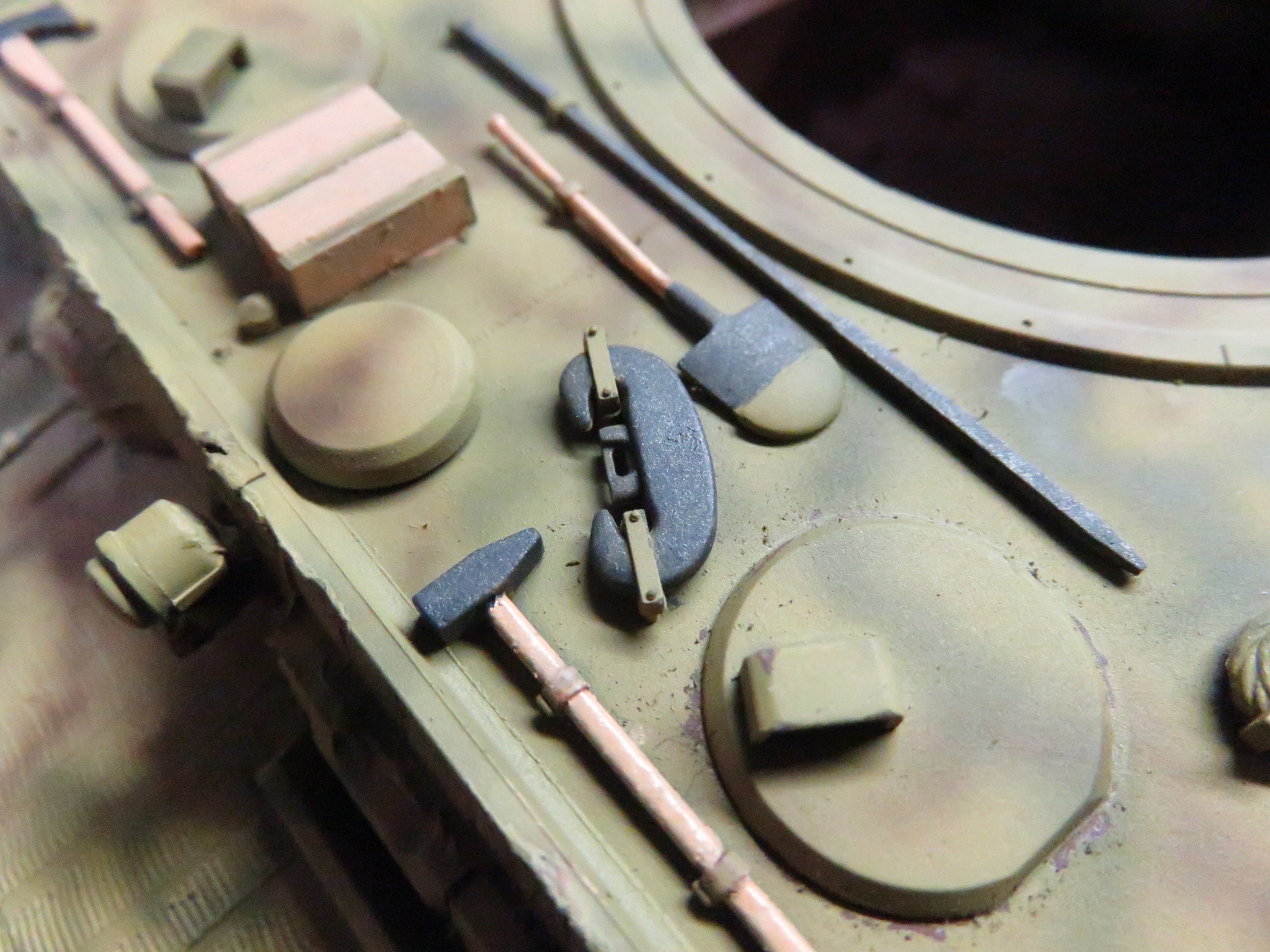

上の写真は現在製作中の「フラックワーゲン」に付属するエッチングパーツ。記事でもエッチングパーツをはじめ極小パーツに関して苦戦しております(笑)

本書ではこういったエッチングパーツや極小パーツなど、OVM作りで直面するパーツとその組み立て技術についてのノウハウが得られそうです。

OVMの仕組みというより、OVMの組み立て方を解説した内容

本書は「戦車装備品[OVM]の仕組み」というタイトルではありますが、いざ読んでみると、「OVMの仕組み」というより「OVMの組み立て方」と言うべき内容でした。

具体的にはキット付属のエッチングパーツや、パッションモデルズのエッチングパーツを用いて、各種OVMを組み立て・取り付けていくというもの。

「エッチングパーツ」は真鍮などの金属で出来たパーツで、極薄かつ極小なパーツということで、プラスチックでは再現できない微細なモールドを再現出来ます。

…が、その反面、小さく薄いパーツゆえ切り離しから接着までが大変で、モノによってはとてつもなく小さいパーツを折り曲げる場合もあり、ひたすら神経を削る作業となります。

![戦車装備品[OVM]の使い方 本の中身](https://my-turbulence.com/wp-content/uploads/2017/06/structure-of-ovm4.jpg)

そんなエッチングパーツの組み立てや取り付けについてもモチロン解説されています。

…というより、OVMに限らず戦車模型のディテールアップを極めるならエッチングパーツは不可避なので、自ずとOVMの解説=エッチングパーツの解説となるわけです。

エッチングパーツはOVMで多用されるのはもちろん、エンジンデッキのメッシュ部分やペリスコープガードなどにも使用されています。そのため「OVM」だけでなく「エッチングパーツ」の扱い方を知りたい人にも参考になる本といえます。

むしろエッチングパーツの組み立てにかなり力を入れています。

本書では写真とテキストで解説しているので「ふむふむなるほどね」と読みながら作業することもできます。

実物戦車の写真もあります

![戦車装備品[OVM]の使い方 本の中身2](https://my-turbulence.com/wp-content/uploads/2017/06/structure-of-ovm5.jpg)

また、ただ単にOVM中心に戦車模型の組み立てを解説するだけでなく、仲田師匠本人が取材した実物戦車の写真も掲載されています。

戦車模型を作る上で、実物車両がどうなっているかを知るのは重要です。私も組み立てやディテールアップする際に実物車両の写真を参考にしています。

この実物戦車の写真と照らし合わせて解説するところはまさに「戦車装備品[OVM]の仕組み」といった感じです。

OVMだけでなく、戦車プラモデルの製作工程を一通り学べる

戦車装備品(OVM)の仕組みとあるので、”OVMだけを解説している本”という印象がありますが、ただOVMだけを解説というわけではありませんでした。

ざっくり大まかに分類すると本書は以下の3構成となります。

- 第1章 組み立て篇

- 第2章 車載装備品篇

- 第3章 塗装編

「組み立て篇」では車体下部から履帯(マジックトラック)、車体上部といった「組み立て完了」までをざっくり解説しています。

そしてメインの「車載装備品篇」では各種OVMの組み立てをじっくり解説。車載装備品篇とあるのにちゃっかりキューポラとかシュルツェン、排気筒とかにも触れてます。

最後の「塗装篇」では迷彩塗装からデカール貼り、そしてウェザリングまで紹介し、戦車の「完成」までもっていきます。

…と言った具合に、「戦車装備品」とありながら組み立てから塗装、ウェザリングまで、戦車模型制作の工程をぜーんぶ解説しちゃってる本です。

ただただ特定の工程だけに重点を置くのではなく、プラモ作り全般を解説しながら、なおかつ特定の工程(OVM)を重点的に解説するという内容の濃さが、前回買った本「エアブラシの使い方」(後述)と合わせてオススメできる理由の一つです。

つまり、「OVMについて知りたい」と思って買ったら、OVMだけでなく組み立てや塗装、ウェザリングも知ることが出来るという、一粒で5度くらい美味しい本で、戦車模型を作りたいという初心者に最適な一冊だと読んでて思いました。

仲田師匠の本は以前にも買った

ちなみに仲田師匠の本は今回が初めてではなく、以前にも「エアブラシの使い方」という本を買って迷彩塗装の参考にしていました。

タミヤのティーガーIを題材に、2パターンの迷彩をエアブラシで描くという内容ですが、その迷彩塗装の前後の作業(組み立てや塗装後のウェザリング)もしっかり解説していて、塗装以外でも役に立ちました。

今回買った「戦車装備品[OVM]の仕組み」も似たような構成となっています。

本書で使用する戦車プラモについて

先ほどは「組み立てで参考になりそう」と書き綴ったので、OVMのことを知るために買ったかのような物言いでした。

勿論それも理由の1つですが、実を言うと、この本を買ったのにはOVM云々とはまた別の理由があります。

その理由というのが、本書でOVMについて解説する際に使用したキットにあります。

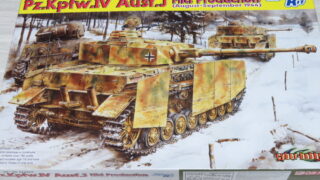

使用キットはドラゴンの「4号戦車 J型 中期生産型」

本書ではドラゴンの「4号戦車 J型 中期生産型」を題材に解説しています。

この「4号戦車」はティーガーやパンターと並ぶドイツを代表する戦車ですが、こと4号戦車は大戦中のドイツでもっとも大量に生産されたという点にあります。

そのため実車においてもプラモデルにおいても非常にバリエーションの多い戦車です。

![戦車装備品[OVM]の使い方 使用するキット](https://my-turbulence.com/wp-content/uploads/2017/06/structure-of-ovm2.jpg)

そういったことから、1つの戦車でありながらキットの種類が豊富で、モデラーの個性や再現したいジオラマなどが幅広く活かせる面白いキットです。

その中でもこの4号戦車 “J型”というのは、最終形態である「H型」を、コストダウンや生産性向上のために「簡略化」したもので、外観こそH型にソックリですが、ところどころ簡略化された形跡があるのが特徴。

そして「4号戦車 J型 中期型」は、大戦末期の1944年の8月~9月の短期間に生産された車輌で、車体後部のマフラーが横置き型の消音器タイプから、簡素な2本の排気管に変わった時期と言われています。

…で、ここまで言えば「あっ…(察し)」となるかもしれないのですが、

実を言うと、この4号戦車J型は…

![戦車装備品[OVM]の使い方 使用するキット2](https://my-turbulence.com/wp-content/uploads/2017/06/structure-of-ovm3.jpg)

持ってるんだなぁ~4号戦車 J型 中期型。

…これが「戦車装備品[OVM]の仕組み」を購入した最大の理由です。

そりゃ持ってるキットについて解説してくれるから参考にならんワケがありませんよ。OVMがどうこうと言うレベルではありません。

この「4号戦車J型 中期生産仕様(1944年8・9月)」のキットは、2016年の7月頃にヤフオクで落札したものです(入手して1年も放置しとる…)。

なので時系列としてはキットの入手が先で、本書で使用するキットはアマゾンのレビューで知り、「そうか! なら買うしかねェ!!」となったわけです。

先述の通り、既に保有してたキットが題材として使われていたのが購入に至った最大の理由です。運命ですねぇ。

…一応この4号戦車J型については、今作っている「フラックワーゲン」が終わり次第作ろうかと思いますが、件のフラックワーゲン制作がなかなか進まないため時間がかかりそうです。

↑お待たせしました。フラックワーゲンが完成して(そのあとE-100 対空戦車も作って)ようやく4号戦車 J型の製作を開始します。

戦車プラモにおける「OVM」とは

以上が「戦車装備品[OVM]の仕組み」の内容や読んだ感想についてのまとめです。

ただ、本書の紹介だけではプラモデルにおける「OVM」がどういったものかは伝わりません。

なので、ここからプラモデル戦車の「OVM」について簡単に説明します。

ざっくりいうと戦車に乗ってる工具類のこと

OVMとはOn Vehicle Materialの略で、「車両装備資材」みたいな訳になります。この他にも、「Over Vehicle Equipment」とか、「Over Vehicle Maintenance kit」という略語もあるそうです(本書より)。

横文字を覚えるよりも、戦車に乗ってる工具類ということを覚えればOKです。タイトルにも「戦車装備品」とありますもんね。

ハンマーとかワイヤーカッターとか、履帯を調整するための工具から、牽引するためのワイヤーや予備の履帯などもこのOVMに含まれます。

ちなみに私はブログでOVMについて記載するときは大抵「OVM(車載工具)」と表記しているので、読んでくださってる人なら「あーアレね」ってなると思われます。多分。

OVMの組み立ては苦行の一つ

実際のOVMは戦車を修理したりメンテナンスするために使います。「工具」ですからね。

では、それを模した、プラモデルにおけるOVMにはどんな特徴があるかというと、

- 小さい

- 細かい

- エッチングパーツ

です。

「ざっくりにも程があるだろ…」と書いてて思ったので、もう少し詳しく紹介します。

小さい

人間が使うための「工具」ですので、人間が使える程度の大きさなのがOVMです。日曜大工で使うハンマーやスコップくらいの大きさです。

実物は手に余る大きさでも、1/35スケールとなれば指先ほどの大きさとなります。なのでパーツの切り離し、整形、組み立て、取り付け、塗装…いずれも神経を使う作業となります。

特にOVMを車体に固定するための「蝶ネジ」なんざゴマ粒より小さい悪魔のようなパーツで、取り付けるまで神経を削ります。まさに苦行、いや精神修行。

また、小さいというのは同時に「脆い」ということでもあり、下手な扱い方をするとポキッと折れてしまうこともあります。特にスコップの柄やバールなどの細長いパーツは整形時に折りやすい。

折れたら接着すれば良いのですが、怖いのはパーツの紛失です。

小さいパーツはピンセットで摘んで取り付けるのですが、その時に力を誤るとピーンとパーツがあさっての方向に吹っ飛んでしまいます。

普通のパーツだったら「おいおい待ってくれよハニー」と、拾ってリトライ出来ますが、ゴマ粒ほどの大きさのOVMのパーツを飛ばしたらさぁ大変。探すだけで日が暮れます。

実際、行方不明になったまま死亡扱いとなったパーツも過去に何度かありました(泣)。

細かい

OVMそのものが小さいパーツで構成されているのはもちろん、それを戦車に固定するためのヒンジや蝶ネジは更に小さく細かいです。

特に先述のOVMを固定するための蝶ネジなどはゴマ粒よりも小さいので、非常にデリケートな作業が求められます。

ランナーから切り離し、バリやゲートの整形、接着、そして塗装…。最後の最後まで気を抜くことが出来ません。

エッチングパーツ

この「小さい」や「細かい」をよりスケール感を出して「リアル」にするために、プラスチックパーツに代わり「エッチングパーツ」が使われます。

エッチングパーツは「金属の薄いパーツ」で、樹脂パーツでは作れないような薄さを再現できるのが特徴。

そのためOVM本体はもちろん、そのOVMを固定するための金具などもリアルに再現することができるので、ディテールアップに欠かせないパーツとなります。

エッチングパーツはキットに付属する場合もありますが、こだわる人はオプションアイテムとして別途で入手して使ったりもします。

実際に「戦車装備品[OVM]の仕組み」でもキットとは別のメーカーのエッチングパーツを併用して紹介しています。

ただ、薄い金属のパーツということで、プラスチックパーツとは色々と勝手が違い、

- 接着しづらい

- 取り付けにくい

- 場合によっては折り曲げたりする

といった短所があり、OVM組み立てにおいて最もデリケートな作業でもあります。

キットによってはエッチングパーツかプラパーツか選択できる場合もあり、ディテールアップを取るか、組み立てやすさを取るかの二者択一となります。

本書「戦車装備品[OVM]の仕組み」では、そんなエッチングパーツについてもちゃんと解説しているので、金属アレルギー(”エッチングパーツ恐怖症”という意味)の人にもオススメ。

OVMが組み立てが出来れば怖いものナシ

小さい・細かい・エッチングパーツと、「組み立て」における最難関要素が凝縮されたOVM。

しかしそれは逆に言うと、これら細かいパーツに触れる機会が増えるほど指先が器用になるという利点もあります。

もっと言えば、OVMの極小パーツを難なく組み立てられるようになれば、プラモデルの組み立てにおいて怖いものナシになれると言っても過言ではありません。

これが冒頭に綴った、“OVMで必要とされる技術は、あらゆる模型の組み立てで重宝します”の理由です。

まとめ

OVMについて知りたかったのはもちろんですが、所持するキット「4号戦車J型 中期生産型」を題材にしていたことから購入に至りました。

このキット以外でもOVMは存在するので、ドイツだけでなく他国の戦車を作る上でも本書のノウハウは役に立つと思います。

ドイツ戦車が人気があるということで、大抵の書籍ではドイツ戦車を題材にしていますが、組み立てに必要とされる基本的な技術・ノウハウは共通ですので、知識補完として不足はありません。

戦車模型におけるOVMは「細かい作業」が集約された部分なので、OVMだけでなく細かいパーツ全般における組み立て・取り付けに困った時に読んでも良いと思います。

何よりOVM以外の組み立てや塗装、ウェザリングまで解説しているので、なんだかんだ言って戦車模型製作全般の解説本となっており、初心者の参考になること間違い無しの一冊です。

そこを押さえているあたり、さすが「師匠」と呼ばれるだけあります。

![戦車装備品[OVM]の仕組み (仲田師匠のプラモデル道場)](https://m.media-amazon.com/images/I/51UvNZ9f6FL._SL160_.jpg)