どうもこんにちは。

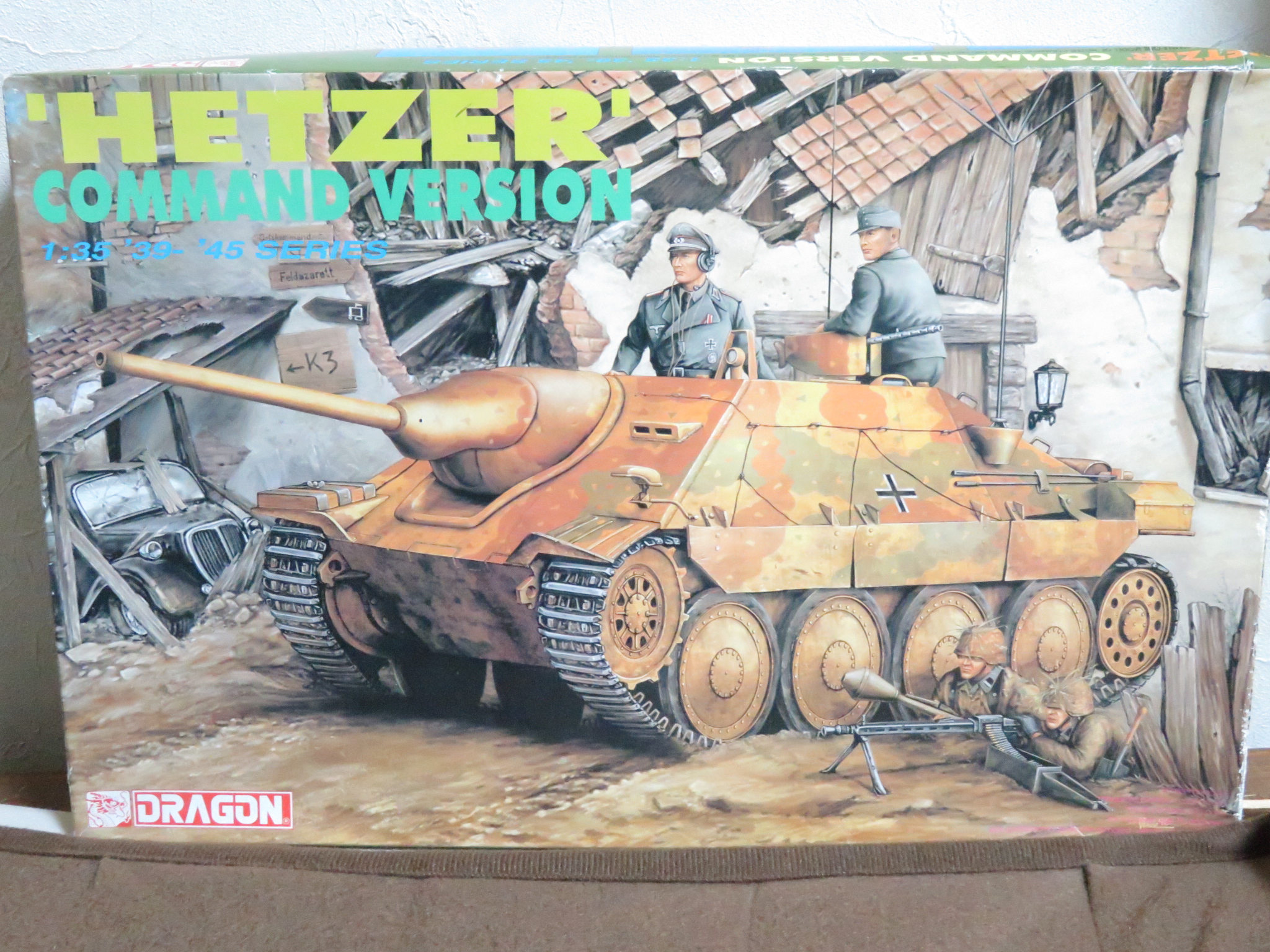

久々に「ヘッツァー」製作日記を更新します。今回はエアブラシを使って塗装の1段階目の下地塗装を行っておりました。

12月も下旬に差し掛かるこの時期だけに寒さで体をガタガタ震わせながら塗装しておりました。

↑今までのヘッツアー製作日記はこちらから読むことができます。

戦車プラモの下地塗装について

私がやっている戦車プラモの「下地塗装」は大体以下のような内容になっています。

- サーフェイサー塗装

- 影の塗装

- ハイライト塗装

最初の「サーフェイサー」でパーツの透けを防いだり、塗料の乗りを良くして、その後の「影の塗装」、「ハイライト塗装」で車体の明暗差を強調といった流れ。

これらを行うことで、後に行う車体塗装・迷彩塗装で日の当たる部分、影になる部分の差が出て、立体感のある車体が出来る。…という算段です。果たして今回は上手くいくのでしょうか。

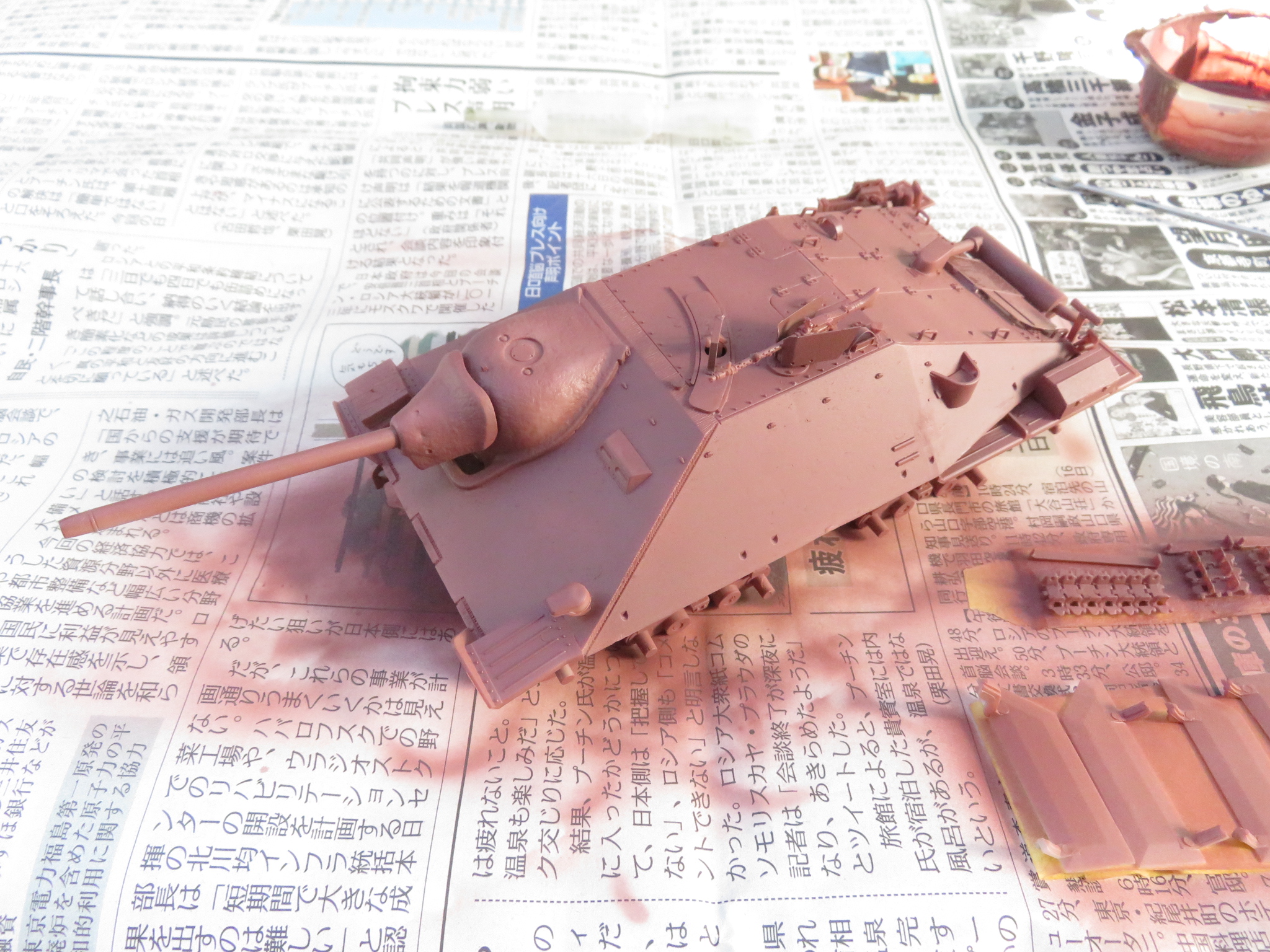

ちなみに塗装前のヘッツァーはこんな感じ。

この記事では解説していませんでしたが、金属の「エッチングパーツ」を使っているので、予め「メタルプライマー」を塗ってあります。

ちなみに金属の下地塗装に関して、はタミヤが出してる「ファインサーフェイサー」シリーズに金属パーツ用のプライマー成分も入っているとのことなので、そっちを使った方が楽です。

サーフェイサー塗装

ということでまずはいつも通り「サーフェイサー」を車体に満遍なく吹き付けて、灰色のボディからオキサイドレッド色にします。

サーフェイサーの効果は主に

- 薄いパーツの”透け”を防止する

- 塗料の乗りを良くする

- 色を統一して塗装ムラをなくす

- 小さな傷を埋める

- 逆に大きなモールドは浮かび上がらせる

- プラモ作りしてる感を味わえる

という利点があります。

ちなみにサーフェイサーはガイアカラーのサーフェイサーEVO(オキサイドレッド)を使っています。

この「オキサイドレッド」は実物ドイツ戦車の錆止めプライマーの色ということで、模型の下地処理と合わせて実物戦車の下地処理も再現できるスグレモノ。

このサーフェイサーを塗ったとに「Mr.シリコーンバリアー」を筆で塗り、その上に車体塗装をしたあと、爪楊枝で擦ることで塗装の剥がれもシッカリ再現できちゃいます。

この方法で見た目だけでなく質感もリアルな「チッピング」が出来るのですが、エアブラシでサーフェイサー塗装するのは準備とかで時間がかかるので、今のストックがなくなったら缶スプレーでやろうと思います。

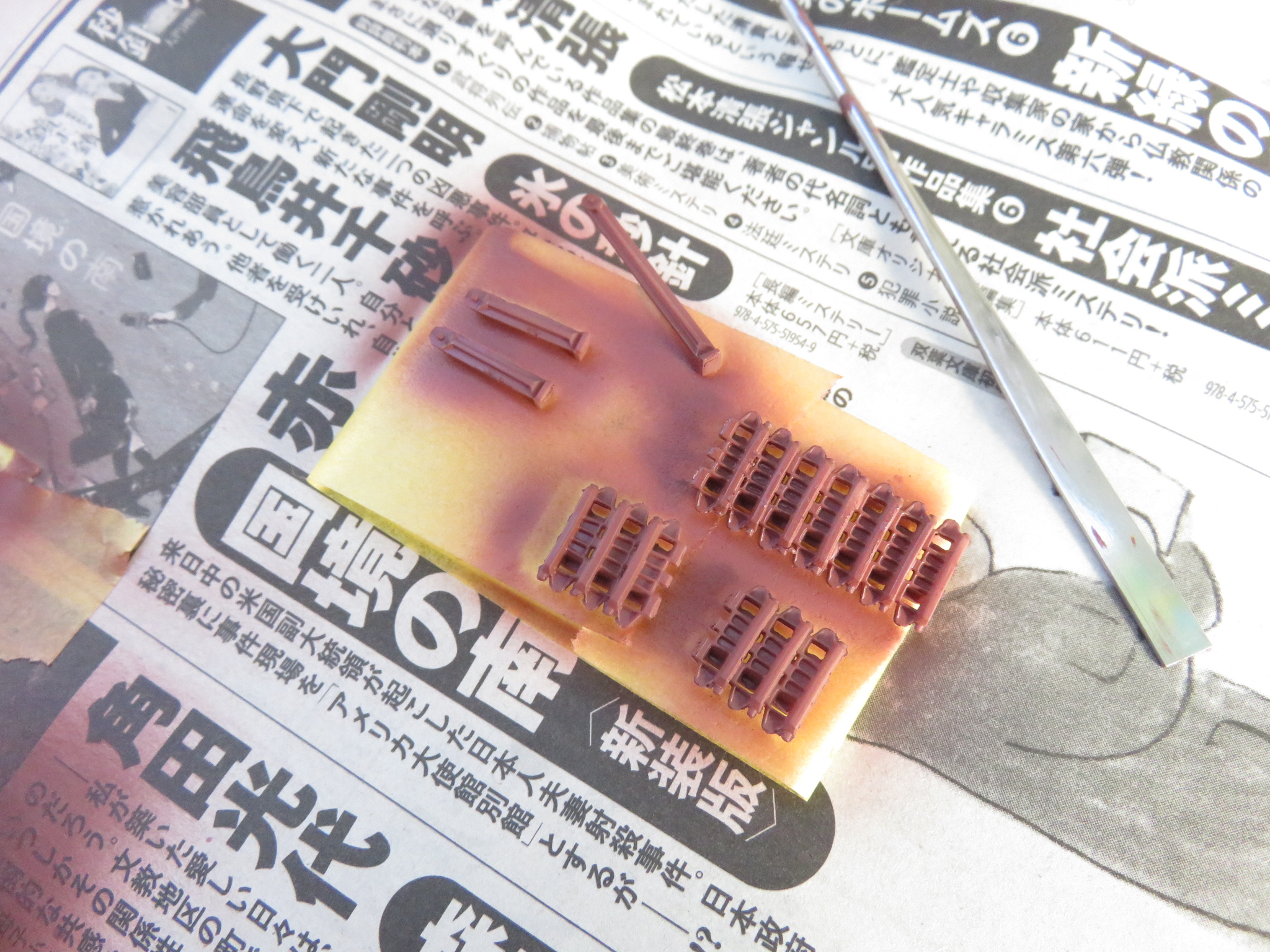

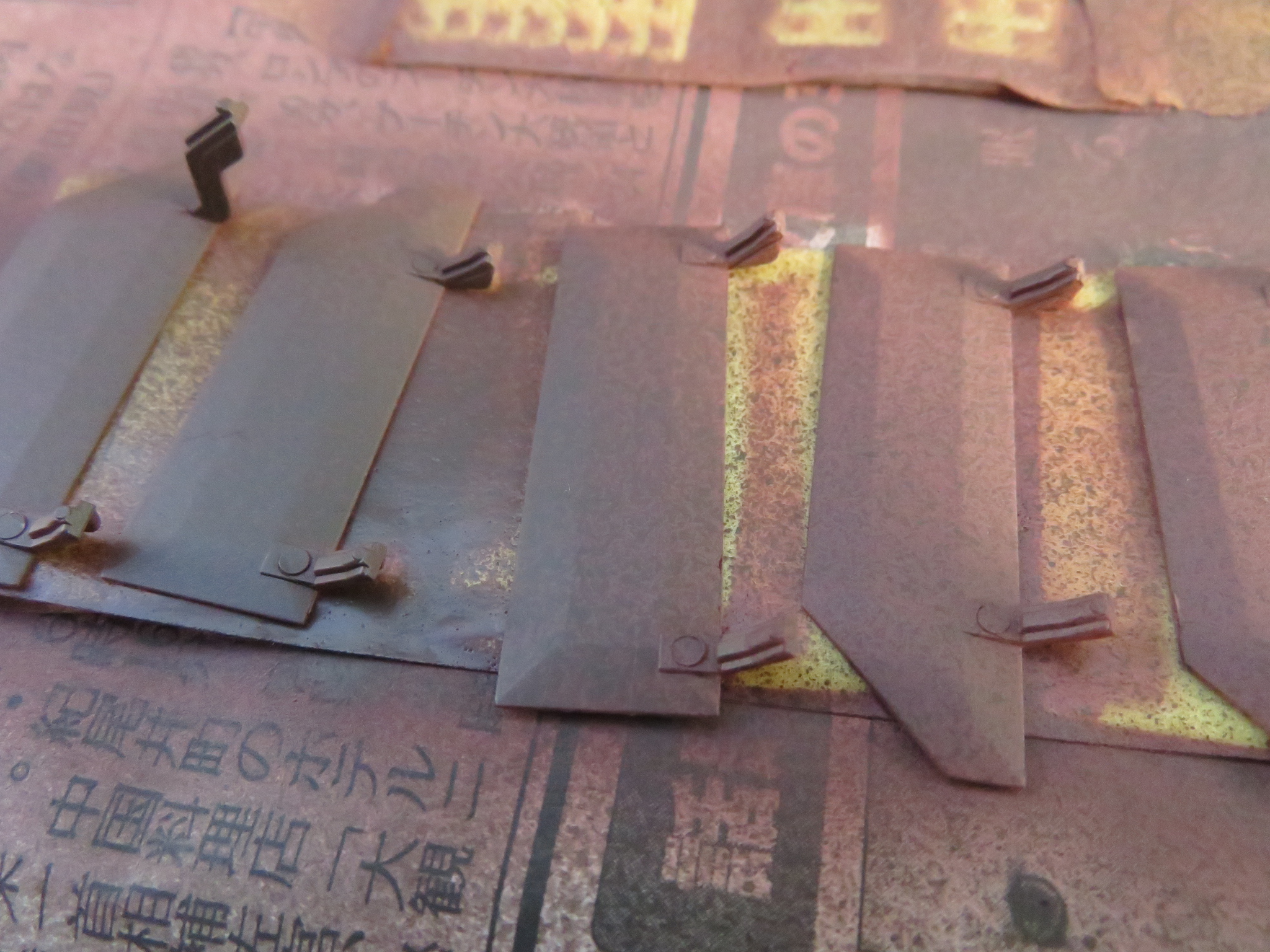

予備履帯とそれを固定するためのパーツもしっかりサーフェイサーしちゃいます。小さいパーツなのでエアブラシの噴射で飛ばないようマスキングテープに貼り付けて塗装します。

…が、マスキングテープの粘着力が強かったせいで、引っぺがした時に塗布したサーフェイサーごと剥がれてしまった。ここで塗装の剥がれを再現してどうする…。

サイドスカートとこと「シュルツェン」も同じようにサーフェイサーを吹く。

このシュルツェンはいわゆる「追加装甲」で、車体の側面に鋼鉄板を取り付けて「対戦車ライフル」の攻撃から車体を守るのが目的でしたが、車体との空間を設けて取り付けられるため、「成形炸薬弾」の威力を軽減させる効果もあるそうです。

そんなシュルツェンは履帯と転輪を車体に接着してからでないと取り付けられないので、早く転輪と履帯を塗装して本体にくっつけたい。

続いて本体。

戦闘室部分はノッペリとしているおかげで塗装しやすいですが、車体下部の入り組んだ部分はハンドピースが入りづらいので地味に苦労しました。

あと、車体の後部にある「エンジングリル」には網状のエッチングパーツが付いており、ここは注意して塗装しないと塗料で網目が詰まってしまいます。

…というわけで一通りサーフェイサー塗装が終了。ネズミ色だったヘッツァーも今ではイモみたいな色になりました。

ここで次の塗装に入るのですが、その前に「Mr.シリコーンバリアー(離型剤)」をフェンダーやシュルツェン、マフラーなどなど「あ、ここ剥がれそうやな」ってところに筆で塗ります。

愛車の塗装が剥がれると発狂しそうになりますが、戦車模型ではいかにリアルに塗装を剥がすかで発狂しそうになります。保険は降りませんが乗員も降りることはないでしょう。

シャドー吹き(影の塗装)

お次は車体全体に影の色を塗り、奥まった部分など塗料が行き渡らないところ(エアブラシのコントロールの関係で塗装が難しい場所)を暗くしていきます。

これをやることで塗り残しがあった場合もある程度誤魔化せたりしますが、本当の目的は後に行うハイライト塗装とあわせてで明暗差を出し、車体をより立体的に見せるところにあります。

この明暗を出す方法も色々ありますが、私はクレオスの「マホガニー」を車体全体にブワーッと塗って、その後に光が当たりそうな部分に明るい色を吹く…という手法でやっています。

しかし、サーフェイサーにつづいてマホガニーもエアブラシで全体塗装となるため、なかなか時間がかかります。なので面倒だと思う人は缶スプレーで塗装を推奨。

…ってなわけで今回は影の塗装は缶スプレーで行うことにしました。

思えばエアブラシを購入してからこういった缶スプレー塗料はほぼ全くと言っていい程使っていないので久々の登板となります。

ちなみにこのマホガニーの缶スプレーは2作目の「オストヴィント」の時に使ったモノの余り。多分まだ残ってると思いますが、途中で無くなったら観念してエアブラシで塗装します。

…しかし、いざ缶スプレーでマホガニってみたところ、塗料の粒子が粗すぎるせいで全体的になんかビチクソな感じになってしまいました。

一応ちゃんと温めてシャカシャカ振ってからスプレーしましたが、寒いせいで塗料が粒になって出てきます。

なので部屋に戻り、ストーブの前で缶スプレー(と自分)を軽く温めて再度挑戦したのですが、それでもイマイチでした。缶スプレーじゃなく私の腕が悪いだけと信じたい。

…で、結局観念してエアブラシでマホガニー塗装することにしましたよ畜生。

サーフェイサー塗装の時と同じように、奥まった部分や隅っこまでまんべんなく塗装して、イモだったヘッツァーが今度はチョコレートっぽくなりました。

ただ、ヘッツァーの平ぺったい車体だとゴキブリみたいなので早く次の塗装に入りたい。

ハイライト塗装

ドイツ戦車は基本塗装は「ダークイエロー(ドイツ語でドゥンケルゲルプ)」が指定されていますが、ハイライト塗装ではダークイエローよりも更に明るい「イエロー」を使い、日が照りそうな所を中心に塗っていきます。

本当はイエローよりももっと明るい「サンシャインイエロー」の方が良いかもしれません。今のイエローが無くなったらそっち使ってみようと思います。

なお、このイエローはハンドピースを近づけ過ぎたり長時間吹き付けると簡単にビチクソになるので意外に扱いが難しい。

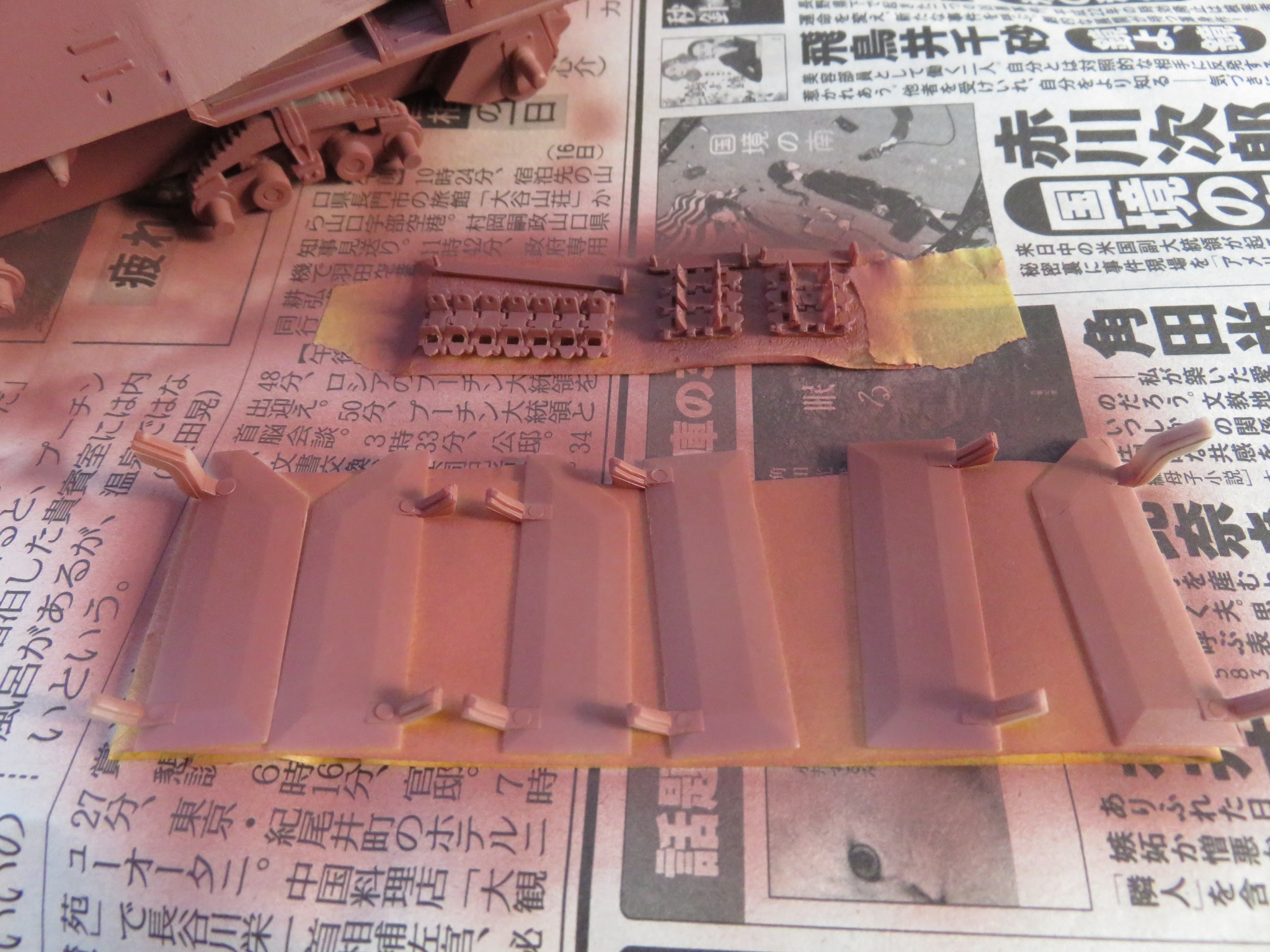

明るいイエローは平面を中心に濃く塗っていき、影になりそうな部分は下に塗ったマホガニーを残します。

上の写真はシュルツェンを試しに塗ってみたのですが、中心は濃く塗って、端っこ部分はマホガニーの色が残る程度に薄くしてみました。

車体部分も同じようにイエローを塗ってみました。

次回行う車体塗装で塗るダークイエローは影の色となるマホガニーが残るように塗ります。

前作のティーガーIではこのマホガニーの部分も塗りつぶしてしまったので、長時間かけた下地塗装の効果があまり得られなかった。今回は失敗するまい…。

まとめ

以前は下地塗装と本塗装(車体塗装&迷彩塗装)を一度にやっていたのですが、「影の塗装」で全体塗装がもう1つ増えてしまったため、無理にぶっ通さずに分けて行うことにしました。

全体をまんべんなく塗装するのであれば、エアブラシよりも缶スプレーでやった方が手っ取り早いですね。

次回はいよいよヘッツァーの迷彩塗装となります。あの迷彩模様はどうやって再現すべきか、今のうちに調べておきます。