どうもこんにちは。

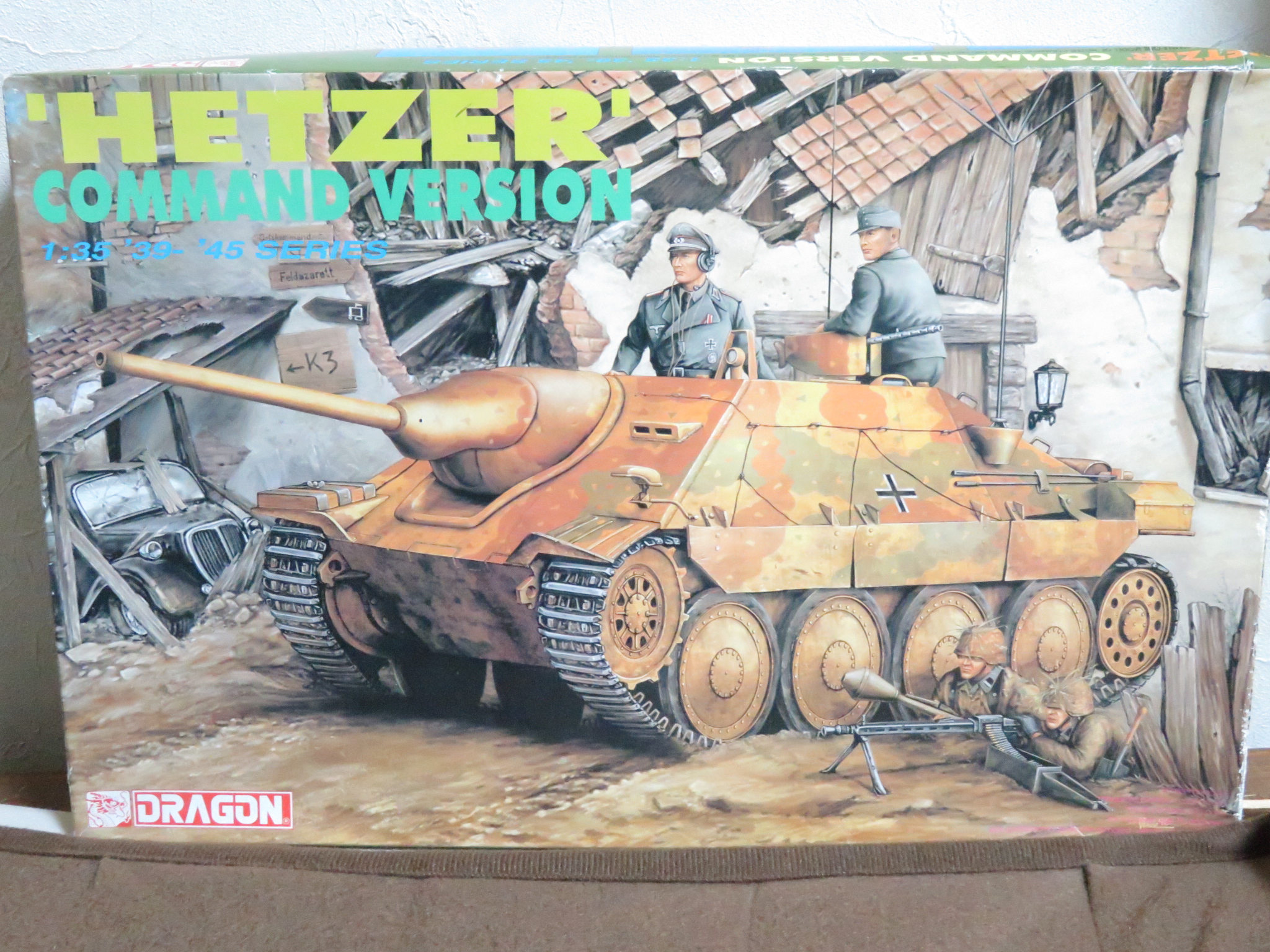

現在製作中のドラゴンの「軽駆逐戦車ヘッツァー」ですが、組み立てが完成して「さぁ塗装だ!」といったところまで来ましたが、ここ数週間なーんにもしてない状態でした。

先日のホビコレの福袋といい、私が個人的に欲しくて購入したキットといい、積みプラが増えて後がつっかえている状態もあり「こりゃマズい…」と思い、日曜日に重い腰を上げて塗装をしました。

↑今までのヘッツアー製作日記はこちら。

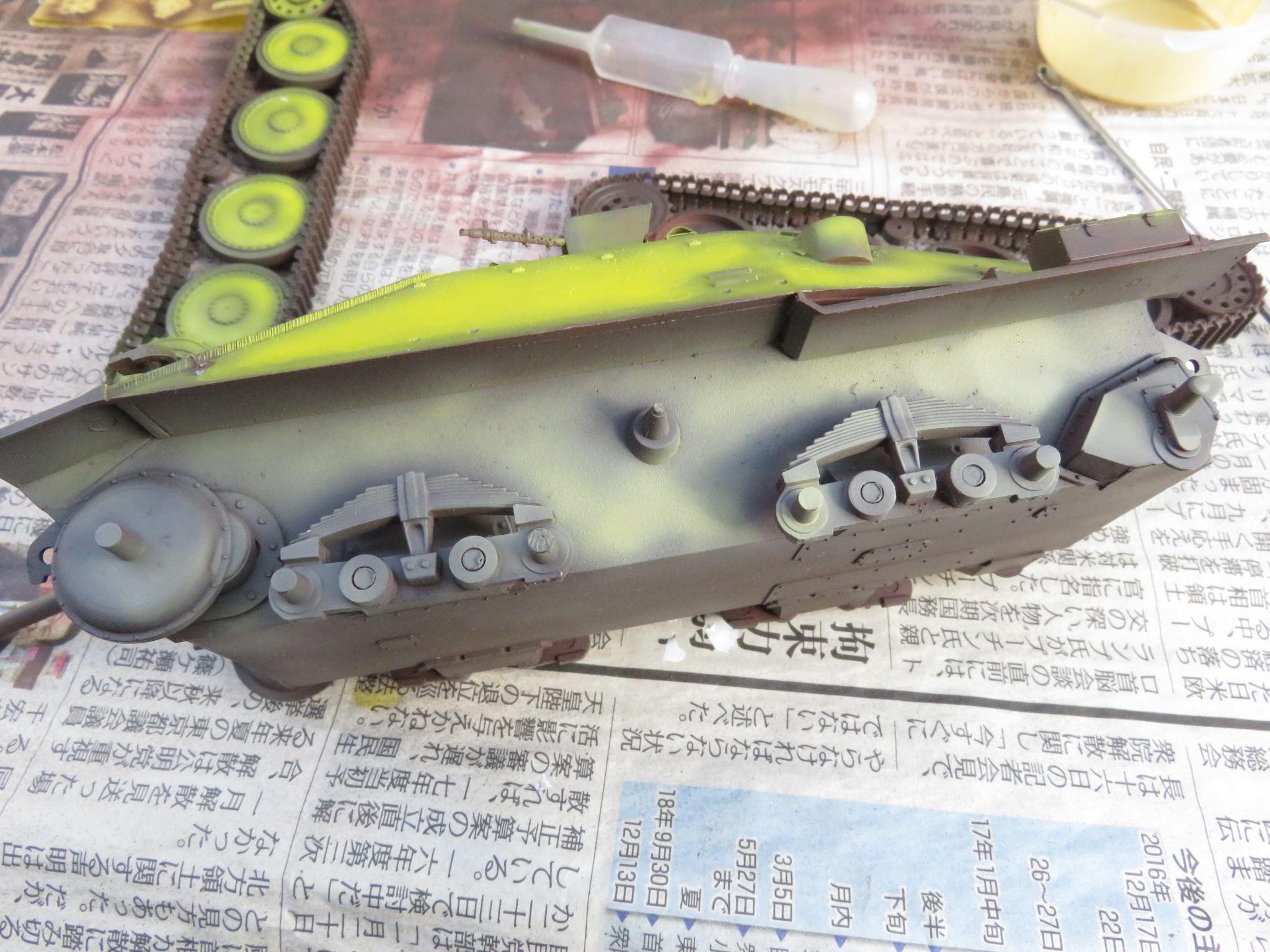

ちなみにヘッツァーはどうなっていたかというと、サーフェイサー塗装したあとに、影の色をとしてマホガニー、日光が当たる場所にイエローをそれぞれ吹き付けてやりました。

下地処理は終わっているので「あとは本塗装や!」ってところで寒いだの眠いだのなかなかエアブラシの機材を引っ張り出す気になれず、時間だけが経過してしましました…。

このままヘッツアーをお蔵入りにするわけにも行かないので、車体塗装をしていきます。

軽駆逐戦車ヘッツァーの車体を塗装をしてやった

さて、今回は車体塗装ということで、ヘッツァーを「ダークイエロー(ドゥンケルゲルプ)」でまんべんなく塗装します。

本来は「下地塗装」と「車体塗装(基本塗装)」・「迷彩塗装」は分けて行うのですが、今回は後述の理由によって車体塗装のみ行いました。

もちろん迷彩塗装も後々行うので、そちらが終わったらこの記事に追加する形で更新していくつもりです。

ヘッツァーは塗装しづらい形をしておる

ヘッツァーは地味に面倒くさい構造をしています。

どう面倒くさい構造なのかというと、車体の側面に「シュルツェン」という装甲板があり、そいつを先に取り付けると塗装が困難になる…どころか「ロコ組み」で外した履帯や転輪がつけれなくなります。

なので、シュルツェンは最後に取り付けるとして、

- まず”ロコ組み状態”の履帯や転輪を外し、車体奥を塗装。

- 取り外した履帯や転輪も塗装

- 車体に転輪&履帯を接着

- 最後にシュルツェンを取り付ける。

…と言った感じに、ヘッツァー作ったことがある人ならわかる”なかなか面倒くさい構造”も私をサボらせる原因の一つだったりします。

なお「キングタイガー」も似たように車体側面にシュルツェンが付くので塗装が面倒くさそうです。いつか作るかもしれませんがきっと塗装は遅くなると予想。

くっそ寒い中でのエラブラシ塗装

冬だから寒いのは当たり前なのですが、1年で1番寒いと言われる1月に外に出て塗装作業は地獄である。特に今回は前日の朝から雪が降っており、塗装当日も北風がビュービュー吹いてる状況。

さすがに雪が降っては塗装が出来ぬと、1日延期しましたが、雪よりも北風の方が寒かった。

塗装スペースは積もった雪が残っています。なのでまずは除雪から始まりました。

こちらは冬でも滅多に雪は降りませんが、たまーに降ると寒さがぜんぜん違う。なんというか骨まで凍りつきそうな寒さである。

まぁでも東部戦線はこの比じゃないくらい寒かったと思います。

これから塗装をするヘッツァー君。心なしか寒さで縮こまっているように見えます。

ダークイエローにフラットホワイトを混ぜたものを使用

今までドイツ戦車の車体塗装をする時に車体色としてクレオスの「ダークイエロー」を使ってましたが、いくつか戦車を塗装しているうちに「なんか暗くないか?!」と思うようになりました。

そりゃ”ダーク”イエローだから暗くないとおかしいですが、ドイツ戦車の車体色としてはちょっと暗い気がします。

なので今回は「フラットホワイト」を少々混ぜて、ややクリーミーな感じに調色してみることに。

もしこれが良さそうなら今後もこの色を使うし、ダメならその上からダークイエローを塗ってやればグラデーションになります。物は試しようです。

まずは目立たない車体の奥に試し吹き。

実物車両はこの部分も塗装しているかどうかはわかりませんが、せっかくロコ組みにしたので、奥まった部分も塗ってやりました。

ただ、車体上部など目立つ部分に比べるとやや控えめ。

続いて転輪部分もシャーっとやや大雑把に色を載せていきます。

下地処理としてマホガニーとイエローを置いたお陰か、部分的に明るかったり暗かったりといった差が見受けられました。

単色よりもこういった明暗差があったほうが自然な感じがします。

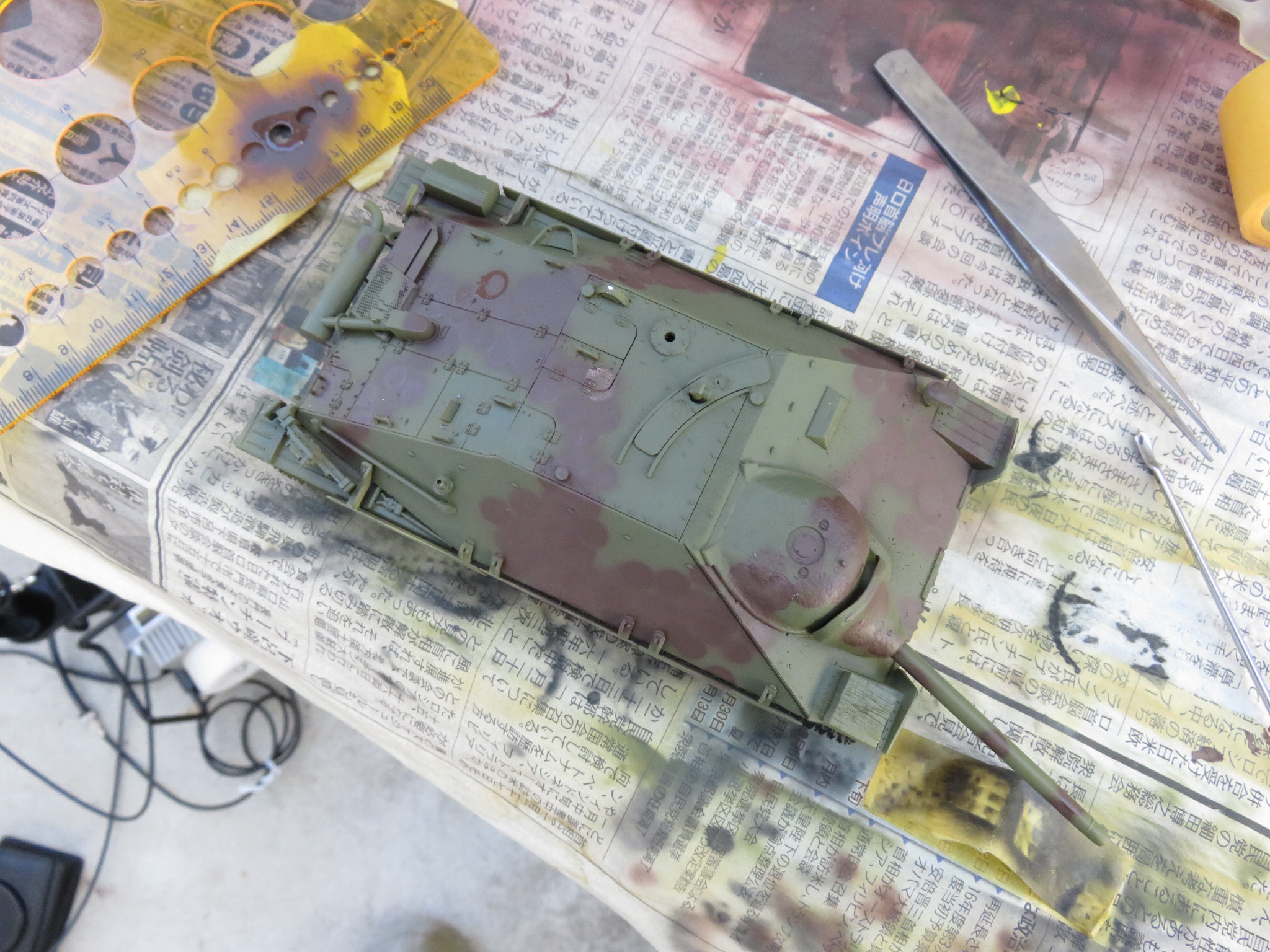

続いて車体も塗装。今回は下地のマホガニーが残るよう注意しながら全体を塗装しました。

その結果、上の写真のように同じ色でも明るいところ暗いところが分かれて「影」みたいなのが出来ました。

ただ、今振り返ってみるともうマホガニーはもうちょい残しても良かったかな?

車体塗装を終えたヘッツァーはこんな感じ

と言った具合にまずは車体色のダークイエローを塗装しました。

本当はこのまま迷彩塗装も行おうかと思ったのですが、あまりに寒かったので断念。翌日は仕事だから無理は出来ません。

影の部分を拡大してみるとこんな感じ。

ダークイエローの下にうっすらと残るマホガニーのおかげで色が単一にならず、明暗差や実際の戦車の塗装でも起きる「塗りムラ」みたいなのが再現できます。

…というのが1月15日のエアブラシ塗装作業です。

寒さに負けて途中でほっぽり出した

寒かったので今回は無理せず途中で切り上げましたが、今週の週末に再度塗装し忘れた部分をもう一度ダークイエローで塗装し、その次の迷彩塗装を行っていく予定です。

ただ、ヘッツァーの迷彩塗装といえば、グリーンを基調にしたものが多いようで、ダークイエローをベースにしたのはちょっとマズかったかなと悩み中です。

あわせてヘッツァーの迷彩は独特な模様をしているので、エアブラシとはいえアレを再現するにはコツがいります。このへんは次の塗装までにどう再現するか考えておきます。

日を改めて足回りを塗装

日を改めて次の週の日曜日、塗装を再開します。

先述の通り、パーツを先に付けると塗装が困難なヘッツァーの構造なので、前回はひとまず車体全体(履帯や転輪で隠れる部分も含む)をバーッと塗装しました。

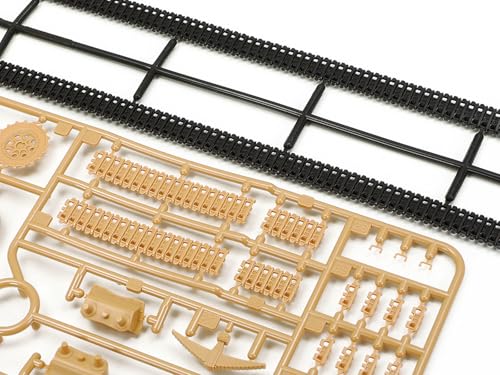

で、今回は「さっさとパーツを本体にくっつけたい」という考えから車体ではなく足回り、つまり履帯や転輪を塗装することにしました。

ちなみに塗装する足回というのがコレ。転輪やら履帯やらをささっと塗装して車体にくっつけるところまでを予定しています。

転輪のゴム部分の塗装

ひとまず「黒い部分を先にやってしまえ!」と、まずは転輪のタイヤ部分を塗装してやることにしました。

…が、エアブラシ一式準備して「いざ塗装!」というタイミングで、タイヤの塗装で使っていた「つや消しブラック」が空なことに気付いて慌ててホビーショップに買いに行くという…。

こうならないように、使用する塗料がちゃんと残ってるか確認してから塗装準備をしましょう。

なお、私はタイヤ部分はエアブラシの場合はMr.カラーの「つや消しブラック」(あるいは筆塗りでタミヤアクリルの「XF-1 フラットブラック」)をいつも使っていますが、ショップには「タイヤブラック」という塗料もありました。

このタイヤブラックというドストライクな名前の塗料もちょっと気になっているので、また気が向いたら買って使ってみようかなと思います。

ということでまずはエアブラシを細く絞ってタイヤ部分を黒く染めていきます。

転輪部分や遊動輪にもはみ出しちゃっていますが、ここには後々ダークグリーンやレッドブラウンを塗っていくので全く気にしていません(もちろんキレイに塗ることに越したことはありません)。

履帯の塗装

で、このままゴム部分の塗装に使ったつや消しブラックにジャーマングレーとレッドブラウン(いずれもMr.カラー)を少々加えて履帯用の塗料を作ります。

…なお履帯用の塗料はどんなのが良いかよくわからず「とりあえずフラットブラックとジャーマングレー混ぜときゃいいや」的な感じでやってます。困った子です。

ちなみに私が読んだ書籍での履帯の調色は、

- 最初にMr.カラーの「ダークアース」を全体に塗り、次にタミヤアクリルの「XF-1 フラットブラック」、「XF-52 フラットアース」、「XF-64 レッドブラウン」を溶剤をやや多めにして混ぜたものを筆でピタピタと塗っていく

- タミヤアクリル「XF-1 フラットブラック」と「XF-10 フラットブラウン」を混ぜたものを筆塗りする

といった方法がありました。

黒やグレー、赤茶色を調色して「これや!」ってのを探してみるといいかもしれません。

ただ、この履帯部分は後のウェザリングで泥や砂の付着を再現させることを考えると、そこまで拘り過ぎなくても良いのかなとも思ったりします。色々悩みますね(笑)

そんな具合にあれこれ考えながらエアブラシで履帯を染めていきました。

なお履帯を塗装する時にも毎回書いていますが、履帯はデコボコしているために一方向からエアブラシを走らせるだけでは塗り残しが出来てしまいます。

なので、様々な角度から確認して塗り残しのないようにエアブラシを走らせていきます。

特にセンターガイドの根本や履帯を留めるピンなどがある側面などは見落としがちなので注意。

転輪の塗装(ダークグリーン)

ここまで黒系の色を塗っていきましたので、続いては転輪にも色を付けていきます。

ヘッツァーの転輪は従来のドイツ戦車に見られるウネウネとした迷彩模様ではなく、ダークグリーンとレッドブラウンが交互になるように転輪単位で色を塗り分けていました。

なので塗装に関しては非常に楽です。ハミ出しさえしなければ。

ということでまずはダークグリーンを塗って差し上げました(色の配列は左右で異なるようにしてあります)。

そしてこのあと上の写真で言うイエローの部分にレッドブラウンを塗装しようと思ったのですが

ポツ…ポツ…

…と、小雨が降るせいでまた塗装を中断。おいこらクソ天気!雪だ雨だブリブリ降らすンじゃない!塗装が全然進まないだろォが!!!!!

そんな私の怒りに逆ギレするように雨はますます強くなり、泣く泣く機材を洗浄して退却。

しかし全部片付け終わった頃に雨が止むという…。とことん人をコケにした天気である。いつか覚えてろよ。

またしても悪天候で塗装が終わらず…

ということで今回も塗装が途中までしか進まず。

「3号突撃砲」の代替であるヘッツァーなのに延期を繰り返して生産が大幅に遅れるという状態です。

OKH(ドイツ陸軍司令部)が聞いたら泣き出す状況です。

ひとまず足回りを塗装したヘッツァー君はこんな感じになりました。雨降るのがあと10分遅ければレッドブラウンも塗装できて車体に接着!ってなってただけにちと悔しい。

なお反対側はこんな感じ。若干迷彩模様が入ってますが、これは車体色がダークイエローではなくダークグリーンにした方が良いのかなと思ってやったもの。

というわけでまた一週間ほど模型製作が滞るわけですが、当ブログではお馴染みの「●●の生産が遅れるのでメーベルワーゲンを作る」というように時間稼ぎで別の戦車を作ろうかとも考えています。

ということで、ここまでが1月22日までのヘッツァー塗装となります。

今度こそヘッツァーの迷彩塗装を終わらせる!!

寒さや悪天候のせいで延期が続いたせいで、今回がヘッツァー塗装チャレンジの3週目です。「三度目の正直」という言葉があるように今回で塗装を終わらせたい…。

幸いなことに、この日は雲ひとつない大快晴で、気温も高めという好条件に恵まれたので、これで塗装が終わらなきゃもう諦めて次の戦車作ります。

ちなみにヘッツァーはこんな感じになっています。

車体には若干ですがダークグリーンで迷彩模様を描いていますが、迷彩塗装の参考にと資料を読み漁っていると、ヘッツァーはダークグリーンがベースとなった迷彩模様が多かった。

なのであれから色々考えてみたのですが、車体色をダークイエローからダークグリーンに変更して、改めて迷彩模様を描こうと思いました。

車体全体をダークグリーンで塗り直す

ということで、ダークグリーンを車体全体にブワーッと吹き付けていきます。

使用したのはいつも通り、Mr.カラーのダークグリーンを使用。溶剤で薄める以外は特に調色はせず、そのまま使いました。

ということで、まずは緑色にしました。

今までずっとダークイエローを車体基本色として使ってきたので、緑一色の戦車というのが新鮮です。ドイツ戦車ではなくソ連の戦車を作っているような錯覚。

同じようにシュルツェンや予備履帯の固定具、車載機銃の防盾などもダークグリーンに再塗装します。

レッドブラウン塗って履帯やシュルツェンを組み立てる

続いては転輪をレッドブラウンで塗装します。

先週の塗装ではこのレッドブラウン塗装をやろうとした直前で雨が降り、あと一歩のところで履帯と転輪が塗装できず、本体に取り付けられませんでした。

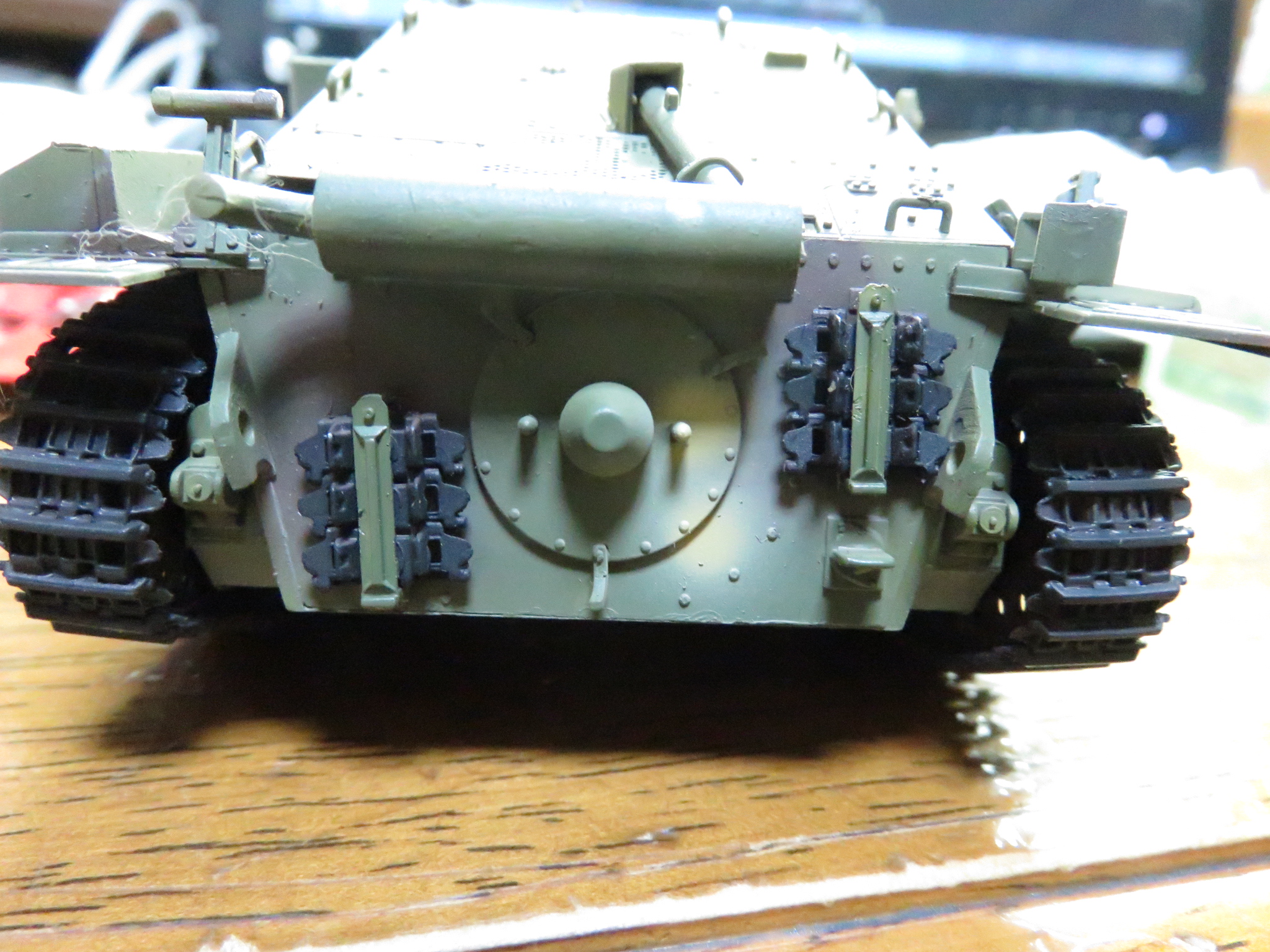

転輪のレッドブラウン塗装が無事に終わったので、車体に接着します。

嗚呼、ようやく戦車としての形が出来上がった…。

続いてシュルツェンも車体に取り付けます。

…が、塗装した上に接着するので、塗料がドロッと溶け出してグジュグジュになったので、この部分だけ再度塗装するハメに…。

接着剤で塗装が溶けてグジュグジュになるのが嫌なので、”全部パーツ付けてから塗装したい派”ですが、車体構造の関係でなかなかそれが叶わず…。

「光と影の迷彩」っぽいものを描いてみた

さて、いろいろ遠回りしましたが、ようやく車体の塗装やパーツの組み付けが終わったので、ここからがある意味本番となる「迷彩塗装」に入ります。

ヘッツァーは今まで手がけてきた戦車たちのような迷彩とは異なり、一般的に「光と影の迷彩」とか「アンブッシュ迷彩」と呼ばれる、木漏れ日が差し込んだような斑点の入った迷彩模様となっています。

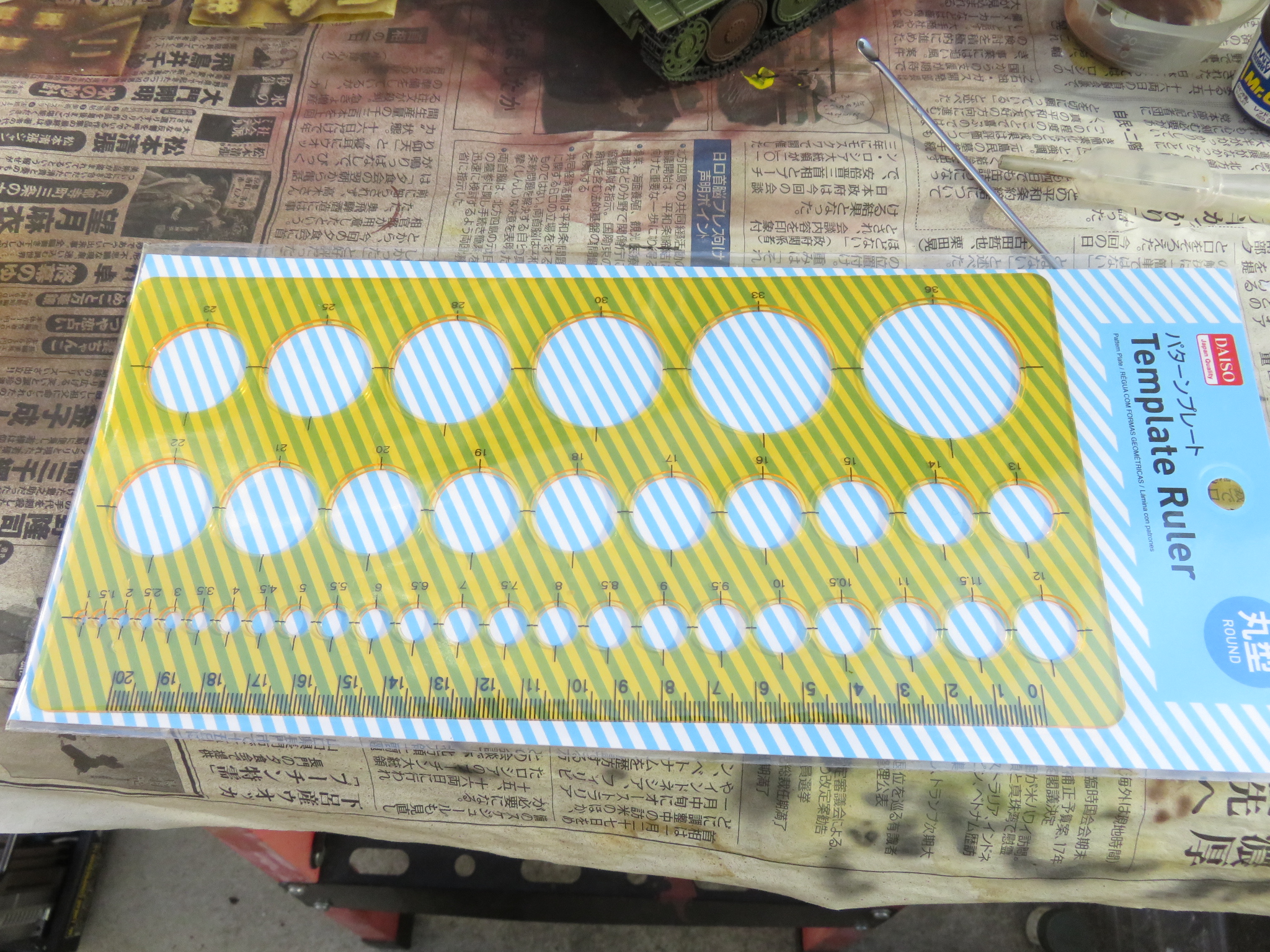

従来の太めの曲線を描いた迷彩模様の上に面相筆などでポツポツと点を描いていけば再現できます。…が、参考にした資料(画像)を見てみると、ヘッツァーではこの斑点が砂時計のような楔(くさび)形になっていました。

このような模様を再現するには、丸い円をスタンプのようにポンポンと押して、その隙間が楔形などに見えるのではないかと思いました。

また、ヘッツァーの迷彩の特徴でもあるギザギザとした模様も、円を組み合わせることによって出来る物で、ここは一つ、いくつか円を描いた迷彩模様にしてみるかと思った次第です。

…ということで、あれこれ考察していますが、まぁ円をたくさん描ければいいやって感じですが、問題はどうやってその「円」を車体に描くか。

なにか良いアイテムないかなぁと百均に立ち寄ったところ、上の写真のような円を描けるシートが売っていたので購入。

このシートをステンシルのように上手いこと使えばおそらくキレイな円が描けるに違いない。

ということで、試行錯誤しなはら5mmサイズの円をいくつか描いていきます。

この調子で1つ1つ円を描いていきます。

エアブラシ塗装で使うハンドピースをシートに近づけすぎるとビチクソになるので、少し離した状態で吹き付け、1つ1つ確認しながら塗っていきます。

で、今回は5mmの穴だけを使いましたが、それ以外も大小いくつかの穴を使用したほうがより楔形っぽいマーキングが作りやすいかと思います。

まずは一通りレッドブラウンを塗ってみるとこんな感じ。

今思うとダークグリーンの上にレッドブラウンを塗ると発色が悪いので、先にダークイエローを塗ってからレッドブラウンを塗ったほうが良かったかもしれません。

同じようにダークイエローでも円を描いていきます。

こちらはレッドブラウンよりもクッキリと色が映えています。

なんだか丸いシールをいくつも貼り付けたかのような奇抜な模様になっています。

円と円の隙間を見るとたしかに光と影の迷彩で見られる模様ができています。

こちらは反対側。やはりレッドブラウンがちょっとドンヨリした感じになっています。

なお、この楔形の斑点は、同じく百均で買った「丸ラベル」という円形のシールを組み合わせることで再現することもできます。

このようにシールを組み合わせると隙間ができるので、そこを車体に当てて、その上からエアブラシを吹けばOKというものです。

ただ、上の写真では同じサイズの円を組み合わせているので穴の間隔が広いため、もう1つ小さいサイズのシールを用意して上手く組み合わせることで間隔を狭めると良いかと思います。

あとこのシールは接着力が弱いので、何かしらの方法で補強しておくのを推奨します。

予備履帯の取り付け

車体の塗装が一段落ついたので、長らく放置していた予備履帯とその固定具を車体に取り付けます。

取り付け場所は3つでうち2つは上の写真のように車体後端に取り付けます。

もう一つの予備履帯は戦闘室後部中央に取り付けます。

まとめ

ようやくヘッツァーの迷彩塗装が完了しました。

ここまで寒いだの天気悪いだので3週間も延期してしまい、「ケーリアン」の時以来の長丁場となりました。ちっこい駆逐戦車のクセに手こずらせやがって…。

で、迷彩塗装が終わったヘッツァーはこんな感じになりました。

反対側はこんな感じ。

先程も書きましたが、ダークイエローベースの車体ばかり作ってきたので、ダークグリーンベースの車体というのはなんとも斬新な感じがします。

何にせよ、ようやく塗装が終わって次の作業に進めるのでホッとしています。