どうもこんにちは。

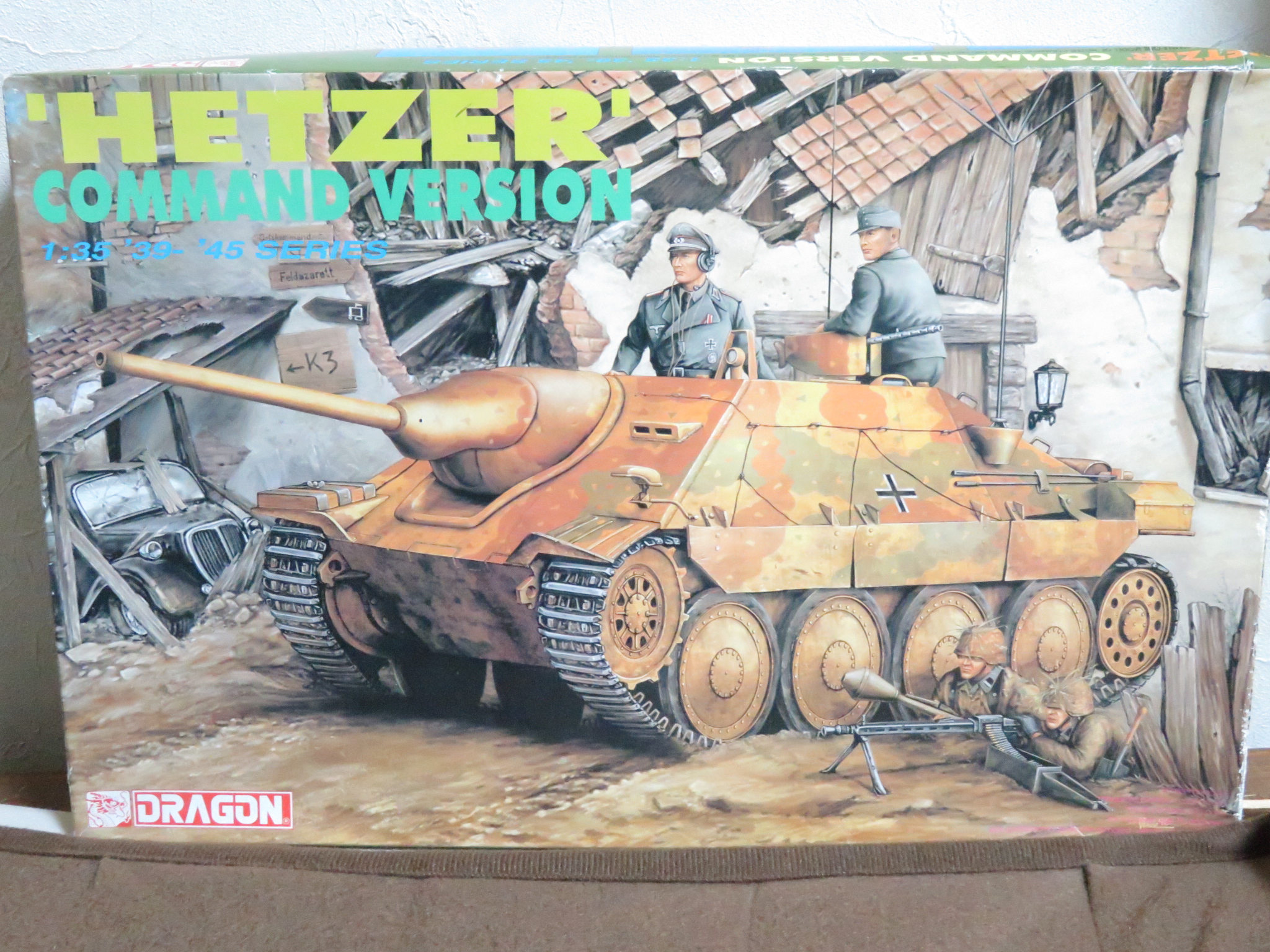

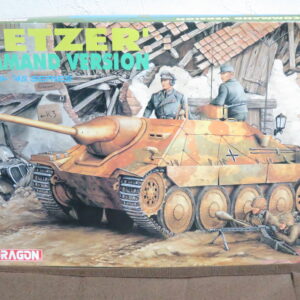

先日紹介したドラゴンのヘッツァーを今回から作っていきます。

いつもながら無駄に写真を撮影しまくったので、戦車模型を作ったことがある人もそうでない人もじっくり製作日記を楽しんで頂けたら幸いです。

今回は足回りの製作を行いました

↑今までのヘッツァー製作日記はこちらから読むことができます。

足回りを組み立てよう

戦車模型製作はだいたいが足回りからのスタートです。転輪を組み立てたり、その転輪を取り付ける”基部”となるサスペンションを作ったりといった作業ですね。

でも、たとえスタートラインが同じでも、作る戦車によって足回りの構造は異なるので、毎回新鮮な気持ちで作ることができます。

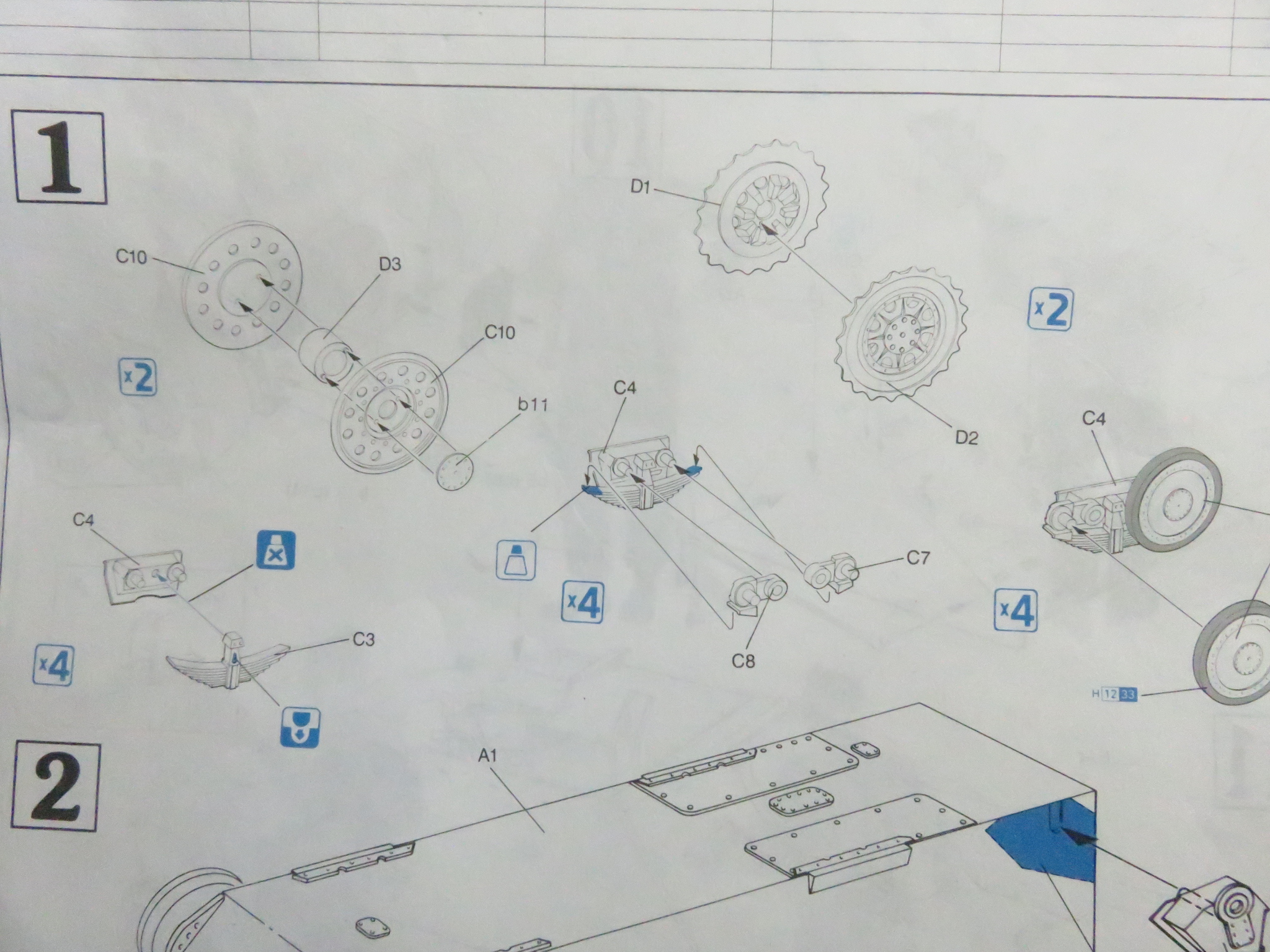

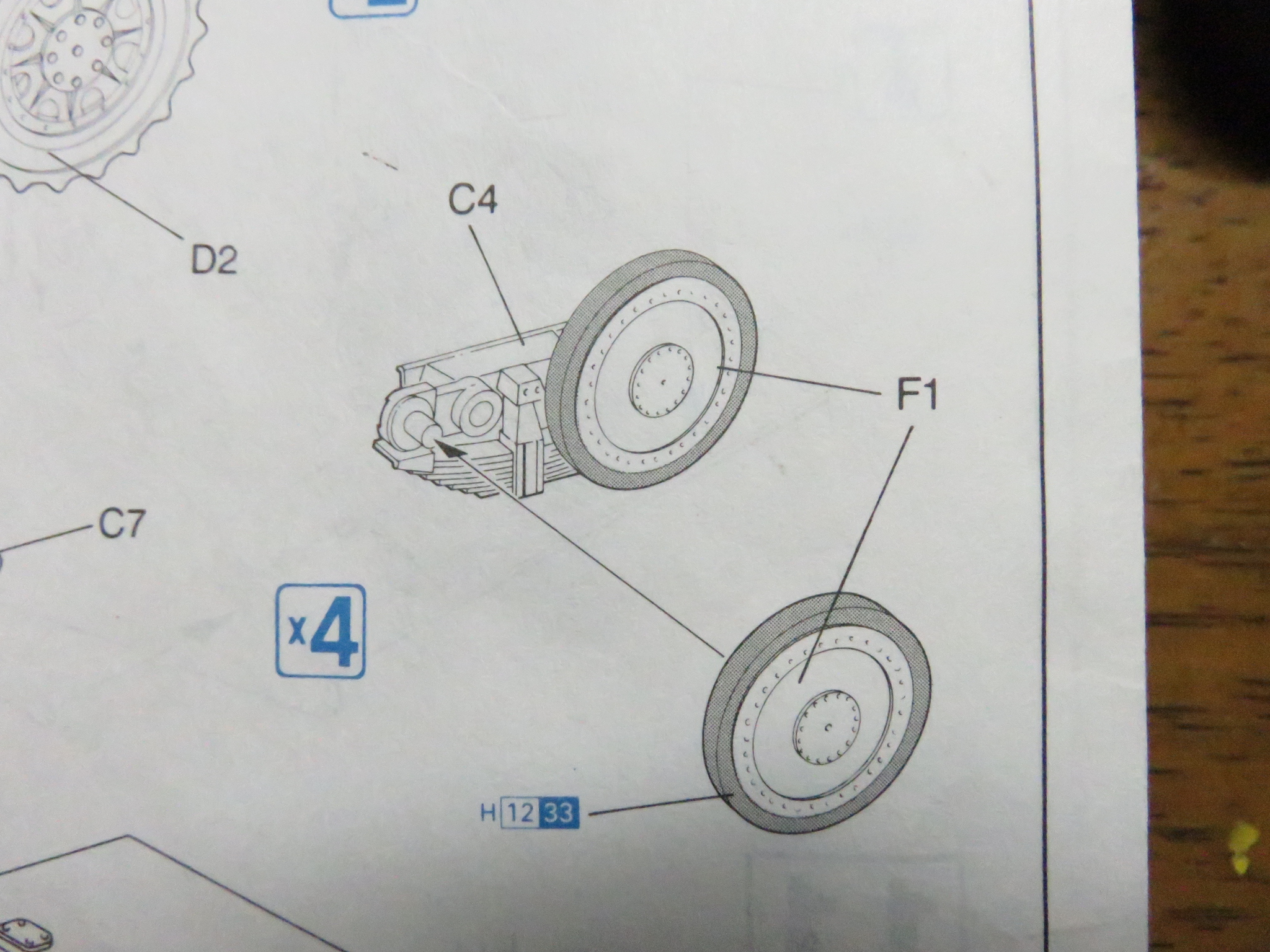

説明書は1番。タミヤでもドラゴンでもだいたい最初はこの転輪づくりでジリジリと神経をすり減らします(笑)

各種転輪の組み立て

まずは遊動輪。円柱状のパーツを挟むように円盤パーツを2枚取り付け、中央にハブキャップを装着します。なんかミシンで使うボビンのような形。

余談ですが、過去の戦車プラモ製作日記では「誘導輪」と記載しましたが、以降は「遊動輪」と記載しようと思います。遊動輪の英語がIdler Wheelなので、そっちにしたほうが良いと思ったのです。

実際に、遊動輪は履帯のたるみを矯正するために前後に動かせる(=遊びがある)転輪なので尚の事。遊びは大事ですよ、製品においても人生においても。

で、遊動輪なのですが、よく見ると正面に4箇所押し出しピンの跡が残っております。この手の”実物には無いけど模型にはある余計なもの”であるピン跡を消すには

- そのまま削る

- パテを盛って削る

といった方法があるのですが、ピン跡がえらいところにあるのでどちらもやり辛いなァ…と。

仕方ないので少々粗め(120番)の紙ヤスリをめっさ小さくして、そいつでショリショリと削った後に400番、1000番の順で整えたらかなり目立たなくなりました。

ほんの少しだけ残っていますが気にならないレベル。それでも跡が残ってると言う輩がいたら「小銃の被弾痕や!」と言って誤魔化します。

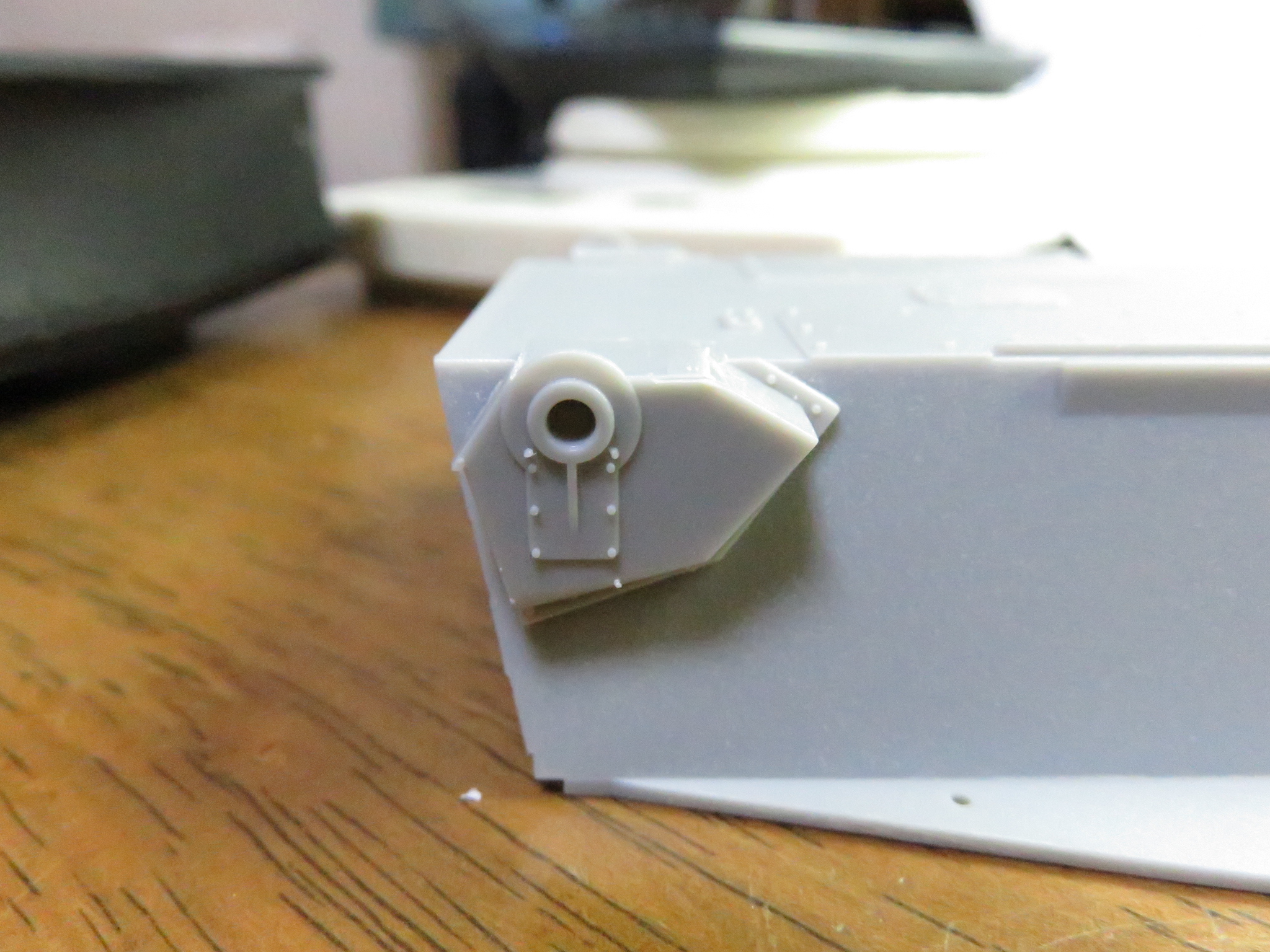

こちらは遊動輪とは反対側にある起動輪。

2枚を貼り合わせるだけなので組み立ては楽ですが、手こずったのはゲート(切り離すために一回り細くなっている部分)の位置でした。

今までの起動輪の場合は、ギザギザのてっぺんにゲートが引っ付いていましたが、ヘッツァーの起動輪はよりによってギザギザの”谷間”にゲートがありました。

そのせいでニッパーが届かないし、ゲートの処理もやり辛いことスターリングラードのごとし…。

横着なことをすると隣接する起動輪の歯までえぐりそうなので、ニッパーだけでなくカッターナイフや紙ヤスリを駆使して削り取ってやりました。ゲートと一緒に自分の精神も削ってるような気がします。

説明書とは順番が前後しますが、そのまま転輪も整形しました。

今回の転輪は4号(対空)戦車のように2枚を貼り合わせて作るのではなく、ティーガーとかのような転輪を交互に重ねる千鳥式転輪(オーバーラップ転輪)でもなく、1つのパーツで出来た転輪を8枚用意するだけ。

ぶっちゃけ今まで作ってきた戦車のどの転輪よりも楽です。ティーガーや4号もコレにすりゃいいのに。

…そんな具合にブツクサ文句垂れながらも無事に転輪の組み立て・整形が終わりました。疲れたので転輪の代わりに私が転がりたい。フカフカのソファーに。

サスペンションの組み立て

転輪が終わったのでお次はその転輪を取り付けるサスペンションを組み立てていきます。

ヘッツァーのサスペンションは、38(t)戦車や4号戦車などにも使われている「リーフスプリング式」のサスペンションとなってます。

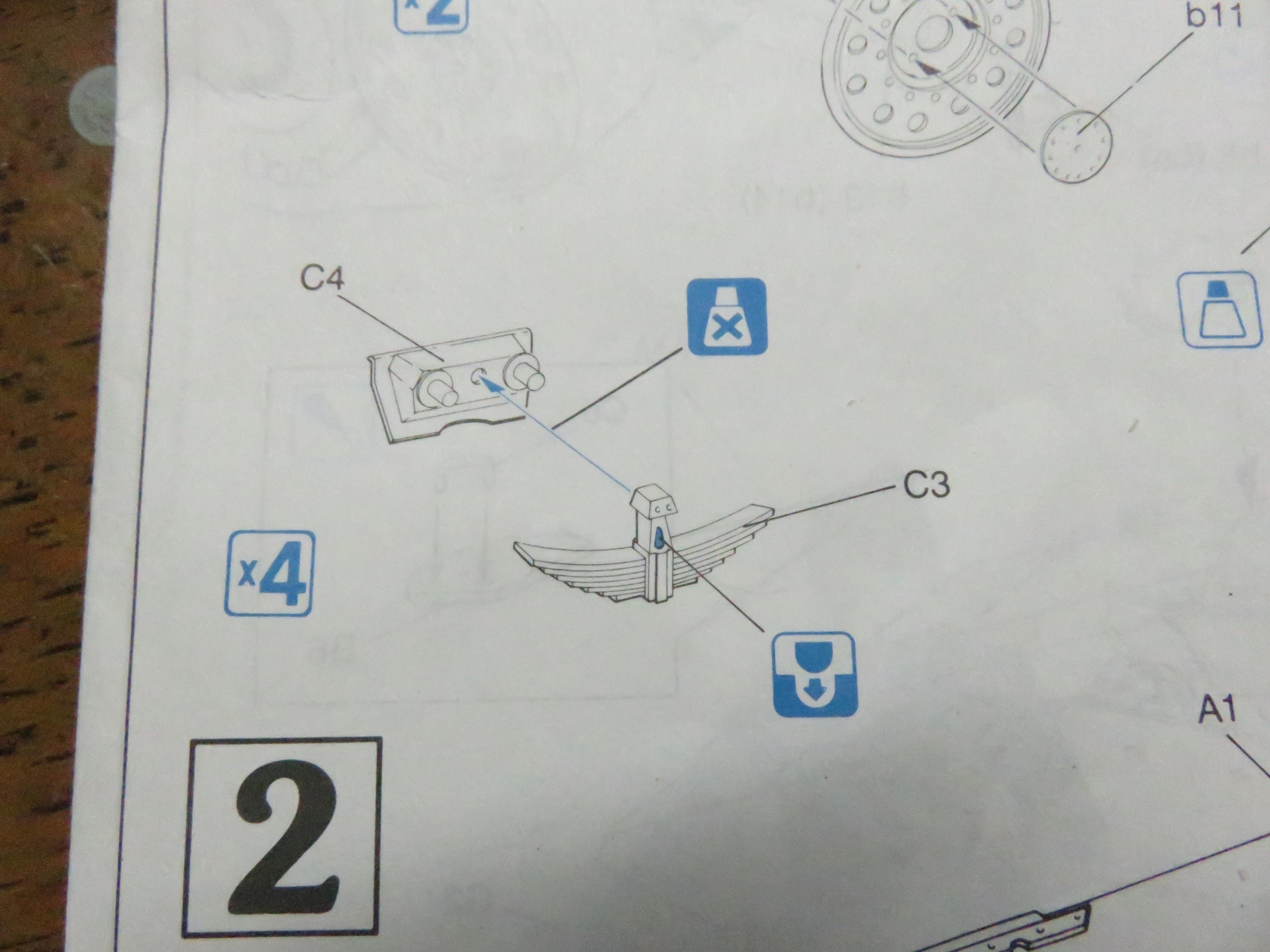

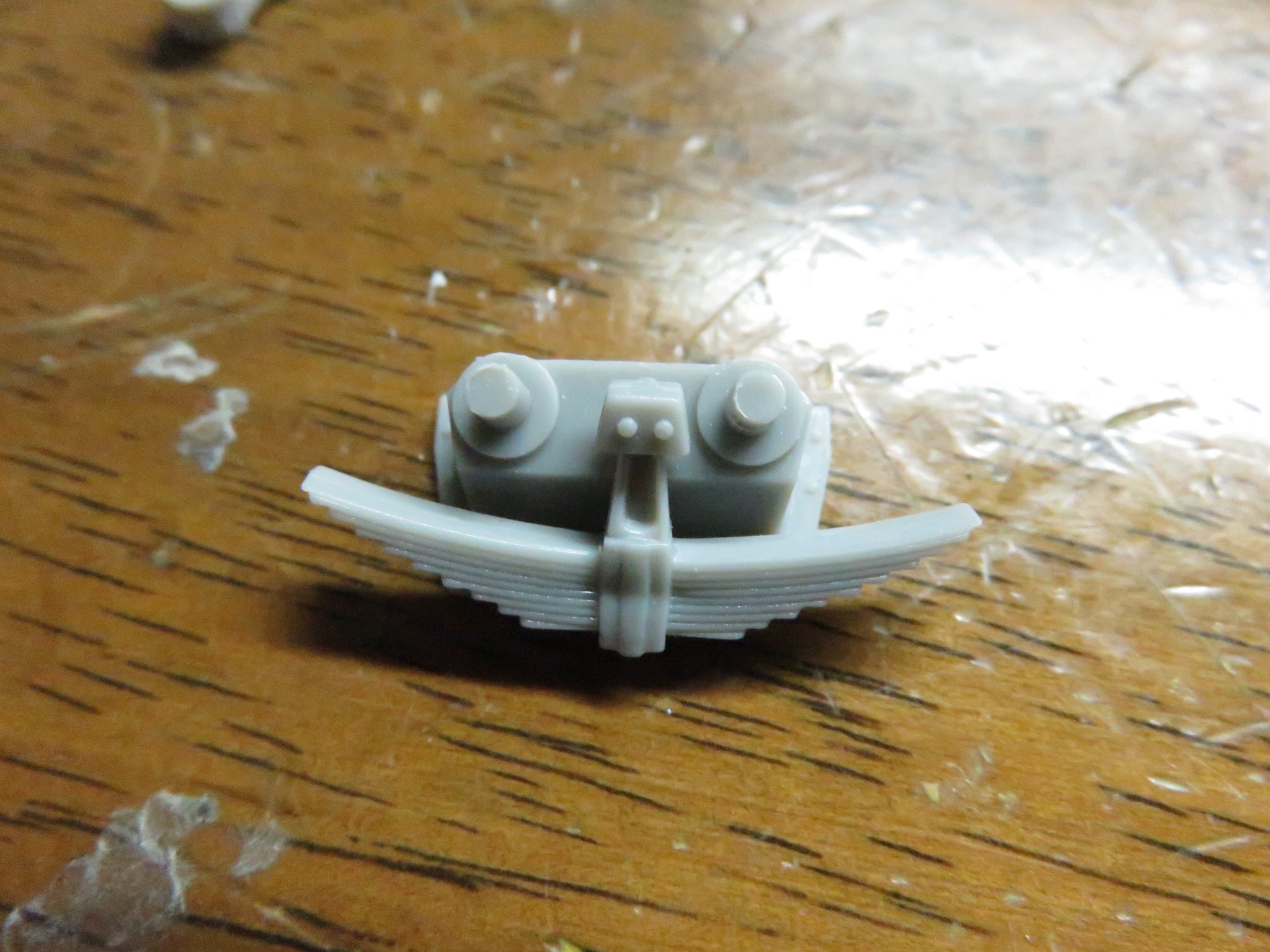

まずは上の写真のような基部とショッカーのロゴマークみたいな2つのパーツを使いますが、説明書を見ると「接着しないでください」というマークがあります。

どういうことだ兄弟、接着剤を使わずに組み立てられるならガンプラはいらないぜ。

説明書が「接着すんな」と言うのだから素直に従います。

…が言うまでもなくポロポロ取れるので、組み立てるというより「寄せる」といった感じです。カテゴリ名を模型製作日記から模型寄せ日記に変えないといけない。

なお、説明書には「穴を埋めろ」という指示もあり、上の写真で言うちょうど中央部分の凹んでる所です。後で溶きパテ作って埋めて差し上げよう。

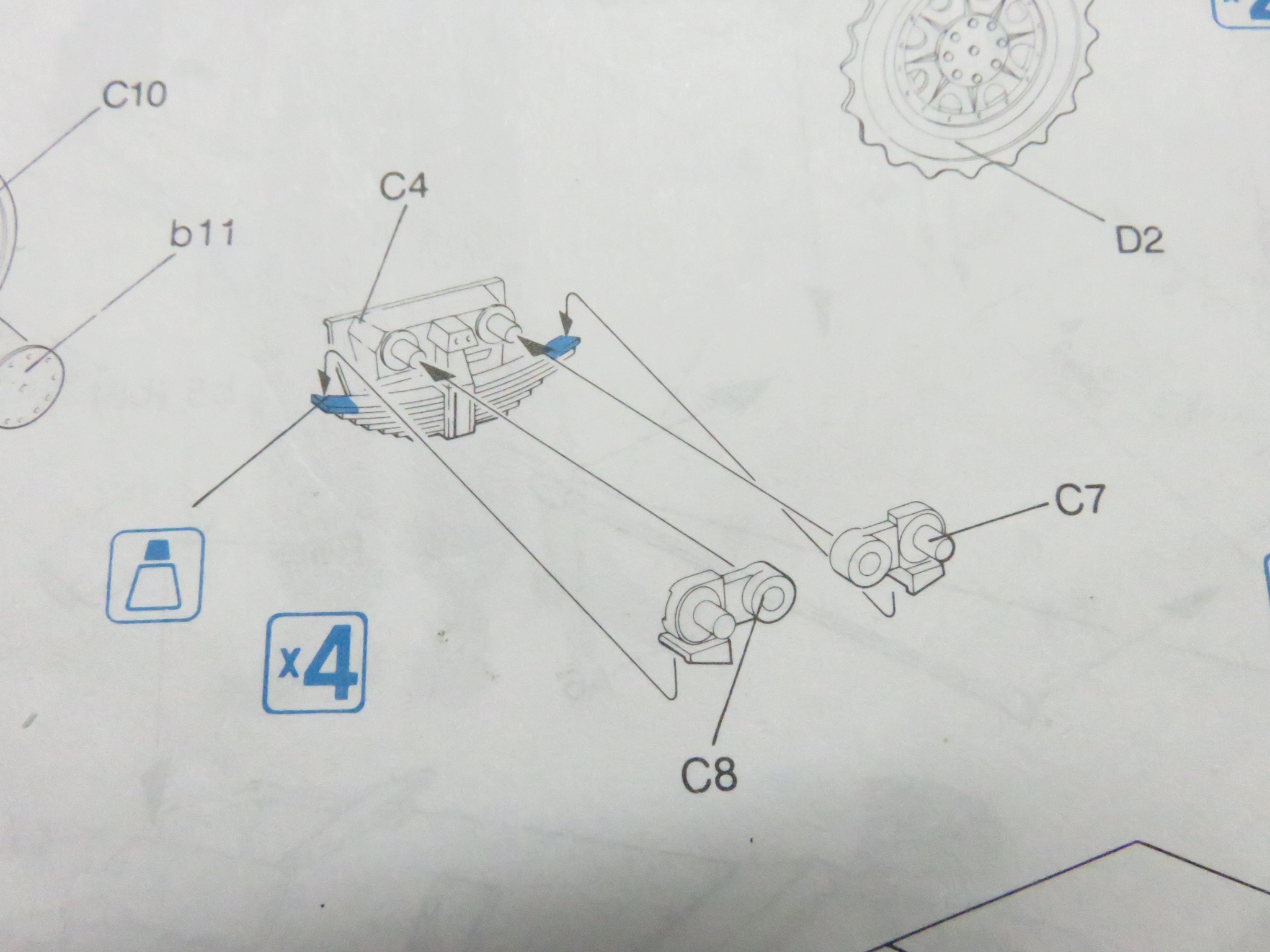

その次の図は上の写真のようになっています。

どうやらサスペンションの基部にアームのようなものを2つ取り付け、そのアームと鳥の翼みたいなサスペンションの両端を接着するようです。あぁ文章だと説明しにくい!!

…で、戦車を何個も作った事がある人なら気付くかもしれませんが、これらが意味することは、このサスペンションが可動式であるということです。

地面の凹凸による衝撃・振動を吸収するためにグニグニと動くサスペンションを可動式にすることで、戦車の足回りを更にモノホンっぽくしてくれるのです。

そうとわかればアームとサスペンションの先端を接着します。

なお、可動するとはいえ、実際に動かしてみると結構動きが渋く、無理に動かすと接着したところが取れてしまうので、アームの根本にタミヤのセラグリスを塗って滑りを良くしておきました。

ということでサスペンションを4つ作りました。

上の写真を見てわかるように、サスペンションが左右に動かせるわけですが、この手の可動式サスペンションはモデルカステンのような可動式履帯と合わせることで真価を発揮します。

しかし今回はキット付属の連結式履帯を使うため、可動式サスペンションの効果は限定的。作りたいジオラマやビネットといった「情景作品」をイメージした上で、位置決をしておくと良いかもしれません。

このサスペンションには上の写真のように転輪を2つ取り付けるのですが、今回は履帯を「ロコ組み」で作る関係で、この段階では転輪は接着しません。

ひとまずこれで転輪とサスペンションは完了です。

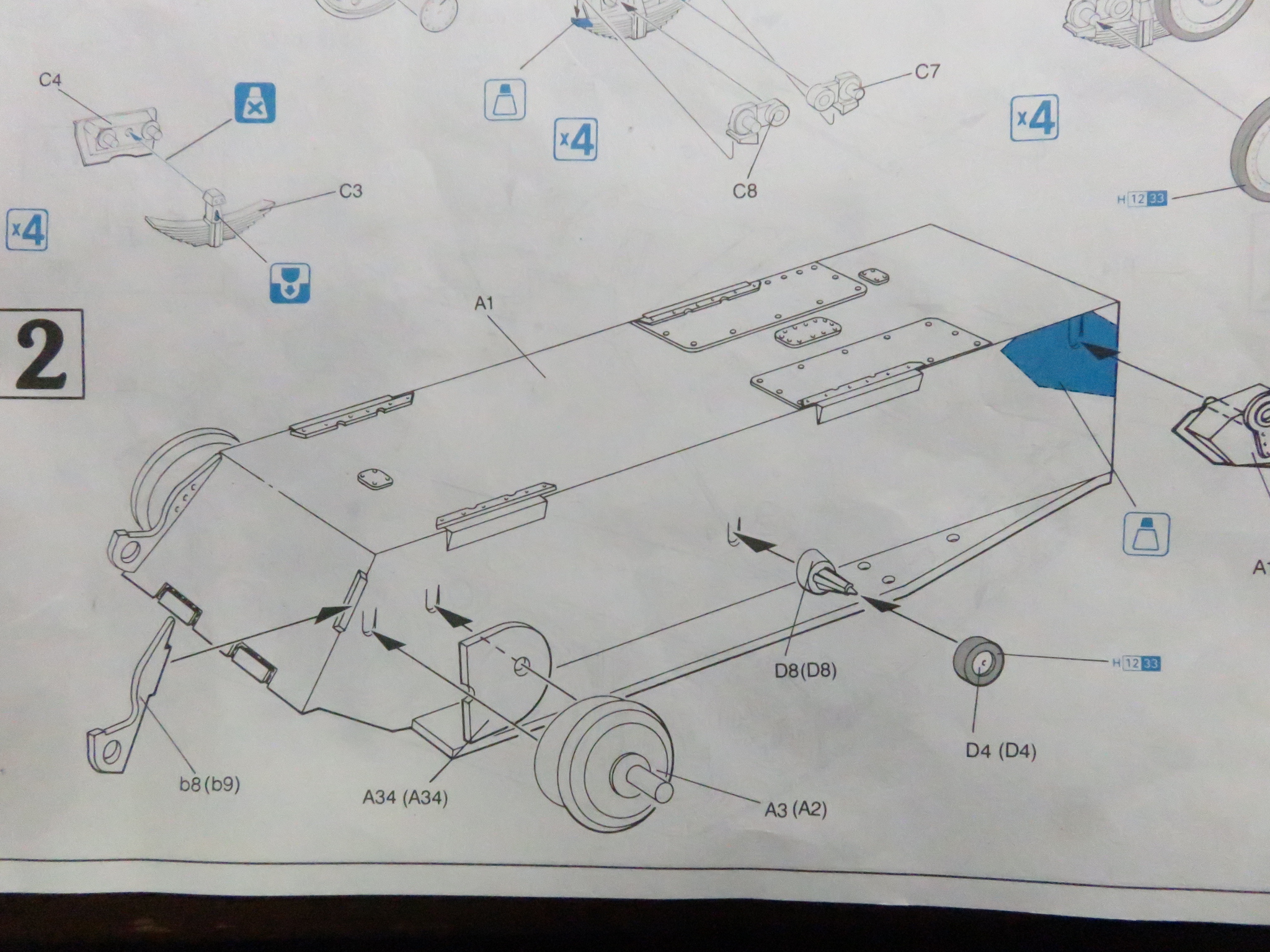

車体シャーシへのパーツの取り付け

次は車体に各種転輪を取り付けるための基部となるパーツを取り付けていきます。

説明書に従って切り離したパーツを取り付けるだけですが、取り付ける順番を間違えるとちょっと面倒な場合もあるので、そこだけ少し解説します。

車体下部に転輪などを取り付ける基部パーツは接着しますが、各種転輪は「ロコ組み」をするため接着はせずに行います。

説明書は2番目に入ります。1セクションあたりの量が少ないので目にも手にも優しい。

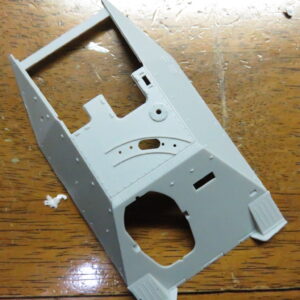

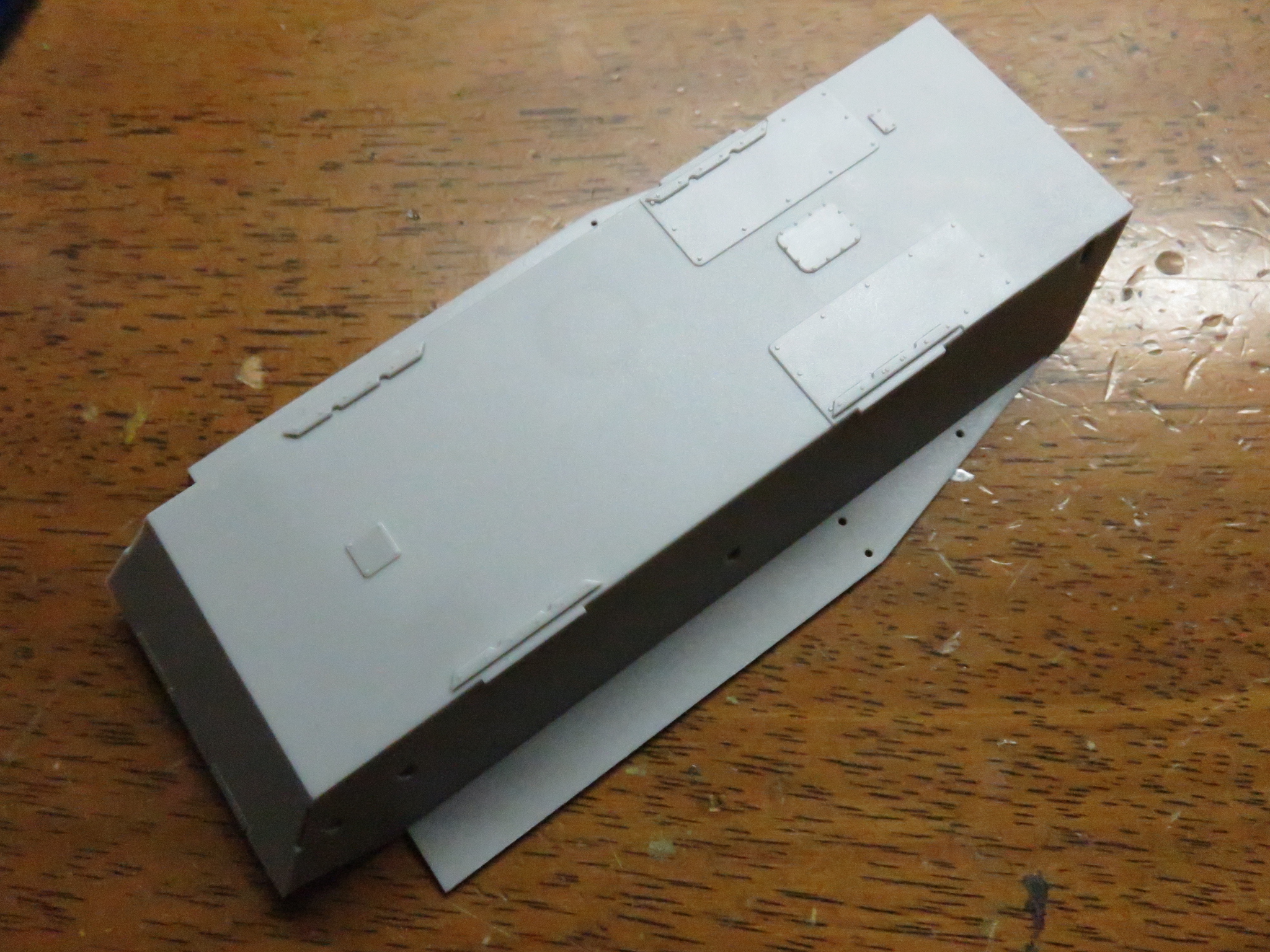

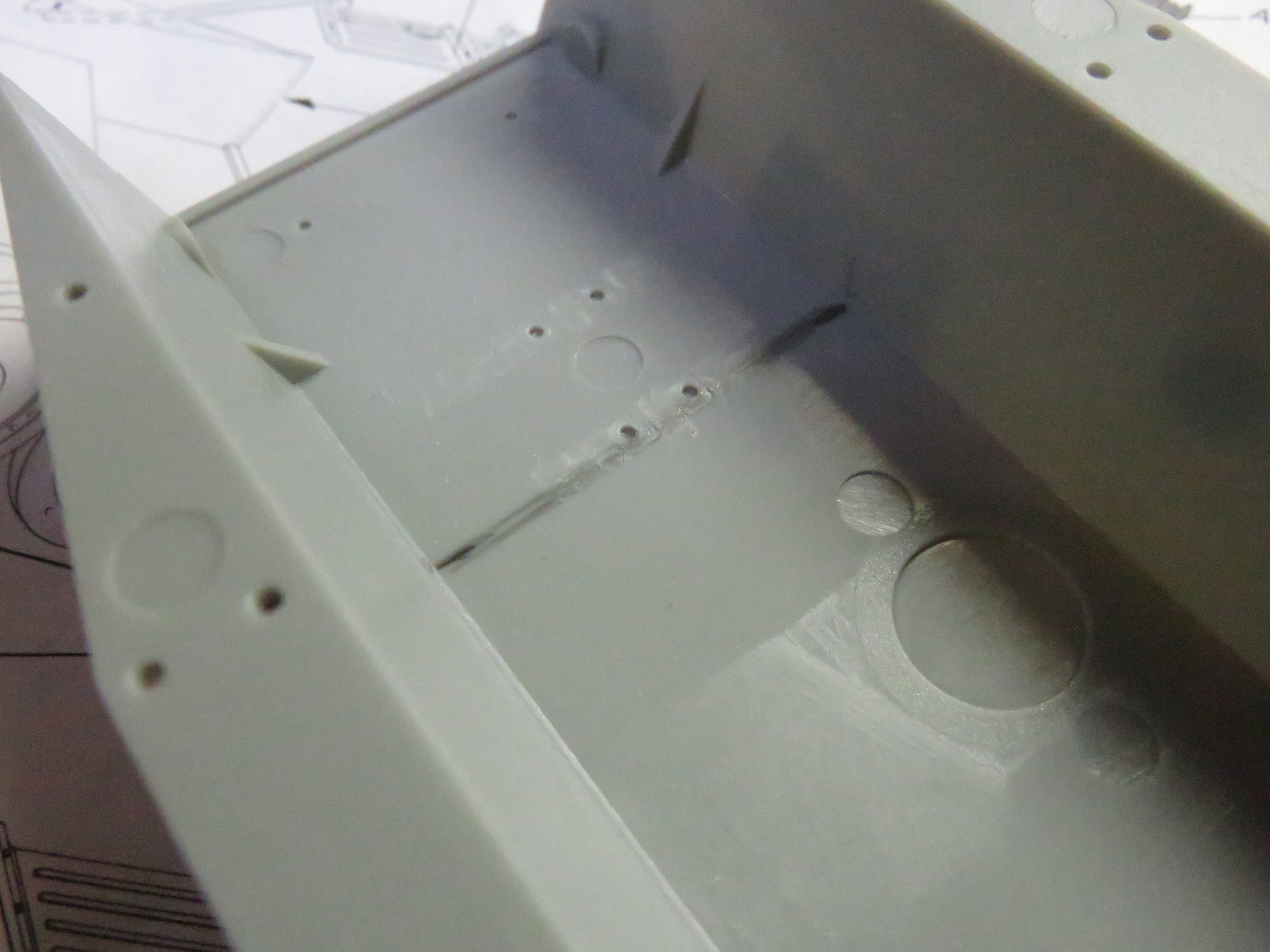

こちらがヘッツァーの車体下部パーツ。バスタブ形式になっており、ここにコチョコチョとパーツを取り付けます。

なお、車体下部パーツは結構薄く、蛍光灯にかざすと内側が透けて見えます。まだまだ先になりますが透け防止のためにサフは必須ですね。

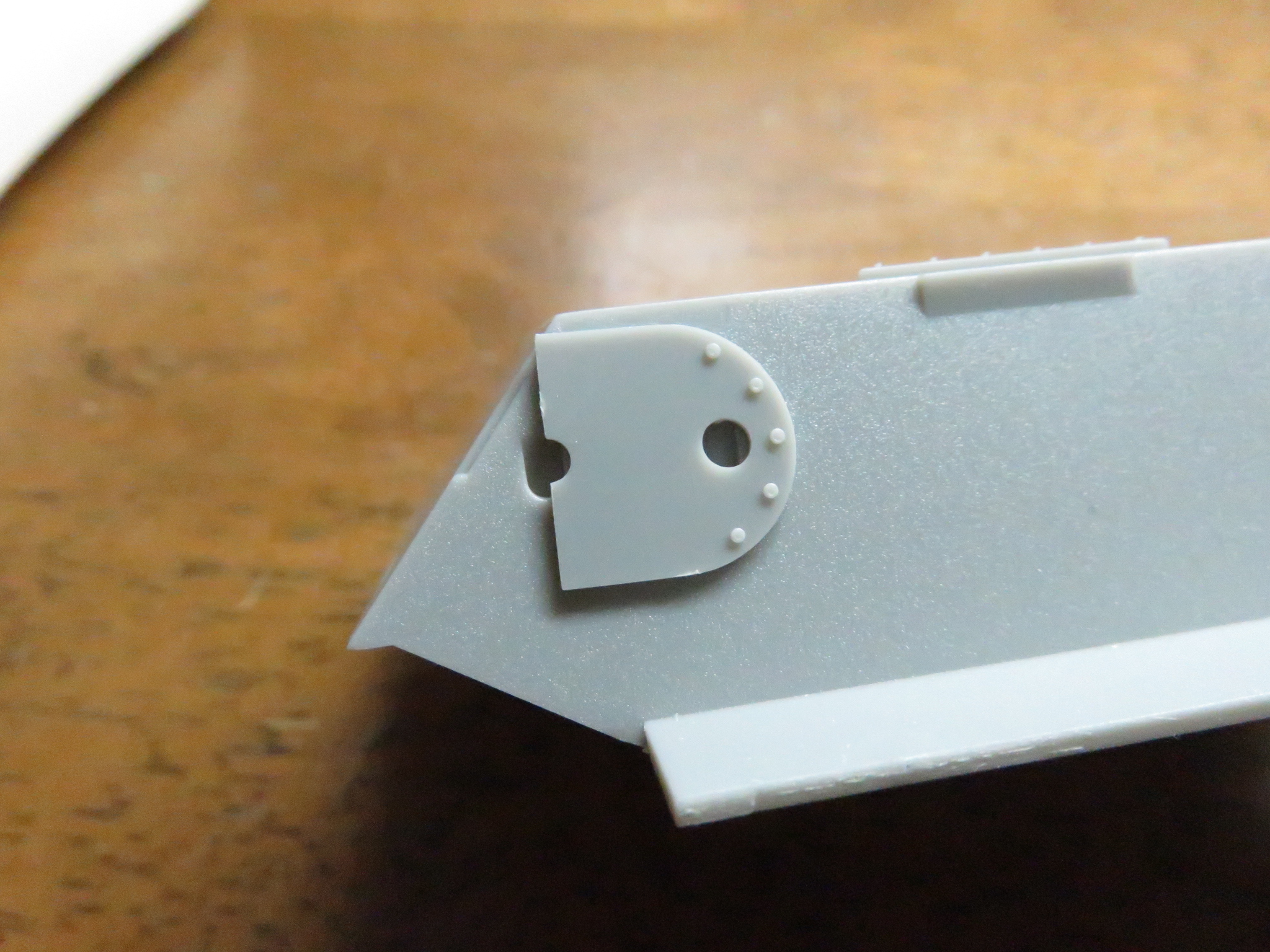

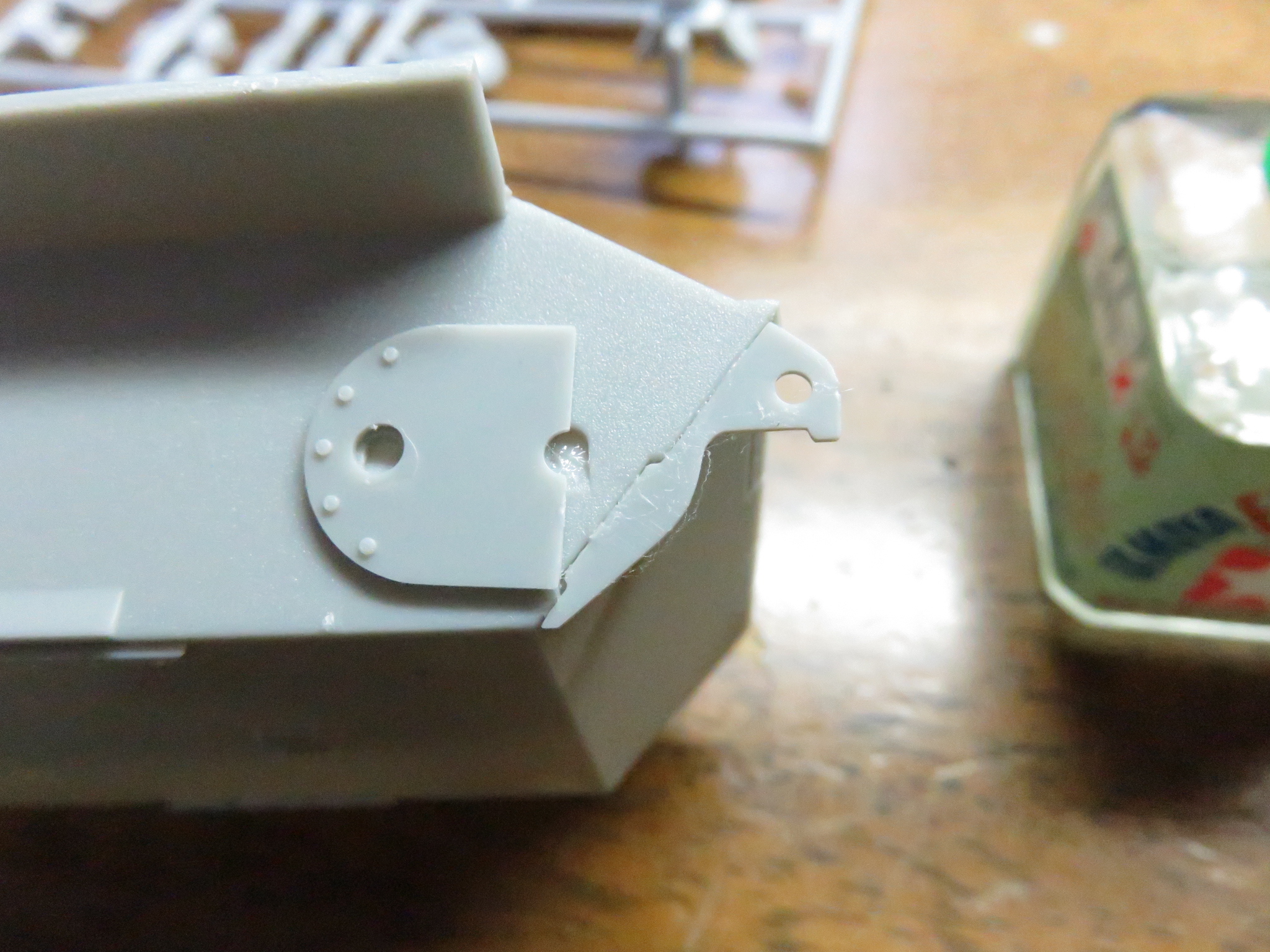

こちらは起動輪の基部、変速機カバーのパーツです。

最初に薄い板のパーツを車体下部側面の穴とあわせて取り付け、その上に円形の最終減速機カバーを取り付けるという順番です。

このように車体下部側面の穴に合わせるように取り付けます。

位置が悪いと最終減速機カバーを取り付けたときに下の穴が見えますが、最終的に起動輪や転輪で隠れるので、そこまで気にする必要はありません。

なお、最終減速機カバーを取り付ける前に、カバーの土台にもなる側面装甲板の張り出しを先に接着しておきます。

そしてその上に最終減速機カバーをポンと取り付けます。

こちらは上部転輪です。ヘッツァーは上部転輪は1つのみ。

パーツは軸と転輪の2つからなりますが、ロコ組の関係でシャーシに接着するのは軸のみで、支持輪は何もしません。

…ただ、何もしないと簡単に取れてしまうので、後に他の転輪と一緒にマスキングテープでくっつけてやりました。

ロコ組みで厄介なのは転輪がポロポロ外れることですが、これを解決するために”貼って剥がせる糊”こと「ピットマルチ」という秘密兵器があります。

今回は使いませんでしたが、今後こういうロコ組みでの仮接着やパーツを可動式にしたい時に使ってみようと思います。

続いてこちらは遊動輪の基部パーツです。こちらも説明書通りに取り付けます。

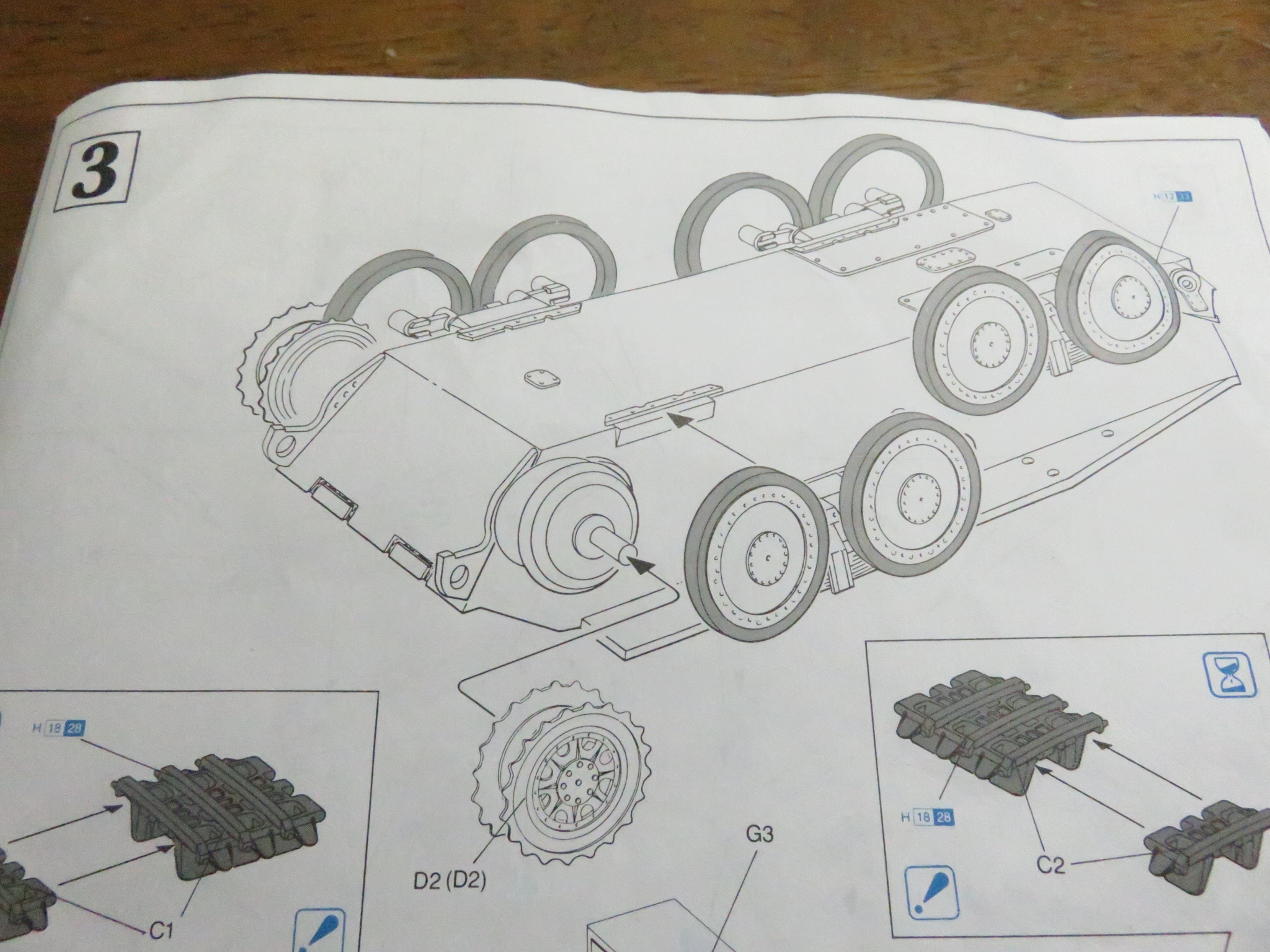

そのまま説明書は3番目に入ります。

しつこいようですが、転輪はロコ組みの関係で接着しないので、ここではサスペンションを車体に取り付けるだけです。

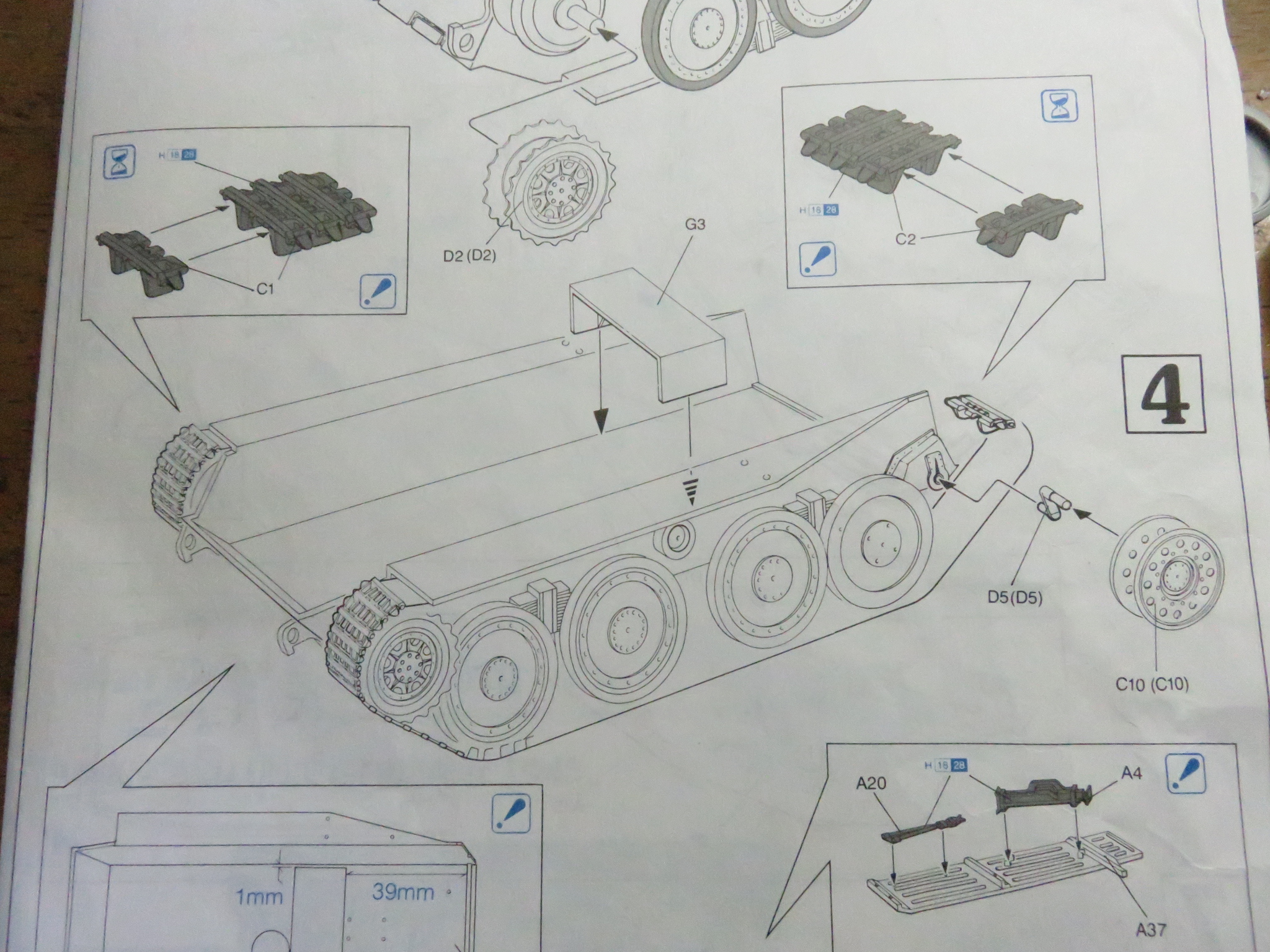

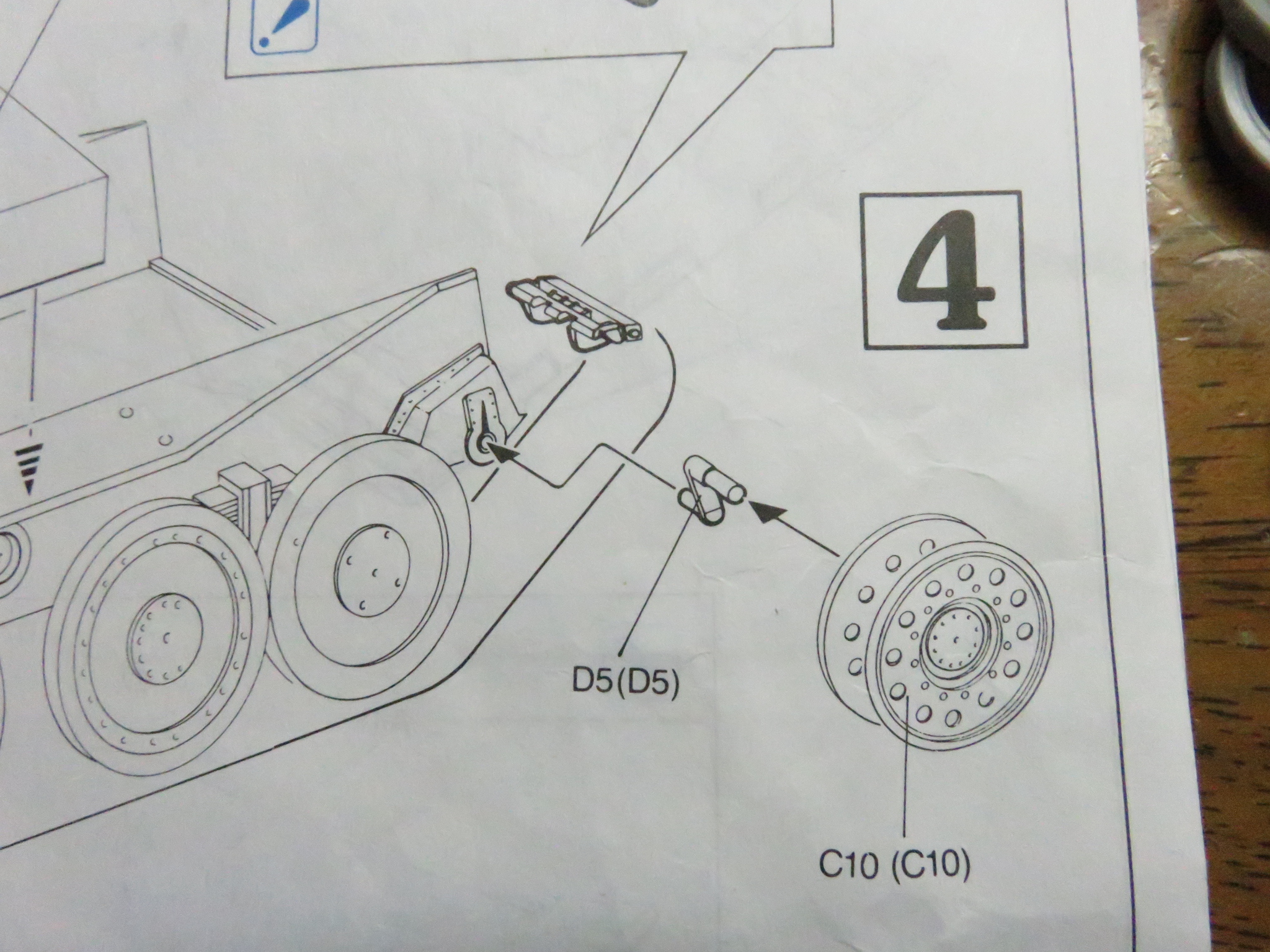

3番に入ったと思ったらもう次の4番目です。いやー組み立てが楽だなぁ(白目)。

ここでは遊動輪を取り付けるための軸となるパーツを取り付けます。

この軸は角度をつけて取り付けることで実際の遊動輪と同様に履帯の長さに対応させることができます。

…が、履帯をあとから付けることを考えると先に接着して履帯側で調整したほうが良いかなと思って私はキレイに地面と垂直になるように取り付けました。

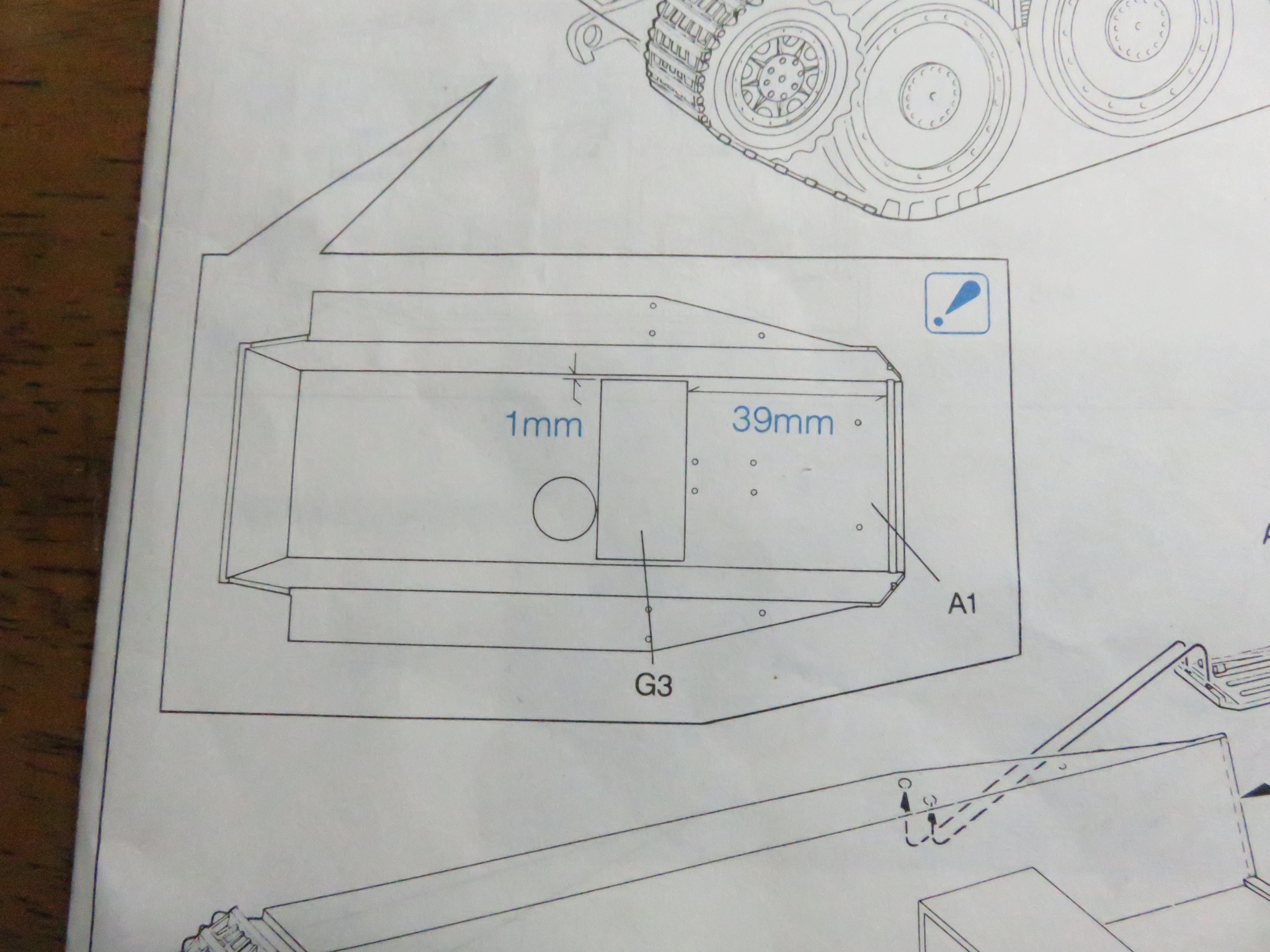

次に車体シャーシの内側に「コ」の字型のパーツを取り付けます。

説明書の吹き出しにあるように、車体前方から39mmの位置に取り付けろと指示があります。

なのでまずは定規で39mmを測り、ラインを引いてから接着をしました。

そもそもこのパーツは何なのかというと、付属のドイツ兵フィギュア用の「足場」で、このパーツの上に兵士を立たせることで兵士がハッチから上半身を乗り出すポーズが取れるようになるのです。

ヘッツァー製作日記の最初の記事でも記載しましたが、ヤフオクで落札した「中古品」なのでフィギュアパーツが付属していないため立たせる兵士はいません。

…が、別の機会でフィギュアを乗せるかもしれないので一応念のため取り付けておきました。

履帯は「ロコ組み」でつくろう

続いては履帯を組み立てていきます。

今回のヘッツァーの履帯は連結式履帯であるため、転輪の外周はゴムなので塗装が楽にできるように「ロコ組み」という方法で行います。

ロコ組みは簡単に説明すると、転輪は車体に接着せず、履帯とだけ接着することによって車体から転輪と履帯を取り外せるようにするものです。

そのおかげで転輪のゴムはもちろん、車体奥の転輪や履帯の塗装がやりやすくなるわけです。

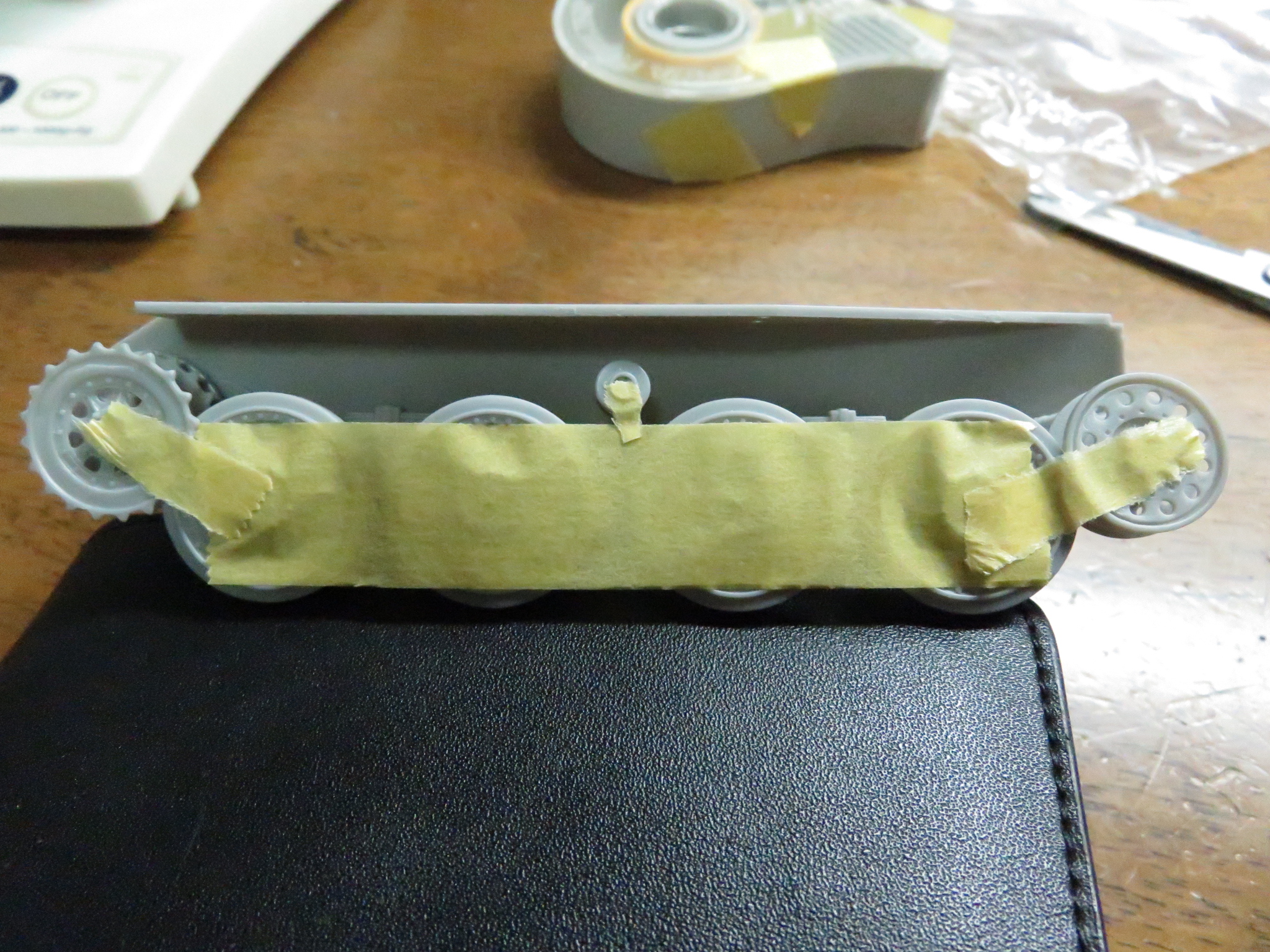

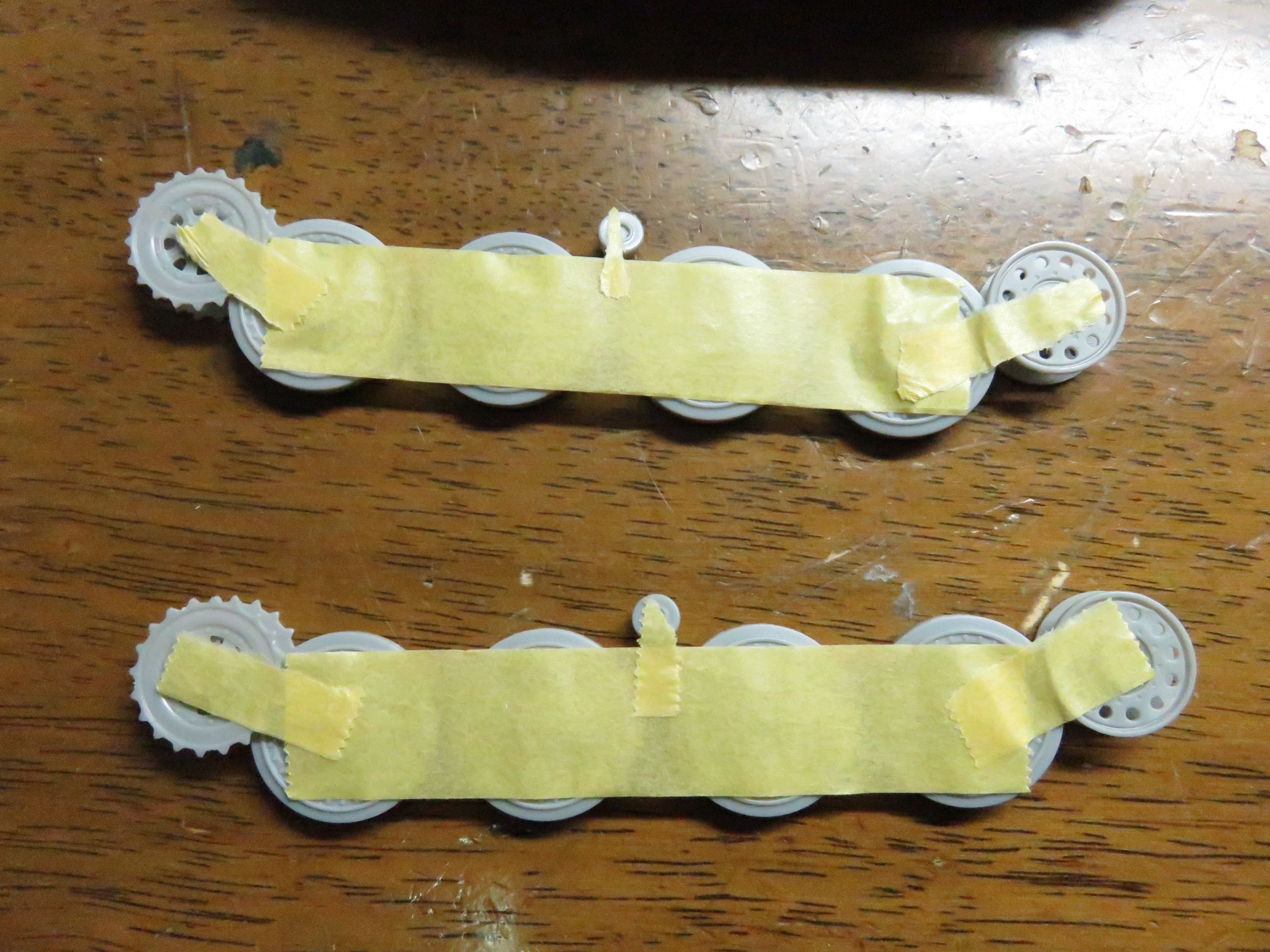

転輪は仮組み状態

転輪は接着していないので、転輪がポロポロと外れないようにマスキングテープで固定しています。

他の転輪は素直に固定されますが、小さな上部転輪はクセモノで、何度もポロポロと取れるので、スティックのりを使って仮接着してやりました。

もちろん簡単に外すことができます。

履板を並べて接着する

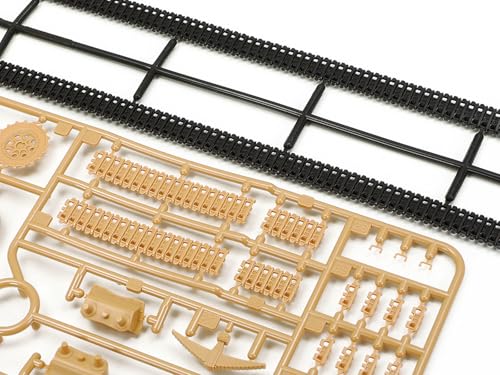

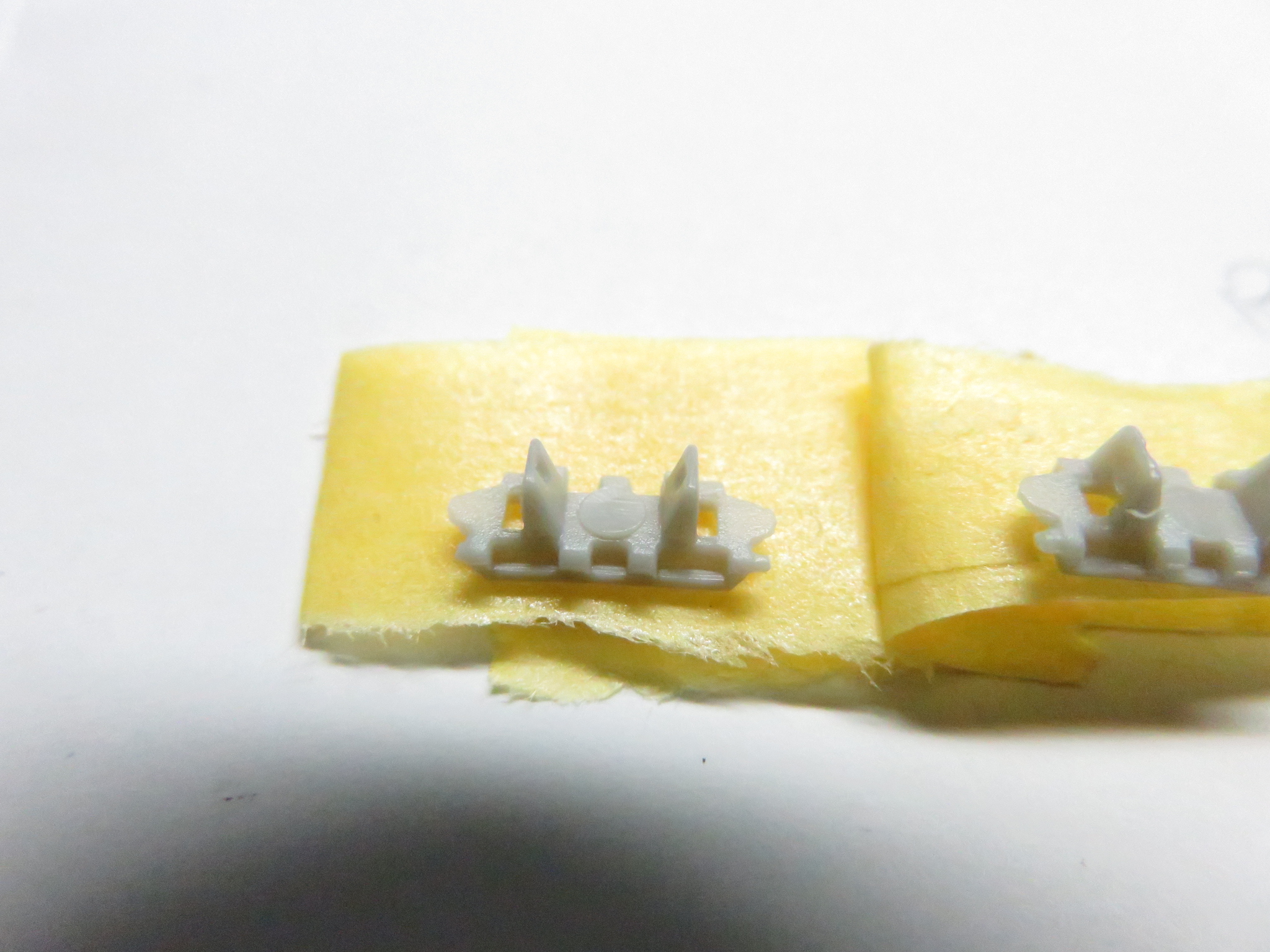

履帯パーツはC1とC2の2種類。

2つの履帯の違いは、履帯(履板)を繋ぐピンの頭の向きで、これによって履帯の左右の違いを表現しているのです。

まずはこの履板を一列にまっすぐ並べていきませう。

ドドン。

連結式履帯を組み立てる時に使っている何の変哲もない板です。この子を使うのはこれが4回目となります。そろそろロコ組みのスキルが板についてくる頃。

この板に両面テープをペタッと貼り付けて、履板を並べていく流れです。

ただし、そのままでは両面テープの粘着力が強く、剥がす時に履帯が切れてしまうおそれがあるので、テープに布など当てて粘着力を弱めておきます。

あとは履帯を1枚1枚接着しながら並べていきます。

従来までは流し込み接着剤を塗っていましたが、接着力を考慮して今回は通常のタミヤセメントを使います。

1つ1つ接着しながら並べていくので時間がかかって首が痛い。履帯だけにリタイアしそうになります。

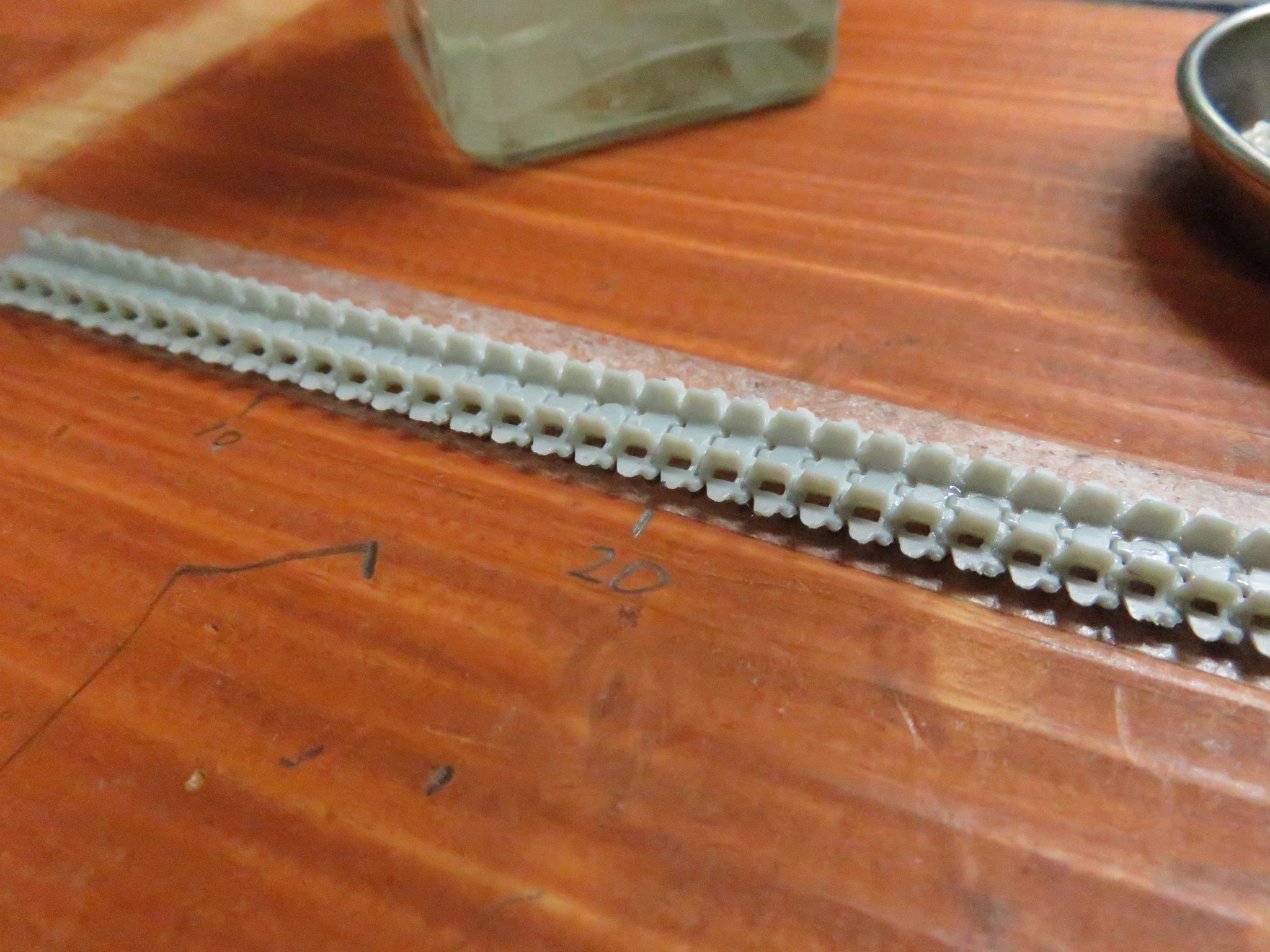

なお履帯は最大で108枚(片側)あります。

説明書には枚数が記載されていなかったので、「とりあえず全部くっつけてやれ」と、形状不良を除いた107枚全部を使いました。

小さい履帯を1つ1つチマチマと接着していくのを100回以上繰り返すのはしんどい…。

接着した履帯はそのまま30分ほど放置して接着剤が半乾きになるのを待ち、板ガムくらいの硬さになったらゆっくりと両面テープから剥がします。

転輪に履帯を巻きつける

剥がした履帯を遊動輪側から上部転輪の上へ通し、先っちょを起動輪の歯に噛み合わせて取り付けます。

そして反対側をぐるっと巻きつけ起動輪まで持っていき、両端を結合。連結して1つの輪にしたら、起動輪や遊動輪を始めとする各種転輪の接点も接着。

また、上の写真のように、車体との隙間にティッシュを挟んで履帯の「たるみ」もつけておきます。履帯上部のたるみはシュルツェンで隠れてしまうので、万が一変な形になっても大丈夫。

なお、履帯は最初107枚でしたが、長すぎたので最終的に92枚まで減らしました。参考までに可動式履帯でおなじみのモデルカステンの説明書には96枚(おそらく実車の枚数)と記載されているそうです。

…もっと早く知りたかった。

接着剤が乾燥してから履帯をパカッと外すとこんな感じに。

私がやるロコ組みは転輪が履帯にひっついた状態になりますが、転輪の外周の塗装を考慮して転輪とは接着しない方法もあります(そっちが本来のロコ組みだと思います)

なお、履帯と転輪は外したままにせず、車体に取り付けた状態でしばらく保管します。

何故かと言うと、接着剤が完全に固まるには実際は1週間ほどかかり、その間にも接着したところが少しずつ縮んでいきます。

なので外した状態のままにしておくと、接着面の萎縮によって軸と穴が合わなくなる場合があります。実際に過去にやらかして取り付けるのにかなり苦労しました。

まとめ

ヘッツァー製作日記の1発目は転輪や履帯といった足回りの組み立てを中心に行いました。

車体下部(シャーシ)についてはこれから細かいパーツを取り付けたりしますが、ひとまず序盤の山場である履帯が終わったので、一旦ここで区切ります。

参考までに今まで作った車体をひっくり返して比較。

左からケーリアン(パンター車体)、オストヴィント(4号戦車 車体)、そしてヘッツァー。

作っているうちはそこそこ大きく感じたヘッツァーですが、こうやって並べてみるとやっぱちっちゃいですね。

このちっちゃさが”チハたん”こと「九七式中戦車」と並んでかわいい戦車ということで人気があるようです。かわいいは正義。