どうもこんにちは。先日無事にマウスが完成したので、また新しい模型を作ろうと思います。

今度作る模型は、ブロンコの「フラックワーゲン」。

元ネタはドイツの試作対空自走砲(自走式対空砲)の「Pz.Sfl. IVc」という、前方を除く三方を装甲板に囲まれた車体に、8.8cm高射砲「74口径 8.8cm Flak41」を搭載したユニークな車輌です。

戦車模型を作らない人(作ってる人でも?)だと「なにそれ?」ってなるマイナーな車種ですが、一方で戦車が出るゲームをやってる人なら「対空トースター」といえば大体通じたりするアレです。

ということで今回はプラモデルの「フラックワーゲン」や、そのモデルとなった対空トースターこと「Pz.Sfl. IVc」という車輌について詳しくご紹介していきます。

フラックワーゲンのモデルとなった「Pz.Sfl. IVc」について

まずはこの「フラックワーゲン」のモデルとなった車輌「Pz.Sfl. IVc」についてざっくりと解説していきます。

「フラックワーゲン」はブロンコが付けた名称

今回購入したブロンコの模型は、製品名に「フラックワーゲン」と記載されていますが、これは実物車輌の名称ではなく、メーカーが付けた名前となります。

タミヤの戦車プラモデルで例えるなら、ドイツの駆逐戦車「ヤークトパンター」に「駆逐戦車ロンメル」という製品名が付くようなものですね。

では実際の車輌はどのような名称なのかというと、「Pz.Sfl. IVc」とか「8.8cm Flak41 auf Sonderfahrgestell」などと呼ばれています。

- Pz:Panzer(戦車)の略

- Sfl:Selbstfahrlafette(=自走砲、自走榴弾砲、自走式砲台 等)の略。ただ、対空車両に自走”榴弾”砲はおかしいので、“Sonderfahrgestell”(特殊車両)の略称の可能性もあり。

- IVc:IV号戦車を意味する。ただし、共通点はシャーシくらいである。

日本語訳としては「装甲自走砲4号c」とか「88mm高射砲41型搭載特殊車台」みたいな感じになるのですが、下手に翻訳するとかえってややこしくなりそうですね。

なお、ドイツの戦車や装甲車両は公式・非公式問わず、ティーガーとかパンターとかフンメルと動物の名前が付けられることがありますが、本車両は試作車両(3輌ほど)だったため、特にこれといった名称はつけられませんでした。

「マジノ線」攻略のために開発された自走砲の一つ

では、この「Pz.Sfl. IVc」はどういった車輌なのかというと、フランスとドイツの国境間に構築された対ドイツ用の要塞「マジノ線」を攻略するために開発された自走砲の一つです。

当初はこのマジノ線を攻略するために様々なタイプの自走砲が開発されていたのですが、1940年6月にフランスが降伏したため、これら自走砲たちはフランス戦線では使われず、対ソ連の東部戦線などに回されました。

で、Pz.Sfl.IVcはそんな数ある自走砲の中の「対空自走砲(自走式対空砲)」タイプとして開発され、クルップ社によって作られました。

最初の1号車は”アハトアハト”でおなじみの「8.8cm Flak18/36/37」を搭載したものですが、変速機のトラブルや、連合軍の空襲により、開発の遅延・生産計画の見直しの結果、運用に適さないと判断され量産化されず。

しかしその後、「戦車部隊に付随できるFlak41乗せた自走砲作れや」とアルベルト・シュペーア軍需大臣の指示により、クルップ社はより強力なラインメタル社の高射砲である「8.8cm Flak41」を搭載した2号車を作りました。

Wikipediaによると、この2号車は開発が中止された後に放置され、最終的にスクラップになったという。…解せぬ。

また、1号車か3号車のどちらかは第304高射砲大隊に配属され、イタリア戦線に投入されたそうです。

Pz.Sfl. IVcの特徴

このPz.Sfl. IVc自体の特徴は8.8cm高射砲の他に車体の三方向を覆う装甲板にあります。これらは乗員を保護するためのものでありますが、戦闘時はパカッと展開されて兵士たちの足場になります。

この装甲板は移動時は立てて乗員を保護しますが、射撃時には砲の可動域や射界を確保するために上の写真のように装甲板を展開します。

似たようなコンセプトの自走式対空砲には同じくドイツで開発された「4号対空戦車 メーベルワーゲン」があります。こちらも走行時、対空戦当時、地上戦闘時に合わせて装甲板を展開させることが出来ます。

そしてこれらの車輌に共通して言えるのは、戦闘時に装甲板を展開した場合、乗員を保護するものが無くなるのが難点です。

メーベルワーゲンの場合、改善策として全周囲を覆う砲塔の対空戦車が次々開発されますが、巨大な高射砲である8.8cm Flak41で同じことをする場合、車体単位で設計を見直さないと厳しいでしょうね。

あだ名は「対空トースター」

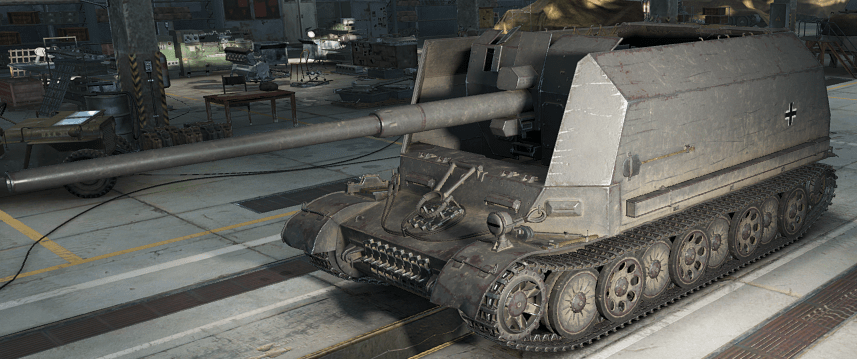

戦車が出るMMOゲーム「World of Tanks」にもこの車輌が登場し、プレイヤーからは「対空トースター」、あるいは単に「トースター」という愛称で親しまれています。

先述の通り、元ネタのPz.Sfl. IVcは対空自走砲(自走式対空砲)として、航空機の撃墜を目的として開発されたものであり、残念ながらWoTでは航空機が登場しないので、専ら対戦車自走砲として扱います。

元が対空自走砲であり、対戦車戦闘を想定していない(対戦車用の砲弾はあるが、あくまで対空自走砲)ので、作中では装甲板は展開せずに走行時のフォルムですが、防御力は無いに等しく、狙われたらまず生還不可。

しかし一方で、この車輌に最終的に搭載される主砲『8.8cm Flak41 L74』はドイツ最強の戦車であるキングタイガーの主砲に匹敵すると言われており、火力だけ見たら申し分ナシとのこと。

また、搭載しているのは戦車砲ではなく「高射砲」ということで、砲身は90度近く上に向けることが出来ます。

砲身を上に向けられるということは、高所に位置する敵戦車を狙えたり、坂道を下るときに遠方を狙えるという利点があります。

ただ、先述の通り攻撃できる航空機が存在しないため、上の写真のように砲身を90度上に向けるメリットは一切無いどころかムチャクチャ目立つため「墓標」なんて言われる始末。

敵に狙われて生還不可と判断したらやってみよう。

そんなわけで独特な外観や、攻めに強く守りに弱い性能などからWoTプレイヤーに愛されている車輌なのです。誰が何と言おうと愛されているのです。

ブロンコモデル 「フラックワーゲン」徹底レビュー

お待たせしました。ここからが本題です。

次回から作っていくブロンコ(ブロンコモデル)の「フラックワーゲン」のキットについて紹介していきます。

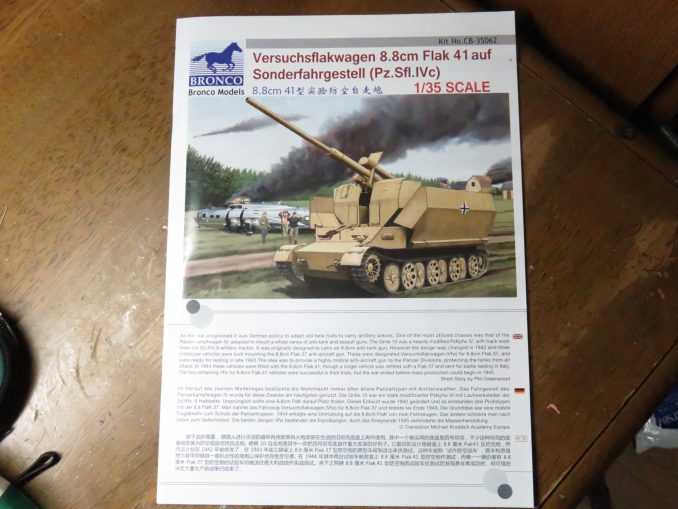

パッケージ

箱の正面にはデカデカとフラックワーゲンのイラストが描かれており、その後ろには撃墜された航空機と降伏するパイロットが描かれています。

今回のフラックワーゲンは「74口径 8.8cm Flak41」を搭載したバリエーションとなりますが、これとは別に「56口径 8.8cm Flak37」を搭載したフラックワーゲンもあります。

上箱の側面。

元の車両は4号戦車をベースにしているとのことですが、「どこらへんに4号要素あるの?」となるくらい4号戦車とは程遠いフォルム。

足回りも4号戦車のリーフスプリング式サスペンションではなく、ティーガーやパンターとかに見られるトーションバー式サスペンションとなっています。

このサスペンションは細長い棒状のパーツで再現されており、実物同様に動きます。

フラックワーゲンの特徴である装甲板は水平射撃(展開した状態)、対空射撃(半開き)、移動時(立てた状態)の3種類から1つ選んで組み立てることができます。

…最初は「上手いこと加工して3つのフォルムを1つで再現できないかぁ~」と寝言を抜かしていましたが、兎にも角にも細かいパーツが多いため、かなり厳しそうです。

また装甲板だけでなく、搭載された「8.8cm Flak41」もかなり細かく再現されています。

細かいということは小さいパーツが多いということで、組み立てはもちろん、塗装やウェザリング、そして完成後の管理にも注意しないといけません。

…興味本位でとんでもないキットに手を出した気がしてきた。

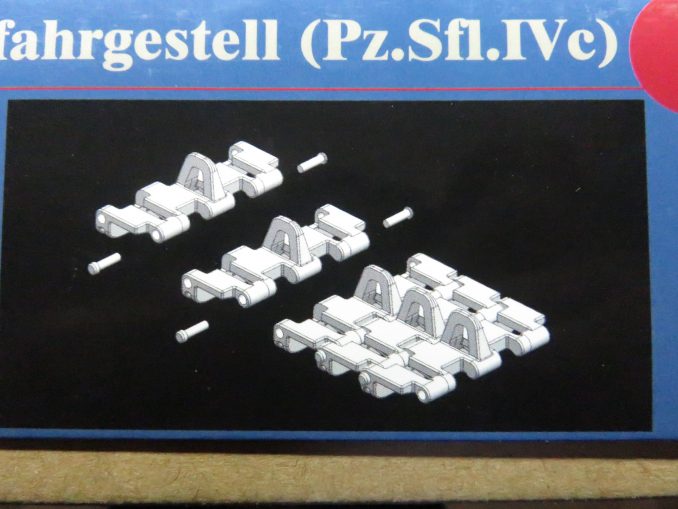

履帯は連結式になっていますが、履板そのものを接着するのではなく、実物同様に履板同士をピンで接続するタイプのいわゆる「可動式履帯」となっています。

可動式のサスペンションに合わせて履帯も動くようになり、地形に順応した足回りを再現できます。

可動式履帯では「モデルカステン」が有名ですが、このフラックワーゲンにはモデルカステンに匹敵する可動式履帯が付属しています。こりゃ豪華だ。

説明書や塗装例、ポスターなど

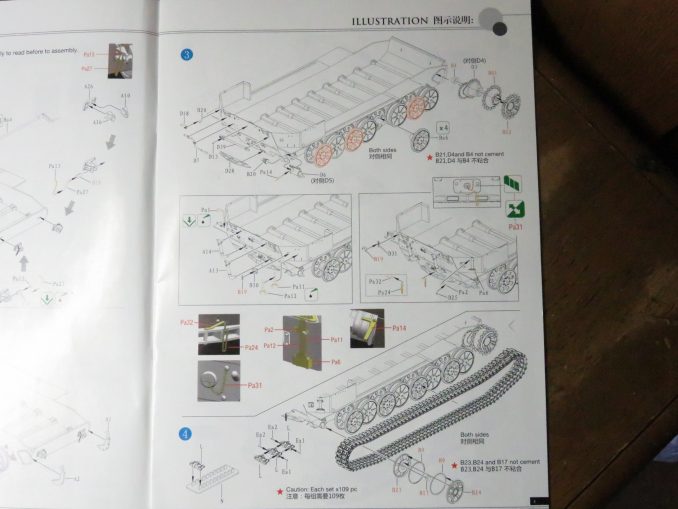

こちらは組み立て説明書。

英語、ドイツ語、中国語で記載されていますが、要所は簡単な英語なので直感的にわかるような内容となっています。

最終的にゴチャゴチャした形になるので、塗装を考慮した組み立てや、可動ギミックのあるパーツの接着には気をつけたいところです。

説明書の中身はこんな感じ。どことなくドラゴンの説明書と似ているので、ドラゴンの戦車模型を手掛けたことがある人ならそれほど苦労することはないはず。

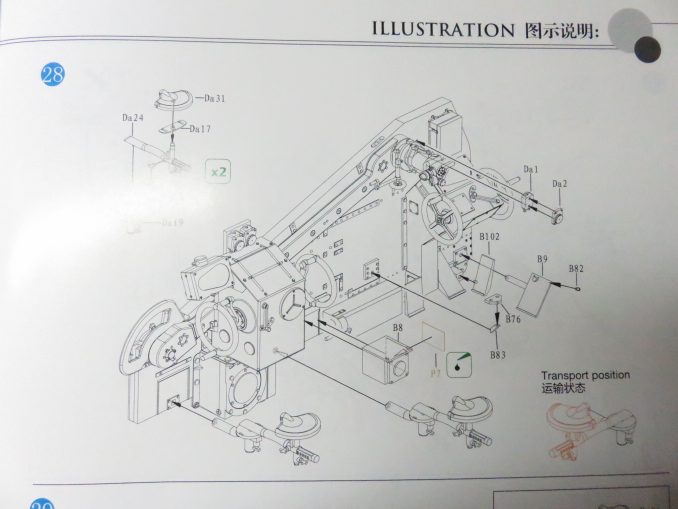

こちらはFlak41の砲座部分の説明図。なんだか戦車模型というより工業用の機械でも作ってるんじゃないかと錯覚に陥る複雑さ。

「8.8cm Flak41」は砲身や砲架だけでなく砲弾に時限信管を取り付ける装置や、射撃管制レーダー(ウルツブルグ・レーダー)からのデータを受信する機材も搭載されたハイテクな高射砲だったそうです。

こちらは塗装およびデカールの貼り付け位置について記載された紙。

箱絵と同じように、ダークイエロー単色で「迷彩」は施されていないようです。

それもそのはずで、Pz.Sfl. IVcは1号車が完成したのが1942年12月なのに対し、ドイツ陸軍が各兵器工場に迷彩塗装を命じたのは1944年8月頃です。

なのでより実物を再現するなら上の写真のように単色塗装にすべきですが、迷彩でオリジナリティを出しても面白いのではと思ったりします。

一応、工場で正式に迷彩塗装が実施される以前も「現地改造」として兵士や整備兵が車体に迷彩を施していたケースもあったようです。

その他オマケとして、フラックワーゲンの箱絵のイラストと同じポスターが入ってました。

使いみちは人それぞれですが、額縁に入れてお部屋に飾るとリア充になれるそうです。

パーツランナー

箱の中に入ってたパーツランナーをざっと並べてみるとこんな感じになりました。

ざっくり見てランナーの袋は16個あり、結構なボリュームとなります。特に「8.8cm Flak41」はパーツ点数が相当量になると予想。

せっかくなので、気になったパーツをピックアップして見ていきましょう。

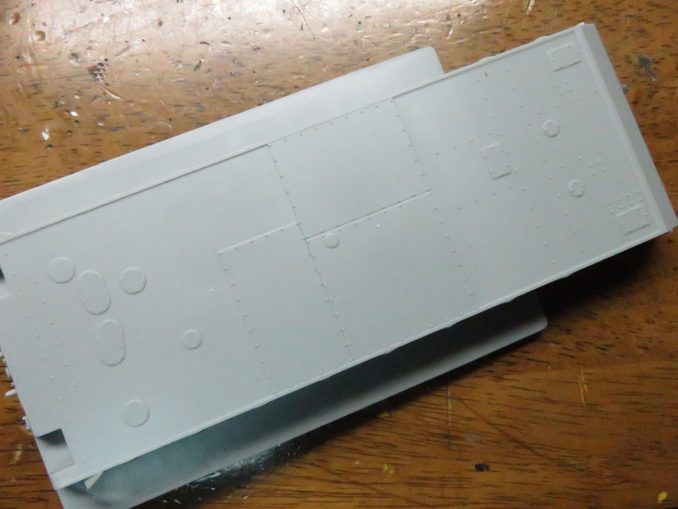

側面装甲板

まずこちらは側面装甲板。

先述の通り、フラックワーゲンは対空射撃、水平射撃、移動時の3つの形態うち1つを選んで組み立てるわけですが、この装甲板の角度がキモとなります。

この装甲板をなんとか可動式にして3つのフォルムを1つで再現できないだろうかと考えてましたが、装甲板を支えるパーツが非常に細いので、カチャカチャ動かすのは難しいかも…。

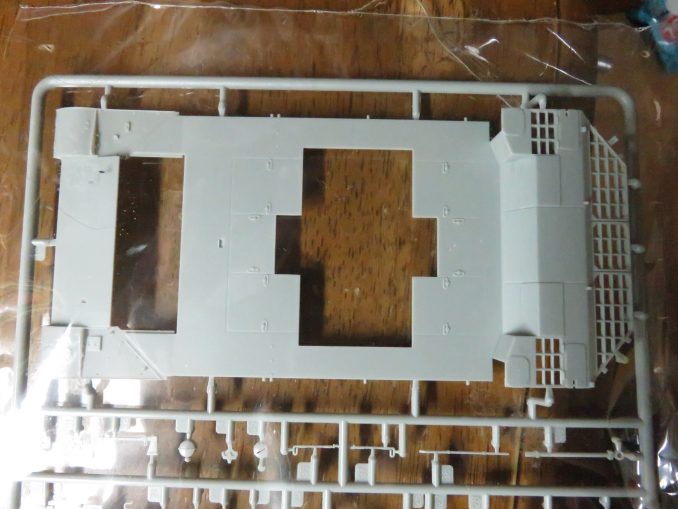

車体上部

こちらは車体上部。

ここに装甲板や操縦手・通信手のハッチやクラッペ(視察窓)などを取り付け、更にFlak41を乗っけるまさに「土台」となるパーツ。

車体シャーシ

こちらはシャーシ部分。

確かにどことなく4号戦車の面影はあるのですが、これまで作ってきた4号戦車ベースの対空戦車たちと見比べると、全長が長かったりシャーシ後部の形が違ったりしていました。

シャーシの内側。

この中にはティーガーやパンターなどで採用される「トーションバー」と呼ばれるサスペンションを通します。

このトーションバーパーツのおかげで実物のようにサスペンションが可動し、転輪が上下に動くようになります。

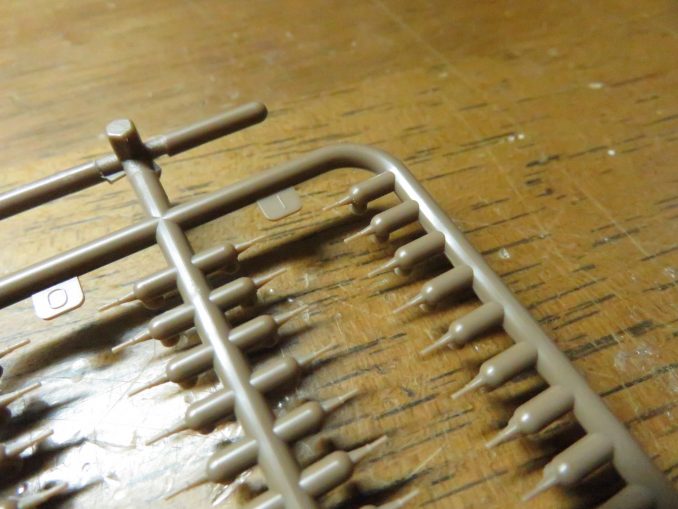

履板とピン

また、シャーシの中には履帯(履板)のパーツがギッシリ収まっていました。

先述の通り、このフラックワーゲンは「可動式履帯」となっており、連結式履帯のように単に履帯(履板)を接着するものとは組み立て方が異なります。

履帯同士の接続は実物と同じように「ピン」を取り付けることで行います。1組の履帯を接続するのに2つのピンを使うため、より精密な作業と時間を要するのです。

実物の履帯を繋ぐピンは1本モノですが、フラックワーゲンの場合だと2種類のピンを使います。これはピンのヘッド部分を再現するために形状の異なるピンを用意したのだと思います。

もっというと、1本モノの細いピンをプラパーツで再現するなんてものすごく難しいですし、それを履帯に通せなんて(耐久性を鑑みて)まず無理ですしね。

組み立てに時間が掛かるシロモノですが、その対価としてベルト式履帯や連結式履帯では再現できない波うった形の重量感ある履帯が再現できます。

車体に取り付けられた履帯はもちろん、ダメージを受けたことで履帯が外れてダランとしたという表現をつくる場合も、可動式履帯ジオラマやビネットといった「情景作品」を作る場合は欠かせない存在とも言えます。

そのためマニアックな人は、あえてキット付属の履帯ではなく可動式履帯(主にモデルカステン)を使用するほど。

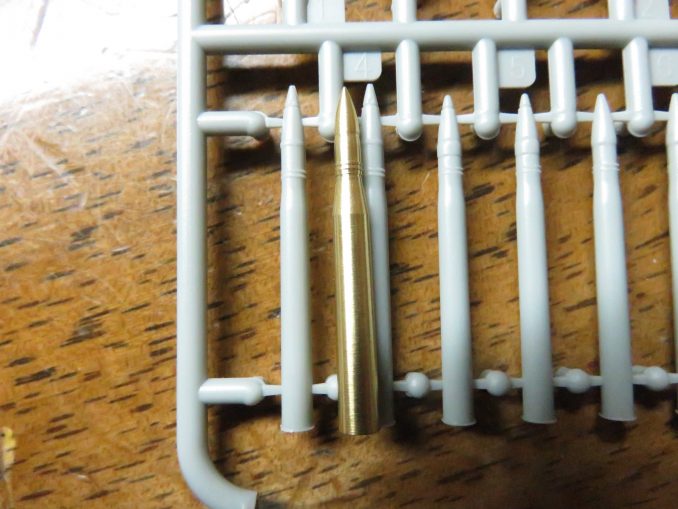

砲弾パーツ

車輌だけでなく細かい情景パーツも付属しており、その1つにFlak41で使用する8.8cm砲弾や、砲弾を収納するケースなどもパーツ化されています。

ドラゴンのキングタイガー(ティーガーII)のキットに付属していた「8.8cm KwK43 L/71」の砲弾を横に置いて比較するとこんな感じ。

参考までに、ドイツの8.8cm砲系列の砲弾や使用する戦闘車両については以下の通り。

- 88×571R mm 砲弾

- 8.8cm Flak 18/36/37:アハトアハトでおなじみの56口径の高射砲。

- 8.8cm KwK36 L/56:ティーガーIに搭載される56口径の戦車砲。

- 88x822R mm 砲弾

- 8.8cm Pak43:クルップ社製の71口径の対戦車砲。

- 8.8cm Pak43/1:ナースホルンの主砲。

- 8.8cm Pak43/2:フェルディナント / エレファントの主砲。

- 8.8cm Pak43/3:ヤークトパンターの主砲。

- 8.8cm Pak43/41:Pak41の砲身と砲弾を流用したラインメタル社製の対戦車砲。

- 8.8cm KwK43:キングタイガーこと「ティーガーII」の主砲。

- 8.8cm Pak43:クルップ社製の71口径の対戦車砲。

- 88×855R mm 砲弾

- 8.8cm Flak41:Flak18/36/37に代わるラインメタル社の74口径の高射砲。今回のフラックワーゲンに搭載。

なお、ティーガーIIなどに搭載される「71口 径8.8cm砲」と、Flak41の「74口径 8.8cm砲」はどっちが強力なのか気になるところ。一見砲身が長い8.8cm Flak41のが強力?

しかし、2016年5月の「グランドパワー ドイツ重戦車ティーガーII」によると以下のような記載がされています。

71口径KwK43(砲身長6,010mm)は当初比較対象とされた74口径Flak41(砲身長6293mm)に比べ3口径分砲身が短かったが、同じ弾頭(弾頭重量は同じであるが、装薬量はFlak41用が5.42kgで、KwK43が6.8kgという違いがある)の風帽付き被帽徹甲弾(PzgrPatr39-1)を発射した場合、砲口初速は1,000m/秒でどちらの砲も同じであったとされている。

手元にある資料から両砲の射撃データを抽出してみたが、貫通力はほぼ同等もしくはKwK43の方が若干上のように見える。

クラッペのクリアパーツ

車体前面に取り付けるクラッペ(視察窓)の防弾ガラスはクリアパーツで再現されていました。

ドラゴンのキットでもモノによっては、クラッペやペリスコープ、車間表示灯などがクリアパーツで再現されていることがありますが、フラックワーゲンでもクリアパーツで再現されていました。細かいなぁ~。

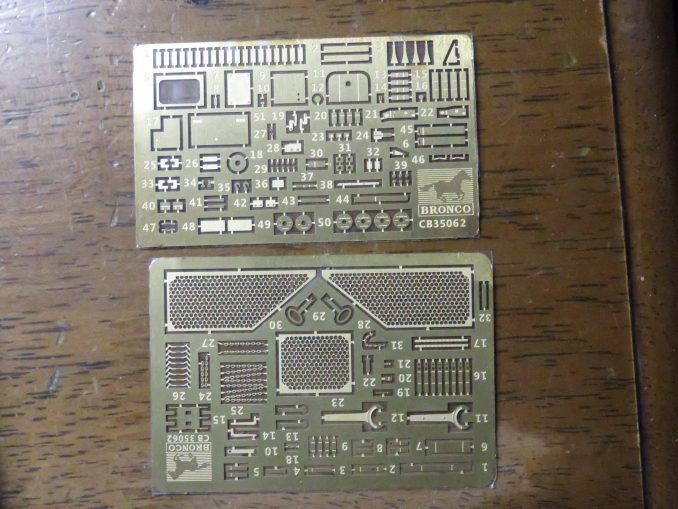

エッチングパーツ

こちらはプラスチックでは成形出来ないくらい薄いパーツを再現したエッチングパーツ。

エンジンデッキの異物混入防止メッシュはもちろん、OVMの蝶ネジや、牽引装置のチェーンまで再現されており、もはやアフターパーツでは?と思うくらい充実しています。

非常に精巧であると同時に、一つ一つのパーツが小さいので、切り離したり接着するのに苦労しそうですが、それらの苦労に見合ったディテールアップが実現出来るでしょう。

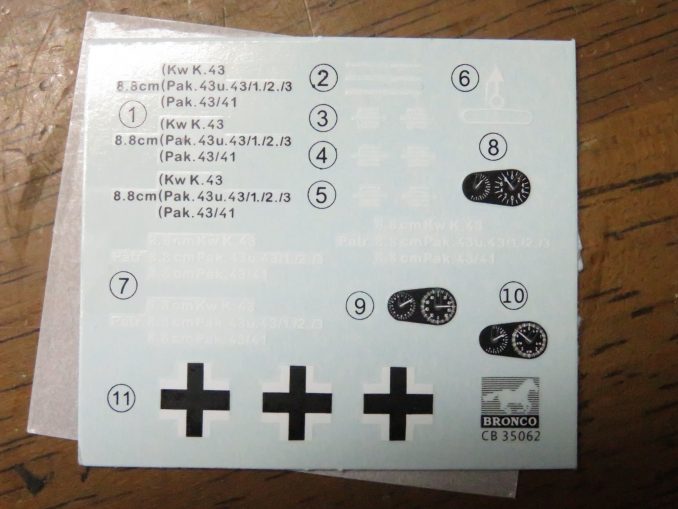

デカール

そしてこちらはデカール。

おなじみの国籍マークを始め、高射砲部隊である「戦術マーク」、Flak41の射撃管制装置のメーター、さらには砲弾や砲弾ケースに貼るマーキングまで再現されています。

ただ気になったのは、砲弾や砲弾ケースに貼り付けるデカールには「KwK43」や「Pak43」と記載されている点。

先述の通り、KwK43やPak43といった71口径に使用する砲弾は88x822R mmなので、74口径 8.8cm Flak41で使用する88×855R mmとは別物なはずです。

ブロンコがこのキットを製造した当時に資料がなかったために間違えたのか、あるいは搭載している高射砲が74口径 8.8cm Flak41ではなく、88x822R mmに対応したクルップ社の高射砲「71口径 8.8cm ゲラート42」なのか(形状からしてまず無い)。

まま、あまり深く考えても仕方ないですけどね。ひとまず今回は砲弾類は使用せず、今後Pak43(あるいはKwK43)を搭載した車両を作るときに使おうと思います。

まとめ 付属品が豪華すぎるキット

ということでブロンコのフラックワーゲンに関して「これでもか!」というくらい書き殴ってみましたが、このキットを見て思ったのは兎にも角にも「豪華すぎる」の一言。

履帯はモデルカステンに匹敵する「可動式履帯」であり、クリアパーツが入ってたり、砲弾やケースが付属されてるし、エッチングパーツも豊富。

本来ならアフターパーツを買って置き換えるディテールアップパーツが大体入っていて、あえて付属してないモノを言えば「金属砲身」くらいですが、砲身は砲身でちゃんとライフリングのモールドが入っているという徹底っぷり。

価格は5,000円を超えてますが、セット内容を考慮すると安すぎるくらいで、特に主砲である8.8cm Flak41の完成度はかなり高いので、マニアにも満足なキットであることは間違いありません。

…組み立てられるかなぁ。

ちなみにこのフラックワーゲンを次に作ろうと決めたキッカケは、よく行くツイキャスの放送にて、私のコメント(上記画像参照)に対する配信者の返答です。

「エプロンとトースターどっちがいい?」という意味不明な質問に対し、ものすごく悩みながら「じゃぁ、トースターかな?」という返事をもらったのでフラックワーゲンにしたわけです。

というわけで、次回からフラックワーゲンの製作に入ります。まずは足回りの可動パーツと戯れます。