ようやくIV号戦車 J型が完成したから、残りの作業を紹介するんだ。内容としては、迷彩塗装後の残った作業を一気にやって完成させるというものです。

- デカールの貼り付け

- OVMの塗装

- ウェザリング

- 完成

- 戦車長フィギュアの追加

- 過去の完成品と並べてみた

といった内容。

当ブログではやたら写真や画像を多用する関係で、やたら縦長になってしまうので、2~3ページに分割しています。ご了承ください。

なお、今までのIV号戦車 J型の製作については以下から読むことが出来ます。

デカールを貼り付ける

まずはデカール貼りから行いました。

人によってはデカール貼りはウェザリング後にやる場合もありますが、私はウェザリング後だとデカールだけ真新しくなって不自然と思うので先に行います。

デカールの内容について

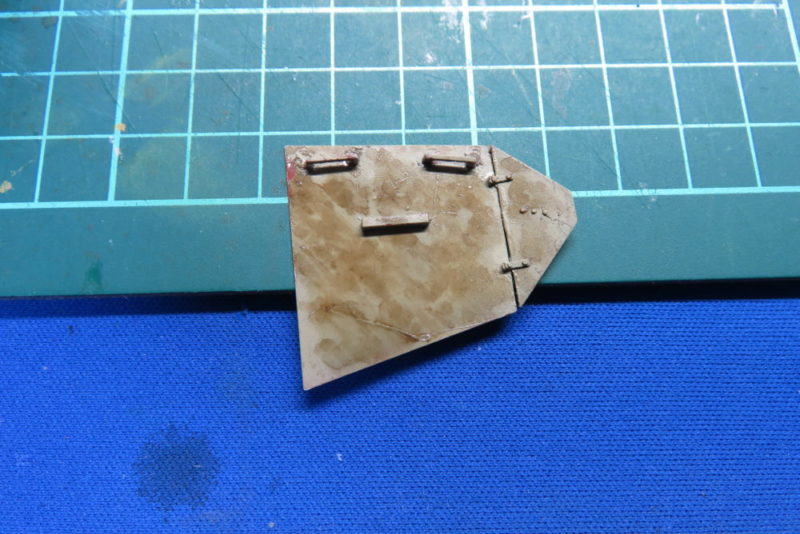

こちらが今回のキットに付属するデカール。

ドイツの国籍マーク「ヴァルケンクロイツ」に加え、1、2、3、7といった砲塔番号、砲身の防盾側面に描かれた「Lustmolch」を再現したものまであります。

また、「ILE DE FRANCE」という文字や、フランスの国籍マークのデカールもあり、こちらは大戦後期にフランス軍によって鹵獲されたIV号戦車を再現したい人向け。

あとは白くて細長い帯状のデカールがあり、これは砲身に描くキルマーク。歴戦の車輌に貼ってあげましょう。

また、「vB」というのは、第111戦車旅団の第2111戦車大隊の旅団長フォン・ブロンザード大佐のイニシャルとのこと。今回のJ型でも再現できます(説明書の塗装例の上から2番目がそれ)。

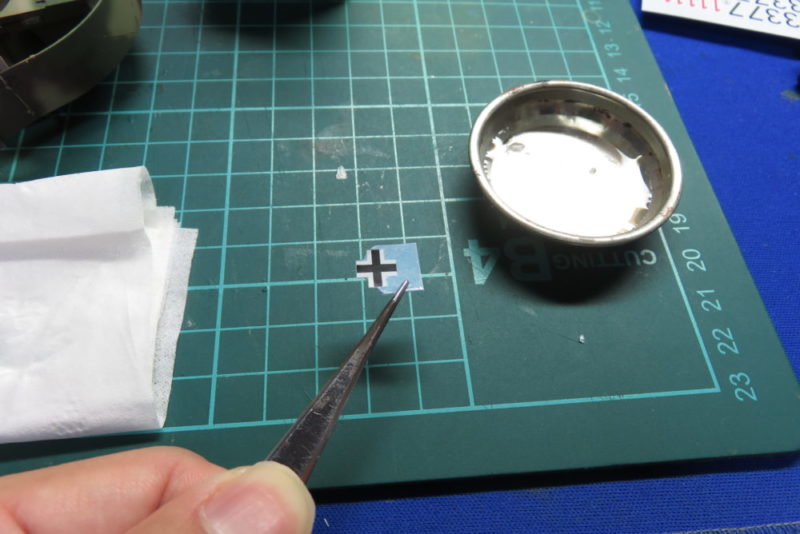

まずは国籍マーク

ということで、まずはどの車輌を再現する場合でもたいてい貼っつける国籍マークを砲塔に貼り付けます。

デカールをカッターで台紙ごと切り離し、水の上に浮かべて30秒ほど放置します。

その間にデカールを貼り付ける砲塔シュルツェン側面には「マークセッター」を塗っておきます。こいつがあればデカールが剥がれる心配はナシ。

初期~中期のIV号戦車では国籍マークは車体上部の側面に描かれてましたが、G型後期以降になるとシュルツェンが装着されて隠れるので、砲塔シュルツェン側面に変更されました。

さて、水揚げしたデカールは一度ティッシュペーパーの上にワンバウンドさせて水気をとり、ピンセットなどで優しくデカールを台紙からずらします。

うまくいかない場合は再度沈めます。

そしたらペタンと特定の位置に貼り付け、ピンセットで優しくポジション調整。無理に動かそうとすると破れるので水気を与えてゆっくり動かします。

位置調整が上手く行ったら綿棒で上から優しくトントンと押してデカールを密着&水気を取り除きます。

国籍マークは砲塔シュルツェン後部にも貼り付けます。

ただし砲塔シュルツェン後部にはボルトのモールドがあるため、普通に貼り付けただけでは浮いてしまって立体感がありません。

なので、デカールを貼った後に「マークソフター」を上から塗り、デカールを柔らかくして、綿棒で押し付けてモールドやスリットに馴染むようにします。

キルマークも入れてみた

特定の車種だと国籍マークのほかに砲塔番号やら部隊マーク、特定車種のみに見られるマーキングなどがあります。しかし不特定の車輌を再現するとなると国籍マークだけとなりなんだか寂しく感じます。

なので、敵車輌を撃破した数をあらわす「キルマーク」のデカールを砲身に貼り付けます。貼り付けの流れは国籍マークのときと同じ。

キルマークはぺたんと一辺を貼り付けると勝手にクルリと巻き付いてくれます。ただ、向きを注意しないと両端がズレて変なキルマークになるので注意。

「Lustmolch」も貼り付けてやった

箱絵に描かれた迷彩とは違いますが、箱絵のJ型の砲身スリーブに描かれた「Lustmolch」のデカールも貼り付けることにしました。

この「Lustmolch」が描かれた車輌はマウケ戦闘団の第115戦車大隊・第3中隊の所属とのこと。実物の写真もあり、車体上部の正面から側面にかけて追加装甲として予備の履帯が装着されているのが特徴でした。

また、この個体は砲身には1本キルマークが入っており、上述のキルマークを追加したのもこのため。

だけど特定の単語や女性の名前を書いたIV号戦車は散見されるので、「不特定車輌にも書いてた」ってことにすればOK。

余談ですがドイツのジンスハイム自動車・技術博物館にも砲身に「Lustmolch」が描かれたヘッツァーが展示されてたりします。

なによりLustmolchだぜ? 助平なんだぜ?

OVMの塗装

続いて、車体に乗っているOVM(車載工具)の塗り分けを行います。

OVMの塗装とはハンマーとかスコップといった「鉄」と「木」で出来たモノの塗り分けとなり、つかう塗料(色)も人それぞれですが、私は「戦車装備品[OVM]の仕組み」を参考に選んでます。

「鉄」はアクリル塗料で

で、その「OVMの仕組み」はどういった塗装なのかというと、まず「鉄」の塗装にはアクリル塗料の

- フラットブラック

- フラットアース

- レッドブラウン

これら3色(黒は多め)を混ぜ合わせて作ったズングリと鈍く重量感のある「黒茶色」を塗ります。

この「黒茶色」というのは非常に汎用性が高く、OVMの金属部分だけでなく履帯の塗装にも使えるため、あれこれ塗料を買い揃える手間が省けて助かってます。

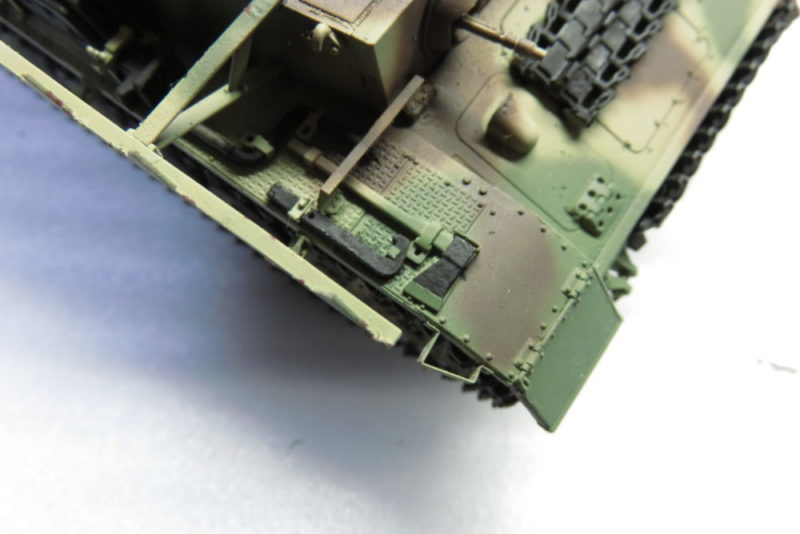

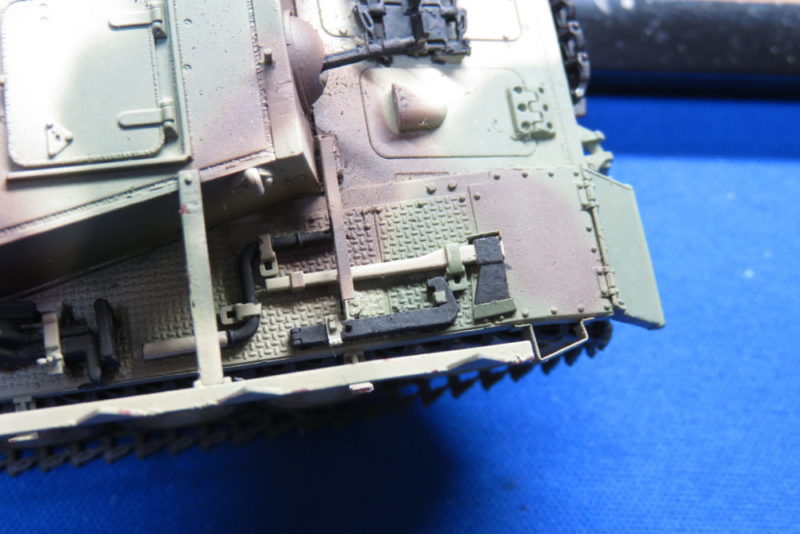

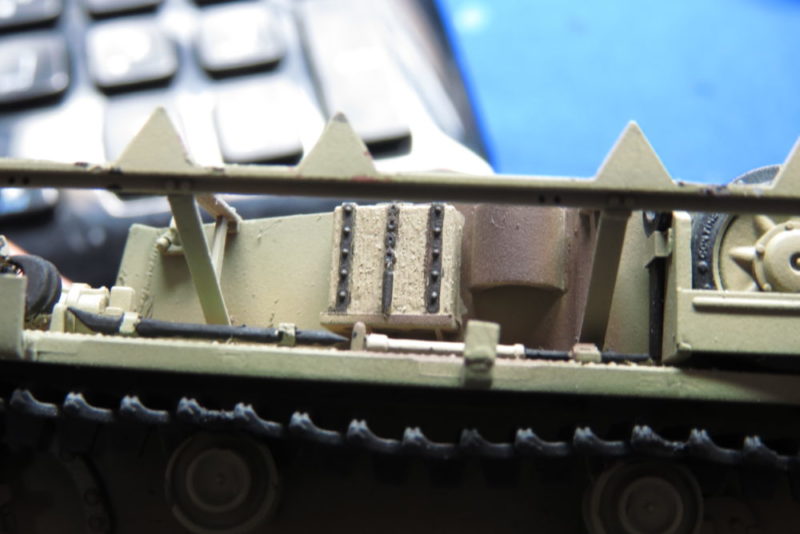

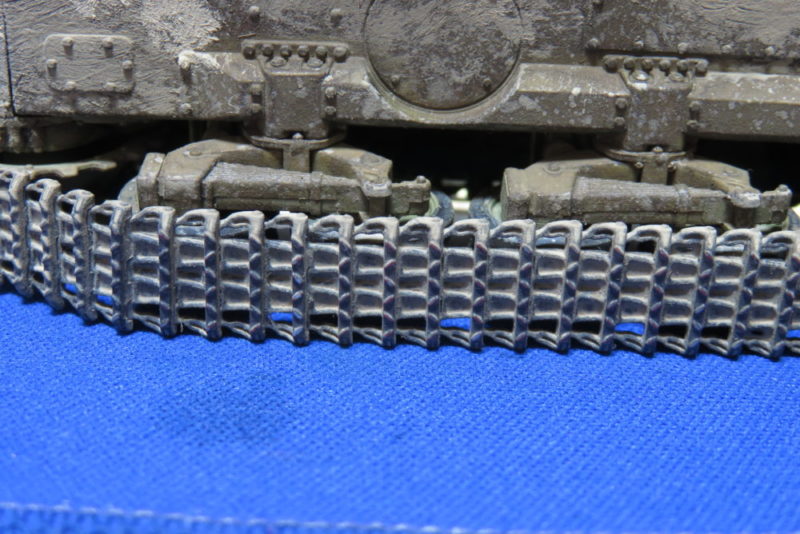

まず車体側面の予備履帯を塗装。先述の通り、3色を混ぜて作った「黒茶色」はOVMだけでなく履帯でも使えます。

ただ、ラックに引っ掛けてある上にシュルツェン架があるので、車体前面にある予備履帯と違ってかなり塗装しづらいです。また塗り残しが無いよう様々な角度から要チェック。

同じようにスコップのブレードや手斧、各種工具の金属部分も塗り分けます。

面相筆を使ってゆっくり、毛細管現象をうまく利用して、境界までキレイかつハミ出ないように。

「木」は下地にアクリル塗料・仕上げにエナメル塗料を使う

一通り「鉄」を塗り終わったら、今度は「柄」となる木の部分の塗装をします。上の写真でいうエンジン始動クランクや手斧の「柄」がそれ。

鉄と違って木はアクリル塗料とエナメル塗料を使う2段階の塗装をし、まずはアクリル塗料の「バフ」でベースとなる色を塗ります。

それ以外は基本的に鉄の時と同じですみっこまではみ出さずに塗るわけですが、いかんせんシュルツェン架のせいで塗りづらいことこの上なし…。

ジャッキ台も同じようにバフで下地を。

…なのですが、このジャッキ台は台である木とそれを留める金属のバンドが交互に来る構造なのでめちゃくちゃ塗りづらい。その上シュルツェン架もあって最凶クラスの塗りづらさ。

こんな状況でハミ出さずに塗るの無理っしょ!ってなるのが人の理ですが、通常よりも薄くして流動性が増した塗料で「毛細管現象」を利用して、スーッと流し込むように塗ることで上手いことハミ出さず端っこまで塗装ができちゃうのです。

ただし、流動性が増しているので筆に含んだ塗料が多いとコースアウトしてエラいことになるので注意。面相筆など細い筆を使って少しずつ塗りす。

下地を塗ったら次は仕上げ塗装をします。

この仕上げ塗装で使うのはエナメル塗料の「レッドブラウン」と「クリアーオレンジ」を混ぜたもの。これを薄くしたもので木目やニスを再現します。

これも面相筆のようなほっそい筆で線を描くように塗ることで木目が描けてより「木」っぽくなるとのこと。ただ私は下地が透ける程度に薄くしたやつを全体に塗ってニスっぽくした方が映えそうな気がします。

ウェザリング

さて、続いてはウェザリングを行っていきます。

使う塗料や道具に違いはあれど、私がやっているウェザリングは基本的に以下の4つをベースにしています。

- ウォッシング

- スミ入れ

- ドライブラシ

- 足回りの汚し

これは1作目の「ヴィルベルヴィント」を作った時からやってるので、手軽な材料(塗料)で出来るということで現在も続けています。

その他にも最近では経年劣化による塗装の剥がれを再現する「チッピング」や排気管などの「サビ」も追加。

では順番にやっていきます。

ウォッシング

まず最初は全体に泥水のような色の塗料を塗りたくって彩度を落とす「ウォッシング」から行います。

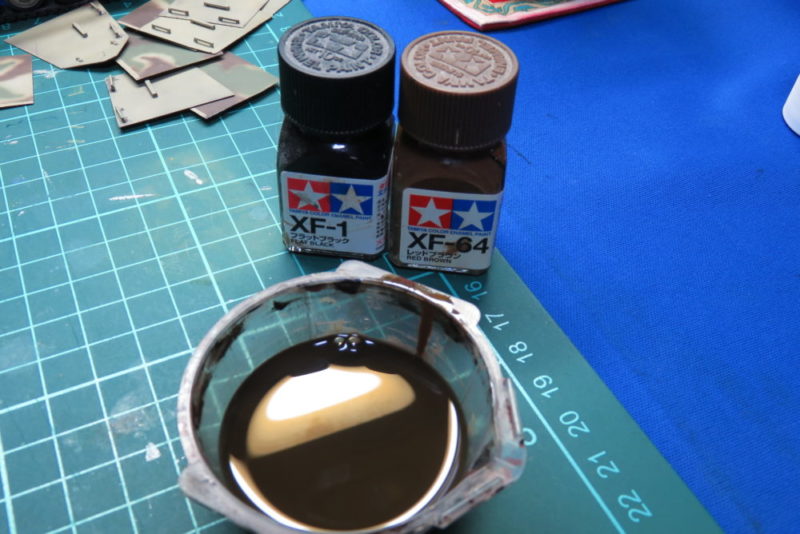

使用するのはタミヤのエナメル塗料「フラットブラック」と「レッドブラウン」を混ぜた色で、こいつを溶剤で10倍くらいに薄めてシャビシャビの色水にします。

こんな感じの塗料になります。

…ただ、参考にしてるプラモ動画ではもうちょっと茶色っぽい塗料になってました。塗料の配合比率がおかしいのかしら?

ひとまずこの色水を全体に薄くまんべんなく塗っていきます。

水のようにシャビシャビなので少量でもスーッと行き渡りますが、エナメル塗料はパーツの接着を剥がすのでビチャビチャにするとパーツが取れます。少量を伸ばすように塗っていきましょう。

何をトチ狂ったか、過去に連結式履帯をウォッシングしようとして悲惨な目にあいました。

同じようにシュルツェンもウォッシングしますが、先述の通り、エナメル溶剤はパーツの接着を剥がすので、特にシュルツェン内側のハンガー周辺は注意して塗ります。

塗料タップリの筆でビチャッと塗るよりも、少量の塗料をピタピタ塗っていった方が安全かもしれません。

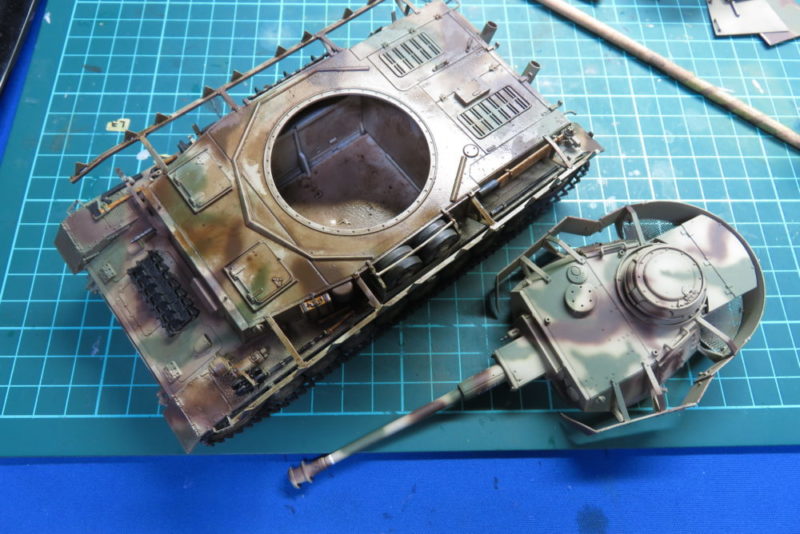

ウォッシングした車体とまだウォッシングしてない砲塔の比較。

もちろん砲塔も同じようにウォッシングして、そのあとにエナメル溶剤を含ませた綿棒やティッシュで塗料を拭き取っていきます。

キューポラを拭き取っている様子。

車体や砲塔には車体基本塗装の前に「シリコーンバリヤー」をいたるところに塗っており、軽くこするだけで塗装が剥がれるようになっています。

そのため、竹串などで擦ってやれば「チッピング」のような塗装の剥がれを再現できます。

ただ、今回は積極的に擦って剥がすことはせず、ウォッシングの拭き取りやシュルツェンの着脱で起きる摩擦を利用して、勝手に剥がれるようにしました。その方が自然な剥がれ方になると思ったのです。

スミ入れ

お次は「フラットブラウン」と「フラットブラック」を混ぜて作った塗料を使って、モールドの根本や窪んだ部分を暗くする「スミ入れ」を行います。

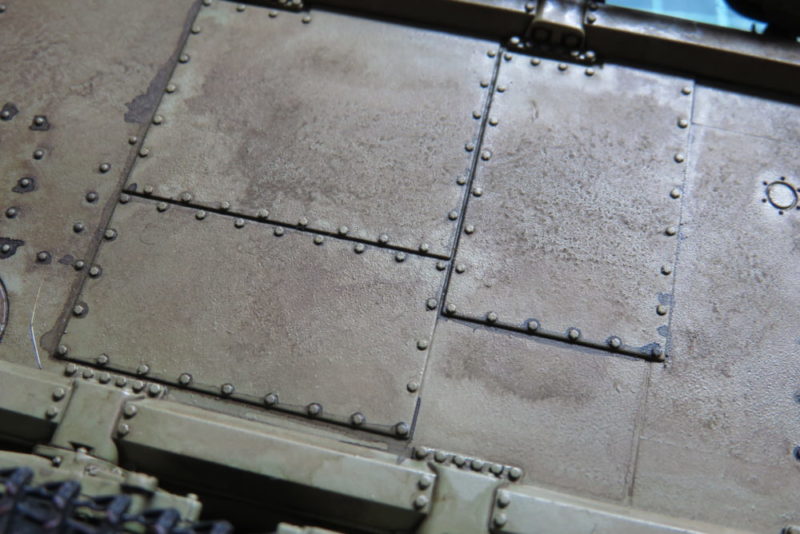

スミ入れによってモールドの根本が暗くなり、その後に行う「ドライブラシ」でモールド表面を明るくすることで、明暗差がクッキリ出てパーツがより立体的になるというもの。

スミ入れの塗料はウォッシングほどではありませんが、やはりシャビシャビにして、毛細管現象でモールド根本に塗料をツツーと浸透させます。もちろんハミ出たら溶剤含ませた綿棒で拭き取り。

モールドは車体のあちこちにあり、チビチビとやる作業なので時間がかかりますが、それでもウェザリングとしての効果は絶大。

え? 「ウォッシングで代用出来る」? ………またまたご冗談を。

ドライブラシ

先述のスミ入れと合わせて行う「ドライブラシ」です。

これはウォッシングやスミ入れと違ってシャバシャバに希釈する必要はなく、むしろ瓶から直接筆にとっても良いくらいです。

塗料はエナメル溶剤の「デザートイエロー」を使い、ここに「ダークイエロー」を少量ずつ混ぜ、段階的に明るくしていきます。

こんな感じにウォッシングとスミ入れでドブ川みたいに汚い色した部分にシャッシャッとドライブラシをすることで、ボルトの表面が明るくなります。

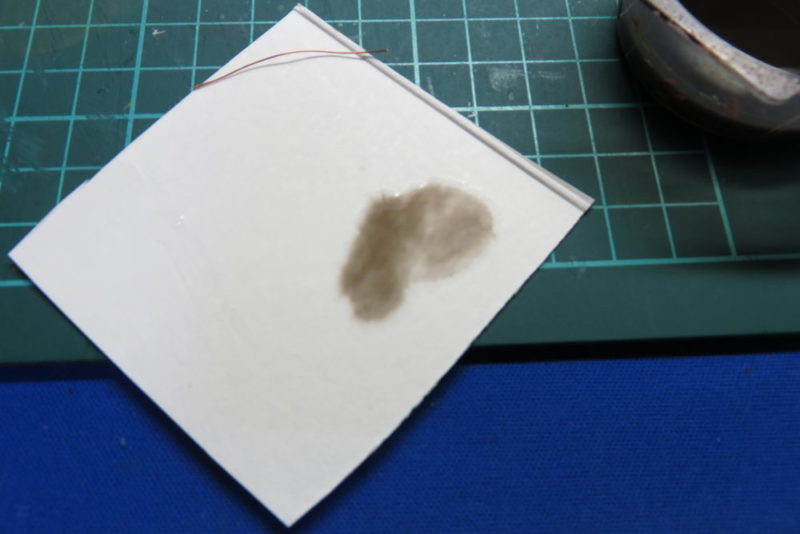

筆に塗料をとったらティッシュなどで拭き取って、筆に僅かに残った塗料をモールドのエッジ部分にこすり付けるように塗ります。

5回目くらいでようやくうっすら色が変わる程度が適量です。

足回りの汚し

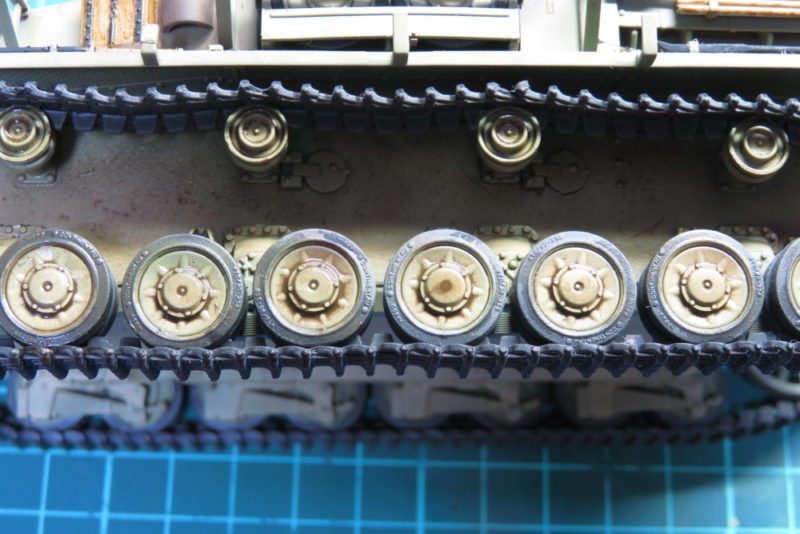

お次は履帯や車体下部などの足回りを汚します。

地面と接する履帯はもちろん、履帯によって跳ね上げられた泥や土は車体下部にこびりつきますのでそれを再現します。

昔はタミヤの「ウェザリングマスター」や100均で買ったパステルを粉末にしたものを溶剤で付着させる方式で行ってましたが、最近ではGSIクレオスの「ウェザリングペースト」を使っています。

ウェザリングペーストは「マッドホワイト」と「マッドブラウン」の2種類ですが、専用のうすめ液を使うことで固形から液状まで柔軟に対応でき、泥跳ねから堆積して出来た立体感も再現できます。

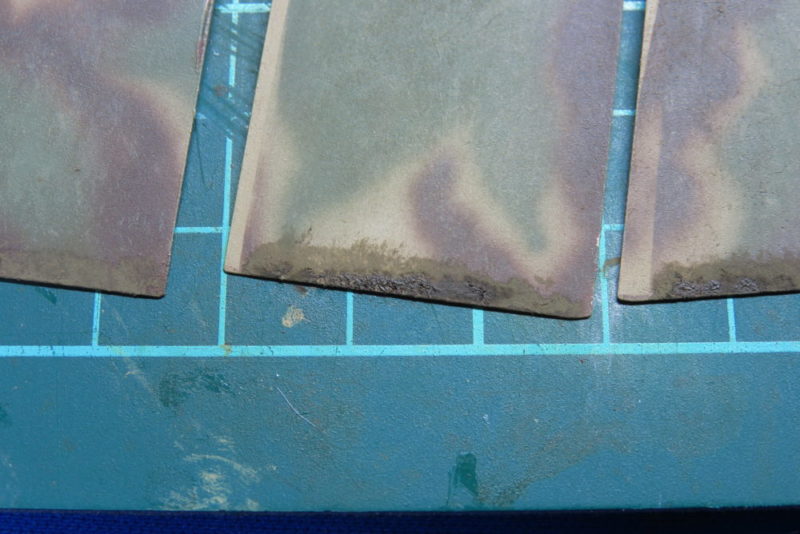

まずはシュルツェンの下の方にマッドブラウンをペタペタと叩きつけるように塗っていきます。

マッドブラウンが乾いた頃にマッドホワイトを同じようにペタペタ。

これを何度か繰り返します。

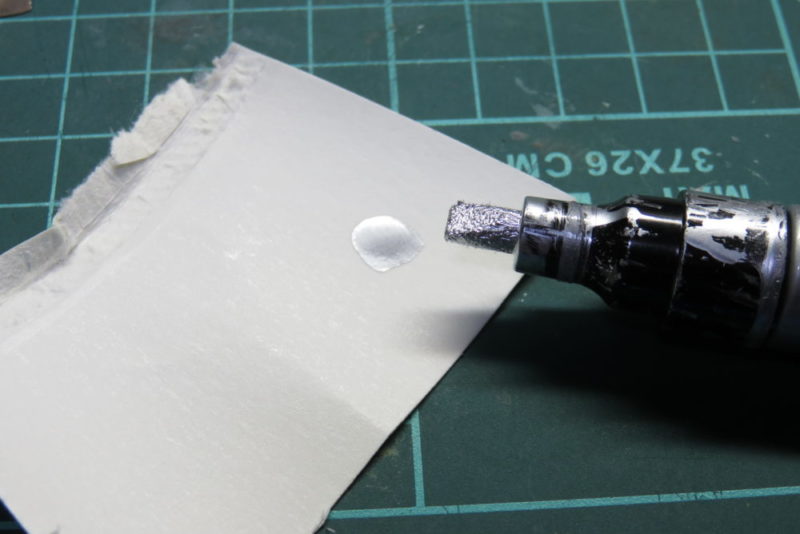

ちなみに使ってる筆はこんな感じのボッサボサのやつ。

元はフィギュアやOVMの塗装用として買った面相筆ですが、横着な使い方してすぐにダメにしてしまったので、ウェザリング用として再起用。

今回のような泥の付着を再現するのに適してます。

履帯やその周辺にも同じように液状のウェザリングペーストをペタペタ。

ただ、履帯は接地面や転輪が当たる場所には泥が残らないので、ペーストが乾燥したらうすめ液を含ませた綿棒でこすって拭き取ります。

シュルツェンに隠れた車体下部側面も忘れずに。

車体の前後も忘れずに。

ここは硬めの筆に液状のウェザリングペーストを含ませて指で弾いてやるといい具合に泥ハネが再現できます。

…ただしかなり広範囲に飛んでいくので、泥を付着させたくない場所にはティッシュで覆うなどしてガードします。本当に広範囲に飛びます。私はPCモニターをウェザリングしてしまいました…。

その他のウェザリング

以上の4つが初期の頃からやってきたウェザリングの内容となりますが、それ以外にも新たに取り入れた技法なども最近では行っています。

具体的には以下の3つの方法です。

- 履帯の摩耗表現

- チッピング

- サビ汚れ

履帯の摩耗表現

履帯は地面や転輪と触れることで摩擦が発生し、少しずつ削れていきます。そして削れたことによって履帯の地金が露出します。

それを再現するためにガンダムペイントマーカーの「クロームシルバー」をパレットに出し、そいつを筆にとり、ドライブラシの要領で履帯の接地面や起動輪の歯のエッジに塗ります。

ただ、エナメル塗料を使ったドライブラシと違い、こちらは色が乗りやすく、なおかつかなりギラギラなので、やりすぎるとアルミみたいな軽い金属っぽくなるので付け過ぎ注意。

チッピング

先程は「シリコーンバリヤー」を使って実際に剥がして塗装の剥がれを再現しましたが、こちらは塗装で剥がれを再現します。

ファレホカラーの「ジャーマンブラックブラン」をスポンジにつけて、塗装を剥がしたい場所にポンと押し付けるだけ。

ただしスポンジだと範囲が広くコントロールが難しいので、最近では面相筆で直接書き込んでいます。先述のシリコーンバリヤーの剥がしと併用すると効果大。

サビ汚れ

予備履帯や車体後部の排気管などではサビ汚れを再現することが多いですが、車体や砲塔の塗装が剥がれた部分やボルトなどからもサビは吹き出ます。

その吹き出たサビが雨で流れるのをガイアカラーのエナメル塗料「赤サビ」または「黄サビ」で再現します。

まずは面相筆で塗料をとって、サビを発生させたい場所の根本にちょんとつけ、つぎに溶剤を含ませた筆(面相筆とは別のもの)で下にスッと払えば上の写真のようなサビ流れが出来ます。

エナメル塗料なので失敗したら拭き取ればリトライ出来る点がうれしい。

…さて、これでウェザリングが終了し、IV号戦車 J型の完成です。

次のページでは完成したIV号戦車の画像をまとめました。

製作についてはこれでおしまいですが、せっかくなので完成したIV号戦車 J型の写真をいくつか展示します。

IV号戦車 J型(中期生産型) 完成!

今年の4月に製作をスタートして、10月に完成するというヒッジョーに時間がかかりすぎるIV号戦車でした。

…製作というよりもブログの投稿に時間がかかっているわけですが、さすがに半年で1輌ペースでは独ソ戦が終わってしまう。

ヴィルベルヴィント、オストヴィント、メーベルワーゲン、そしてクーゲルブリッツといった「IV号対空戦車」はいくつも作ってきましたが、その母体となる「IV号戦車」はこれが初めて。

第二次大戦中に最も大量に生産された戦車だけに、バリエーションは豊富で、初期の頃と比べると同じ「IV号戦車」でも全然違うのが面白い。

そんな中でもH型・J型といった後期のIV号が好きです。

サイバーホビー(ドラゴン)のIV号戦車のシュルツェンは薄い金属板で出来ているので、実車などで見かける「歯抜け」にすることが出来ます。足回りを見せたい時に。

ただ、シュルツェン内側のハンガーの接着位置がキモで、ここがうまくいかないとシュルツェンがガタガタになってしまいます。何度もやり直した部分です。

また、迷彩塗装ですが、今までやってきた「細い糸状のパターン」ではなく、雲のようなモクモクしたパターンになりました。意識してやったわけではありませんが、これはこれでなかなか。

戦車長のフィギュアを追加してみた

今回のIV号戦車はハッチを開閉式にしてみたり、砲塔や車体の内部も塗装してみたりと、今までやらなかったこともトライしてみました。

しかしせっかくトライしてもただそれだけでは寂しいので、別売の戦車兵のフィギュアを作って乗せてみました。

使ったのはタミヤの「ドイツ国防軍 戦車兵セット」。2017年9月に発売されたキットで、大戦初期の2号戦車からキングタイガーにまでマッチした汎用性の高い戦車兵フィギュア。

ドイツ戦車つくって乗せるフィギュアに迷ったら、とりあえずこれを乗せておけばOKってくらい汎用性の高い子です。

フィギュアは細かい塗装が要求されるので、今までキットに付属してたものはスルー or 作っても顔はノッペラボウという手抜きクオリティでした。

しかし、やらなきゃ上達しないということで、また仲田裕之氏の著書『ミリタリーフィギュアの作り方』を参考に、見よう見まねで顔を描いてみました。

最初は邪神モッコスみたいなギョロ目になってしまいましたが、アイシャドウを上手いこと入れたり、肌色で白目を小さくしたりすることでだいぶマシになりました。

始めのうちは闇雲に塗装するよりも、こういった書籍を参考にした方が上手くいくみたいです。

箱絵っぽくしてみた。

このシュルツェンが部分的に抜けて足回りが見える感じが良いですよね。

過去作と並べてみた

プラモデルは1個だけ眺めていても「ヌフフ…」ってなりますが、そこへ過去に作ったやつを一緒に置いてやることでもっと「ヌフフ…」となるのです。

IV号戦車とティーガーI

向こうからなにかやってきます。

やってきたのはティーガーIでした。

某・戦車が出るアニメ(劇場版)のラストシーン。

ティーガーIがIV号戦車のケツに砲身をあて、空砲をぶっ放してブーストさせて、対戦チームの隊長が乗る戦車に激突&接射で撃破するという戦法。

劇中ではティーガーIの砲身はIV号の車体後部に当ててましたが、プラモデルでそれ再現しようとすると俯角が足りませんでした。あれれ。

4、5、6、8号戦車

IV号戦車、5号戦車(5号対空戦車)、6号戦車(ティーガーI)、そして8号戦車ことマウスと並べてみる。

あとは3、2、1号戦車と7号戦車こと「レーヴェ」が出来ればコンプリート。IV号とティーガーIはあるけど、パンターはまだ作っていませんね。こちらもまたいつか。

IV号戦車とヘッツァー

お次はヘッツァーと一緒に並べてみる。軽駆逐戦車ということで砲塔の無いだけあって車高はIV号戦車の3分の1ほど。

同じ「駆逐戦車」であるIV号駆逐戦車 ラングこと『IV号戦車 L70(V)』もいつか作ってみたいなぁと思っています。

IV号対空戦車とIV号戦車

今まで作った「IV号対空戦車」と並べてみる。

ご覧の通り、対空戦車の方はいくつも作ってきましたが、その母体であるIV号戦車は今回が初めてでした。

こうやって見るとわかるように、対空戦車ひとつとっても多種多様なフォルムであり、対空戦車以外にも駆逐戦車や突撃砲、自走砲、弾薬運搬車のベースになったりとIV号戦車の汎用性の高さを実感します。

まとめ

「IV号戦車 J型」はフォマーク社とニーベルンゲンヴェルク社の2社が担当し、1944年2月から1945年4月の間に合計3,150輌が製造されたとのことです。

この期間を2月初日~翌年4月の月末とすると日数にして約454日で、3150÷454=6.938…となり、1日あたり平均7輌作ったということです。

一方、日本にあるTurbulence社は、IV号戦車 J型の製作を2018年4月19日に開始し、同年9月30日にようやく1輌が完成という体たらくです。

昔はデカール、塗り分け、ウェザリング、フィギュア製作、そして完成で5記事ぐらいに分けていましたが、そんな呑気なことしてたら今年中に完成しない気がしたので、思い切って1記事でまとめました。

生産数を増やすために部品を簡略化したのがJ型なのに製作に半年かかるってどんなジョークですかね…。

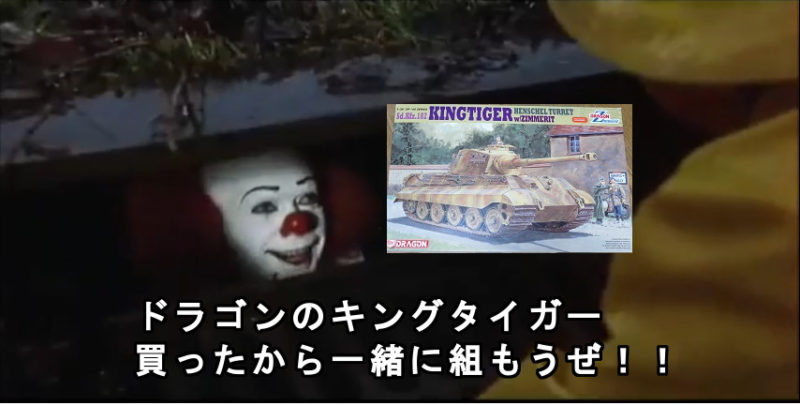

つぎは何を作るの?

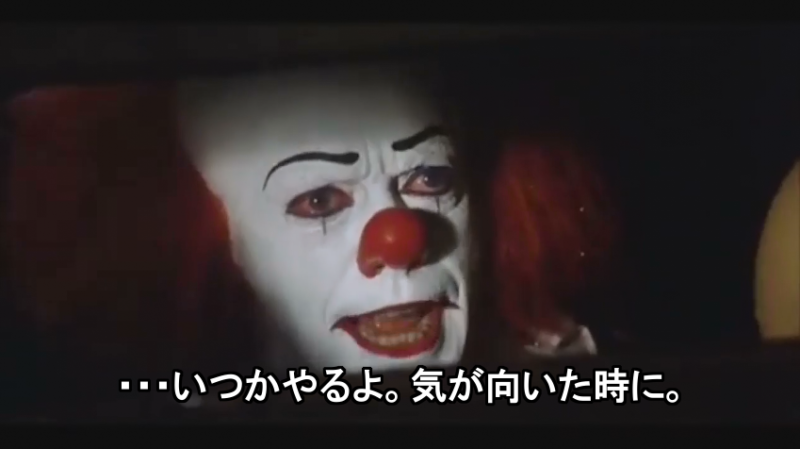

話すと長くなるのでペニーワイズに説明させます。

…以上です。

「戦車といったらデカくて強いヤツだよね」ってことで、キングタイガーが作りたくなったんだ。しかもツィメリットコーティング仕様。

IV号戦車 J型をヘトヘトになりながら作って「もう当分ドラゴンはいいわ…」とか思いつつ、またこうしてドラゴンのキットを作りたくなるのは何故でしょう。

…実はいまだに2017年に買った福袋のキットひとつも手を付けてません。しかも2018年度版も買いました…。さらに夏の福袋も………。

気づけば 完成プラモ < 積みプラ になってしまいました…。

ということです。今ではすっかりプラモ沼です。

まぁ、そんなことはどうでも良いんだな。次はキングタイガー作るからあわせて読んでくれると嬉しいんだな。