先日購入したサイバーホビー(ドラゴン)の「IV号戦車 J型(中期型)」の製作を今回からスタートします。

今回は車体下部および足回りを完成させるところまで進めていきました。

極めてバリエーションの多い「IV号戦車」の中でも生産時期によって仕様が変わる「J型」で、複数パターンの中から1つを選択して組み立てるという場面がしばしばありました。

なので、このパターンの違いについても記事内で触れました。

V号戦車 J型(中期型)の製作日記は上記リンクで読むことが出来ます。

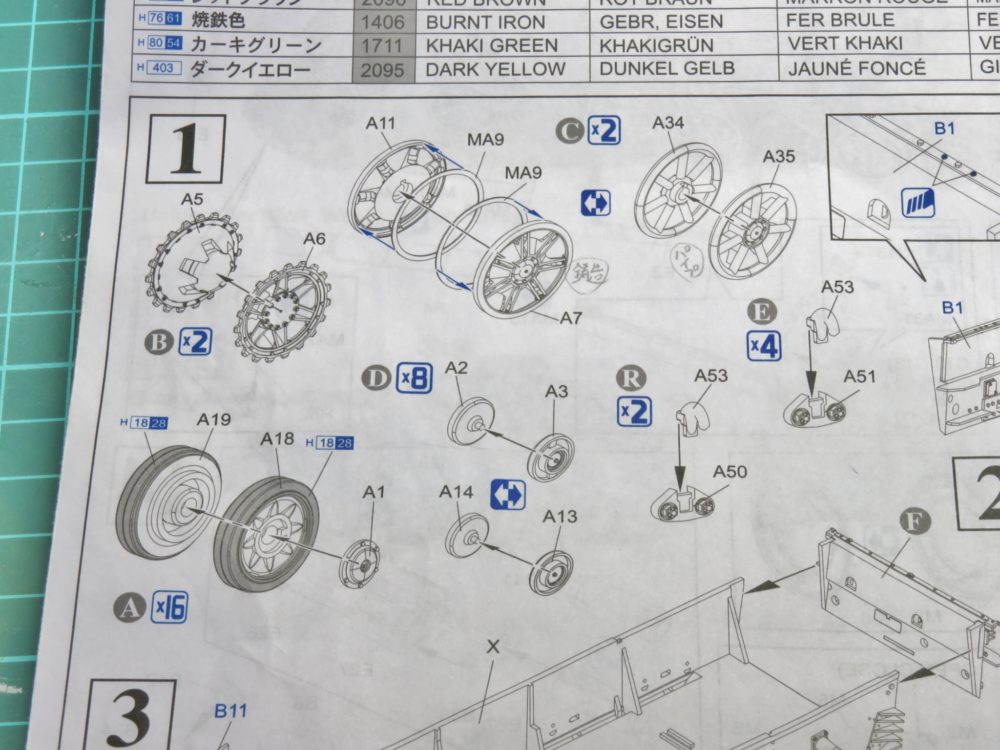

各種転輪の組み立て

戦車模型の組み立ては大体が転輪の組み立てから始まります。

ティーガーとかパンターでは大きい転輪を交互に挟み込むレイアウトになってますが、IV号戦車の場合は、下に走行転輪、上には上部支持転輪、前方に起動輪、後方に遊動輪といった構成になっています。

パーツの数が多く同じ作業の繰り返しとなるので、ゴリゴリHPを削られる最初の関門であることは間違いナシ。焦らずじっくり作っていきます。

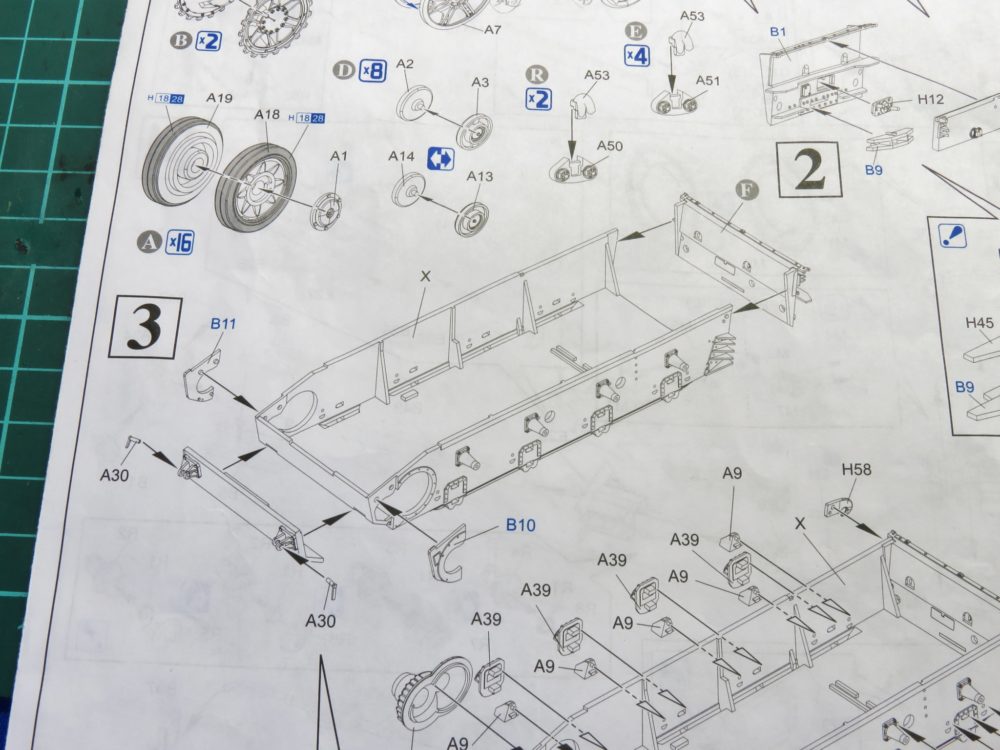

説明書は1番からスタート。

早速この転輪の組み立てから実物IV号戦車 J型の特徴でもある”部品の簡略化”が伺えるので、そういったところにも触れていきます。

また、今回のキットは履帯がマジックトラック、つまり連結式履帯なので、後の塗装を楽にするため「ロコ組み」という方法を使います。

そのためこの段階では転輪は車体に接着せず、仮組みの状態で進めます。

最初は起動輪の組み立てから

まずは前の方に取り付ける「起動輪」をつくります。

一番最初のパーツだからか、2つのパーツを張り合わせるだけで楽勝。特にこれと言った注意点もなく簡単に出来上がります。

強いて言えば、左右のギザギザをしっかり揃えておくことぐらいですね。パーツを組み合わせたら履帯(履板)パーツを仮組みしてズレがないかチェックしておきます。

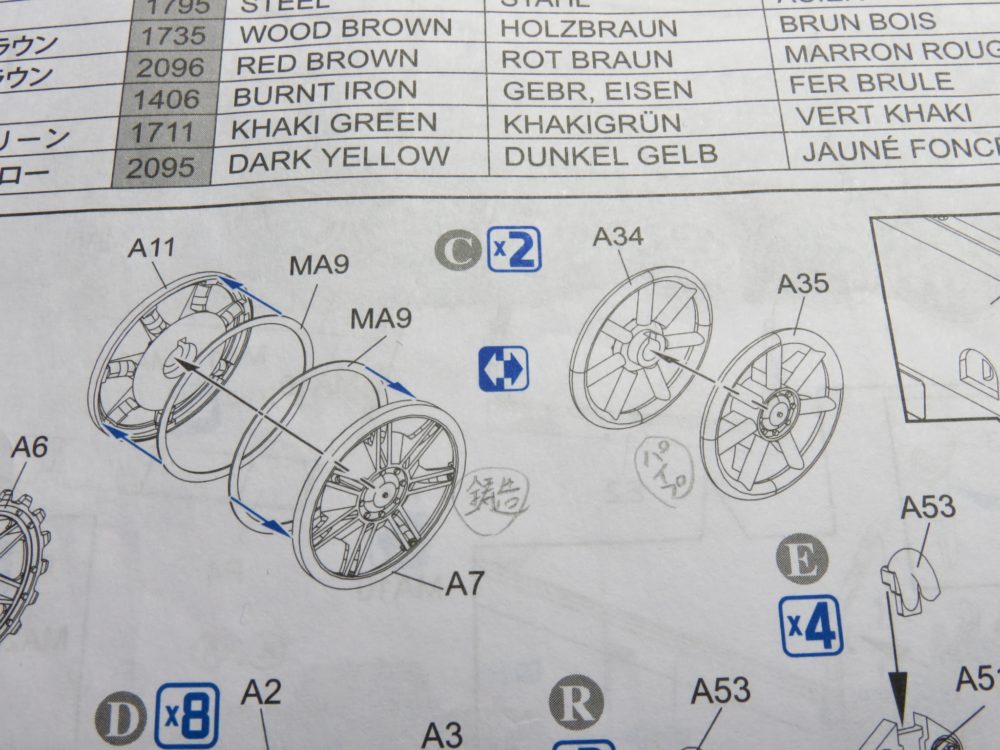

遊動輪は旧型と新型(簡略型)のどちらかを選ぼう

今度は車体の後ろの方に取り付けられる「遊動輪」を作ります。

上の写真を見ると「2つのうちから好きな方を選べ」という苦渋の選択を強いられます。説明書にメモってあるように、従来型であるパイプタイプと、簡略化された鋳造タイプの違いです。

鋳造型の遊動輪は1943年10月ごろから導入がスタートしており、H型ではパイプタイプの遊動輪が多かったですが、J型になると鋳造タイプの遊動輪が使われるようになったとのこと。

ただし、全車輌に徹底して導入されたわけでは無いようです。

また、生産末期になるとストックが出来たからか、再びパイプタイプの遊動輪が使用された車輌があったそうです。

どっちか迷った時は

上の写真のように上部支持転輪が3つになった末期型のJ型にパイプの遊動輪がついたケースもあります。各工場の方針や部品の在庫状況によって異なるみたいです。

そういったことから特定の個体や情景を再現する場合でもない限り、パーツ選びで頭を悩ます必要はないと思います。

また上の写真をよーく見ると、上部支持輪も旧型のものと簡略化されたものがゴッチャになっていますよね。

空襲で工場が爆撃されたり部材調達が滞る中で「あるものから使え」というように、大戦末期の逼迫したドイツの状況がこのIV号戦車 J型には反映されています。

で、今回は箱絵と同じように鋳造タイプの遊動輪を取り付けますが、せっかくですからパイプタイプと鋳造タイプの両方を組み立てます。使わない方は取っておけば良いからね。

パイプタイプの遊動輪

まずはパイプタイプの遊動輪。起動輪と同じように2つのパーツを組み合わせるだけで出来上がります。実に簡単。

今回は組み立てるだけで車体に取り付けませんが、いつかこいつを使う機会があるかもしれないので大事に保管しておきます。

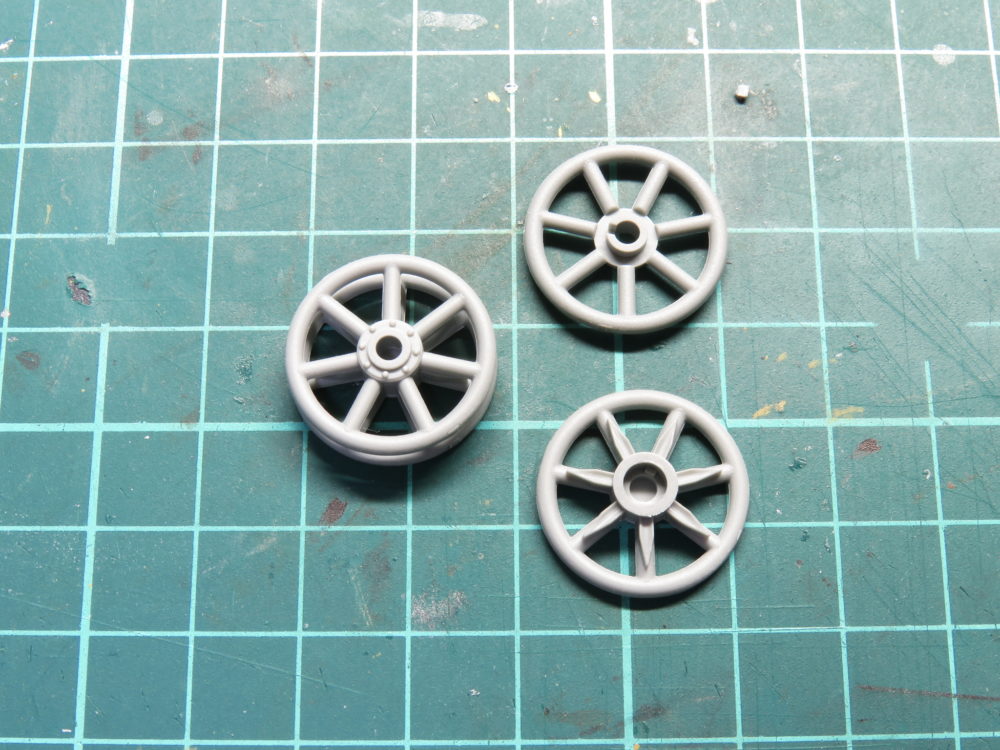

鋳造タイプの遊動輪

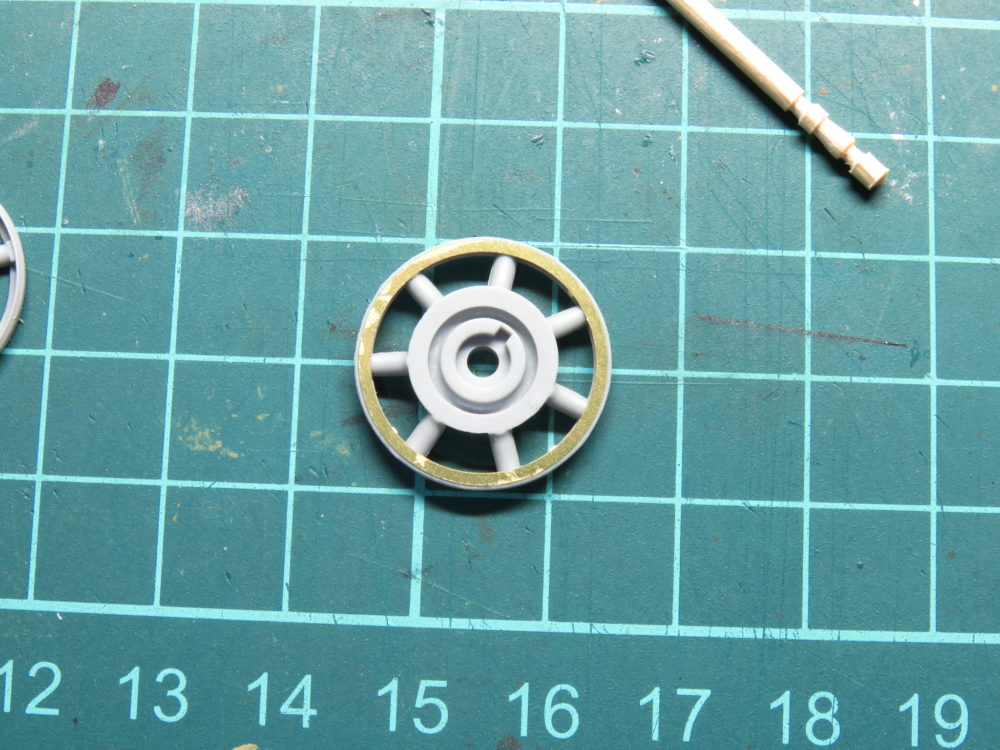

続いて鋳造タイプの遊動輪。

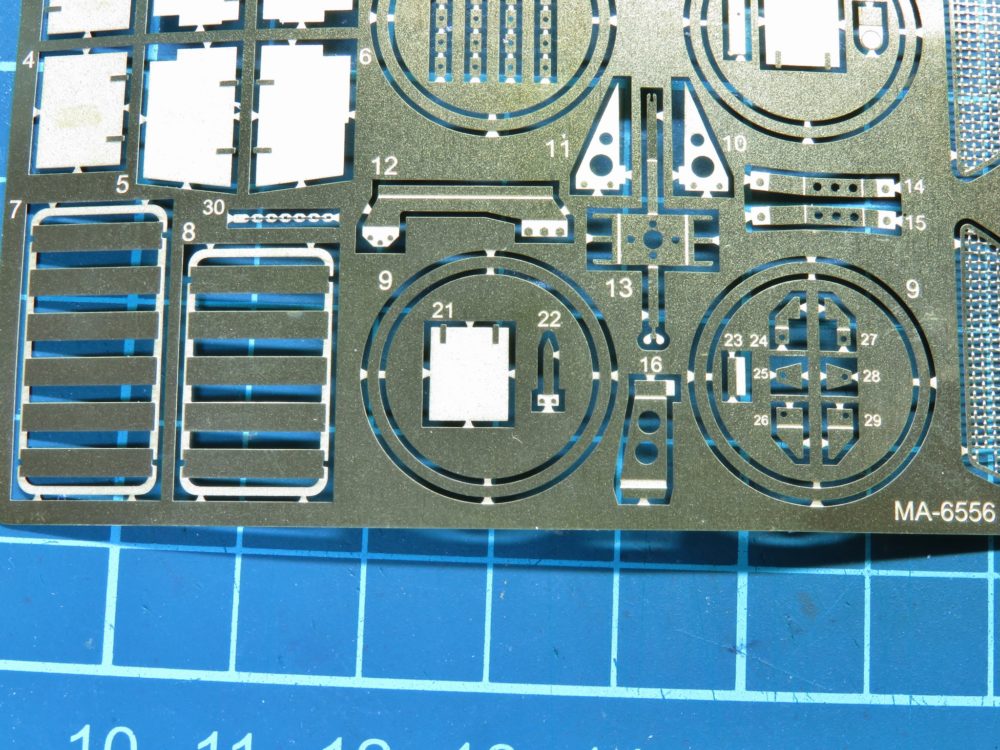

実物は製造工程が短縮された”簡略”版ですが、プラモとなれば話は別。さっそくエッチングパーツが登場し、パイプタイプよりパーツ数・工程数が多くなってます。

まずはこのエッチングパーツの外周をカッターナイフなどでバツンと切り落とし、強度を保つために内側にあるパーツを残したままゲートのヤスリがけをします。

ヤスリがけは力を入れるとパーツがヒン曲がるので撫でる程度、いや触れる程度で優しく削っていきます。

内側のランナーも削り、ヤスリがけをするとワッシャーのような丸い輪っかになります。これを遊動輪の内側に貼り付けます。

ただでさえ薄いエッチングパーツで形状が形状なので、ちょっと力を入れるとすぐに歪みます。

指でつまむときは十分注意し、接着するまでは気を抜かずに扱いましょう。

整形したエッチングパーツは遊動輪の内側に合わせて貼り付けます。普通のプラモ用の接着剤では引っつかないので、瞬間接着剤を使います。

エッチングパーツの数ヶ所に接着剤を点付けして遊動輪に固定して、つぎに伸ばしランナーなど細長いもので接着剤を取って、パーツ同士の隙間にすり込むように接着しました。

このエッチングパーツによって遊動輪の「コ」の字型の溝を再現することが出来ます。こういった細かいモールドはプラでは再現できないのでエッチングパーツさまさまです。

ただ、言えることは、簡略化つってんのに全然簡略化ちゃうやん!!!

…と、実物とプラモデルとの違いに嘆くのでした。エッチングパーツ苦手な人は素直にパイプタイプを使っときましょう。

というわけで、今回はこの苦労して作った鋳造タイプの遊動輪を使っていきます。

「上部支持転輪」の従来型と簡略型の違い

お次は上部支持転輪(上部転輪)。

上部支持転輪は従来まではゴム縁のタイプが使われてましたが、「IV号戦車 H型」の生産途中である1943年10月からゴムの節約のため、鋼製タイプのものに変更されました。

その鋼製タイプの上部支持転輪も様々なバリエーションがあります。

今回のキットでは太いリブが2本入ったタイプ(写真左)と、リブが無くハブキャップがフラットな簡略タイプ(写真右)の2パターンがあります。

箱絵ではリブが無くハブキャップがフラットなタイプの簡略タイプが使われているので、今回はそちらを使います。

上部支持転輪もまたバリエーションが多いので、使わなかった方はストックしておくと良いかもしれません。

組み立ては旧型・簡略型どちらも2つのパーツを組み合わせるだけなので簡単でした。

走行転輪の組み立て

お次は最も数が多い走行転輪を組み立てます。

注目すべきは転輪の中央に貼り付ける「ハブキャップ(ハブカバー)」。こちらも1943年9月から簡略化のため鋳造製からプレス製に変更されました。今回のキットではプレス型転輪でした。

組み立てに関しては3つのパーツを組み合わせるだけですが、いかんせん数が多いので作業ゲーです。めげずに一個ずつ作っていきましょい。

転輪以外のパーツも忘れずに

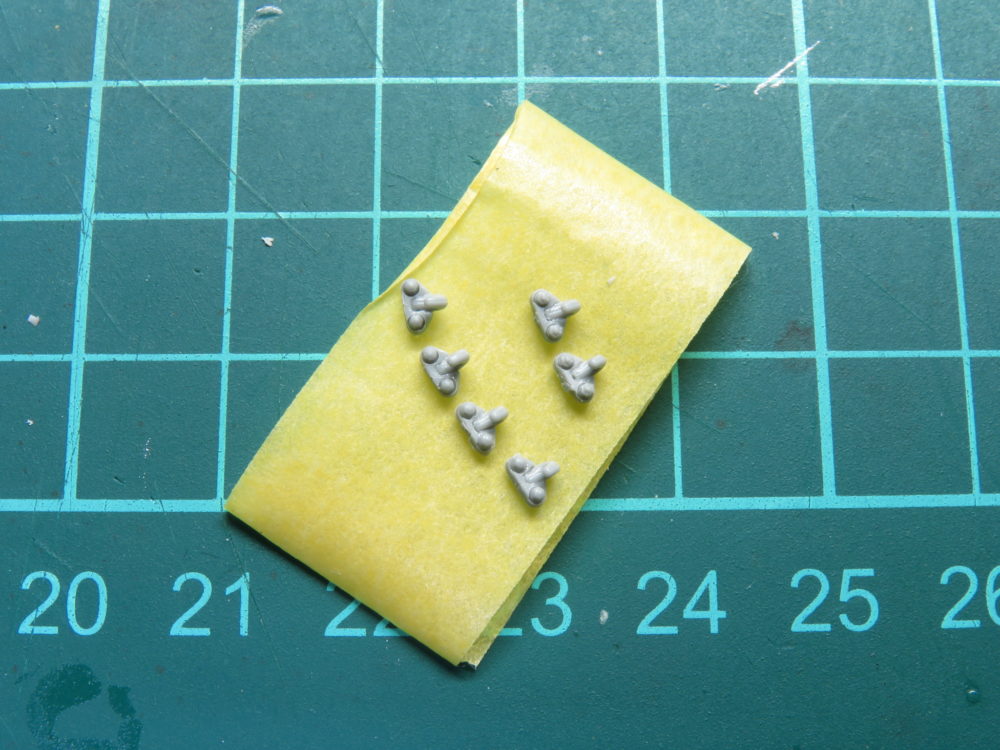

説明書の1番は転輪の組み立てがメインでしたが、それ以外のパーツもあり、上の写真のようなゾウの顔みたいなパーツを作りました。これはメンテナンスなどで車体を吊り上げる時に使うフックで、車体や砲塔の側面に取り付けます。

小さいパーツに「し」の形をしたパーツを取り付けるので神経を使うし、砲塔用と車体用でパーツが異なるので紛失・混同を防ぐべく、マスキングテープに貼り付けておきます。

この時点では鋳造のフックですが、もうちょっと生産時期が後になると金属棒をU字に曲げたような簡易版が車体の前面装甲に取り付けられるようになります。

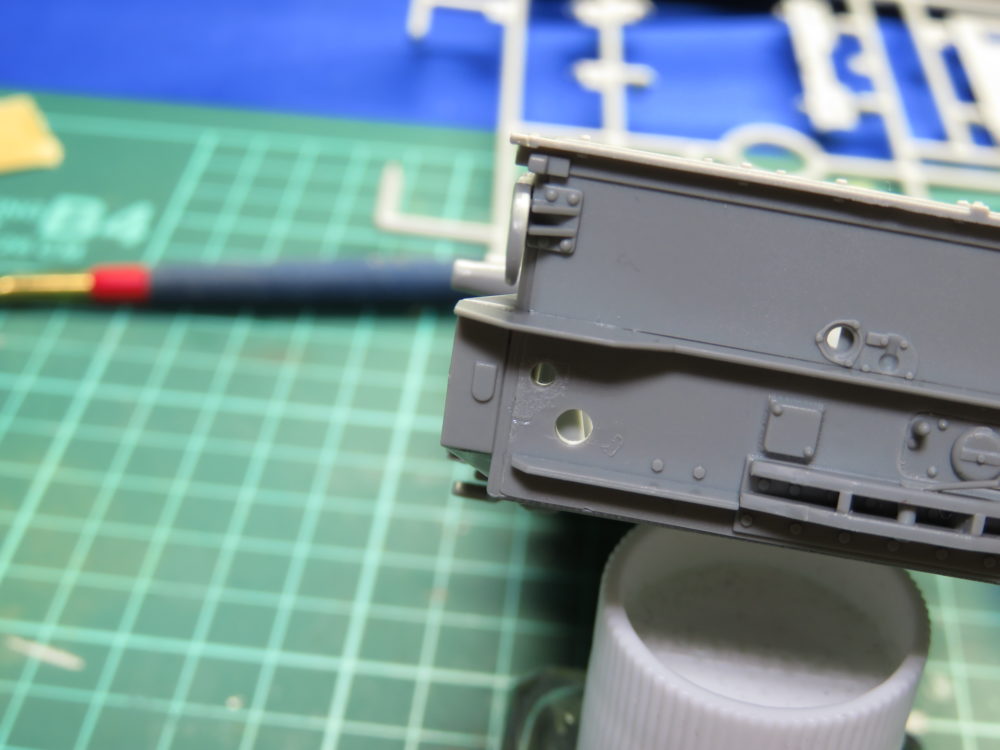

フロント・リアパネルの組み立て

続きましては車体下部の前後のパネルを組み立てていきます。

パーツの選択を強いられた転輪と比べるとパネルはパーツの選択はありませんが、車体の後部にあたるリアパネルはIV号戦車 J型(中期生産型)の特徴でもある”縦置きの排気管”が装着される場所です。

この段階ではまだ排気管はつきませんが、その土台となるリアパネルおよびフロントパネルをじっくり作っていきましょう。

リアパネルの土台を作ろう

まずは車体後部のリアパネルから取っ掛かります。

車体の後ろ側となる部分ですが、「IV号戦車 J型」の特徴が見られる部分なので解説しながら組み立てていこうと思います。

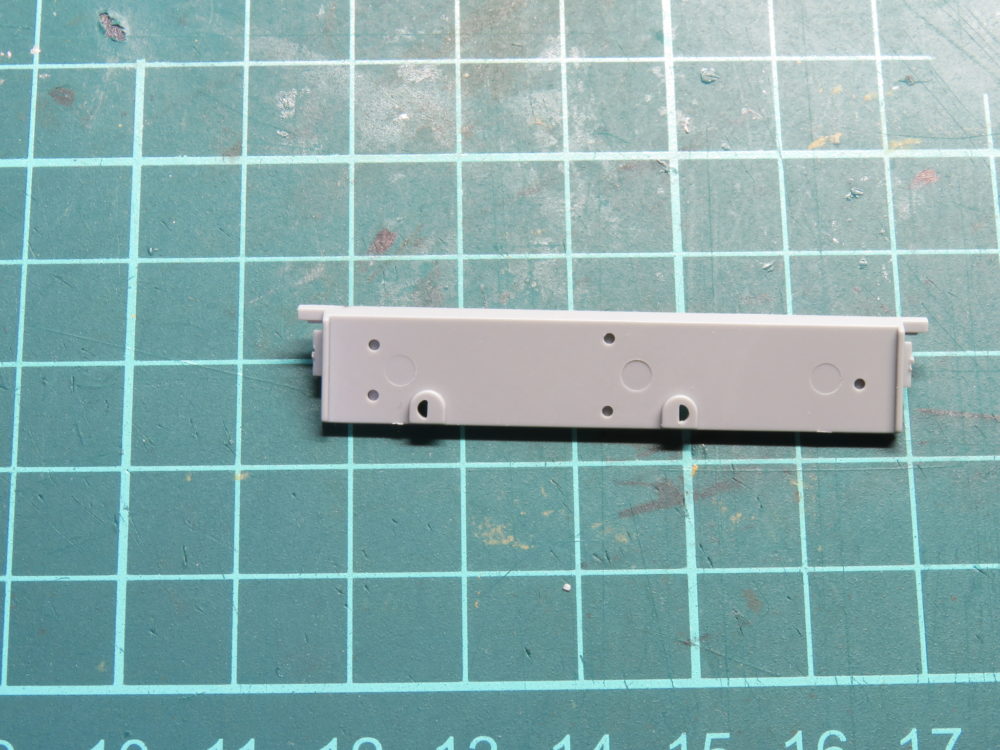

「穴」は開けたらダメ!

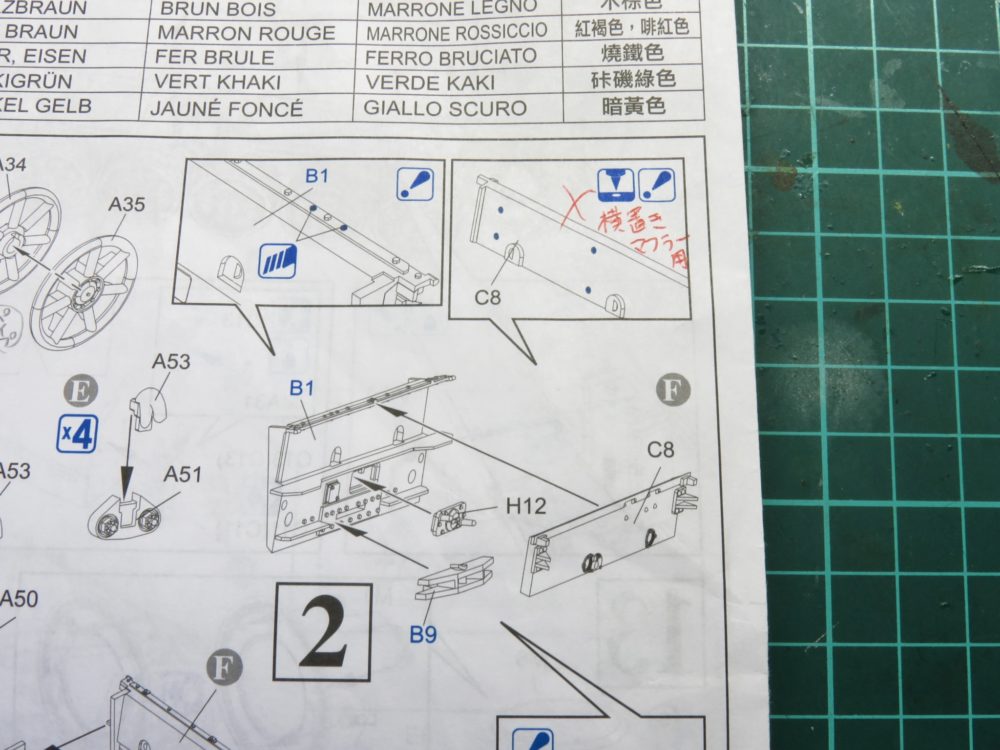

ということで説明書は2番目ですが、いきなりドラゴン(サイバーホビー)トラップが仕掛けられています。

というのも、「C8」のパーツに”穴を開けろ”と指示がありますが、この穴はIV号戦車 H型および初期のJ型の横置きマフラー用で、縦置き排気管タイプ(J型の中期生以降)では穴は開けません。

もし万が一トラップに気づかずに穴を開けてしまった人は

- 伸ばしランナーを穴にぶっ刺し栓をするように接着する

- 完全に固まったら根本を少しだけ残してカット

- 400番の紙ヤスリで削って平らにする

といった方法でリカバリーします。伸ばしランナーでなくラッカーパテでもOKです。

パーツC3の裏側に「ここを開けるんやで」と言わんばかりに4つの半穴があります。この4つの穴があけたらダメなやつ。

これは連合軍が仕掛けた罠なのでスルーしましょう。穴を開けていいのは敵の戦車と防衛ラインだけで十分です。

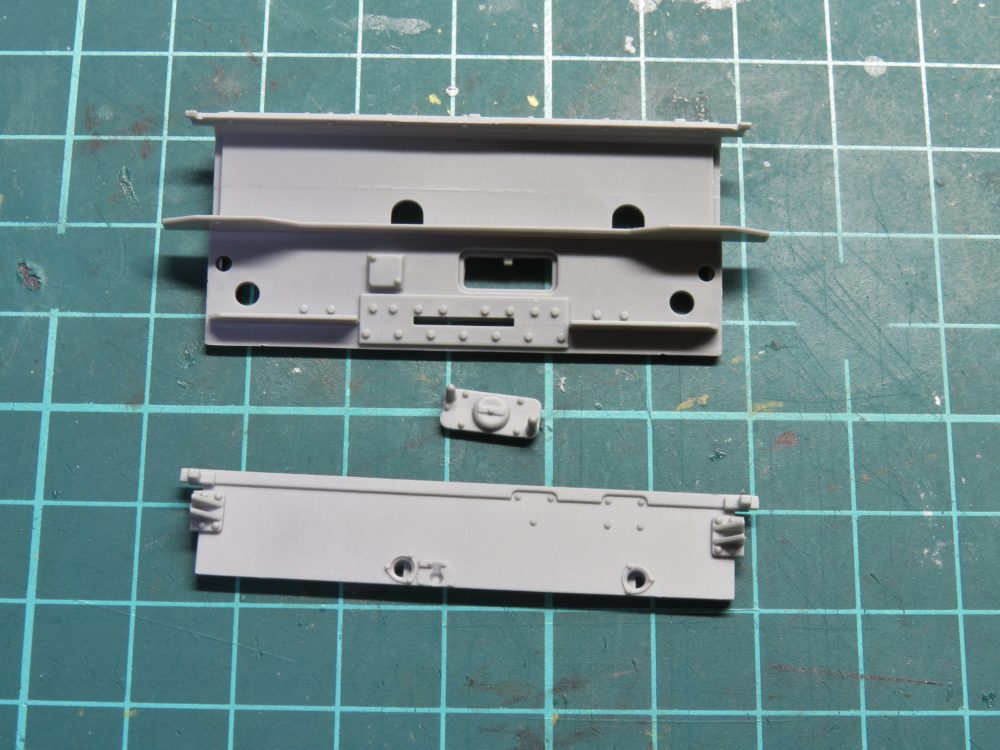

リアパネルの組み立て

トラップを回避できた人も、回避できず泣く泣く穴を埋めた人もリアパネルの組み立てに入りますよ。

リアパネルのベースとなるパーツは3つで出来ていて、まずはこれらを合体させます、

また、リアパネルの下の方には牽引装置があるので、そいつも忘れず組み立てます。

牽引装置は3つのパーツで構成されていて、組み立ては簡単ですが、パーツがどこにあるのかわからず、探すのにやたら時間がかかりました。

- B9のパーツは全く違う形状のパーツ…と思いきやBのランナーは2つあった。

- H59のパーツを探そうとランナーの端っこを見たらH58で終わってた(H59はH20の上にあった)

…という具合に、鬼配置だったわけです。

そんな牽引装置を取り付けるとリアパネルはこんな感じになります。

牽引装置も生産時期によって仕様が変わりますが、パーツは選択式ではなく1種類だけでした。

よし、リアパネルを車体下部シャーシに取り付けます。

なるべく隙間ができないように調整しながら流し込み接着剤で結合。

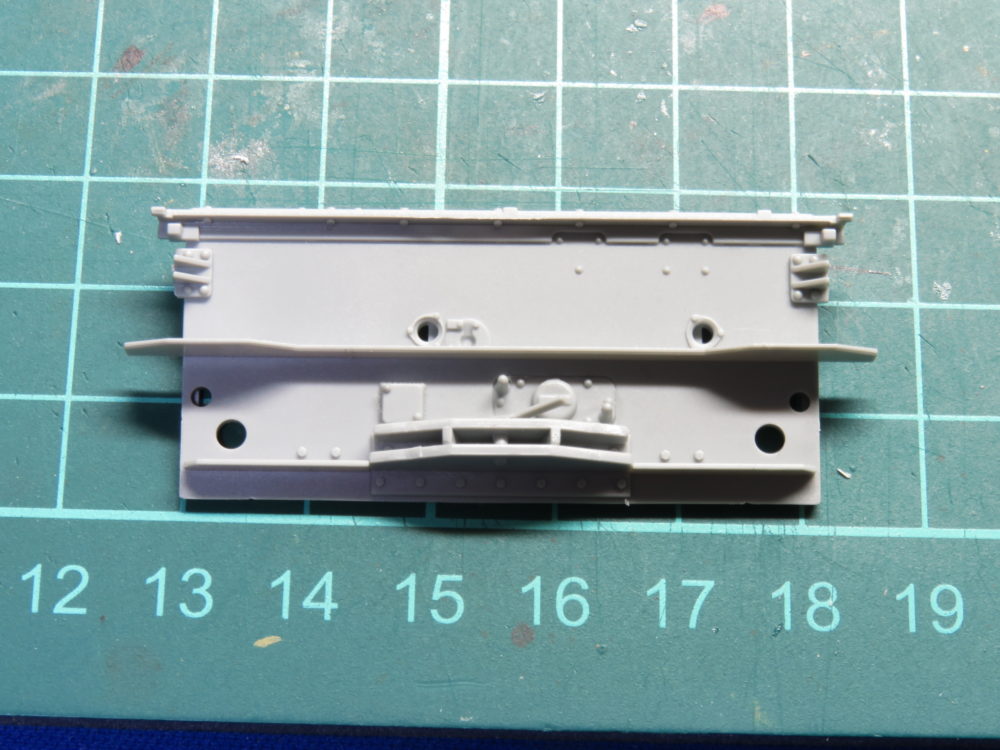

お次はフロントパネルをつくろう

後ろが終わったので今度は前。「フロントパネル」を作っていきます。

説明書は3番ですね。このあたりはまだまだパーツ数が少ないのでわりとスッキリした図になっていますが、その下に少しだけ見えている図を見ると…………うっ!!

フロントパネルには牽引装置を取り付けます。この牽引装置は3つのパーツで構成されています。

基部となる四角いパーツはともかく、そこに取り付ける牽引具のパーツは左右で形状が異なるので、基部に差し込むツメの幅が広い方を内側に来るようにします。

また、この牽引具にピン(パーツはA30)を通しますが、位置関係が悪いと上手く通らない場合があります。あらかじめピンの穴を広げておくと良いかもしれません。

これでフロントパネルも完成したので、車体下部に貼り付けます。

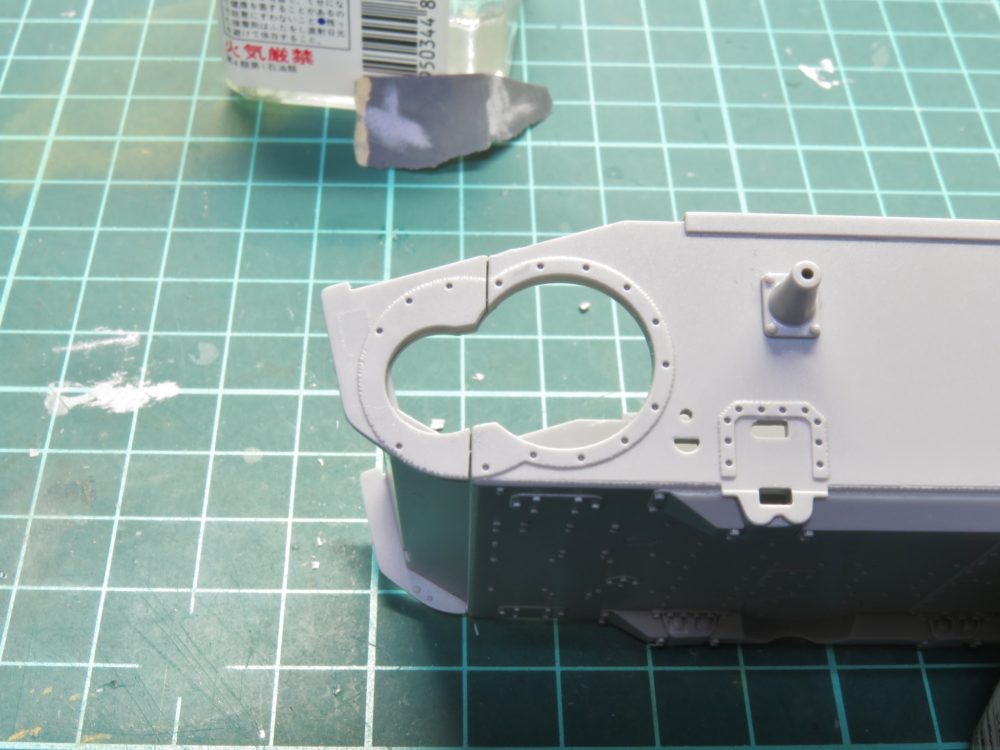

起動輪が取り付けられる部分には装甲板パーツが取り付けられます。

この時期のJ型はまだ車体下部前面に牽引装置がついていますが、1944年12月生産からはこの牽引装置は無くなり、代わりに装甲板の張り出しに穴を開けた簡易なものに変わります。いわゆる最後期型です。

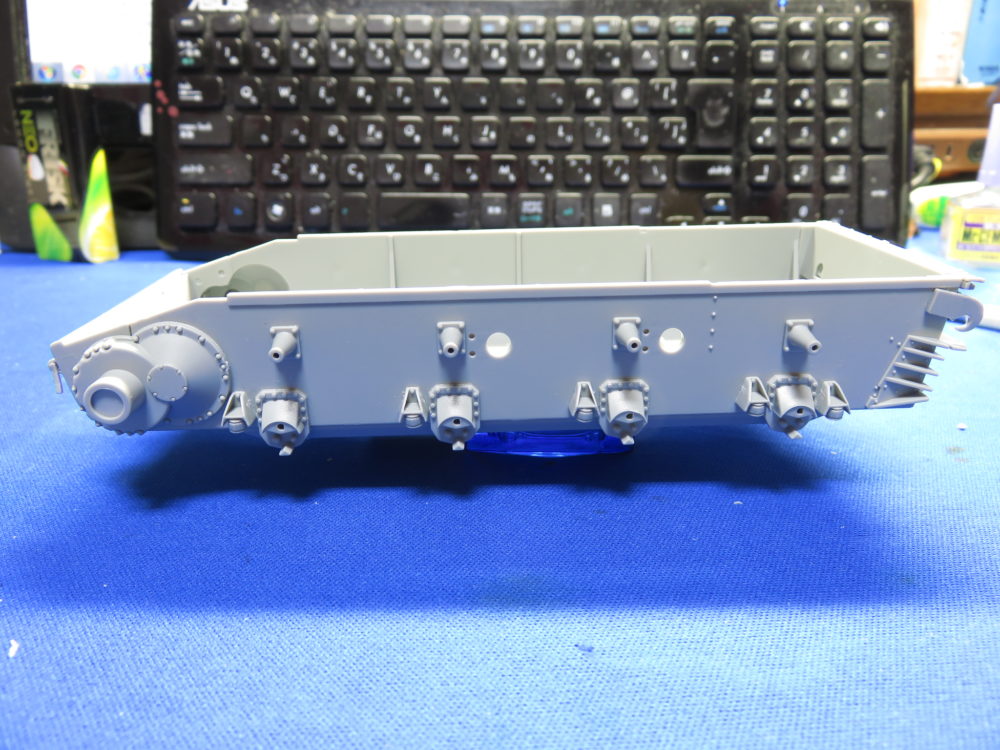

サスペンション基部やダンパーを取り付ける

車体の前後にパーツを取り付けたので、左右にもパーツを取り付けておこう。

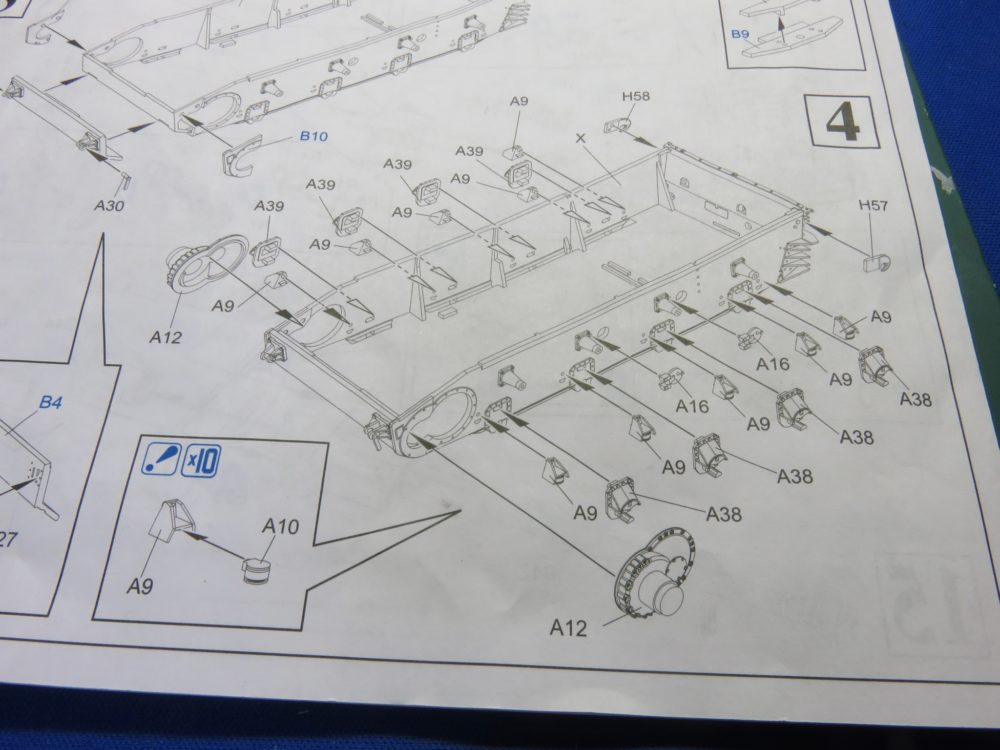

ということで、説明書の4番に進みます。

ここでは車体の側面に起動輪の減速機カバーやサスペンションの基部となるパーツをひたすら取り付けていくだけの単調作業です。

サスペンションを可動式にする場合

ちなみに今回のIV号戦車 J型のサスペンションは固定されていますが、パーツにちょっとした手を加えるとサスペンションを可動式にすることが出来ます。

具体的には

- サスペンション基部パーツにあるサスペンションアームを固定するための突起2本を切除する

- 下にある三角形の突起は残しておく。

- アームをサスペンション基部に起き、上からカバーで挟み込むように接着する

- 接着は基部とカバーのみで、アームには接着剤をつけない。

といったひと工夫をパーツに施すことで、サスペンションアームが左右にカクカク動く「可動式」にすることが可能となるわけです。

サスペンションを可動式にすることで地形に沿って変形する足回りを再現できるので、ジオラマやビネットといった情景作品を作る人や、可動式履帯や金属履帯を使う人は覚えておきたいテクニック。

今回は付属のマジックトラックを使うので可動式ではありませんが、モデルカステン等の可動式履帯を使う機会があったら試してみます。

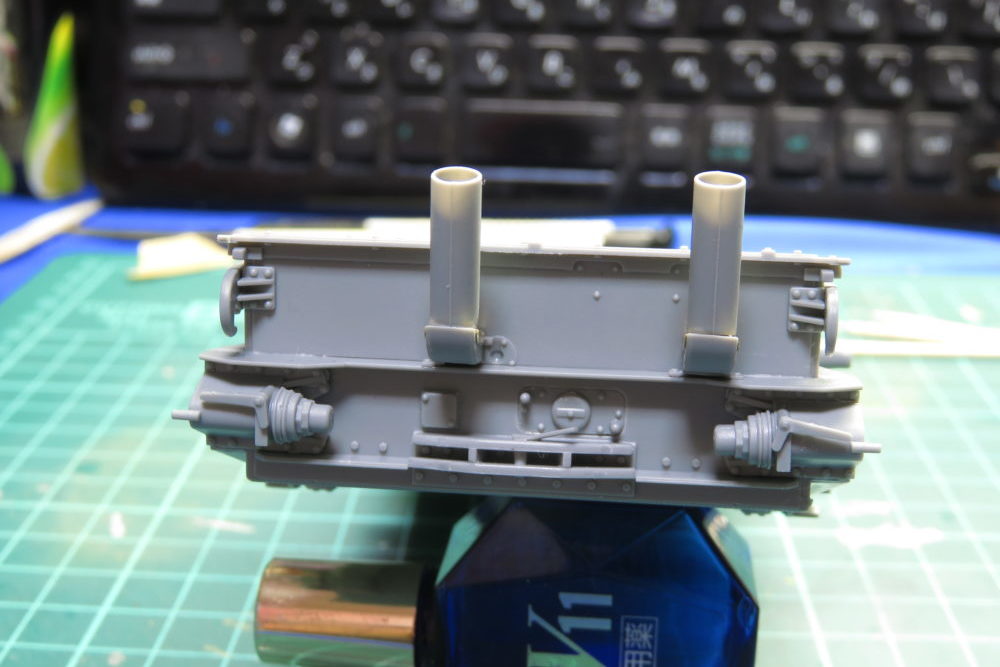

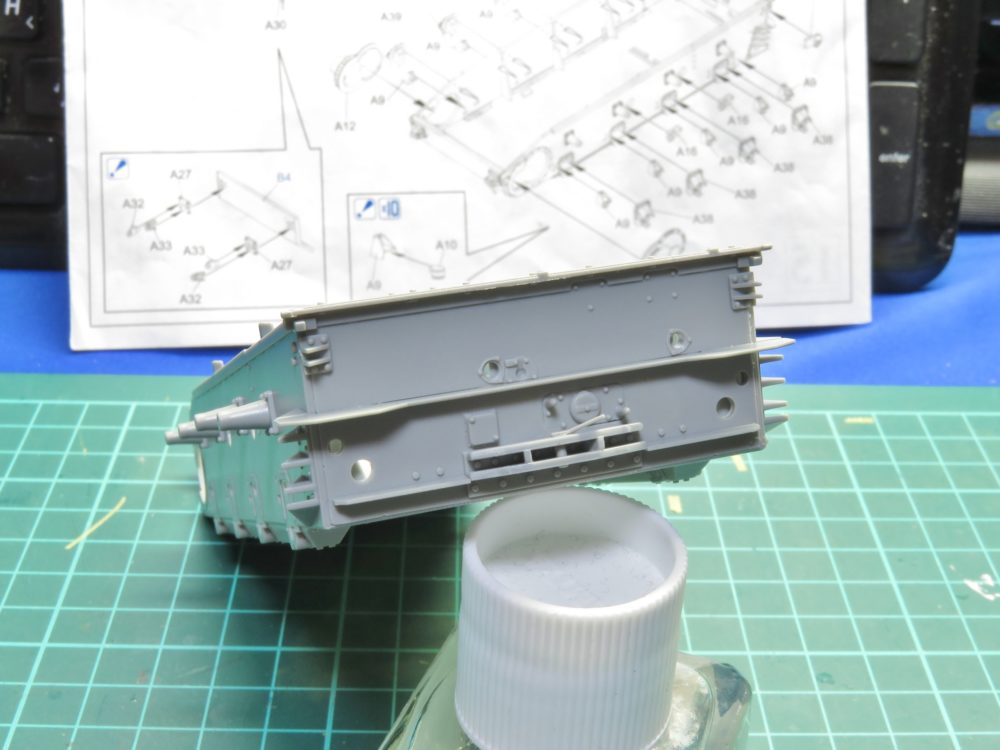

2本の排気管はIV号戦車 “J型”の特徴

さて、作業は再び車体後部へのパーツ取り付けに戻ります。

できるならあちこちワープせず、車体の後ろなら後ろを重点的に攻めていく方がブログ的には映えますが、説明書の順序に従いながらの組み立てなのでバラバラに…。

…愚痴っても仕方ないですが、ここでやることは主に以下の2つ。

- 遊動輪基部の取り付け

- 排気管の組み立て・取り付け

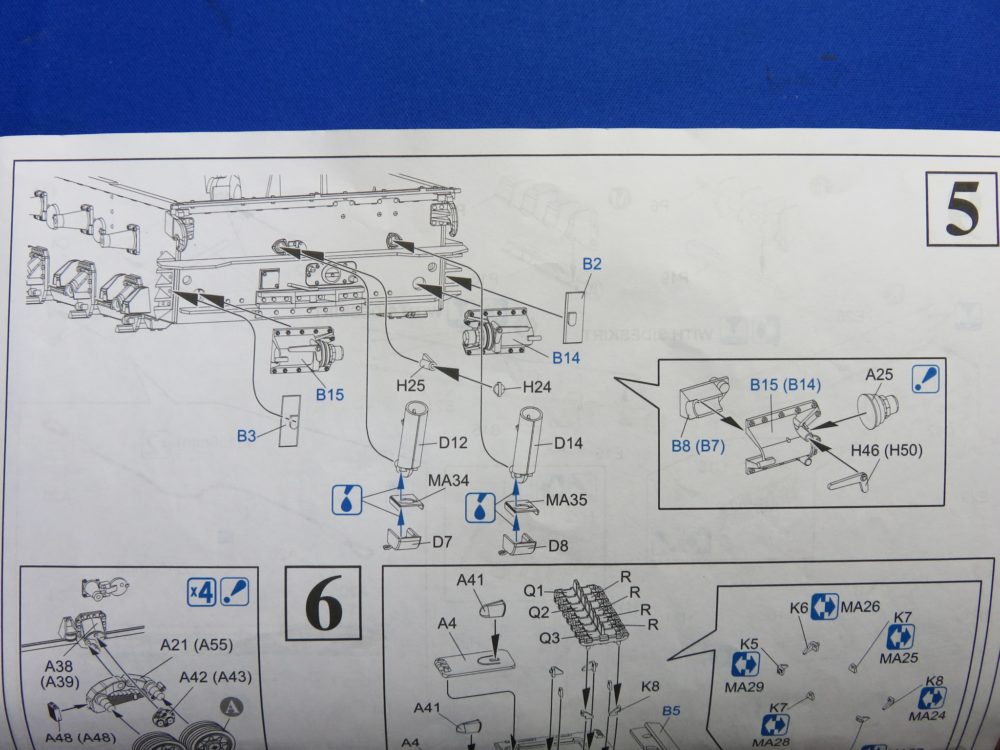

説明書は5番目に入ります。

ここで注目したいのはIV号戦車 J型の中期生産型の特徴でもある「排気管」のパーツ。

何度も書いていますが、IV号戦車 J型は1944年8月以降の生産車両では横置き型のマフラーが廃止され、2本の簡素な排気管に変わったとされており、今回のキットでもその特徴が出ています。

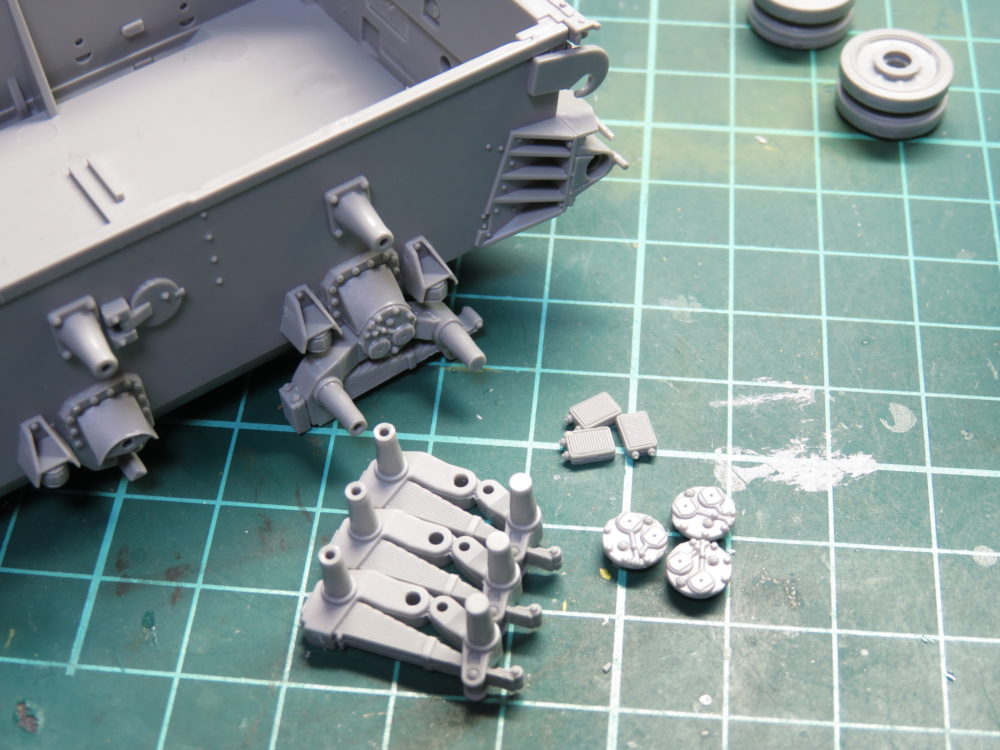

遊動輪の基部パーツを車体に取り付けよう

排気管の組み立てに入る前にこのセクションで行う遊動輪基部を組み立てておきます。

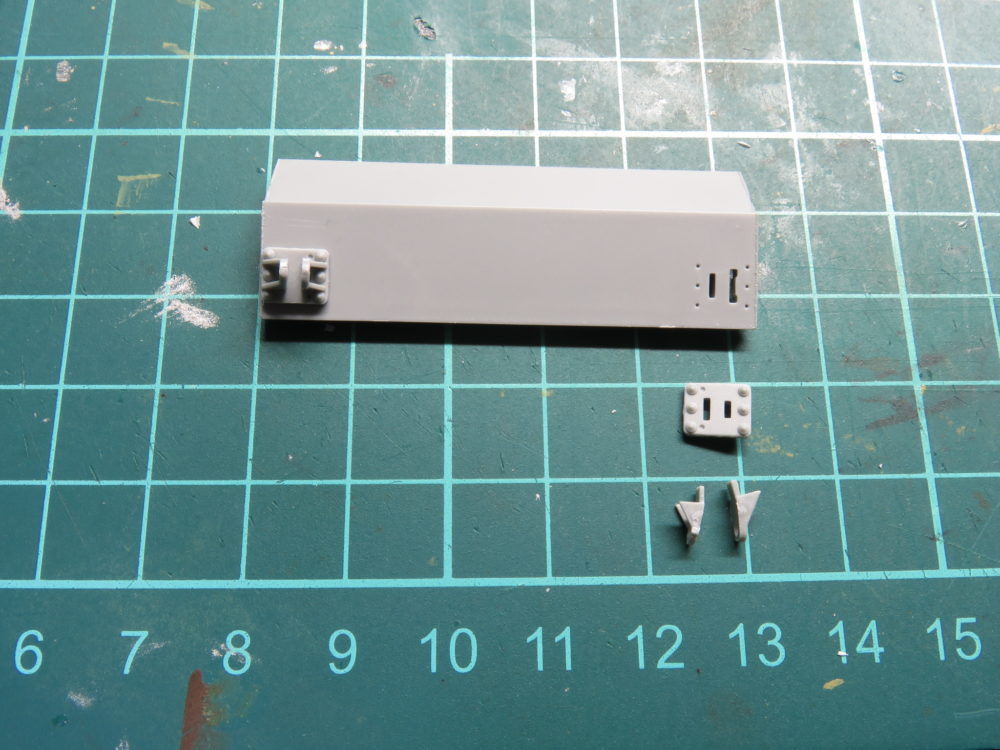

基部パーツは上の写真のように4つの部品で構成されています。

ブーメランみたいな「く」の字のパーツは薄く折れやすいので、取り付けはもちろん取り付けた後にも扱いは慎重に。

組み立てた遊動輪の基部パーツを取り付ける前に、車体側に薄い板状のパーツ(ナンバーはB3およびB2)をくっつけておきます。

当初、このパーツの存在を忘れて先に遊動輪基部を取り付けてしまい、妙に隙間が開いてるなぁと思って説明書を見てパーツが抜けてることに気づき、慌てて遊動輪基部を引っ剥がしてパーツを取り付けました。

排気管の組み立て・取り付け

このセクションの最大の見せ場(?)でもある2本の排気管を作っていきます。

排気管はたった3つのパーツだけで出来ていますが、筒と受け具の間にはエッチングパーツを挟むように取り付けます。

このエッチングパーツは両端を直角に折り曲げる必要があるので、カッターナイフの背などをあてがって折り曲げ線が内側に来るよう曲げます。

また、排気管の筒には縦線が入っていますが、これはパーティングラインではなく実物にも見られるモールドなので、間違ってスジを消してしまわないよう注意。

遊動輪基部や排気管を取り付けたIV号戦車 J型の後部はこのようになりました。

パーツ数が少ないこともあって排気管の組み立てはスンナリ進みます。出来上がった排気管も車体のケツにズブリと差し込むだけでオッケー。とっても楽。

砲塔旋回用のエンジンのマフラーがゴッソリ撤去されて、主動力エンジンのマフラーも筒状のものに変わったおかげでサッパリした後部になっています。

初期のJ型ではH型の名残りで砲塔旋回用エンジンのマフラー用の穴がまだ残っていて、上から板を溶接して塞がれていましたが、中期型にもなると最初から穴のないシャーシになっています。

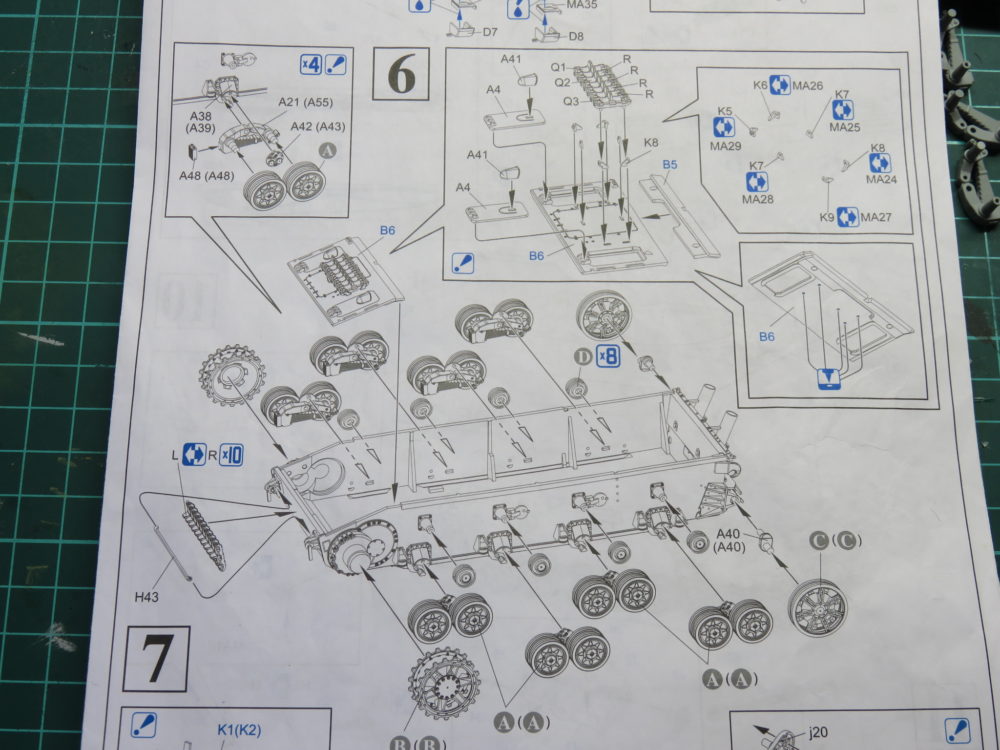

サスペンションバーを取り付けてやろう

そして再び作業はサスペンションへと戻ります。

どうしても足回りはあちこち行ったり来たりが多いみたいです。外回りの営業マンみたいですね。

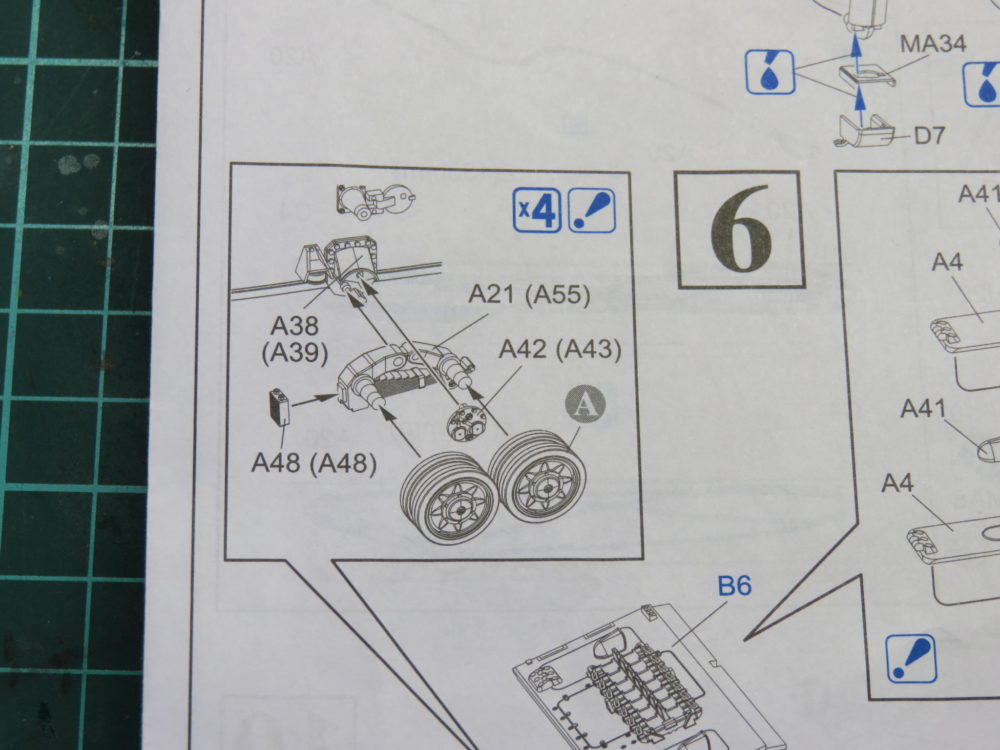

説明書は6番目に入ります。

やたら情報量が多いですが、サスペンション基部は先ほど車体側面に取り付けたので、サスペンションアームの組み立てや車体側面へのパーツの取り付けのみを行います。それ以外は次回に回そう。

なお、説明図では転輪を取り付けろと指示がありますが、「ロコ組み」をする関係でこの段階ではまだ転輪などは接着しません。

予告通りサスペンションを組み立てます。

基部は既に取り付けられているので、サスペンションバー周辺にパーツを取り付けて、車体に固定するといった作業です。

サスペンションには側面に四角いパーツを取り付けるだけ。

ささっとパーツを整形して、側面に四角いヤツ取り付けて、本体側に固定して、あとは上にカバーを被せるといった流れ。数が多いだけで作業自体は楽。

サスペンションと合わせて遊動輪を取り付けるアームや、忘れていた給油口カバーなども取り付けておきました。

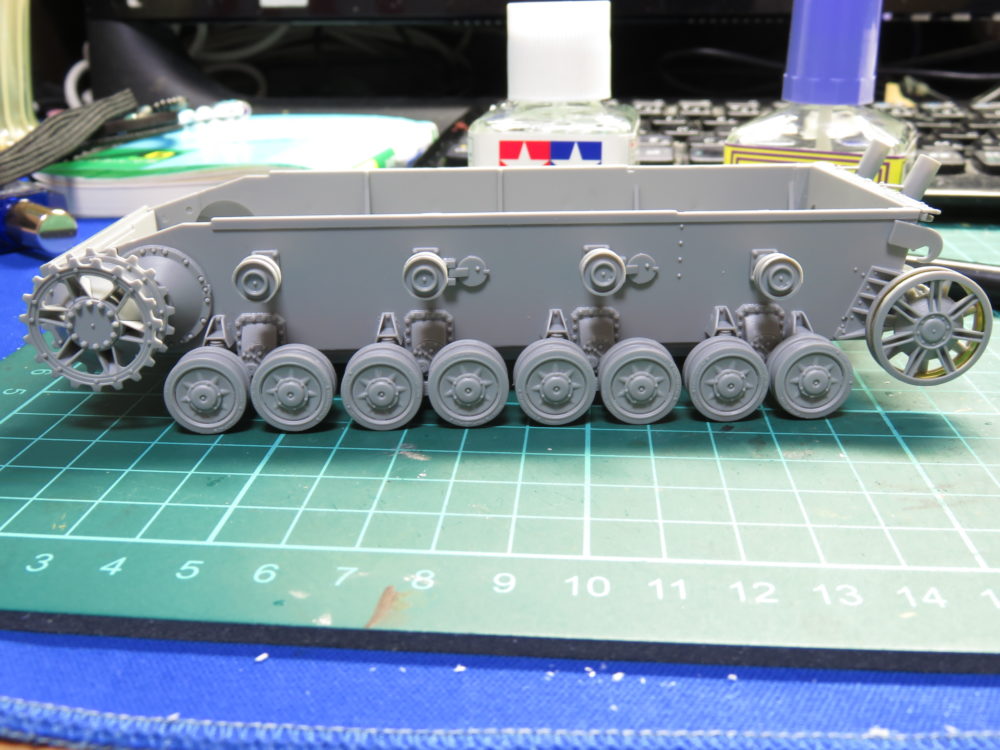

せっかくなので、転輪一式を仮組みして撮影。「なかなかいい感じだ」とニーベルンゲンヴェルク社の社員たちも満足げにビールを呷っています。

説明書の6番はまだほかにも組み立てが残ってますが、ひとまず足回りが完成したので一旦ここで区切ります。

まとめ

IV号戦車はヴィルベルヴィントからクーゲルブリッツまで「IV号”対空”戦車」で予習済みなので、それほど真新しい発見はないだろうなと思っていました。

しかし、実際に作ってみると「J型」ならではの部品の選択や、ドラゴンのキット特有の細部の再現などもあって、懐かしさと新発見を実感しつつ楽しく組み立てました。

この先は「車体上部」の組み立てとなり、フェンダーやOVMはもちろん、今まで扱ったことがない「シュルツェン」なども出てきます。

車体上部はもちろん、砲塔とかは未知なる領域なので楽しみです。

ただ、仕事が忙しいせいでブログはおろか組み立ても思うように進まず、末期ドイツの生産の遅延とよく似た状況になってます。会社爆発しないかなぁアルケット社みたいに。

何にせよチビチビやっていきますので、興味がある方はブクマしてやってください。

次回は引き続き車体下部を組み立てていきます。