組み立て完了から塗装まで5ヶ月近くサボったり、塗装が終わってから残りの工程でトラブル頻発したドラゴンのキングタイガー(ヘンシェル砲塔)も、あと少しで完成しそうです。

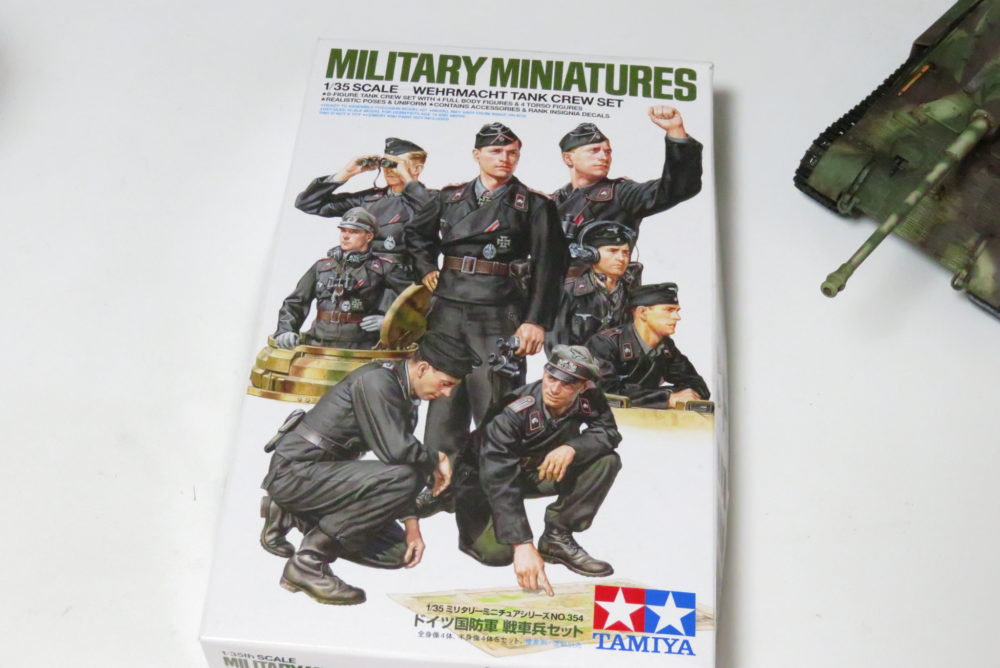

…しかし、いざ塗装が終わったキングタイガーを眺めていると、ド迫力な重戦車だけど、戦車単体では物足りないと思い、以前購入したタミヤの「ドイツ国防軍 戦車兵セット」のフィギュアを乗せることにしました。

キングタイガー用に「ドイツ国防軍 戦車兵セット」のフィギュアを買ってみた

ということで、このシリーズはドラゴン製キングタイガー(ヘンシェル砲塔)の製作日記ですが、今回はそのキングタイガーに搭乗させる「ドイツ国防軍 戦車兵セット」のフィギュア製作に焦点を当てます。

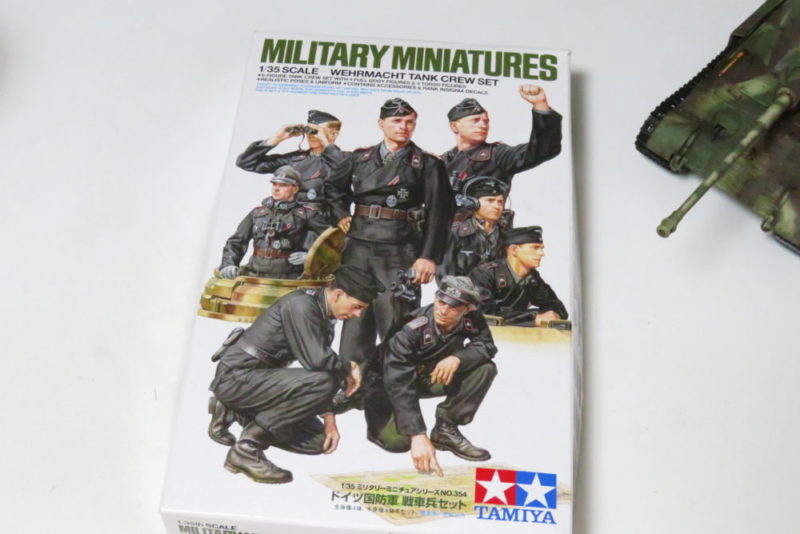

こちらがタミヤの「ドイツ国防軍 戦車兵セット」。箱絵を見て分かるように、あらゆるポーズをした戦車兵のフィギュアが8体セットになったプラモデルです。

キングタイガーに登場させるフィギュアは、この「ドイツ国防軍 戦車兵セット」から抜擢します。

“II号戦車からキングタイガーまで”というキャッチフレーズの通り、大戦初期から末期までのあらゆるドイツ戦車にマッチするフィギュアです。迷ったらコレにしとけば多分大丈夫。

フィギュアは直立している兵士やしゃがんで地図を見る兵士、キューポラやハッチから乗り出してポーズを取る兵士など合計8体あり、車長だけでなく通信手や操縦手までも再現できます。

また、細かすぎて塗り分けが難しい勲章はデカールで再現。しかも肩章は上等兵から大尉まで階級別に用意されてるので幅広く活用できる。余ったら別のドイツ戦車兵フィギュアに流用しよう。

更にありがたいことに「階級」などについては説明書に詳しく書いてあるので、迷った時はそちらを見てデカールを選べば良いです。初心者に優しい仕様なのです。

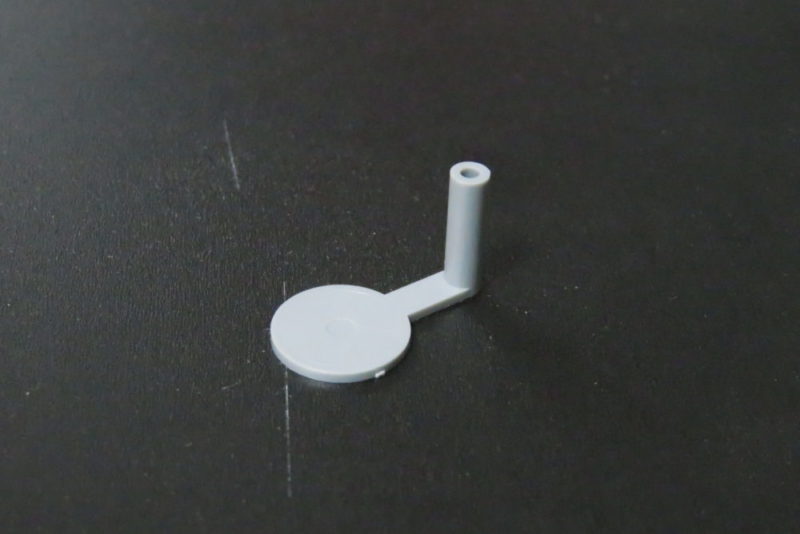

またフィギュアだけでなく、フィギュアをいい具合に設置するための「お立ち台」的なものも付属します。

このお立ち台の円柱部分を車体(砲塔)内部の天井にくっつけることで、丁度いい位置に兵士を立たせることができます。

特に上半身だけのフィギュアは車体上部に引っ掛かるところがないので、このお立ち台がないとハッチから顔を出すどころか貯金箱の小銭のようにカラカラ動き回ってしまうのである。

なお、ドイツ国防軍 戦車兵セットのフィギュアは、キングタイガーより前に作った「4号戦車 J型」でも使用しております。

「ドイツ国防軍 戦車兵セット」を作ってみよう

フィギュアの組み立て・設置

では製作に入ります。まずは説明書を見ながら組み立てます。

組み立てる部分は両腕と襟と頭、帽子ぐらいなので、普段から戦車プラモを作ってきたモデラーにとっては屁でもないハズ。でもパーティングラインの処理やスジ彫りといった整形は頑張ろう。

組み立てたら戦車に乗っけて角度などをチェック。

ドイツ週間ニュース 736号(Die Deutsche Wochenschau 736)に出てくるゼンネラーガー試験/訓練場(パーダーボルン)のキングタイガーっぽくっていい感じ。

なお操縦手のフィギュアは上の写真のように顔だけ出す構図上、「お立ち台」が必要となります。

反対側はこんな感じ。

フィギュアの塗装

フィギュアは無塗装なので、そのままではマネキンを乗せているような状態となります。

そのため、彼らを塗装して「プラスチックのオモチャ」から「1:35スケールの人間」に進化させてやる必要があります。

言わずもがな細かい塗装であり、私がフィギュア製作を敬遠している最大の理由がこれ(塗装)である。ここまでフィギュア製作の日記を書いたけど、無かったことにして逃げたい気持ちでいっぱいである。

なお、塗料は特に説明がない限り説明書で指定されたものを使い、塗装については”師匠”こと仲田裕之 氏の「ミリタリーフィギュアの作り方」を参考にしています。

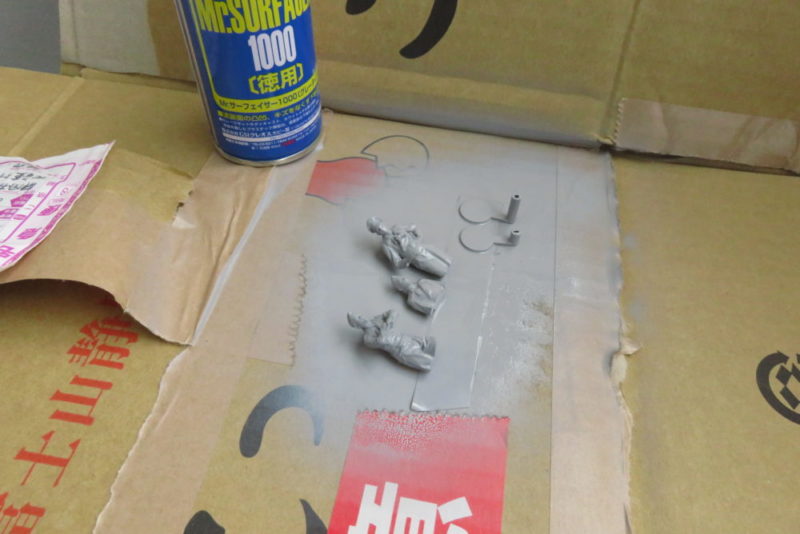

愚痴っていてもクルスクは突破できないので、まずはフィギュアに塗料が乗りやすくするために「サーフェイサー」を吹き付けてやります。

戦車ではガイアノーツのサーフェイサーEVOを使っていますが、フィギュアは小さいのでGSIクレオスのMr.サーフェイサー1000をシュッと吹いておきます。後々の塗装の配色を鑑みてもネズミ色のほうが良さそうだしね。

制服・装備品の塗装

まずは戦車兵たちが着る「Panzerjacke」を塗装します。

他の兵科の戦闘服と違って戦車兵の服はブラックです。なのでアクリル塗料のフラットブラックで塗っていきます。ここが一番楽。

なお、塗っていくうちにどんどん持つ場所が無くなるので、上の写真のように定規や割り箸に両面テープを貼り付けた「持ち手」を作ると塗装が捗ります。

そのまま帽子(将校用野戦帽)や肌着、肌も塗装していきます。

帽子の頭の部分、肌着はフィールドグレー、肌はフラットフレッシュで塗り分けました。

合わせてベルトや双眼鏡なども塗装。

ベルトはファレフォのフラットブラウン、双眼鏡はダークイエロー(説明書にはフラットブラックとありましたが、アクセントつけるために黄色にしました)、グローブはダークグレイでそれぞれ塗り分けました。

後ろから見るとこんな感じ。

また、将校が着用する野戦帽はキットの箱絵を見ても分かるように、赤っぽい色のラインが入っています。

これを再現するために、つや消しレッドとフラットホワイトを混ぜて作ったピンク色で細い線を描いていきますが、こんな細かい曲線を再現するなんて至難の業。何度か塗り直しました。

ドイツ軍はモデラーの苦労を考えて軍服のデザインをしてほしいものである。

顔の塗装

細かい塗り分けばかりのフィギュアの塗装の中でも最凶に細かい塗装となるのが「顔」の塗装です。

他にも同等クラスの細かい塗装はありましたが、いかんせんこちらは「顔」です。単に細かけりゃ良いという話ではなく、バランスを考えないと「福笑い」みたいなヤツになってしまいます。

あらゆる生物の顔を描くのが絶望的にヘタクソな私にとって地獄のような作業です。何故ここをデカールにしてくれなかったタミヤさん…と嘆きたくなるのである。

愚痴っていてもアルデンヌは防衛できないので、まずは白目部分をアクリルのフラットブラックで塗装します。

はみ出さないようにしますが、万が一はみ出たらその部分は再度フラットフレッシュで補修します。

次に目の上にアイラインを入れます。今回はエナメルのフラットブラック単色でやりましたが、ちょっと色が浮いてる感じがするので、フラットブラックにレッドブラウンを混ぜた方が良いかもしれません。

次に「目玉」を描きます。

ここは仲田裕之師匠の「ミリタリーフィギュアの作り方」を参考に、エナメルのフラットブルーを使って描きます。

…んが、目玉そのものが小さいことはもちろん、目玉の配置が重要で、位置がおかしいと上の写真のように、ラリった顔のドイツ兵が出来上がります。

こやつに至っては、白目がはみ出るわ目玉は不揃いだわで邪神モッコス化しとる…。

はみ出した白目はフラットフレッシュで補修して、不揃いだった目玉はエナメル溶剤で軽く湿らせた筆で塗料を吸いとってトライ。

すると上の写真のように先ほどよりマシになりました。…あくまで”先ほどよりマシ”です。

なお、この目玉がうまくいくと上の写真のようなハードボイルドなドイツ兵士のフィギュアになります。

ちなみに筆はタミヤの「モデリングブラシHG」の面相筆・極細を使っておりますが、それでもこのザマである。仲田裕之 師匠はウィンザーニュートンの超極細の筆(#000)を使っているそうなので買ってみようかな。

デカールの貼り付け

目玉だけでメチャクチャ苦労しましたが、ようやく良さげなのが出来上がりました。疲れた。

顔の塗装が終わったので、お次は勲章などのデカールを貼っていきます。

デカールの貼り付け位置などは説明書に明記してありますので、その通りに貼り付けていきます。

…が、ここで厄介なのは「階級」です。

先述の通り、肩章や袖章のデカールは階級別に複数用意されているので、再現したい兵士がどれぐらいエラい人なのかを、ある程度考慮しておきます。

階級や勲章については箱の側面や付属の説明書に記載されているので、それを参考に選びます。

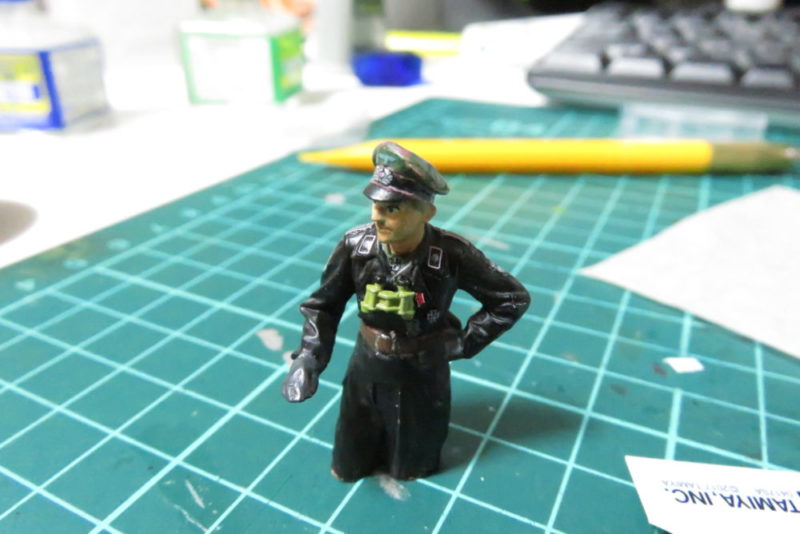

ということで、勲章などのデカールを一通り貼り付けるとこの様になりました。これを筆塗りで再現しろと言われたらムチャクチャ難度高くなりますよね(笑)

しかし、戦車本体と違ってフィギュアのデカールは小さいため、絶妙なコントロールが求められます。マークセッターやマークフィットを駆使して、一つ一つ丁寧に貼り付けます。

同じように下士官もデカールを貼っていきます。

完成!

…ということで、ドイツ国防軍 戦車兵セットのフィギュアの製作が終わりました。

一番の難関はやはり「目」です。目玉は小さな真円を描かなければいけないし、描く位置がおかしいとマヌケな表情になってしまいます。

そういった「細かい塗装が苦手」という理由で、今までフィギュアの製作から逃げてましたが、戦車も兵士が乗ってる方が見栄えが良いので、今後はできるだけ逃げずにフィギュア製作も頑張ろうと思います。

今回作った「ドイツ国防軍 戦車兵セット」の兵士たちをキングタイガーに乗せるとどうなるか、続きの記事にて写真を掲載しました。あわせて読んでやって下さい。