どうもこんにちは。

帰宅してから寝るまでの数時間を上手いこと活用してチビチビとドラゴンの戦車プラモ「超重戦車 マウス」を作っています。

パーツの多い転輪や履帯には色々泣かされましたが、それさえ終われば今度こそ残りは楽な作業のみとなります。多分。

ということで、今回は車体の上部にパーツを取り付ける作業を中心に紹介していきます。車体は大きいのにそこに付くパーツは意外と小さいので紛失と破損だけは注意しつつ…。

↑今までの超重戦車 マウスの製作日記はこちら

超重戦車 マウスの車体上部に色々パーツを取り付ける

今回はマウスの車体部分にハッチとか跳弾版といった小さなパーツを取り付けていきます。

“史上最大の戦車”だけに車体がハンパなくデカい超重戦車 マウスですが、既存の戦車についている「OVM(車載工具)」の類は一切なく、車体に最初から付いてたものだけを装着する感じでした。

だけどダラダラ解説しまくったせいで予想以上に膨大な量になってしまったので、今回はひとまず、

- 車体上部の前方へのパーツ取り付け

- 上下車体の結合

の2つをまとめました。本当は車体上部の後端のパーツ取り付けも一緒に解説したかった…(泣)。

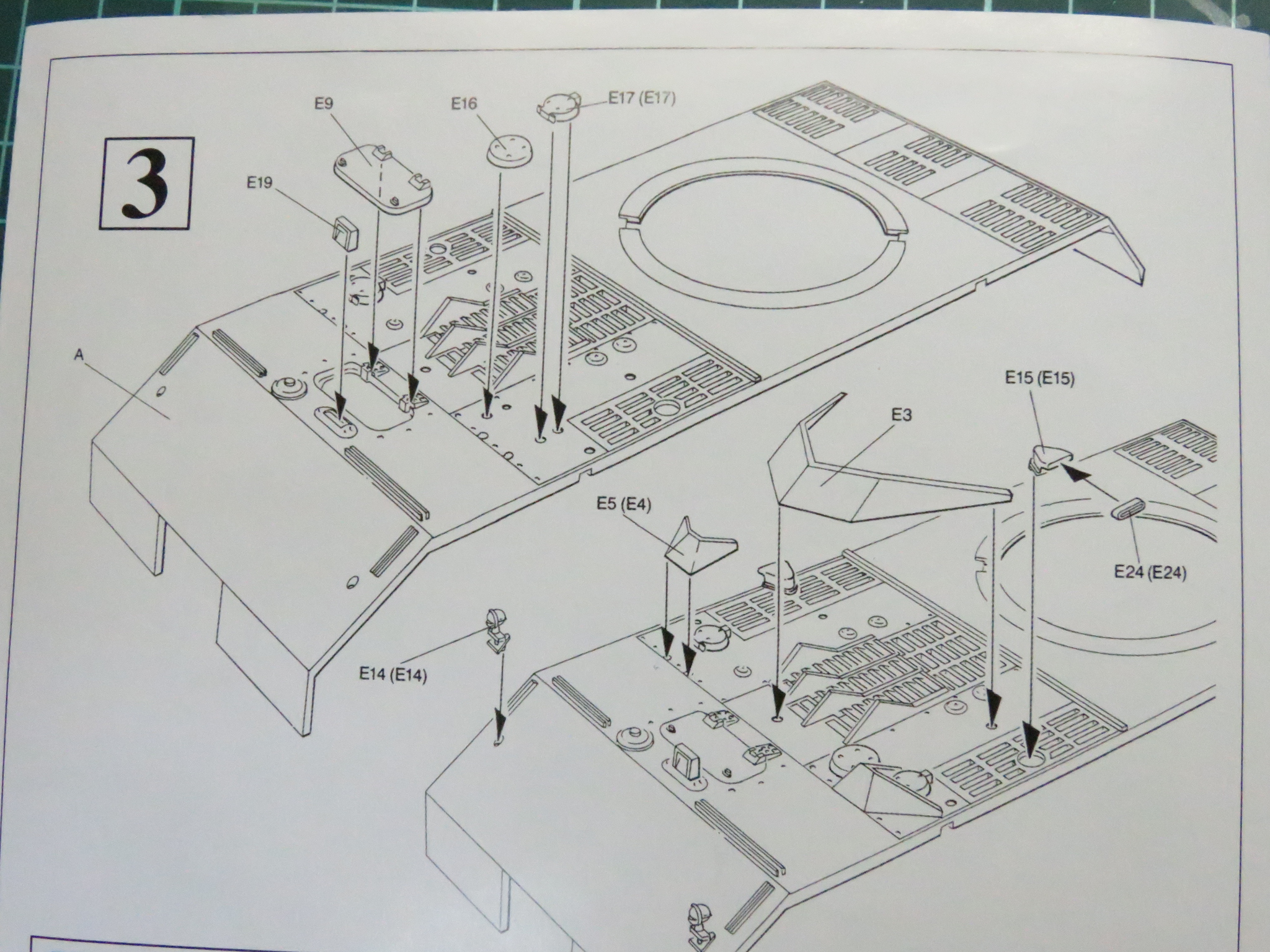

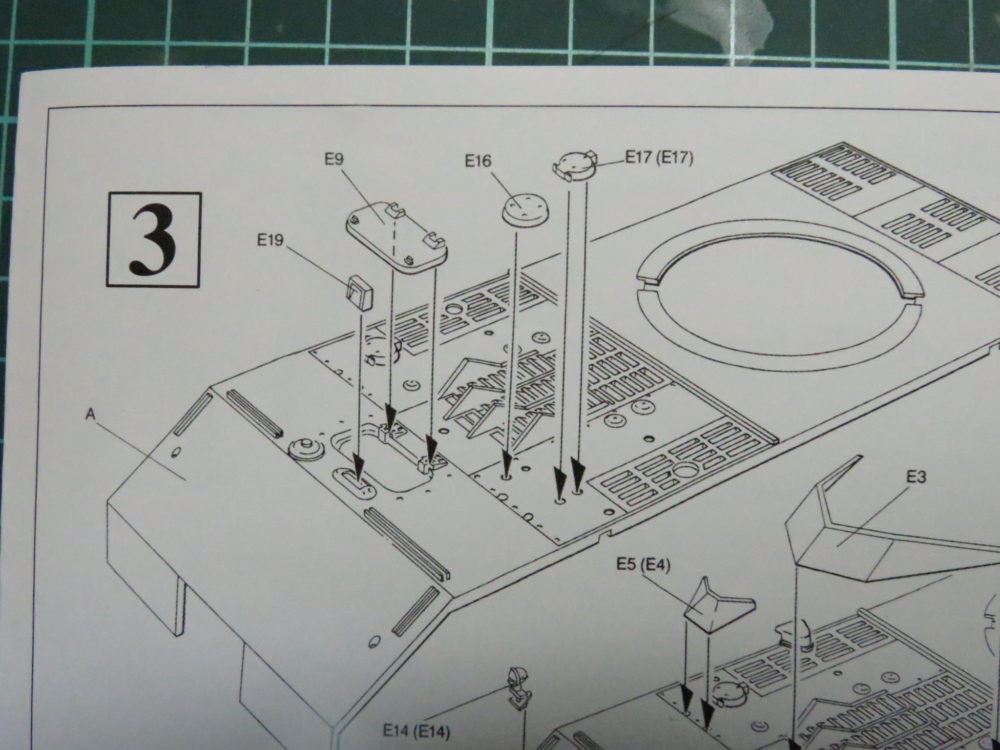

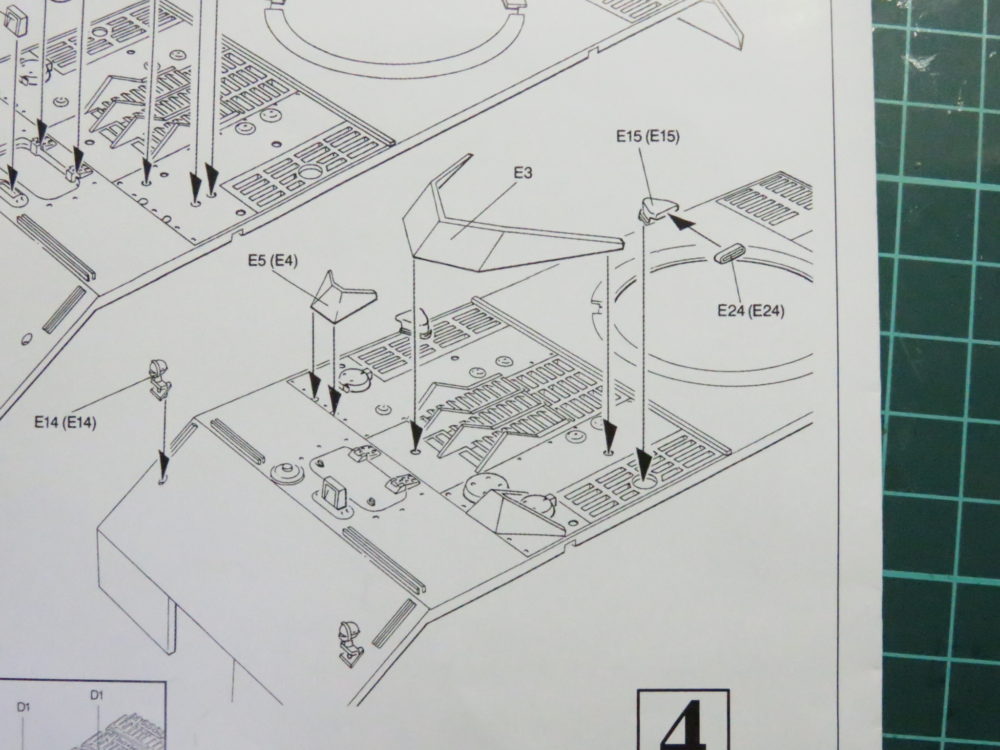

ということで説明書は3番目から。図を見るとまずは車体の前方を中心にパーツを取り付けるようです。

このあたりは通信手や操縦手が乗るスペース、そしてその後ろにあるガソリンエンジンが置いてある場所となります。

ではまずは説明書3番目に記載されている上の図からやっていきます。

見ての通りハッチ類を取り付けるだけなので難しい作業ではありません。

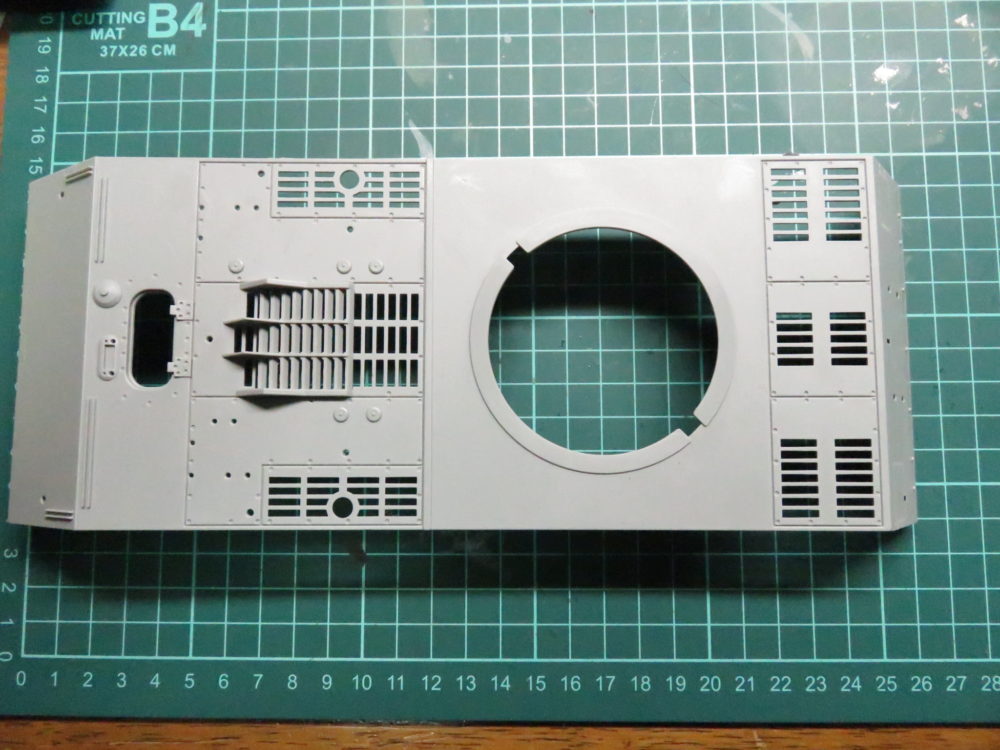

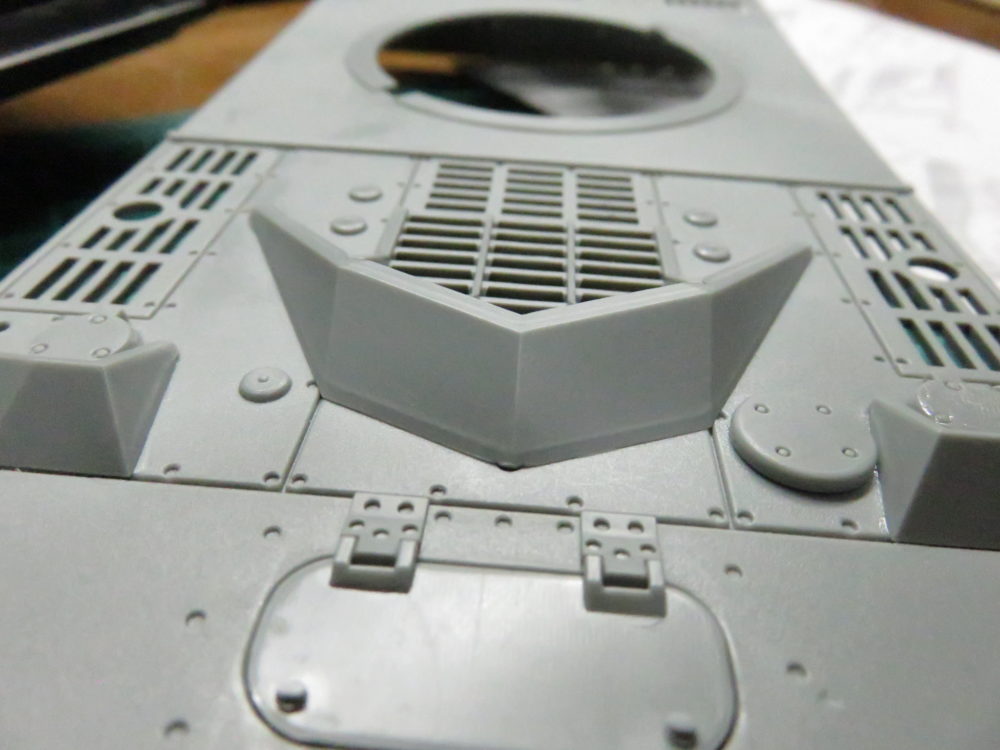

そしてこちらがマウスの車体上部パーツ。これも車体下部と同じく1つの大きなパーツとなっており、ここにチマチマと小さなパーツを取り付けていきます。

ちなみにマウスは先端(上の写真でいう左側)から見て

- 操縦室

- 機関室(エンジンや冷却装置が収まってるところ)

- 戦闘室(砲塔を収める場所)

- 電気モーター収納室

といった構成になっています。

188トンという鉄の塊を動かすためにガソリンエンジン(2号車はディーゼルエンジン)だけでなく電気モーターも使用しています。それでも最大速度は20km/hしか出なかったというのだから無茶なモン作ってるのがよくわかる。

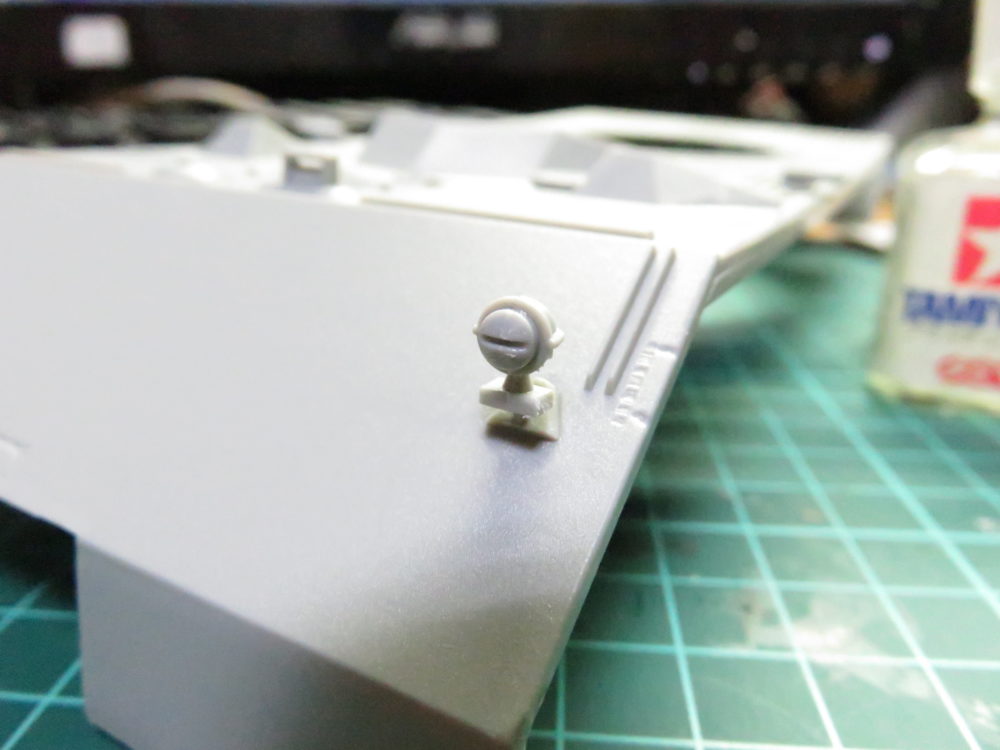

まずは先端に操縦手用の固定式ペリスコープを取り付けます。

マウスには4号戦車やティーガーIのような前方確認用の「視察窓」がありません。

これは視察窓めがけて対戦車ライフルぶっ放す輩がいるために廃止したもので、操縦手が車内から外を確認できるようにしたのが、このペリスコープというわけです(ただし視界は悪いと思われます)。

なお、マウスにはこの固定式のペリスコープの隣(チョロンと台座のようなものがある位置)に無線手用の旋回式ペリスコープが付いてるとのことですが、このキットでは再現されてないようです。

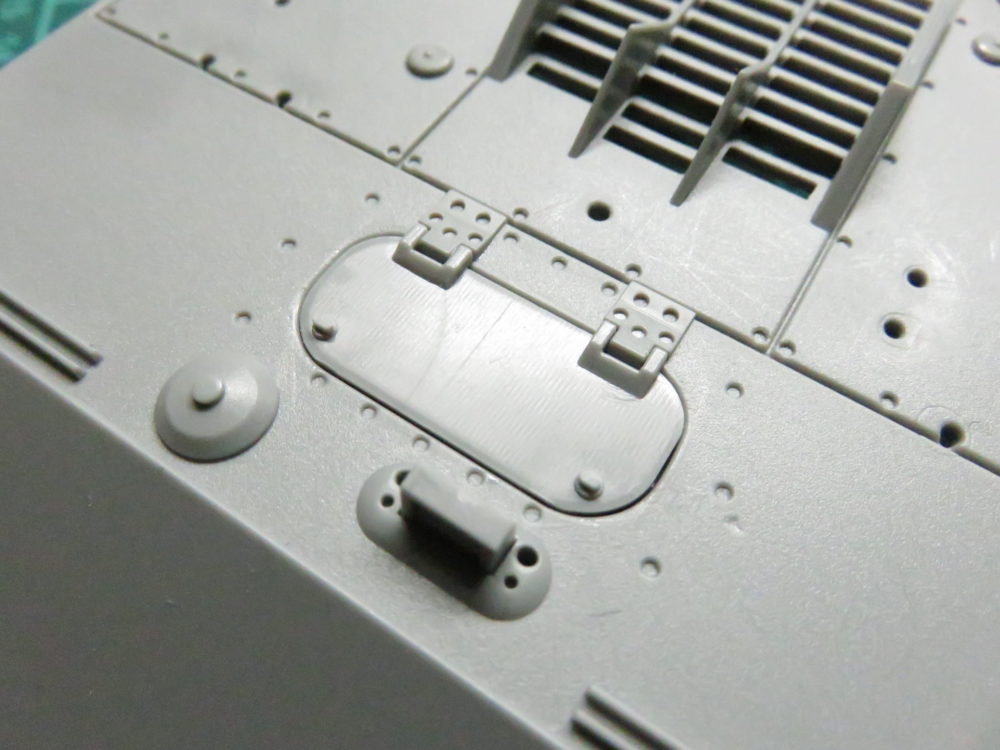

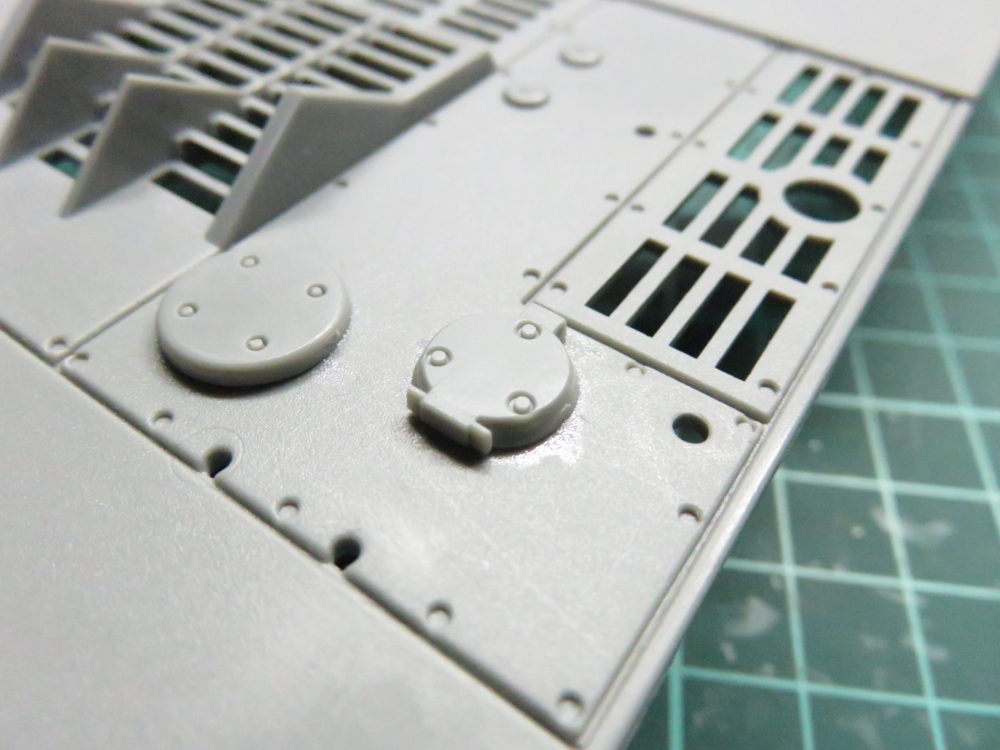

こちらは無線手と操縦手が兼用して使うハッチ。

従来のハッチと同じように1つパーツをそのまま枠に合わせて置いて貼り付けるだけです。角度によって開いた状態、閉じた状態を選べるほか、上級者は真鍮線を通して開閉出来るようにもしますが、私は閉じた状態で接着。

戦車の車体には無線手と操縦手と2つハッチがついてますが、マウスは1つのハッチを2人で使えというわけです。マウスの車幅は広いですが、エンジンやら砲弾ラックやらで内部は狭かったそうです。

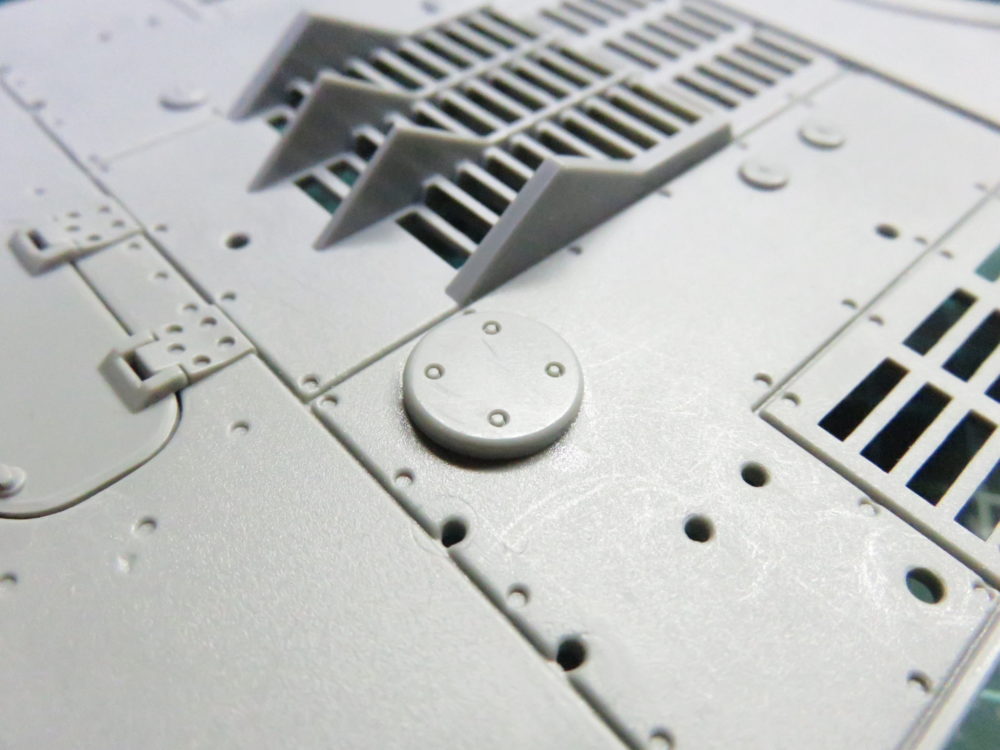

ハッチの斜め後ろには円形のパーツを取り付けます。

このパーツはよくわかりませんが、ベンチレーター(換気扇)のカバーかな?間違ってたらごめんなさい。

ベンチレーターカバーらしきものの横にはこれまたハッチのようなパーツを左右に1つずつ取り付けます。

当初この2つのハッチみたいなものは無線手と操縦手のハッチだと思っていたのですが、先に取り付けた楕円形のハッチやその前方にあるペリスコープとの位置関係を鑑みると随分後ろにあります。

そしてなにより1/35のフィギュアだと顔しか入らない大きさなので、脱出用のハッチにしては小さすぎるので「顔を出すだけのハッチ」とも思いました(そんな無意味なモノがあるとは思えませんが…)。

少し調べてみたのですが、このハッチらしきパーツの前方あたりには800リットルの燃料タンクが左右に1つずつあるとのことなので、もしかしたら「ガソリン給油口」かも。

さて、お次は3番目の図の下段の方をやっていきます。こちらも取り付けるパーツ数は少ないですが、せっかくなので1つ1つ見ていきましょう。

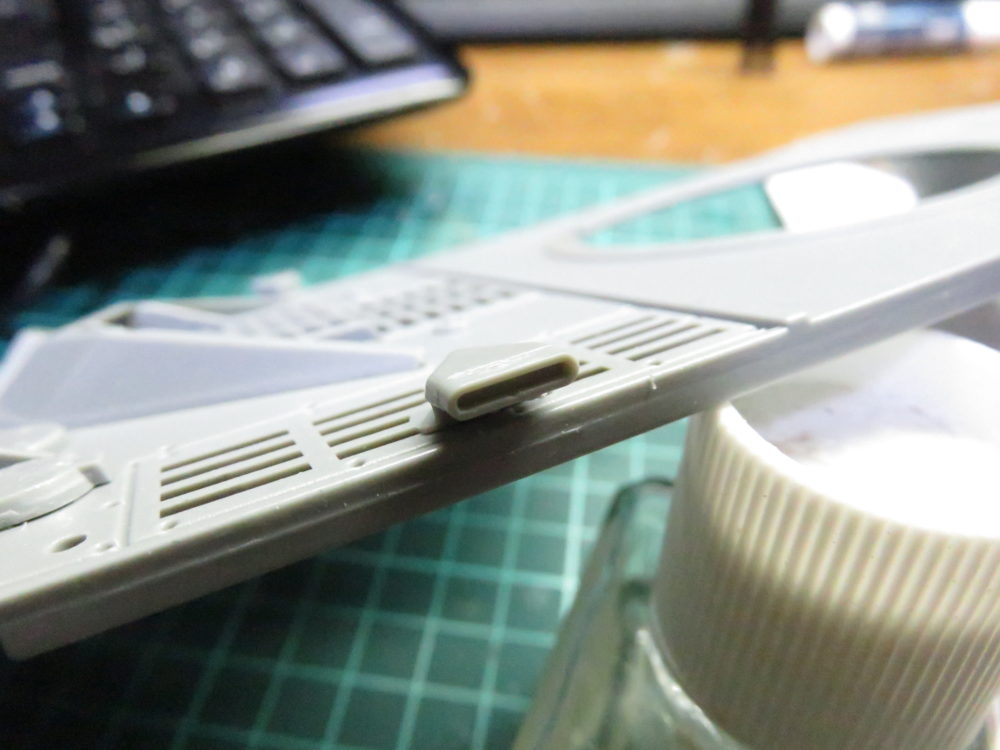

まずこちらは給油口(たぶん)の前方につける跳弾板です。

戦車の装甲は車体・砲塔問わず正面は厚いですが、上面はわりと薄い場合が多いです(それでもマウスの上面装甲は前面が100mmという!)。

そのため、砲塔の正面に当たった砲弾が滑り込むように車体上面に当たれば貫通することもあり、乗員や内部機構がダメージを受ける(=ショットトラップ)可能性もあるので、それを防ぐための跳弾板。

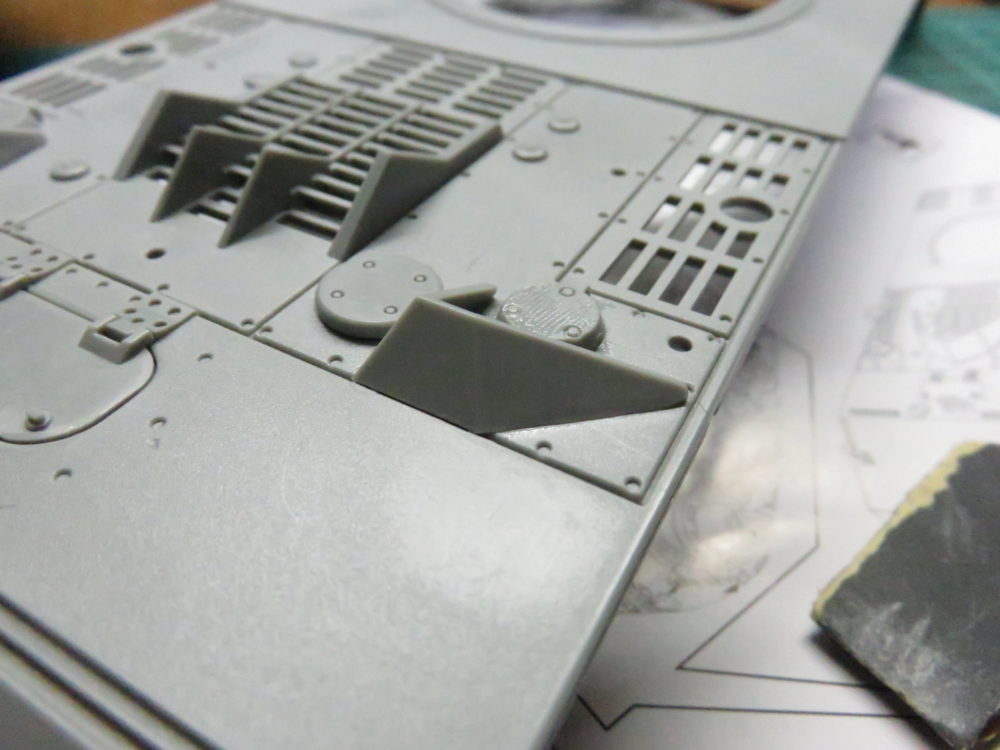

同じように中央にも跳弾板を取り付けます。

跳弾板パーツの突起に対して車体に開いている穴が大きすぎるため、穴が見えてしまっています。ここは後ほど溶きパテを使って補修しておきます。

ちなみにこの跳弾板の後ろにはエンジンデッキがあり、ここにガソリンで動くエンジンが置いてあります。砲塔で跳ね返った砲弾や破片が機関室に直撃したり侵入したら一発アウト…。

エンジングリルの両サイドにもラジエターというスリットがあり、その真ん中あたりには冷却ファンを取り付けます。この冷却ファンは基部と先端部分の2パーツで再現されています。

当初これは側面確認用の旋回式ペリスコープだと勘違いしてました。位置的におかしいのですぐ気付きましたけどね(笑)。

最後に車体の前面装甲板にはボッシュライトを左右に1個ずつ取り付けます。

今回はボッシュライトは1パーツで再現されてましたが、こいつがまたクセモノで、ボッシュライトを真正面から一刀両断するかのようにパーティングラインが入っていました。

小さいパーツとはいえ派手にラインが入ってるので放置するわけにはいかず、カッターナイフの最先端を当てて撫でるようにゆっくり何度もカンナがけして消してやりました。

なお、ボッシュライトの後ろには配線を通すためのガイドらしきモールドが入っています。なのでまた伸ばしランナーなり銅線なりでコードを作ってやろうと思います。

これで3番目の工程はすべておしまい。

上下車体の結合

説明書の3番目の工程が終わったら、次は1つ飛ばして5番目の工程(=車体後部へのパーツ取り付け)に入ります。

ちなみにスキップした4番目の工程では履帯の組み立てと、車体上下を合体せよと指示されています。

なので今回は説明書の通りに先に車体の上下を合体させてから、5番目以降へ進むという流れで行きます。

ということで、車体の上下を接着してやりました。えぇ、スッカスカです。

車体上下の接着は、従来の戦車模型とくらべると少しややこしいので、どこを接着するのかをしっかり把握してから接着剤を塗って結合させます。

それにしてもスッカスカである。

こちらは車体後方の内側。

車体の上下がそれぞれ斜めになっているので、車体上部の内側にあるツメを車体下部に合わせるようにして接着させます。

…が、噛み合わせ次第では上の写真のように上手く噛み合わない場合もあります。その時は無理にここで合わせようとせず、車体の「ガワ」で合わせて外見上の問題が無ければ大丈夫です。

で、ある程度接着剤が固まったら今度は側面装甲板をマスキングテープを使って仮組みします。

これには以下の2つの理由があります。

- 接着剤が固まったときの位置の固定

- 車体の耐久性を向上させる

まず1つ目ですが、接着剤が硬化すると縮む場合があります。なので完全に硬化したあといざ側面装甲板を取り付けようとして「あれ?装甲板が組めないぞ?!」ってなるのを防止するために、先に仮組みして”型”を作っておきます。

…多分大丈夫だとは思いますが、念のために。

そして2つ目なのですが、車体上下だけでは車体がものすごく軋みます。なにしろ「橋」のように両側だけを固定したので、中央を押したりすればギシギシと…。

そのため側面装甲板を仮組みして軋みを無くしたかったわけです。

なお、各種プラモデルのキットなどを通信販売している「M’s PLUS」の商品紹介ページには以下のような注意書きがありました。

【「マウス 黒森峰女学園ver. (ガールズ&パンツァー)」の組立て上の注意】

●キットの説明書には、車体側面パネルを最後に取り付けるように指示されていますが、それではその工程まで車体上部と車体下部との接着強度が不足してしまいます

●車体側面パネルは、車体下部への履帯の接着が完了した後、車体上部との接着時に同時に取り付けます

●この際、車体側面パネル裏側の起動輪と誘導輪を受ける部分に、起動輪と誘導輪の軸が嵌っているかを確認しながら取り付け作業を行います

・ 起動輪と誘導輪の軸の調整が必要となる場合が生じるため、足周りと履帯との接着、車体上部と側面パネルの接着は一気に行う方が良いでしょう

via : マウス 黒森峰女学園ver. (ガールズ&パンツァー) プラッツ (プラモデル) – M’s PLUS

つまり『説明書じゃ側面装甲板は最後に付けろとあるが、それじゃ強度不足だから履帯と上下車体と一緒のタイミングで組め』というもの。

ただ、足回り(つまり転輪)と履帯、そして車体となるとかなりの重労働(特に履帯で死ぬ)というのと、側面装甲板を先につけると、奥まった部分の塗装ができなくなります。

「見えてる部分だけ塗ればいいや」というのであれば、それでもOKですが、側面装甲板の下部から見える履帯やサスペンションが気になるので、私は側面装甲板は最後(=履帯・転輪の塗装後)に取り付けることにします。

ただ、M’s PLUSの注意書きの通り、側面装甲板が無いと強度が不足するのは確かなので、代替案としてマスキングテープでキツめに仮止めするという方法を選びました。これなら強度に関してはひとまず大丈夫。

まとめ

先述の通り、(説明書の5番に該当する)車体後部へのパーツの取り付けまでを記事にするつもりでしたが、アレコレいらん事を解説しまくったせいで予想以上に記事が長くなったのでここで区切ります。

中途半端になってしまいましたが、ダラダラ書きすぎてもしかたないので、車体上部の組み立ては次回に持ち越します。

…本当は今回車体上部を終えて次回からは砲塔の組み立てに入る予定だったのに(泣)。

ということで、次回をお楽しみに。