どうもこんにちは

前から作りたいと思ってたタミヤの「IV号駆逐戦車 /70(V)ラング」のプラモデルをついに入手したので、のんびり作ろうと思います。

さっそく製作日記を書いていきたいところですが、まずこの記事では

- 購入したタミヤのプラモデル「IV号駆逐戦車 /70(V)ラング」のレビュー

- モデルとなったドイツの駆逐戦車「IV号戦車/70(V)」についての解説

といった内容をまとめました。

キットについてはただ付属品を見るだけでなく、実物車輌の特徴と照らし合わせながら形状の違いなどを解説するので、タミヤのラングの仕様について知りたい方はぜひ参考にしてみてください。

↑以後、タミヤのラング製作記事はこちらのカテゴリーに追加していきます。

タミヤ 「IV号駆逐戦車 /70(V)ラング」 レビュー

それでは本題のタミヤの「IV号駆逐戦車 /70(V) ラング」のキットのレビューに入ります。

今回作るのは「フォマーク社」の方のIV号駆逐戦車 /70(V) ラングです。

アルケット社の方の「ドイツ IV号駆逐戦車 /70(A)」もタミヤから2023年5月に販売されています。そっちもいつか作れたらいいなぁ。

タミヤのラングは1976年7月に発売された旧ラング(No:35088)と、2014年11月22日に発売された新ラング(No:35340)があり、今回は新ラングの方を購入。

2014年版の新ラング(No:35340)の特徴は、博物館での実車取材により”完全新設計”でモデル化されており、金型も新規設計のものを使用とのこと。

より正確な実車情報と、より高精度な成形技術によってタミヤのラングは生まれ変わったのです。

また、キットには装填手と車長の半身フィギュアも付属。臨場感あふれるラングの製作が可能です。

開封して中身を取り出してみるとこんな感じ。

パーツランナーが入った袋が3点、上下の車体、履帯、デカール、説明書などの冊子が3点、その他小物パーツ…などなど。

それでは付属品を見ていきましょう。

組み立て説明書や資料

まずこちらは組み立て説明書。

1セクションあたりの情報量が少なく、分かりやすい内容となっているのはもちろん、使用するツールや塗装の指示、オプションアイテムの紹介なども記載されています。読んでて楽しい。

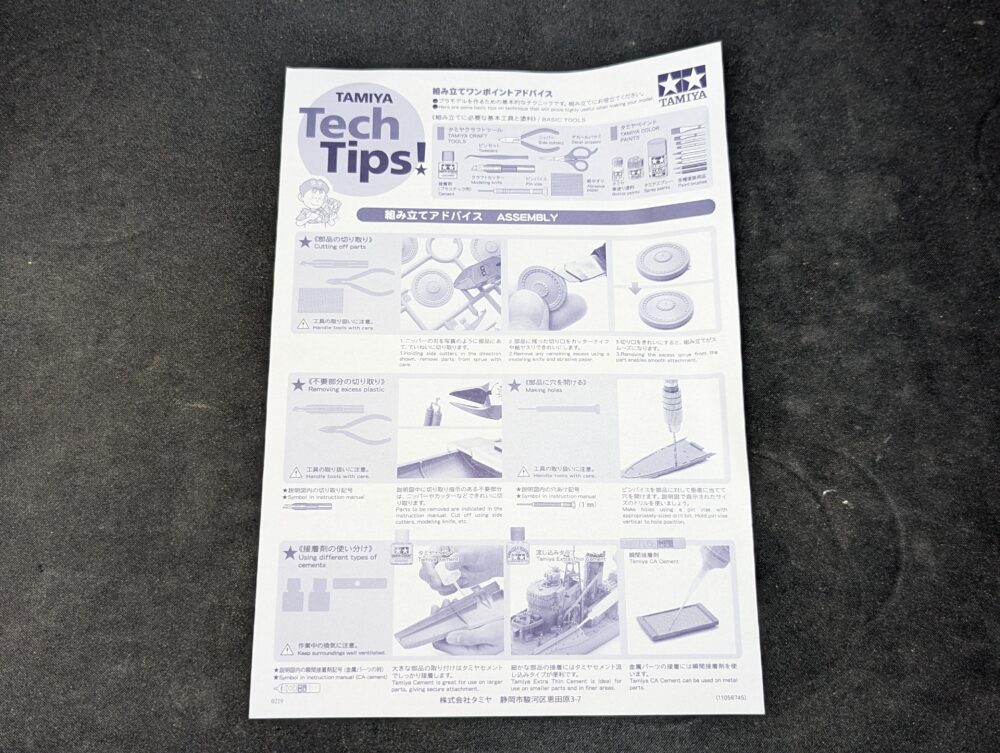

こちらは一緒に同梱されていた「組み立てワンポイントアドバイス」というA4サイズの資料。

プラモデルの組み立てに必要なツールや基本テクニックについて記載されています。初心者は必読。

プラモデル初心者は、プラモ製作で必要な道具とその使い方について予習しておくことをオススメします。

【超初心者向け】戦車プラモデルで使用した道具と使い方まとめでは組み立て、塗装、ウェザリングなど各セクションごとで必要となる道具について解説しています。

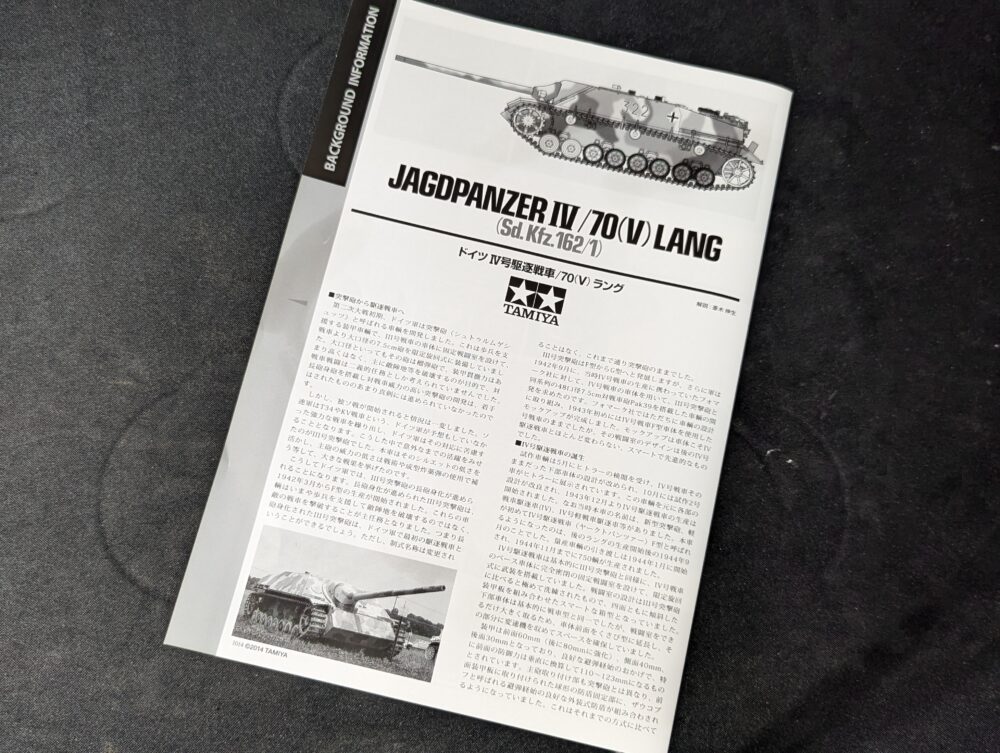

こちらは「バックグラウンド インフォメーション」という冊子。

ラングがどういった車輌なのかについて解説されています。

戦車プラモデルが好きな人はもちろん、私のようにウンチク垂れ流しながら製作日記を書く者にとって非常にありがたい参考資料です。

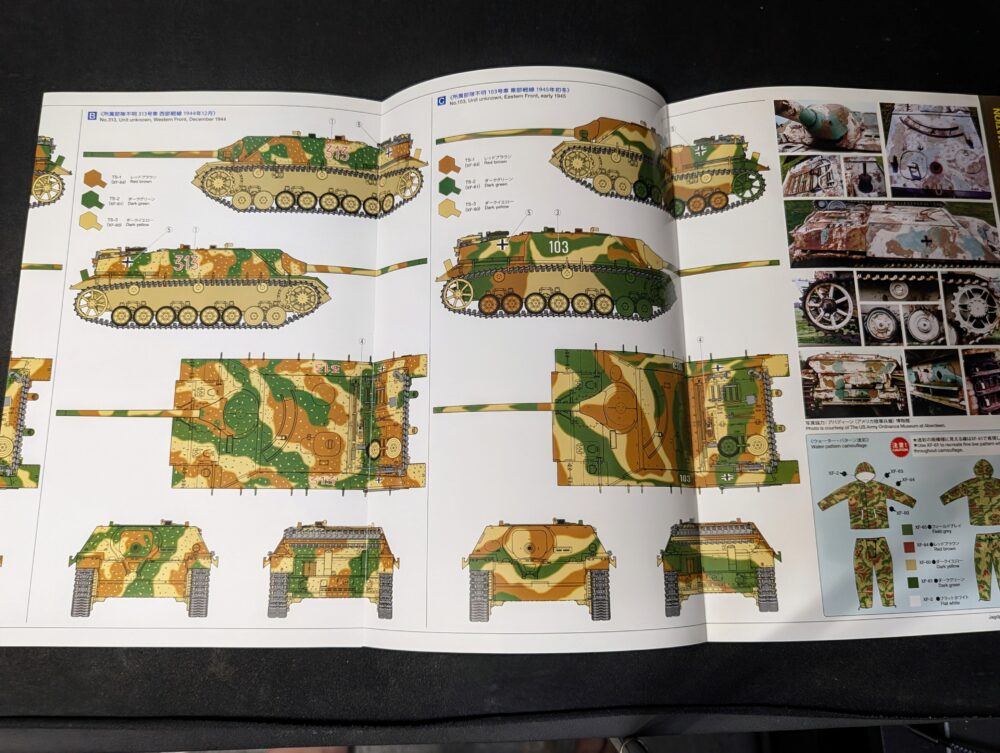

冊子を開くと塗装例や実物車輌の写真(おそらくアメリカ陸軍兵器博物館に展示されているもの)もあります。これ読んでるだけも十分楽しい。

車体パーツ

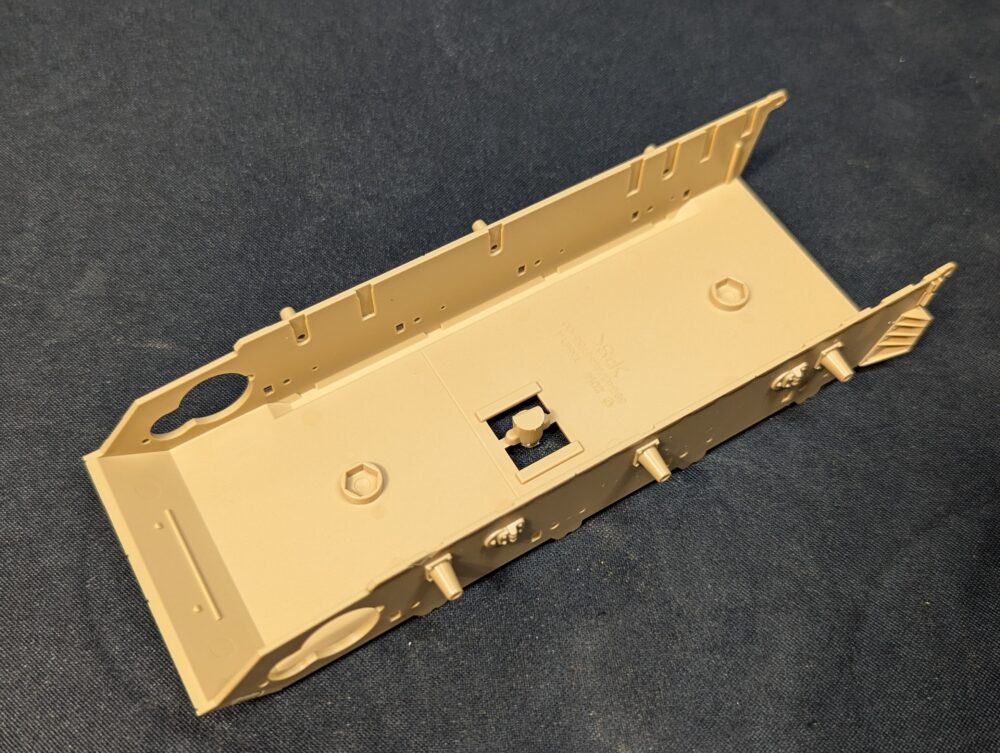

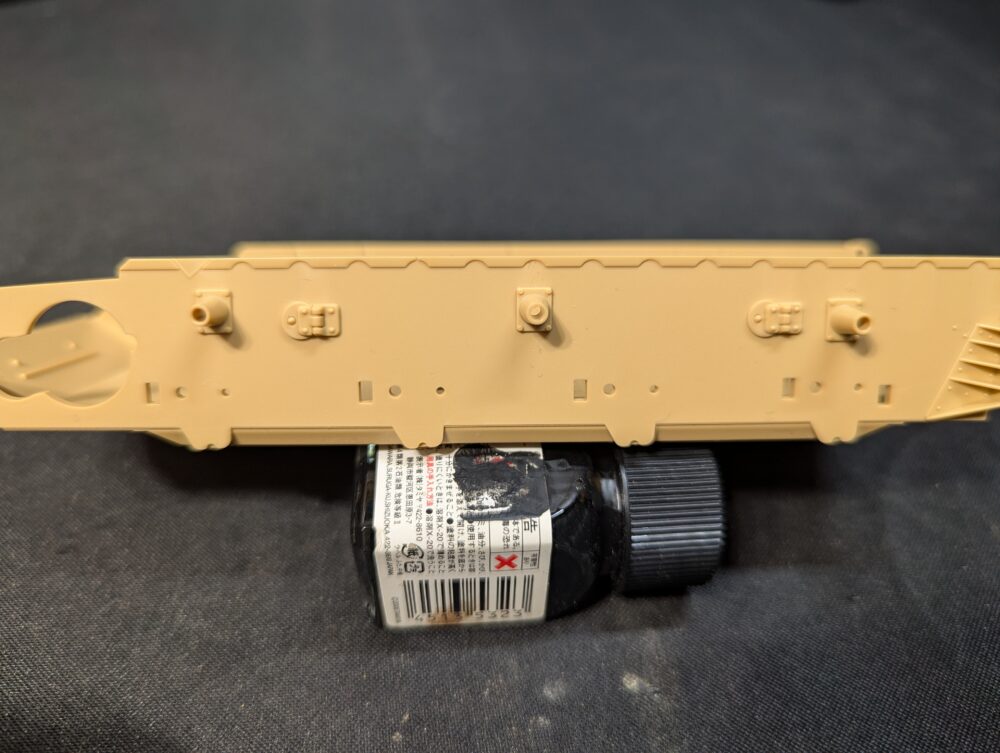

こちらは車体下部パーツ。

従来のIV号戦車と同様にバスタブ状のパーツとなっており、ここに転輪を中心としたパーツを取り付けていきます。

また底部の前後には六角形の突起がありますが、ここにはディスプレイケース内に固定するための六角ナットを埋め込めるようになっています。

左側面から撮影。

まず目についたのは『上部支持転輪』の基部。タミヤのラングでは上部支持転輪が3つに減らされたタイプを再現しています。

これは生産の簡略化を目的としたもので、「IV号戦車 J型」では1944年12月から実施されましたが、IV号駆逐戦車(F型およびラング)の場合、10月初めの生産車輌で上部支持転輪が3つになったとのこと。

今まで様々なIV号戦車(および派生車輌)を作ってきましたが、上部支持転輪が3つになったタイプは今回が初めてです。履帯のたるみとかどうなるのか楽しみです。

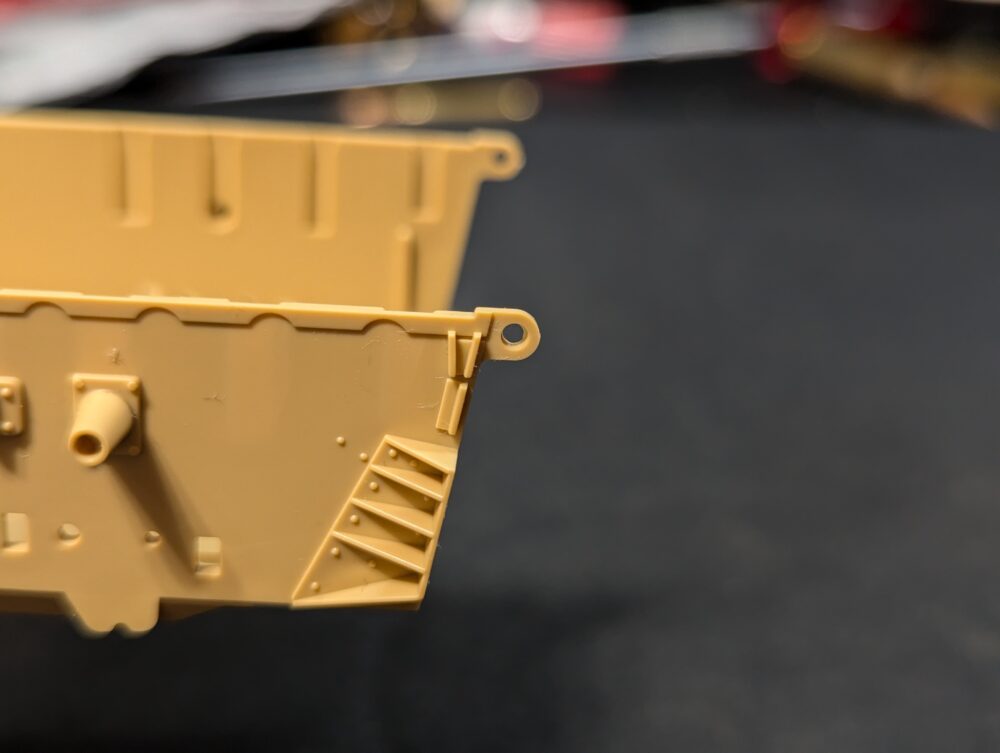

こちらは側面装甲板の一部を延長して穴を開けた簡素な牽引装置。

IV号戦車(J型)でも1944年12月以降から牽引装置を廃止して、代わりに側面装甲板の一部を延長して穴を開けた簡素なアイプレートに変更しています。

ただ、車体の形状が異なるのでアイプレートの形状も戦車型とは異なります。

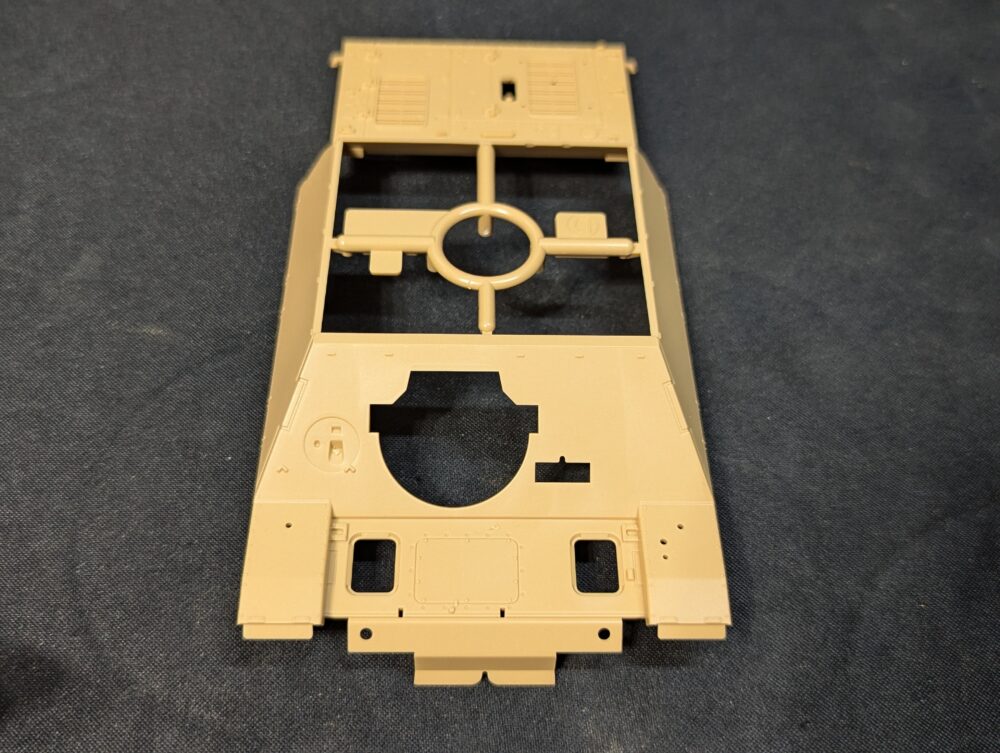

こちらは車体上部パーツ。

駆逐戦車の特徴でもある「固定式戦闘室」は1つの大きなパーツで構成されているため、戦車タイプよりも大幅にパーツ数が抑えられています。

また、旧ラングよりも装甲板を組み合わせた継ぎ目や各種モールドがしっかり再現されています。

戦闘室を中央から見るとこんな感じ。

写真ではわかりづらいですが、戦闘室の前面装甲板が60mmから80mmに強化されたことで出来た”段差”もちゃんと再現されています。

また、車体の最先端には出っ張った部分がありますが、ここには傾斜装甲版を取り付ける基部であると同時に、車体下部に差し込めるようになっており、接着剤を使わず上下車体を結合できるようになっています。

これはタミヤのラングの特徴の1つであり、上下車体が着脱式になることで塗装が非常にやりやすくなるという利点があります。

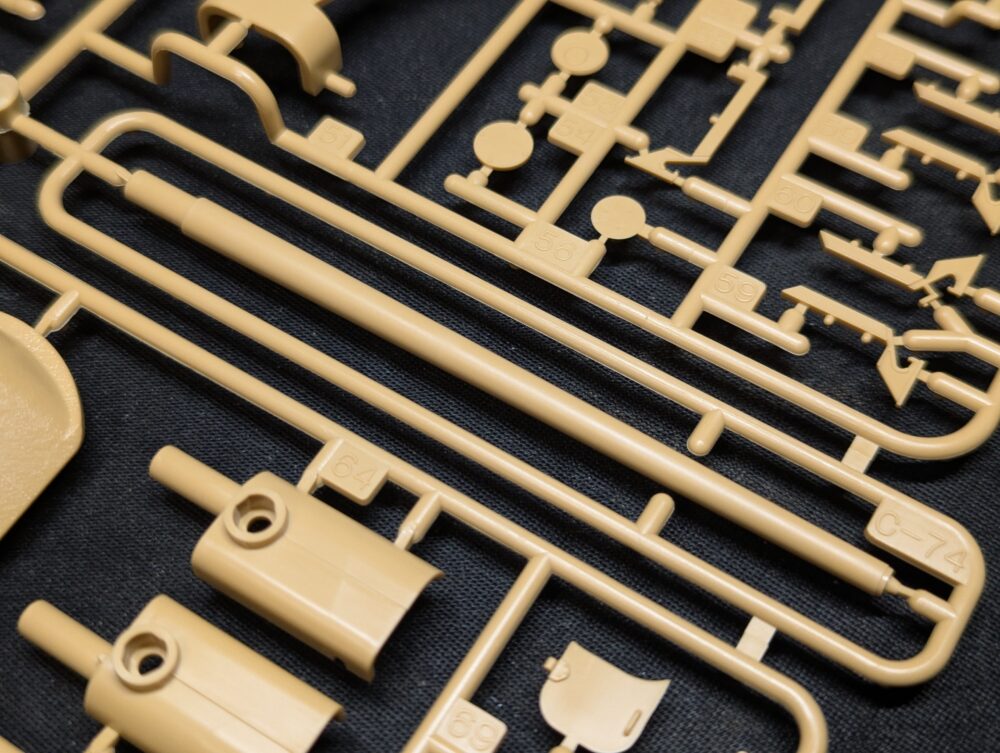

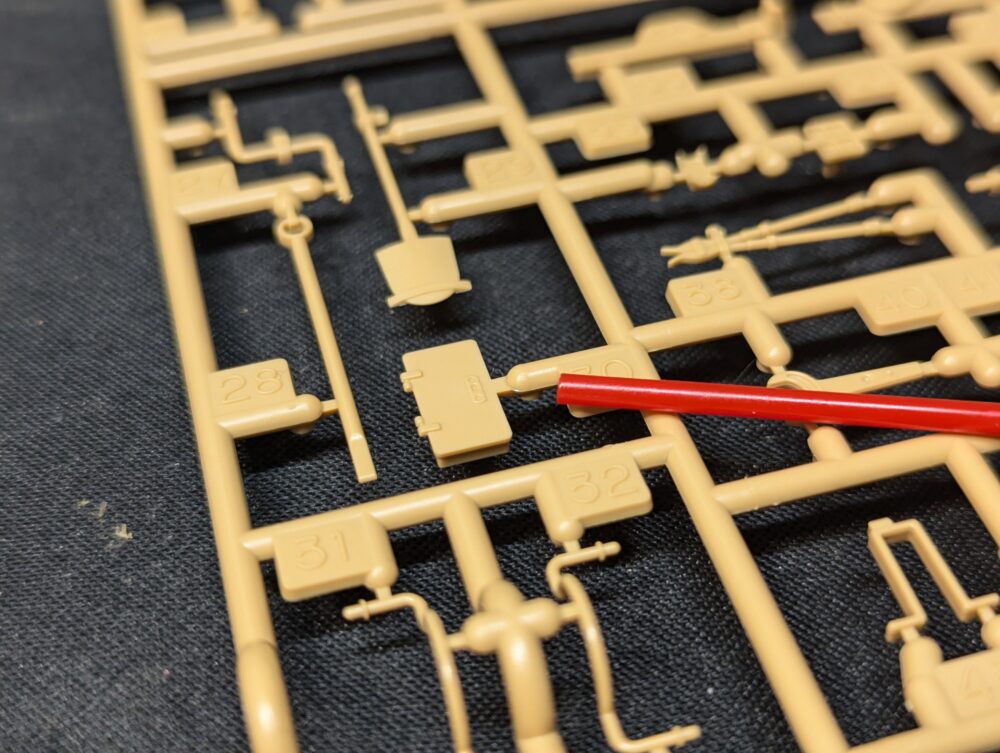

パーツランナー

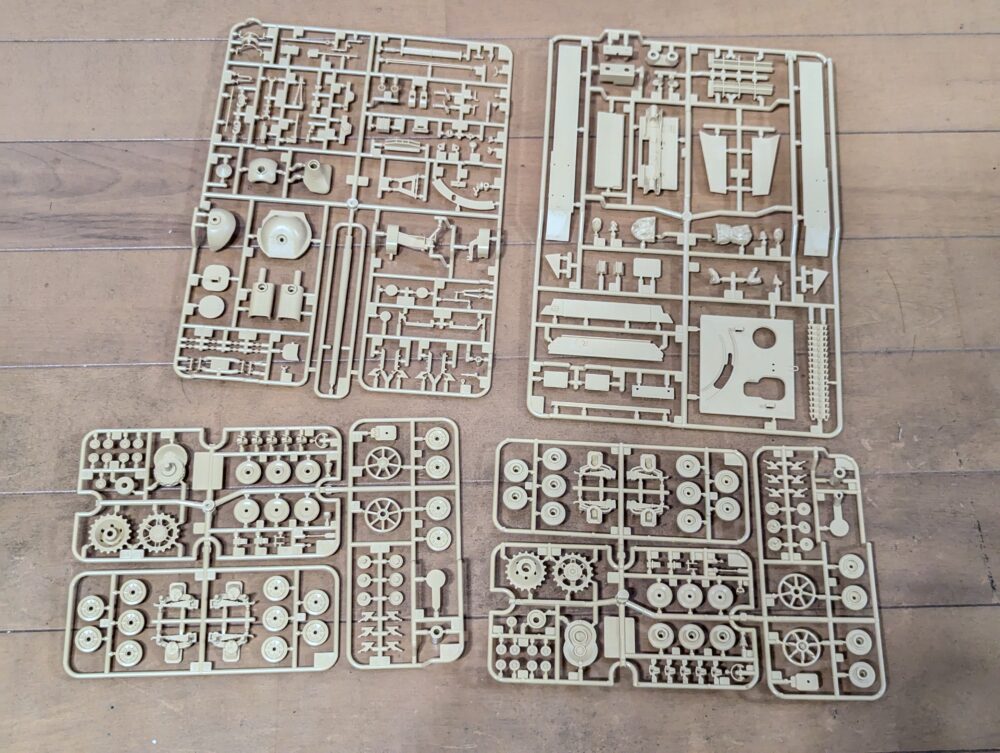

続いてパーツランナーも見ていきます。

タミヤのプラモデルは初心者でも気軽に作れるようパーツ量が抑えられていますが、その中でも駆逐戦車はさらにパーツ数が少なく、ランナーは4点と少ない。

このパーツランナーも気になった部分を見ていきます。

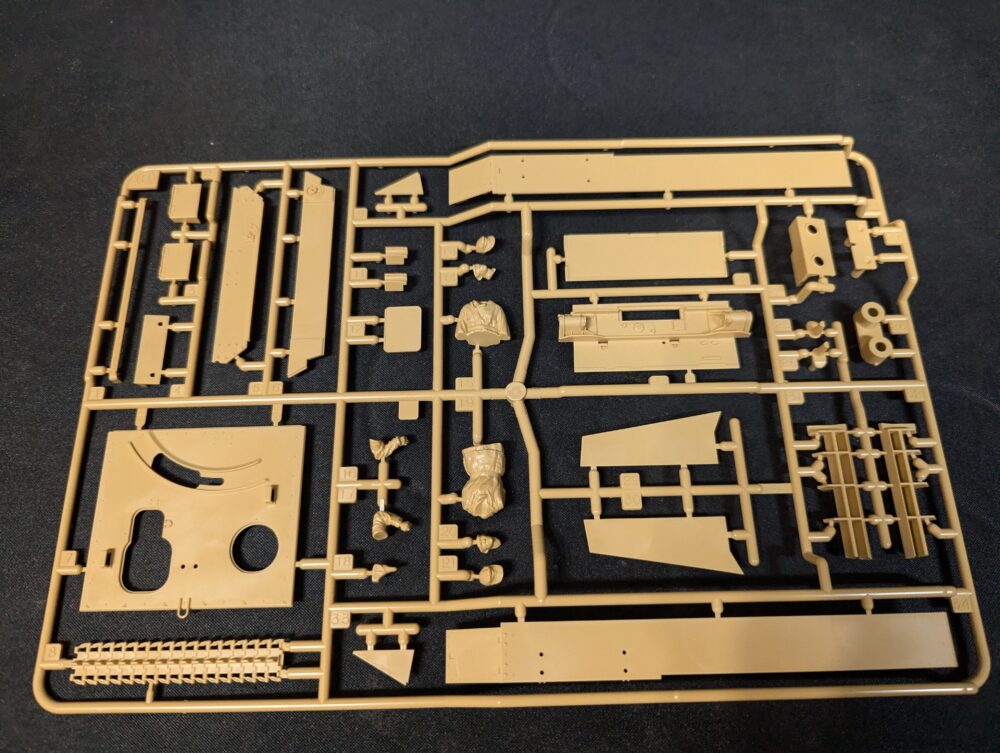

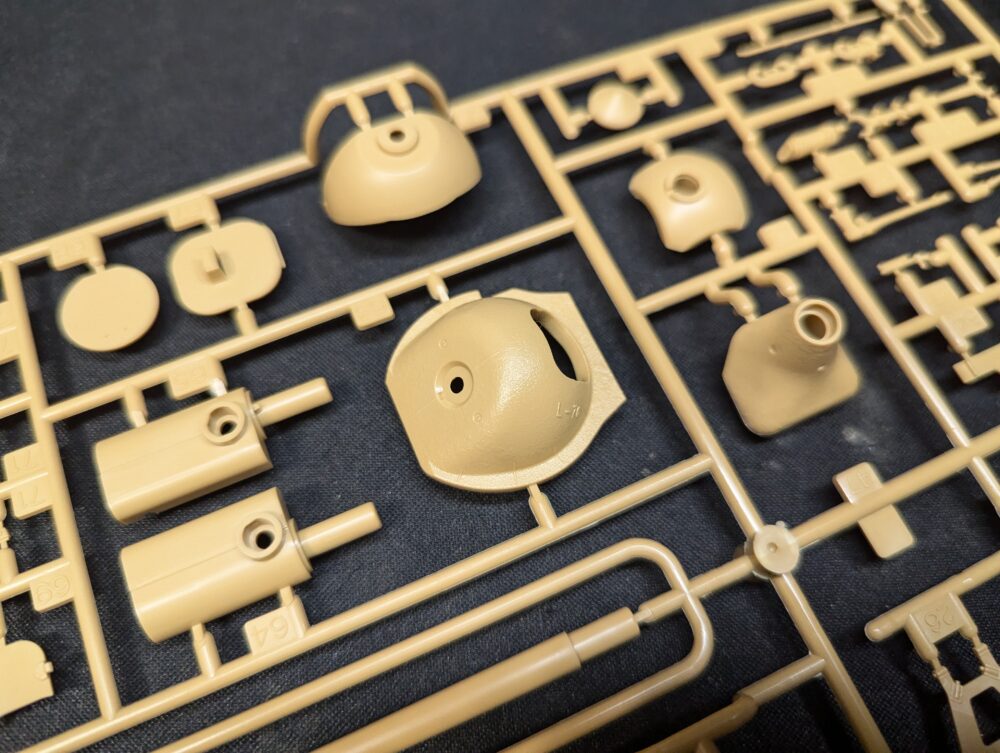

まずこちらは固定式戦闘室の天蓋やフェンダーといった比較的大きなパーツがまとまったランナー。

大きいパーツに埋もれがちですが、中央には兵士フィギュアのパーツもあります。…今回は頑張ってフィギュアも作ろうと思います。

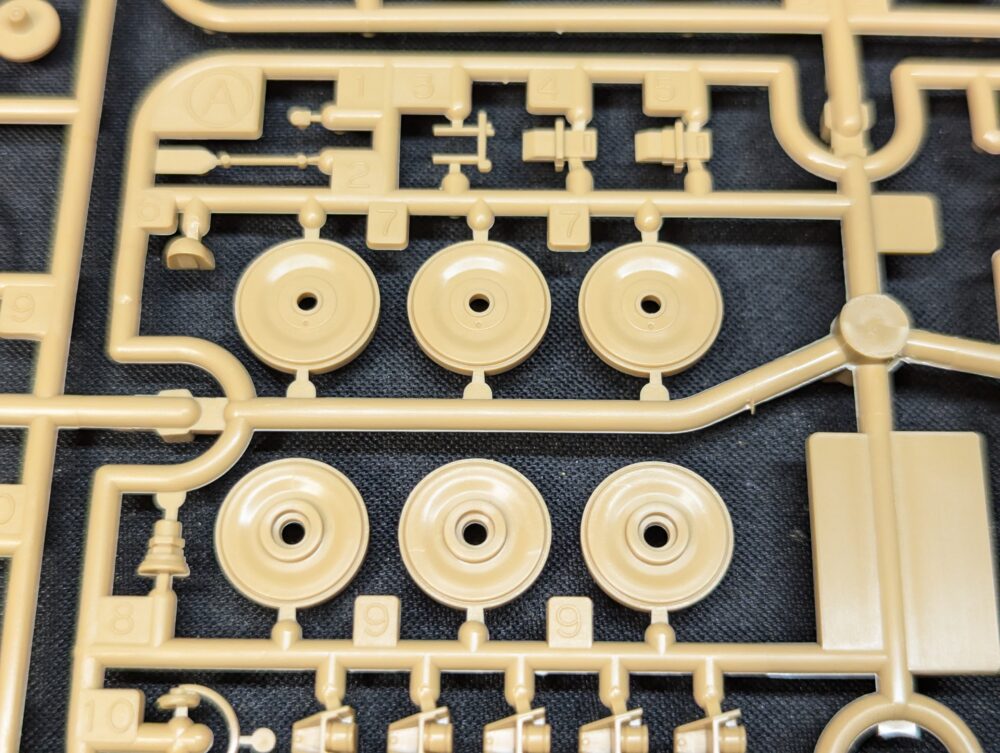

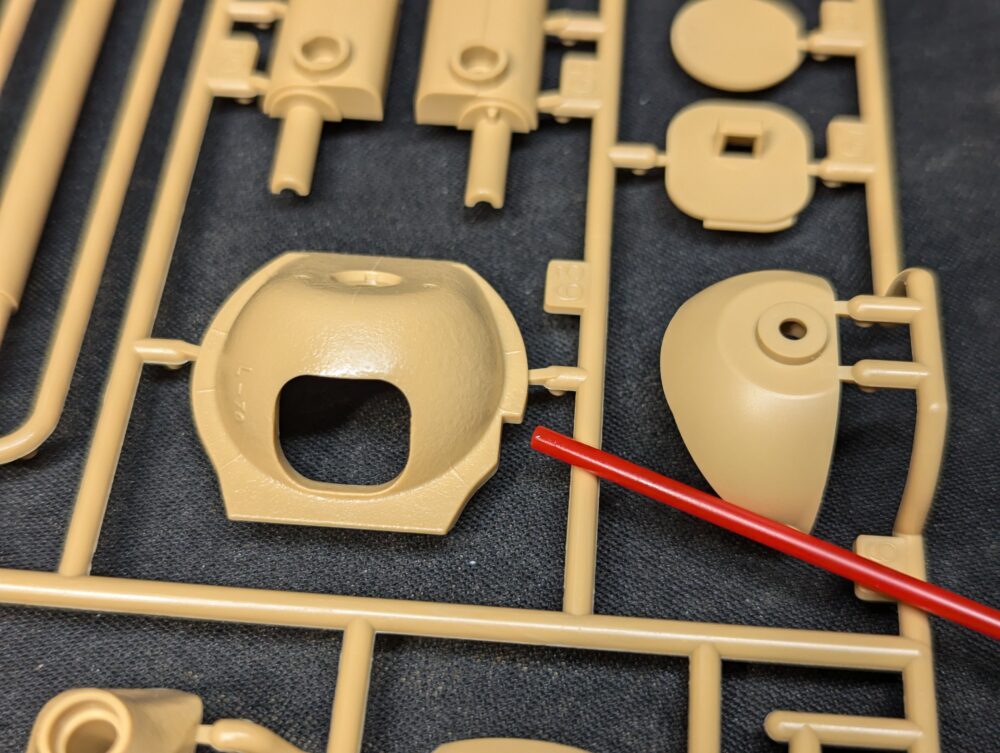

こちらは転輪パーツ。

ラングの特徴の1つに、前部の転輪2つを「鋼製転輪」に変更しているという点があります。これは「ノーズヘビー」対策として導入されたものです。

パンターの主砲に相当する「70口径 7.5cm PaK42」を、パンターより小さいIV号ベースの駆逐戦車に、しかも前面装甲板に結合する形で搭載(=カルダン枠砲架)するわけですから、重量が車体前方に偏ります。

そのため、鋼製転輪をはじめ、様々なノーズヘビー対策がとられることになりました。

こちらは上部支持転輪。

先述の通り、70口径になる前のIV号駆逐戦車 F型の生産途中から上部転輪の数が3つに減らされています。

そんな上部支持転輪もいくつかバリエーションがあり、タミヤのラングではハブキャップが3個のボルトで固定されるタイプを再現しています。

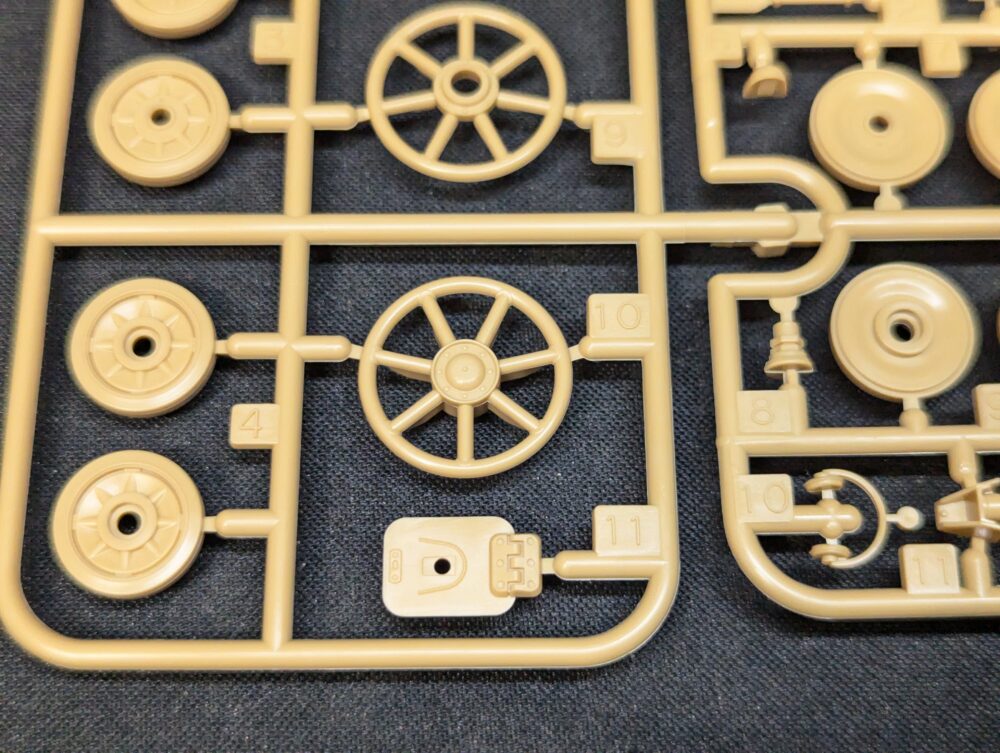

遊動輪は「パイプ型」を再現。

「IV号戦車(H型~J型)」では1943年10月頃から鋳造タイプの遊動輪が使われますが、IV号駆逐戦車ではF型・ラング共にはほぼ全ての車輌でパイプ型遊動輪が使われていたとのこと。

ただ例外として、1945年2~3月生産車では在庫の関係で一部車輌で鋳造型の遊動輪が使われていたそうです。

こちらは主砲「7.5cm PaK42 L/70」の砲身。

1ピースで再現されているので「合わせ目」を消す作業が不要だし、ゲートの位置も砲身の両端にあるので追加加工はほぼナシ。

なお、48口径のIV号駆逐戦車 F型では砲身の先端に「マズルブレーキ」が付いていましたが、1944年4月頃からマズルブレーキが外されるようになりました。

撤去の理由としては、”砲撃で砂埃を巻き上げて視界不良になる説”が言われていますが、その他にもノーズヘビーを抑えるため(こちらの方が濃厚?)という理由があげられます。

もちろん、さらに重たくなったIV号駆逐戦車 /70(V)でもマズルブレーキは廃止されています。

こちらは砲身防盾パーツ。

実物ではこの防盾は鋳造で出来ており、キットでも鋳造特有のザラザラした表面を再現。また、その右横には「ザウコップ(豚の鼻)」と呼ばれていた外装式の防盾もあります。

従来の突撃砲や駆逐戦車では、戦闘室内部に台座を組んで主砲や砲架を収めていましたが、IV号駆逐戦車では「カルダン枠砲架」という、戦闘室の前面装甲板に砲架を介して砲を結合する新方式を採用。

このカルダン枠砲架よって車内スペースを広く確保出来るようになり、重量低減やコスト・生産面にも優れていたとのことです。

反面、重心が中央ではなく前方寄りとなり、先述の「ノーズヘビー」の原因になりました。

また、この防盾は基部の下方が斜めにカットされています。

これは1944年4月に通達が出され、先述の『ノーズヘビー』を少しでも低減させる手段の1つとして行われたそうです。

この程度でノーズヘビーの低減になるのか?って思うところではありますが、マズルブレーキの廃止など、様々な軽量化のための涙ぐましい努力の1つなのです。

こちらは車体後部のエンジンデッキに取り付けられる「ラジエーター」の冷却水注入口のカバー。

従来型では台形のように傾斜した形をしていましたが、生産簡略化のため1944年6月ごろから装甲板を垂直に組み合わせた形状に変更されました。

ちなみにIV号戦車(J型)では同様の変更が1944年5月に行われたため、1ヶ月遅れの変更となります。

デカール

こちらはデカール。

おなじみの鉄十字マーク(国籍マーク)と313、322、103と書かれた車輌番号がそれぞれ用意されています。

付属の「バックグラウンド・インフォメーション」によると、

- 322:第655重戦車駆逐大体所属 322号車 西部戦線 1944年12月

- 313:所属部隊不明 313号車 西部戦線 1944年12月

- 103:所属部隊不明 103号車 東部戦線 1945年 初冬

とのことです。

あとシートの右上にある④のデカールは、車体後部の機関室上に装備されている「消化器」のラベルのようです。これは細かい。

ポリキャップ

こちらは転輪や車体パーツに埋め込む「ポリキャップ」。

タミヤのラングの特徴であり、このポリキャップのおかげで上下車体や転輪は接着剤を使わず取り付けることができ、必要に応じて取り外しが可能となっています。

そのおかげで塗装のときに転輪のゴム部分や奥まった部分が塗りやすくなります。

履帯は軽量タイプを再現

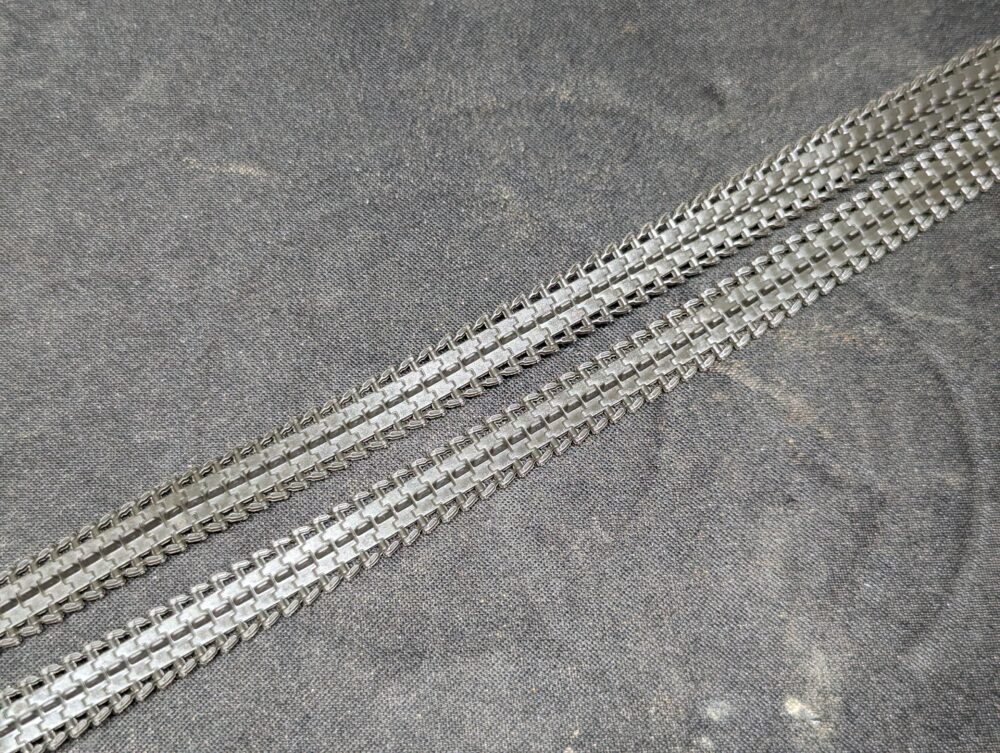

こちらは履帯。組み立てが簡単なベルトタイプが付属します。

履帯は接地面が肉抜き加工されて軽量化された、いわゆる「最後期型」仕様。

IV号駆逐戦車(F型・ラング)では1944年9~10月ごろの生産車からこのタイプの履帯を使用するようになったようです。

オプションの「メタル砲身セット」も一緒に買ってみた

IV号駆逐戦車 /70(V) ラング専用のオプションパーツとして、同じタミヤから「メタル砲身セット」が発売されています。

砲身の長いIV号駆逐戦車/70(V) ラングなので、金属砲身すると耐久性の向上とよりリアルになると思って一緒に購入しました。

なお、金属砲身のほかに砲尾や装填部のパーツも付属するので、本来なら戦闘室で隠れてしまう内部構造も再現でき、内部の密度感を高めることができます。

ただし、砲尾パーツを使うとキット付属のフィギュアが使えなくなるので注意。

どうやら砲尾パーツの後端とフィギュアが干渉し、砲身の動きが妨げられるようです。

そのため、今回はメタル砲身だけを使い、内部構造はラング本体キットに付属するものを使用してメタル砲身とフィギュアの両立を図ろうと思います。

こちらも気になる部分なので、製作過程において確認・検証する予定です。

「IV号駆逐戦車 /70(V)ラング」の呼称について

タミヤのキット名は「IV号駆逐戦車/70(V)ラング」ですが、後述する実物車輌は「IV号戦車 /70(V)」という名称となっています。

70口径を搭載することで名称が「駆逐戦車」から「戦車」に変わっているので、「IV号戦車 ●型」のバリエーション??ってなりますよね。

この”70口径砲を搭載したIV号駆逐戦車”の名称については何種類かあるそうですが、今回参考にした『グランドパワー 2013年5月号』によると、

『PT※』では1944年8月における審査部の70口径 7.5cm 砲 Pak42 搭載 IV号戦車ラング(V)と、同じく審査部の11月~1945年3月のIV号戦車/70(V)、そして1945年1月22日付のK.A.NにおけるIV号駆逐戦車/70(V)の3種のみとなっている。

※PT:PANZER TRACTS No.9-2『Jagdpanzer IV, Panzer IV/70(V) and Panzer IV/70(A)』

といった記載があり、「駆逐戦車」という表記でも間違いでは無く、またタミヤのキット名は1945年1月22日付のK.A.Nの名称を採用しているのがわかります。

ただし注意したいのは、『IV号駆逐戦車』という表記だけでは、試作型の「0シリーズ」や48口径の「F型」を指す場合もあります。

なので70口径の方を「IV号駆逐戦車」と記載する時は、「/70」とか「ラング」を入れておくと間違えないと思います。

メディアやプラモデルでは「駆逐戦車」表記をよく見かける

戦車アニメ「ガールズパンツァー」や戦車ゲームの「WoT」、そしてタミヤ以外のプラモメーカーでも『IV号駆逐戦車』あるいは『Jagdpanzer IV』といった表記をすることが多いです。

私もこの車輌を作ろうと思った時に、ブログ上での表記を「IV号戦車 /70(V)」にするか「IV号駆逐戦車 /70(V) ラング」にするか迷いました。

とりあえず「駆逐戦車」で、なおかつ「長砲身」で、そんでもって「フォマーク社の方」ってことが分かれば良いや…という感じで「IV号駆逐戦車 /70(V) ラング」という名称を使用することにしました。

モデルとなった車輌「IV号戦車 /70(V)」の解説

タミヤのラングのレビューを一通り終えたので、お次は元ネタとなった車輌である「IV号戦車 /70(V)」について説明します。

IV号戦車をベースに開発された駆逐戦車

「IV号戦車 /70(V)」は、第二次世界大戦中のドイツの主力戦車「IV号戦車」をベースに開発した駆逐戦車です。

IV号戦車の車体に密閉型の戦闘室を搭載し、そこに「パンター」と同等クラスの主砲を搭載。上の写真を見て分かるように、平ぺったい車体と長く突き出た70口径の砲身が特徴。

上の写真では前2つの転輪がゴム縁になっていますが、実際はノーズヘビー(フロントヘビー)対策としてゴム縁のない「鋼製転輪」を使用しています。

当初は「IV号駆逐戦車」として開発が進められ、試作型の「IV号駆逐戦車 0シリーズ」を経て、「IV号駆逐戦車 F型」が1943年12月より生産されます。

これらはIV号戦車と同じ砲身長の「7.5cm Pak39 L/48」を搭載していました。

その後、IV号駆逐戦車の開発計画の中に「70口径砲」を搭載する計画が追加され、1944年7月ごろからIV号駆逐戦車 F型と並行してIV号戦車 /70(V)の生産が開始されました。

当初「ラング(ドイツ語で『長い』の意)」という名称を使用しており、「長い(長砲身)」という意味で、48口径搭載型と区別するために付けられました。

しかし、これでは通常型のIV号戦車の長砲身みたいで紛らわしいので、後に「/70」と口径名に変更。

パンターに匹敵する主砲「70口径 7.5cm Pak42」を搭載

ドイツの駆逐戦車は旋回式の「砲塔」が無いため、照準を合わせる時は車体ごと向きを変えなければなりません。

そのため即応性に欠けますが、反面、車高や車体重量を抑えられ、特に(戦車型では搭載できなかった)より強力な砲を搭載出来るのが特徴です。

「IV号戦車 /70(V)」も例に漏れず、「パンター」に匹敵する強力な主砲「7.5cm Pak42 L/70」を搭載しています。

70口径 7.5cm砲は高い初速と貫徹力をもち、ティーガーIの主砲『8.8cm KwK 36』を上回っていたと言われてています。

この強力な主砲はソ連の重戦車「IS-2」を除く、連合軍のあらゆる主力戦車を2,000m遠方から撃破することができました。

生産はフォマーク社とアルケット社が担当

70口径の「7.5cm PaK42」搭載のIV号駆逐戦車は、製造している会社によって2パターンあります。同じコーラでもコカコーラとペプシコーラがあるみたいに。

1つはフォマーク社が生産した『IV号戦車 /70(V)』で、フォマーク社の頭文字である(V)という表記が車輌名に入っています。

もう1つはIII号突撃砲で有名なアルケット社が生産した『IV号戦車 /70(A)』。こちらも会社名の頭文字である(A)が車輌名に入ってます。

上の写真を見るとフォマーク社製よりもアルケット社製のラングの方が若干、車高が高くなっているのがわかります。

フォマーク社製ラングやIV号駆逐戦車(F型、0シリーズ)は、IV号戦車をベースにしていますが、車体前面下部は「く」の字になった新規形状になっています。

対するアルケット社製のラングは「IV号戦車 J型」の車体にフォマーク社の戦闘室に似たものを搭載しており、車高や容積が増えているのが特徴。

ただし、重量も増えているので、転輪の前半分が「鋼製転輪」となっています(フォマーク社は前2つだけ)。

駆逐戦車なのにIV号”戦車”?

「IV号戦車 /70(V)」のややこしいところは、その名称にあります。

先述の通り、ラングは駆逐戦車であるにもかかわらず、実際の名称は「IV号 戦車 /70」とあり、海外の表記もJagdpanzer(駆逐戦車)ではなく、Panzer(戦車)となっています。

48口径搭載型は「IV号 “駆逐” 戦車」なのに、70口径搭載型からは何故か「IV号 ”戦車” /70」に変わっています(しかもタチが悪いことに、”戦車”表記になった理由は不明という…)。

普通に考えて「IV号 “戦車” /70」なんて表記にしたら、駆逐戦車じゃなく「IV号戦車(戦車型)の70口径バージョン」って間違えますよね…。

そういったこともあってか、プラモデルやアニメ等では「IV号 “駆逐” 戦車」と表記されることが多いです。

しかし先述の通り、「IV号駆逐戦車」だけでは試作型の「0シリーズ」や、ラングの前身である48口径の「IV号駆逐戦車(F型)」を指すこともあり、IV号駆逐戦車=ラングとは限らないので注意。

以上が実物車両についての説明となります。

次回から製作に入ります!

今回は第1回目ということで、タミヤのラングのレビューや実物車輌についての解説をしました。

タミヤのキットなので説明資料が充実していたり、パーツ数が抑えられていて初心者でも簡単に手が出せる反面、しっかり車輌の特徴も押さえており、戦車マニアもニッコリな内容です。

またIV号駆逐戦車 /70(V)は純正オプションパーツとして「金属砲身」が販売されているのでモチロン購入。作るのが楽しみです。

ということで前から作りたいと思っていたラングの組み立てを次回からやっていきます。