トランペッターのグリレ17の続きを更新します。

今回は「履帯」をつくります。

グリレ17のキットにはベルト式の履帯が付属しますがそちらは使わず、フンパツして買ったフリウルモデルの金属履帯を使います。

この記事では

- 金属履帯の組み立て

- 金属履帯の塗装(黒染め)

までを一気にご紹介します。「金属履帯使ってみたいけど、どう作ればいいか分からない…」という方への参考になりましたら幸いです。

フリウルモデルの金属履帯を買ってみた

先述の通り、トランペッターのグリレ17にはベルト式の履帯が付属します。

しかし、「グリレ17のベルト式履帯は固くて取り付けに苦労する」という情報があり、アマゾンのレビューでは力を入れすぎて遊動輪の軸をへし折ったという方もいるそうです…。

また、そうでなくてもベルト式履帯は履帯のたるみ等の「重量」の表現が乏しいため、ちょっとした加工(履帯の上からピアノ線で押さえる等)を施したり、連結式や可動式の履帯に変えたりします。

グリレ17の履帯はキングタイガーの履帯「Kgs73/800/152」を使用している

グリレ17の履帯はキングタイガー用を使っています。

そのキングタイガーの履帯は3種類(鉄道輸送用を含めると4種類)あり、その中でシングルリンク式の「Kgs73/800/152」型がグリレ17に使用されています。

「Kgs73/800/152」はキングタイガー用履板としては最後のバリエーションで、1945年3月から本格的に使用されました。

そういったことから、付属のベルト式履帯がイヤ!という人は、キングタイガーの「Kgs73/800/152」タイプの可動式 or 連結式履帯を選ぶ流れになると思います。

ところがキングタイガーよりも転輪が増えており、履帯(履板)の枚数が多くなるグリレ17だとキングタイガー用の履帯は1セットだと足りず2セット必要です。

もちろんキングタイガー用履帯を2セット買っても良いですが、フリウルモデルのグリレ17(およびグリレ21)用の金属履帯があったのでそちらを選びました。

高い連結式(可動式)履帯を2セット買うより、この金属履帯を買った方がお得だし、何より「金属」なのでプラよりもずっとリアル!

そう思って買ってみた次第です。

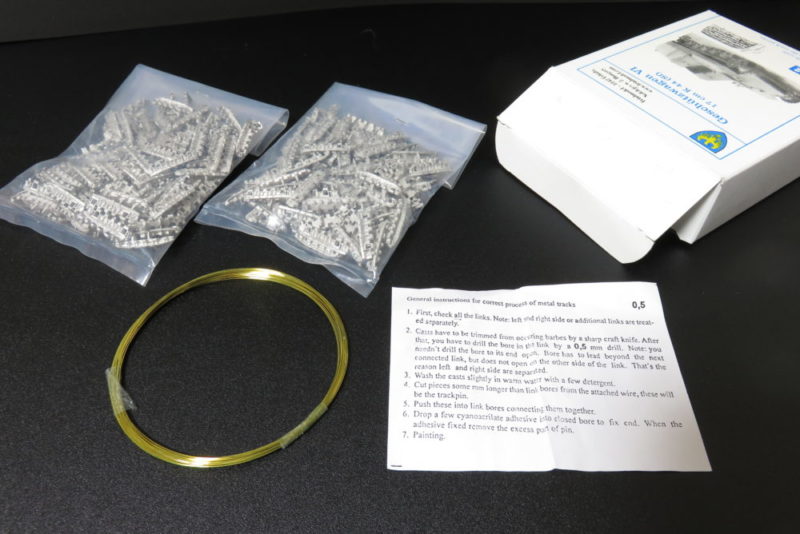

付属アイテム

箱を開封すると以下のものが入っていました。

- 履板パーツ×2袋

- 真ちゅう製ワイヤー

- 組み立て説明書(英語)

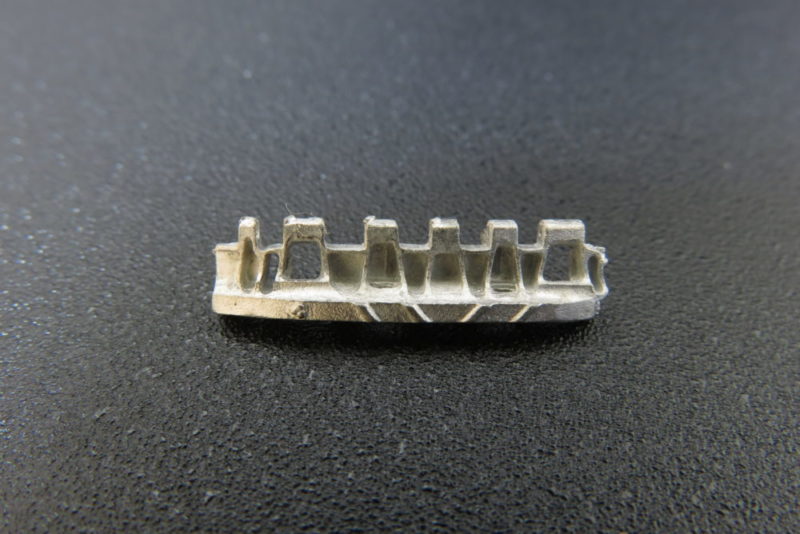

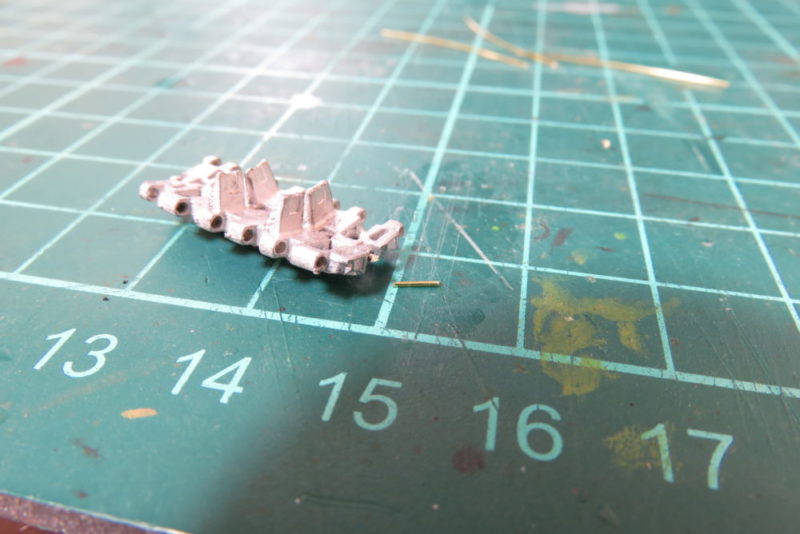

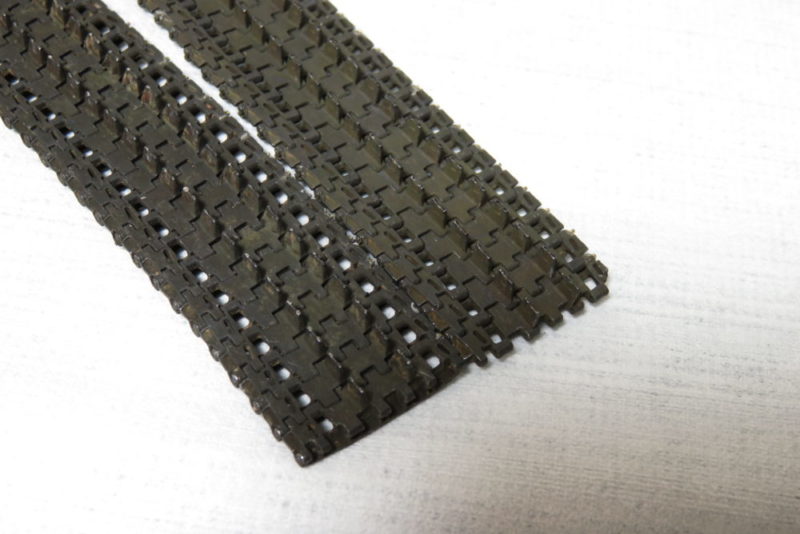

履板のディテール

履板パーツにはきれいなモールドが入っています。

1コマだけでは実感わかないですが、袋に入っているとずっしりと重量があります。

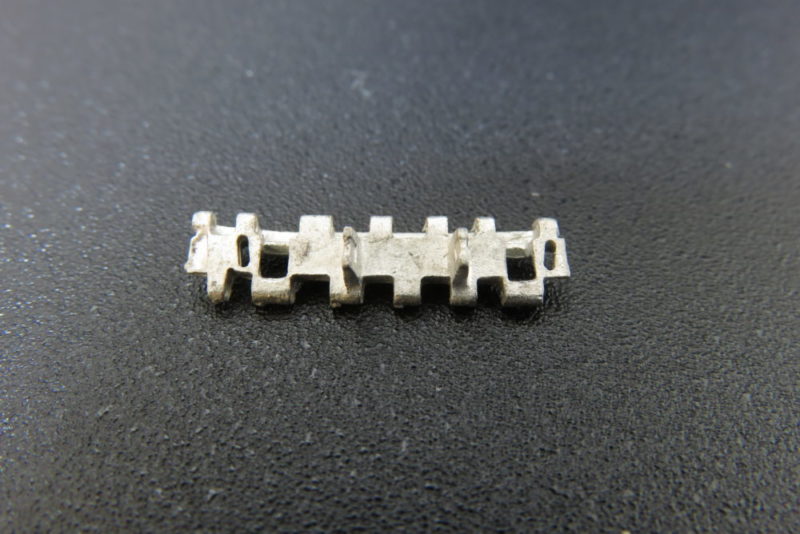

履板の内側。

金属履帯なので押し出しピンの跡はありません。金属特有のザラザラした質感がリアルです。

履帯を組み立てよう

それでは金属履帯の組み立てに入ります。

組み立て方法は付属の説明書(ただし英語)に記載されている通りにやっていけばOKですが、内容を要約すると

- 履板のバリやゲートを切除する

- 0.5mmのドリル(ピンバイス)で接合部分に穴をあける

- 付属のワイヤーをカットして、連結部分に通す

- ワイヤーを通した穴に瞬間接着剤を垂らし、履板とワイヤー(ピン)を接着する

- 余ったワイヤーをカットする

といった流れです。

履帯のバリやゲートを切除する

先ほど”押し出しピン跡はない”と書きましたが、履板にバリやゲートが残っている場合はあるので、そちらはカッターナイフやヤスリで切除します。

上の写真のように連結部分にバリがあるものや、ピンを通す穴の部分に膜が付いたものまであります。

いずれも柔らかいのでカッターナイフやヤスリで簡単に処理出来るので安心。

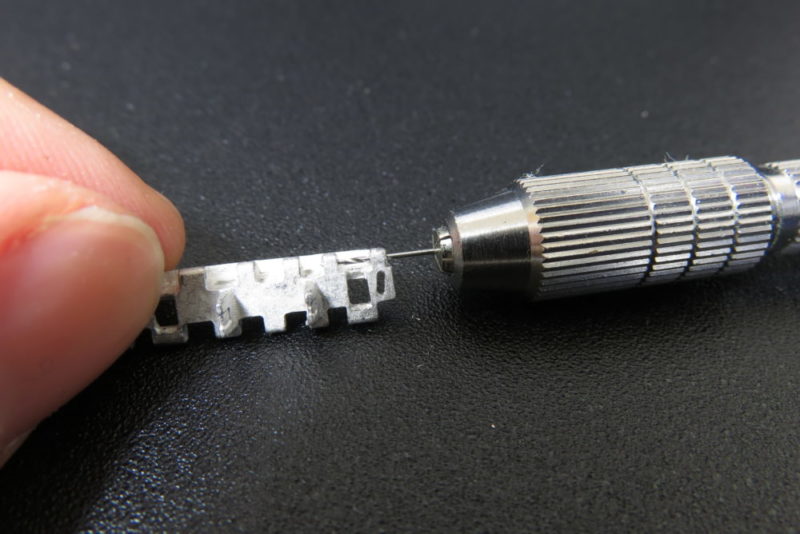

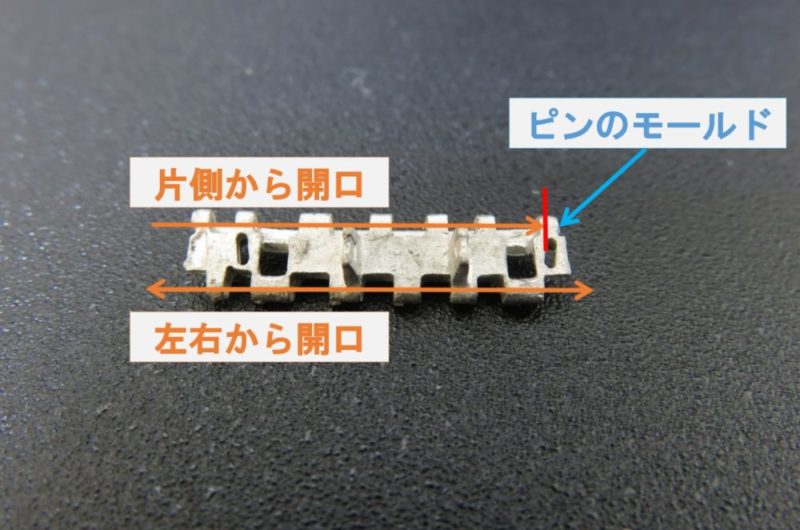

ドリルで履板の連結部を開口する

履板前後にある接続部分はピンを通す穴が埋まっているので、ドリル(ピンバイス)を使って開口します。

履板のオス側は左右からドリルを突っ込んでしっかり開口させますが、メス側は貫通させる必要はなく、履帯ピンのモールドが無い方の穴からドリルを突っ込みます。

図にするとこんな感じ。ピンのモールドがある側は貫通しないってところがミソ。貫通するとピンのモールドが無くなっちゃうからね。

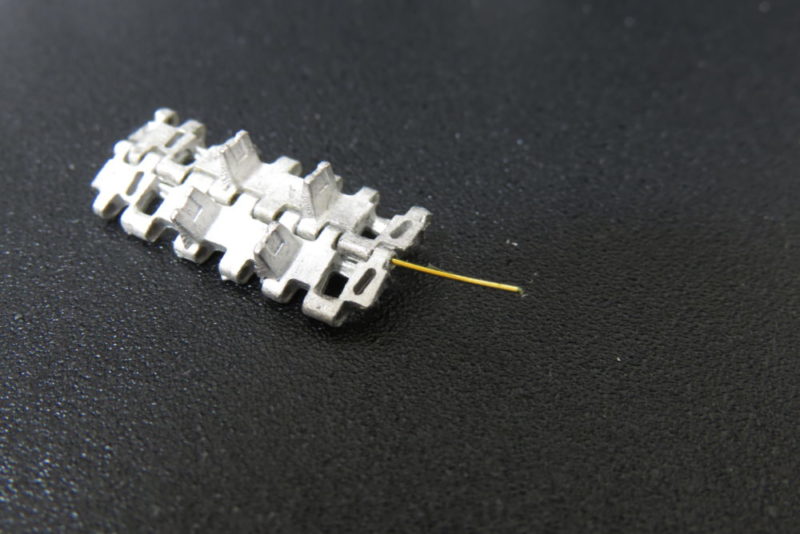

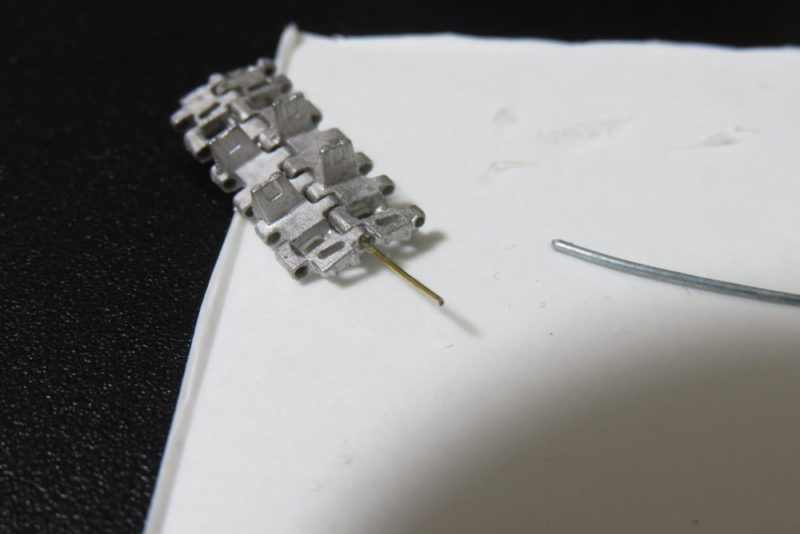

付属のワイヤーで履板同士を結合する

開口した履板同士を噛み合せた状態で、付属のワイヤーを履板の接合部に挿入します。

説明書には「履帯よりも数ミリ長めにカットします」という旨の記載がありましたが、上の写真を見てわかるように長さは適当です。

…ただ、目分量だと無駄が多いので、履板に差し込んで長さを確認してカットしたものを基準として、その基準に合わせて以降のワイヤーを切り揃えればロスは減ると思います。

なお、軽く押してもワイヤーが奥まで通らない場合は無理に押し込まず、履板をあわせた状態でピンバイスで穴をホジホジするとワイヤーが通りやすくなります。

ワイヤーが奥まで通ったことを確認したら、手前側の穴に瞬間接着剤を少量垂らし、履板とワイヤーを接着します。

この状態で乾燥させればピンが抜けなくなり、履帯も可動するようになります。このような連結方法ができるのも頑丈な金属履帯ならではですね。プラパーツだと砕け散ります。

接着剤が硬化したらニッパーでワイヤーの根本をパチンとカットします。

これで最初の1組目の組み立てが完了です。

ワイヤーをカットしたあとにもう一度、瞬間接着剤を(履板の穴を埋めるように)垂らして補強しました。ペンチとかで意図的に引き抜かない限り大丈夫だと思うけど念の為。

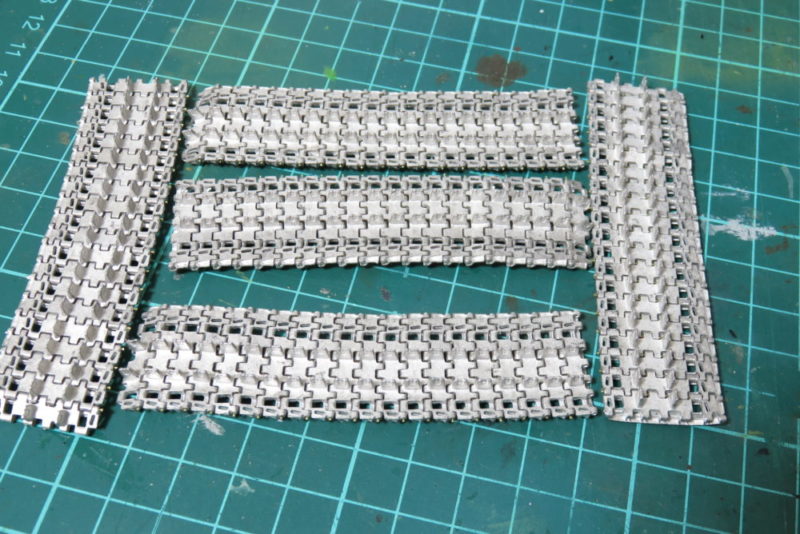

あとはこの作業を延々と繰り返すのみ。1日のノルマは20枚。

繋げば繋ぐほど金属履帯のズッシリとした重量感とダランとした可動ギミックを堪能することが出来ます。

ピンバイスやワイヤーといった細いツールやパーツを使うので、指に刺さらないようにだけ注意しましょう。

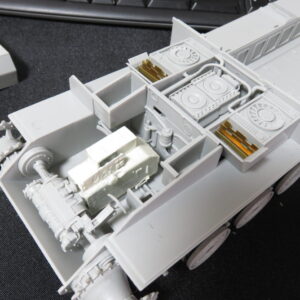

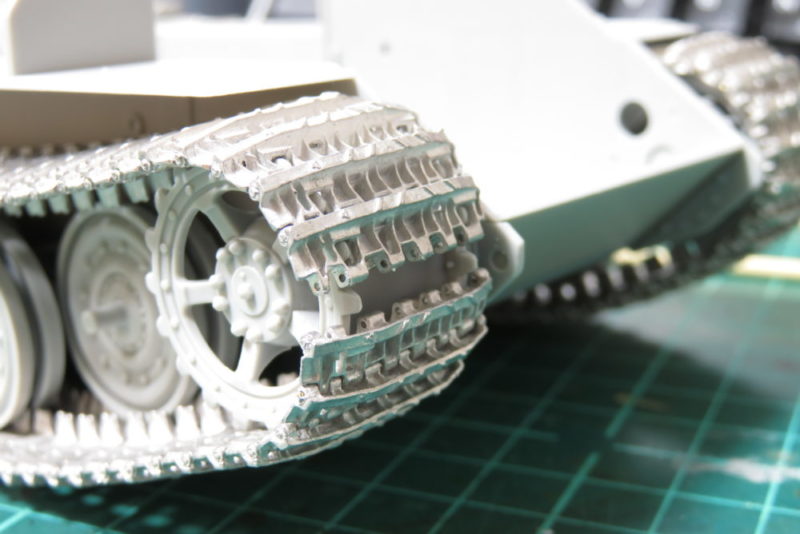

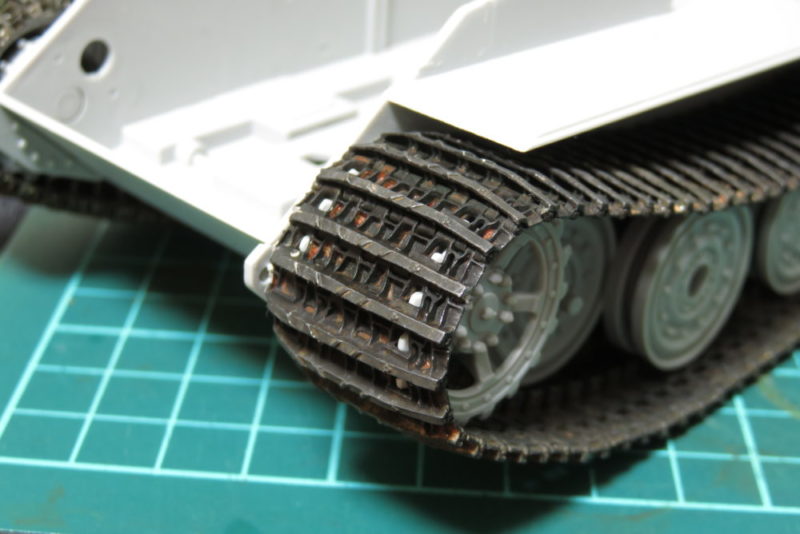

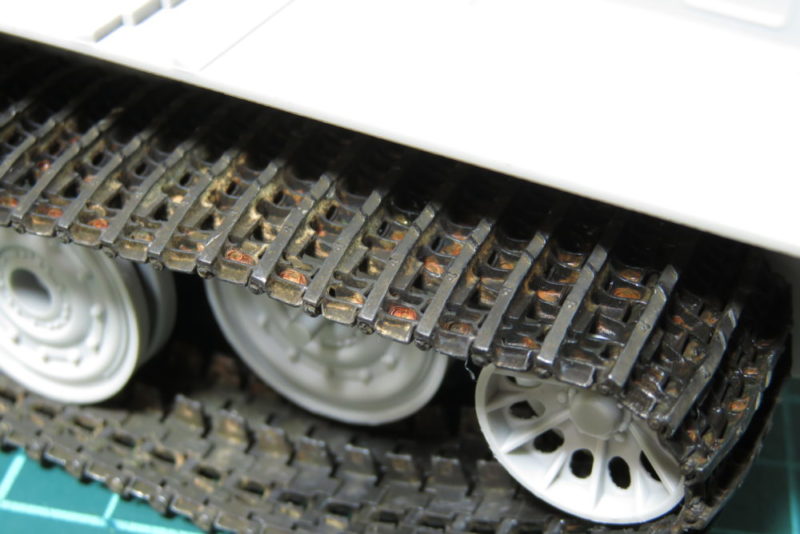

履帯を仮組みするとこんな感じ

転輪を仮組み(遊動輪と起動輪はこの段階で接着)して履帯を巻きつけてみました。

ええやん!めっちゃええやん!

ダランとしたたるみ!手にズッシリとくる重量感!さすがは金属履帯!感動した!!

反対側も同じように仮組みします。

115枚でいけそうかなーと思ったら妖怪一枚足りない。結局のところ左右ともに116枚にしました。

ちなみに履帯はこのあと塗装(黒染め)するので仮組み状態です。両端にピンは通してますが、後から外せるように接着はしていません。

履帯を「黒染め」して色をつける

今までは”組み立てが終わった本体と一緒に履帯も塗装”…といった流れですが、今回は「金属履帯」ということで、このまま先に塗装をします。

塗装についてですが、メタルプライマー塗ってラッカーをエアブラシ吹いて塗装って方法もありますが、せっかくの金属履帯なので「黒染め液」を使って履帯の黒染めをします。

黒染めとは

「黒染め」というのは、金属の表面に意図的に黒サビ(四三酸化鉄皮膜)をつくってサビにくくする化成処理。ブルーイングとも呼ばれます。

プラモデルの金属履帯における黒染めは主に以下の方法があります。

- 黒染め液に浸して染める方法

- 筆で黒染め液を履帯に塗って染める方法

今回は前者の履帯を浸して染める方法でやります。

まずは下処理で履帯の汚れや酸化被膜を落とす

履帯をしっかり黒染めするためには入念な下処理が必要です。プラモ本体の塗装と同じです。金属履帯の下処理の目的は汚れや酸化被膜を落とすことにあります。

「汚れ」というのは言わずもがなベタベタ触って付いた皮脂や、履帯表面についてる金属粉とかです。「酸化被膜」は金属の表面処理の一種で、金属表面を酸化させてこれ以上酸化(サビ)しなくなるというもの。サビを防ぐにはサビです。

履帯の表面に”酸化被膜という名のサビ止め”があると、同じサビである黒サビが侵食しなくなるため、結果として染まりが悪くなるというもの。なので落とします。

…長々と書きましたが要するに、黒染め阻害する奴はみんな落としちまえ!!ってことです。

洗剤を数滴入れた「お酢」に履帯を浸す

“金属の下処理”というと特殊な薬剤(洗浄液)とかを使うイメージがありますが、やることは簡単で食器用洗剤を数滴垂らしたお酢に履帯をドボンと浸けるだけ。

お酢と言っても色々ありますが、とりあえず家にあったミツカンの料理酢をタッパーにドボドボと流し込んで、洗剤をピュッピュッと入れ、そこに履帯をドボッと沈めてやりました。

「浸けるだけ」と書きましたが、時々シャバシャバしたり、使い古した歯ブラシで履帯を軽くこすって履帯の隅々までお酢を浸透させます。

1時間ほどドブ漬けしたあと、履帯表面の汚れとか金属粉とかを落とすために水洗いします。ここでもボロ歯ブラシをつかって履帯を隅々までゴシゴシして確実に汚れを落とします。

組み立てる時は金属粉で手が汚れてましたが、この段階になるともう金属粉はつかなくなりました。

そして再びドブ漬け。なんだかマムシ酒でも作ってるみたいです。

酸化膜を落とすためのお酢ですが、部屋中にニオイが充満してカッパ巻のキュウリになった気分です。

身近なモノで洗浄出来るのは良いですが、すっぱいニオイがオストケッテンならぬ、お酢の欠点(上手いこと言ったつもりでいる)。

とりあえずこのまま1日ほどドブ漬けしておきます。

そして翌日。

一夜漬けした金属履帯をしっかり水で洗い、日の当たる場所に置いて乾燥させます。

乾いたら黒染めの準備が完了です。

黒染め液はAKインタラクティブの「メタルバーニッシュフルード」を使用

今回、黒染め液はAKインタラクティブのメタルバーニッシュフルード(AK159)を使いました。話によると、従来品よりも性能がアップして短時間で染まるとのことです。こりゃ頼もしい。

しかし、どのショップでも売り切れ状態で、苦労の末なんとかM.S Modelsで入手することができました。

出回ってる商品数もさることながら、内容量が少ないので大切に使っていきたい。

まずは余った履板でテスト染め

いきなり履帯を黒染めする勇気は無いので、まずは失敗しても潰しがきく余った履板でテストします。余った履板も染めておけば、余剰パーツとしてストックできて丁度いいですからね。

なお、黒染め作業は手袋を装着して行います。

理由は2つあって、黒染め液による手の炎症を防止するのと、履帯を素手で触ったら洗浄した意味がなくなってしまうからです。手袋は100均で買ったものを使ってます。

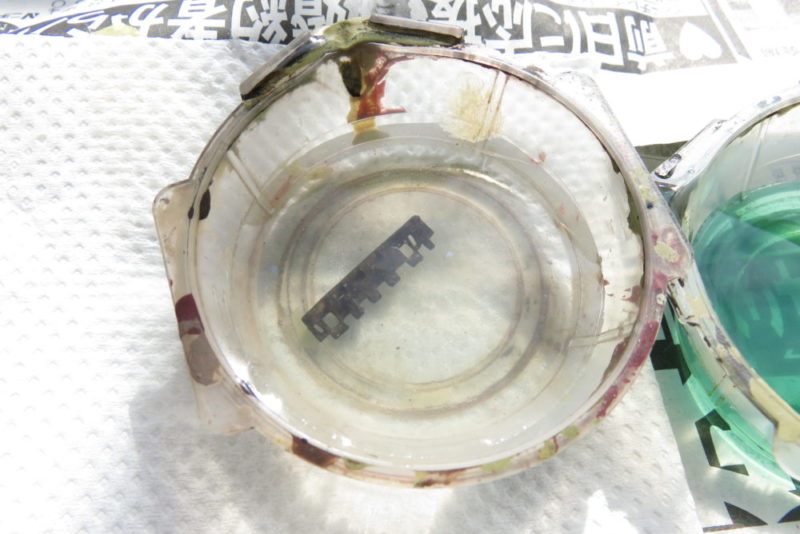

ということで、新聞紙を厚めに敷き詰めて、その上に黒染め液と水の入った容器をそれぞれ用意します。

グリレ17の履帯は幅も長さもトップクラスですが、1コマずつなら塗料用の容器でも大丈夫。

履板を黒染め液に沈めます。

数秒で色が変わり、少しずつ黒っぽい色に変化します。履板全体にまんべんなく黒染め液が行き渡るように筆などを使って塗るように液を浸透させます。

30秒ほど黒染め液に浸したら、キッチンペーパーなどの上に置いて、表面についたサビを歯ブラシで磨いて落とし、今度はお隣の水の容器に沈めます。

こういった作業を履板の枚数分繰り返しました。

カメラの明るさ調整をしくじったせいであまり染まっていないように見えますが、実際はグレーっぽい色にまで変化しています。

ただ、我々が日ごろイメージしている”ドス黒い”履帯の色ではないので、もういちど黒染め液に浸して染めてみます。

黒染め液は絶対に流さないこと

なお、使い終わった黒染め液ですが、普段の塗装で使う「溶剤」と同じように、紙(新聞紙やキッチンペーパー等)などに染み込ませ、ゴミ袋(2重)に捨てます。

配管を変色させたり生態系に悪影響を及ぼすため、絶対に流さないで下さい。

いよいよ本番 履帯を染める

余った履板でテストして大まかな流れを把握したところで本番です。あのやたら長い履帯を黒染めします。

しつこいようですが、グリレ17はキングタイガーの履帯を流用しており、幅の広さはE-100やマウスを除いて最大クラス。しかもキンタより履板枚数も多いので幅だけでなく全長も長い。

となると問題は「このデカブツ、どーやって液に浸せばいいんだ?」となります。

お惣菜とか詰め込むタッパーだとハミ出すし、それ以前に黒染め液は100mlしかない。「どう考えても内容量少なすぎだろ」とグチりたいけど無い袖は振れぬ。

「紙コップでええやん」と思うかもしれませんが、紙コップで試したら幅が狭すぎた…。

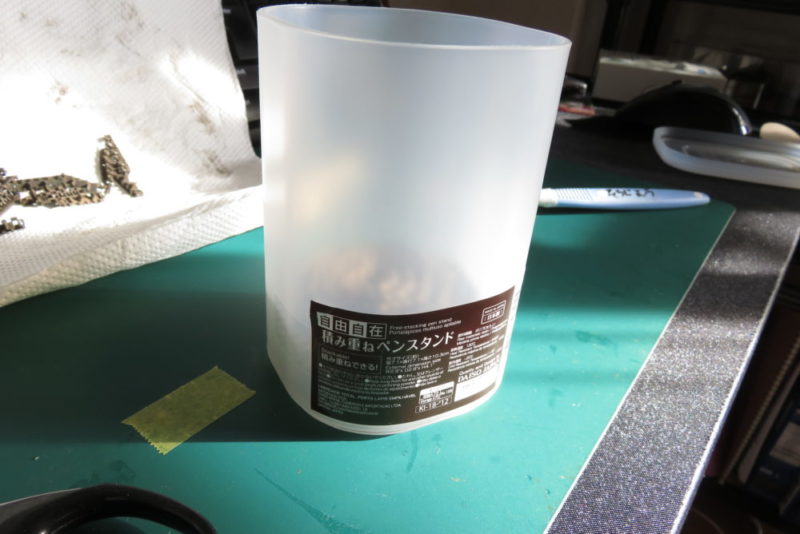

100均のペンスタンドを使うことにした

「良さげなアイテムねぇべか」と100均に足を運んでみたら、良さげなアイテムがあったので買ってきた。

「積み重ねペンスタンド」という、適度に横幅の広い筒状のペン立て。黒染め液用と水用と2つ買いました。

これならグリレ17のバカでかい履帯を丸めて収められるし、幅も広すぎないのでしっかり黒染め液に浸からせることが出来る。

上から見るとこんな感じ。丸めた履帯がすっぽりおさまるジャストサイズ。

写真のように履帯を丸めて放り込み、その上から黒染め液をドボドボ注ぎ込む。容器の幅が狭いおかげで履帯幅より黒染め液の水位を高くすることが出来ました。

ただ、この方法をやってわかったのが、容器の底側にくる履帯連結部がうまく染まらず、銀色の部分が残ってしまいました(後述)。

そのまま予備履板と同じように黒染め液から引きあげて、水の入った容器に入れて洗浄、そして乾燥させます。

金属履帯の黒染めで気になった点について

フリウルモデルの金属履帯を使うのも、その金属履帯を黒染め液で染めるのも初体験ですが、ググって情報を集めてトライしてみた結果、上の写真のように履帯は染まりました。

こうやって見ると片側だけ赤錆が浮いてるのが気になりますが。アップで見た限り、左右履帯の色はほぼほぼ同じように見えます。

履帯の左右で色が違う

しかし、全体を見ると明らかに左右の色が違う…。

なんというか、ガルパンで例えるなら、左側が五十鈴華だとすると右側は逸見エリカです。

金属履帯の黒染めで難しいのは左右の染色度合いを均一にすることなんじゃないでしょうか。こうならないように、黒染め液に浸す時間はしっかり測定しておきましょう。

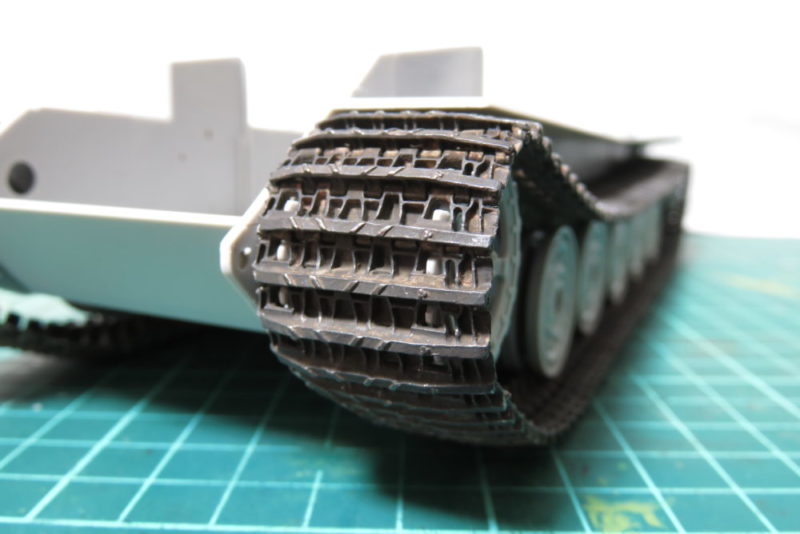

履帯片側が染まりきってない

もうひとつ、履帯を筒状の容器に入れて黒染めしたことで、(容器底側に位置してた)履帯の連結ピン周辺が完全に染まりきっておらず、上の写真のように地肌が見えています。

幸い、履帯内側なので隠れて見えなくなる部分ですが、こうならないように、黒染め液に浸した後は適度に浮かせたり上下反転させたりして、黒染め液が行き渡るようにしましょう。

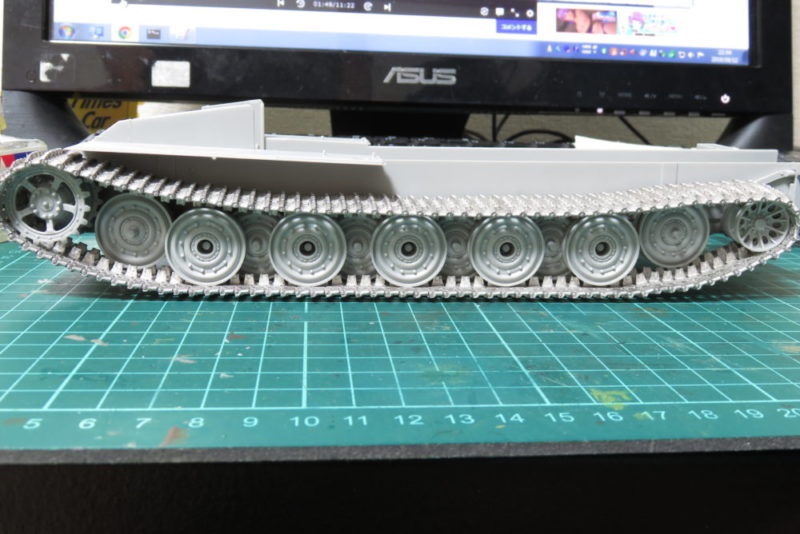

とりあえず車体に装着してみた

履帯の左右の色が違うのは大戦末期であり合わせのパーツで作ったから。…ということにして

履帯(履板)の片側がちゃんと染まってないのは、製造後に作業員が急いで運んだせいで傷がついた…ということにして

グリレ17の車体に装着してみました。…プラモって難しいね。

履帯そのものの色は塗装で再現していた色とほぼ同じなので、「こんなん履帯の色ちゃうやん!!」…ってことにはならなさそうです。そこだけは安心した。

ただ、やたら赤サビが目立つ。

これがティーガーIとかIV号といった主力戦車なら良いですが、試作の自走砲であるグリレ17だとここまでサビているとおかしい。

しかも履帯は両側じゃなく片側だけサビまくっているので尚更おかしい。

気になったので手直しした

- 左右の色が違う

- 履板内側が染まりきってない

- やたら赤サビが目立つ

…といった具合にやたらトラブルが頻発しており、気にしないでおこうと思ったけど気になって仕方ないので手直しをしようと思います。

とはいえ黒染め液は使い切っちゃったし、どうしようか…。

とりあえず磨いてみた

せめて鮭の切り身みたいな赤サビ部分だけでも何とかならないかな…と思い、ダメ元で歯ブラシで磨いてみます。

すると、磨いた場所とそうでない場所(歯ブラシの柄が境界)を見比べると、サビが落ちているように見えます。

しかも磨く前よりも履帯の色が暗くなっているような気もする。

…あれ?なんかいけそうじゃね?

やたら黒い粉が出るからもう一回洗浄した

なんだか行けそうな気がしてきたので、ひたすら歯ブラシでゴシゴシ作戦をしていたら、やたら黒い粉が出て新聞紙のあちこちが黒くなりました。

そりゃ磨けば粉ぐらい出るでしょうけど、このまま何もせずに車体に取り付けると車体がドス黒くなってしまうので、もう一度ちゃんと洗浄することにしました。

洗面台の流しに水を張り、食器用洗剤を少量入れ、そこに履帯を沈めて歯ブラシでゴシゴシ。すると水がどんどん黒くなる黒くなる………。

赤サビが取れて左右履帯の色が同じになった!!

念入りにゴシゴシ洗浄してしっかり乾燥させたところ、100%ではありませんが赤サビが薄くなってくれました。

さらに嬉しいことに、染色度合いに差が出たせいで均一でなかった履帯の色も左右でほぼ同じくらいになりました。

さすがに履板内側の染めモレだけは改善しませんでしたが、染まらなかった部分は車体内側に来て隠れる部分なので、ぶっちゃけ気にしなくていいレベル。

何よりも赤サビが取れて左右履帯の色が揃ったので大成功です。

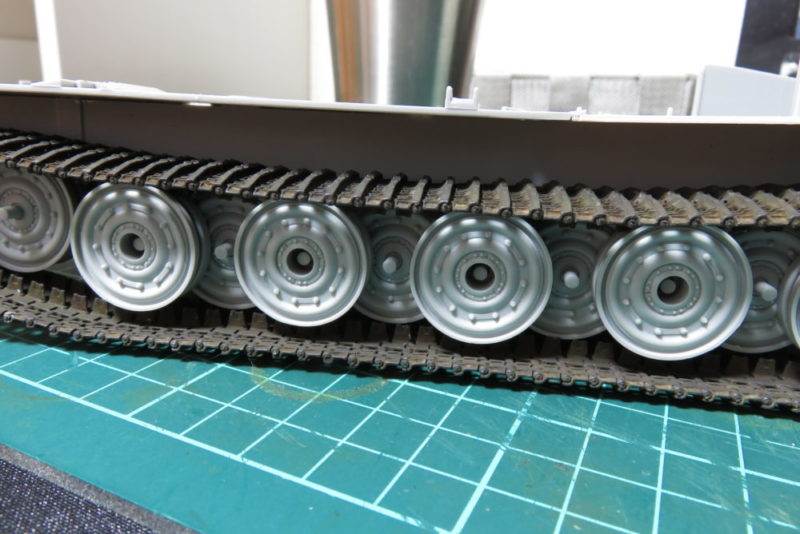

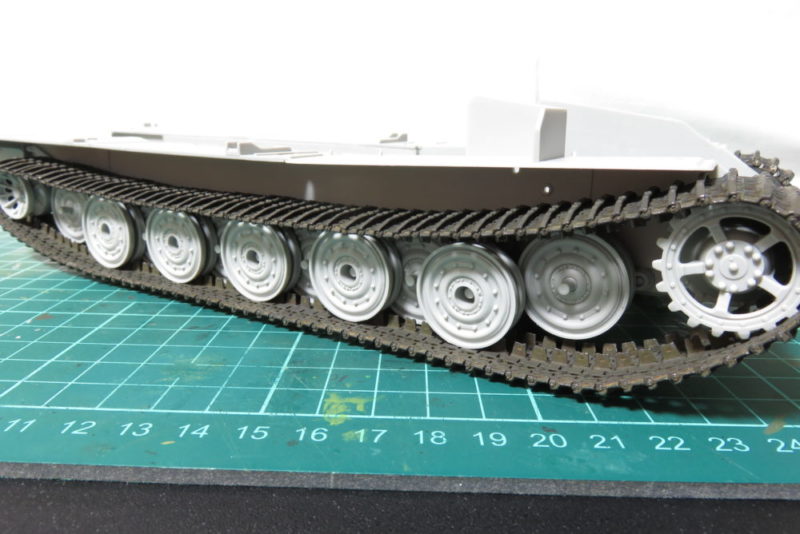

改めて履帯を車体に装着してみた

手直しで問題が解消されて満足したので、もういちど履帯をグリレ17の車体に取り付けます。

※仮組み状態です。

反対側。

一つ前の写真と見比べても右左で色の差がなくなったのがわかります。

派手に浮いていた赤サビも磨いて洗浄することでかなり落ちてくれました。

完全除去とまではいきませんでしたが、赤々としていた色が薄れて上の写真のように土っぽい色へと変わって、ウェザリングしなくてもいい感じの色になりました。

グリレ17は計画車輌で戦場に出ることもなかったので、このままでも十分なくらいです。

まとめ

組み立てから黒染めに至るまで、ベルト式や連結式と比べても手間がかかる金属履帯でしたが、その苦労に見合っただけの成果は出ています。

金属ならではのズッシリとした重量感、自然な履帯のたるみの再現、黒染めによるリアルな色…。どれをとっても他のタイプの履帯じゃ再現できないハイクオリティな質感です。

先にも書きましたが、金属履帯を扱うのは今回が初めてです。そんな金属履帯初心者がここまで成果を出せたのは、入念な下調べをしたからです。情報を掲載している先人モデラーさん達に感謝です。

履帯が終わったので次回からは再び本体の組み立てに入ります。何やらエンジンとか変速機とかこれはこれで大変そう。